主題:納粹德國

簡介

納粹德國(德語:Nationalsozialistisches Deutschland),其正式國號沿用帝政時期和威瑪共和時期的國號德意志國(Deutsches Reich),也稱「第三帝國(Drittes Reich)」,是1933年至1945年阿道夫·希特勒領導的國家社會主義德意志勞工黨(簡稱納粹黨)所統治德國的通稱。在希特勒統治下,德國轉變為納粹主義極權國家,國內近乎一切事務均為納粹黨所控制,並且實施軍國主義。希特勒所領導的納粹黨也常將該國稱為「千年帝國(Tausendjähriges Reich)」,但在短短12年後,德國便被同盟國擊敗,宣告第二次世界大戰歐洲戰場結束。盟軍占領德國後,納粹黨被解散,納粹德國不復存在,最後分裂為受美國、英國及法國控制的西德和受蘇聯控制的東德,直到1990年10月3日兩德統一。

1933年1月30日魏瑪共和國總統保羅·馮·興登堡任命希特勒為德國總理,納粹黨為鞏固自身權力宣布其他政黨為非法組織,清除國內政治反對力量。1934年8月2日興登堡去世,希特勒將總理和總統職權合一,成為德國獨裁者,頭銜為「元首及帝國總理」。1934年8月19日全民公投追認了希特勒的這一頭銜,一切權力都集中至希特勒手中,其法令高於一切法律。納粹政府並非相互協調協作的整體,而是不同內部派別組成的集合,各派別間進行權力鬥爭,試圖獲得希特勒的偏愛。大蕭條期間,納粹透過沒收猶太人、赤色分子和神職人員的財產,大規模軍事支出和混合經濟體制穩定了經濟並結束了大規模失業的局面。包括高速公路系統在內的公共工程建設亦同時進行,經濟恢復穩定,納粹政權亦更受歡迎。

種族主義(尤其是反猶太主義)是該政權的中心特性之一,日耳曼人(北歐人種)被認為是雅利安人種中最為純正者,由此即為優等人種。猶太人及其他不適宜的人種則受到迫害並遭屠殺。反希特勒統治的抵抗運動則遭殘酷壓制,自由主義、社會主義和共產主義人士遭到殺害、逮捕或驅逐,基督教會亦受到打擊,教會領袖受監禁。教育重心集中於種族生物學、人口政策及為軍事服務的體育。女性的就業和教育機會大幅減少。力量來自歡樂組織進行娛樂和旅遊活動,1936年夏季奧林匹克運動會則向世界展示了第三帝國的氣象。宣傳部長約瑟夫·戈培爾透過電影、大規模集會以及希特勒的演說,達到控制輿論的目的。政府同時還限制藝術表達,推廣一些特定的藝術形式,否定和封禁其他藝術形式。

1930年代末期納粹德國對於領土的要求日益擴張,若得不到滿足則以戰爭相威脅。1938年和1939年,納粹德國先後吞併奧地利和捷克,並佔領斯洛伐克。希特勒同與蘇共中央總書記斯大林達成《蘇德互不侵犯條約》,並於1939年9月入侵波蘭,第二次世界大戰在歐洲打響。德國同墨索里尼領導的意大利、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞和芬蘭等國家結盟,至1940年已征服歐洲大部分地區,並對英國進行威脅。專員轄區在征服地區建立起來,而在波蘭剩餘地區則建立了總督府。猶太人和其他不受歡迎的群體被送往納粹集中營和滅絕營並被殺害。

1941年6月德國對蘇聯發動入侵,戰爭局勢在1943年2月德國在斯大林格勒戰敗後則得到了扭轉。1944年西線英美對德國的大規模轟炸持續升級,軸心國力量開始自東歐和南歐撤退。在盟軍登陸法國之後的一年時間內,蘇聯從東部入侵,其他同盟國力量則從西部入侵。希特勒拒絕承認失敗,導致戰爭最後階段德國基礎設施受到嚴重破壞,與戰爭相關的死亡人數繼續攀升。1945年4月30日,蘇聯紅軍攻入納粹德國首都柏林並占領德國國會大廈,希特勒於同日在柏林地下掩體裡自殺,卡爾·鄧尼茨接替希特勒成為納粹德國元首。1945年5月7日,德國國防軍最高統帥部簽署投降書,隨後同盟國在6月5日簽署德國戰敗宣言,納粹政權瓦解。戰後,同盟國展開去納粹化進程,並將剩餘的納粹領導人送往紐倫堡進行戰爭罪的審判,納粹德國位於東普魯士、西里西亞、但澤和東波美拉尼亞的領土被併入蘇聯和波蘭,蘇台德區被重新併入捷克斯洛伐克,奧地利恢復獨立,德國西部的薩爾蘭被法國託管,位於北海的黑爾戈蘭島被英國占領,而剩餘德國領土則被蘇聯、美國、英國和法國軍事占領,直到1949年民主德國(東德)和聯邦德國(西德)分別成立,德國領土被一分為二。 (閱讀全文……)

典範內容

-

Image 1

海試中的布呂歇爾號

德國重巡洋艦列表記錄德國海軍從1920年代至1945年間建造、計劃的一系列重巡洋艦。德國海軍——魏瑪德國海軍和後來的納粹德國海軍——從1920年代末開始建造或計劃一系列重巡洋艦,最初被歸類為「裝甲艦」(Panzerschiffe)。在此期間,德國海軍先後推出四種不同的設計方案——德國級、D級、P級和希佩爾將軍級,總共有22艘艦隻。然而最終只建造完成3艘德國級和5艘希佩爾將軍級中的3艘。

終結第一次世界大戰的《凡爾賽條約》,其條款將德國戰艦的排水量限制在10,000長噸(10,160公噸)。而戰後依照這一限制設計的第一批艦隻——德國級,設計於1920年代後期,通常被稱為「袖珍戰列艦」。設計部門採用一系列的創新方案來減輕重量,包括大量使用焊接結構和採用柴油發動機。1934年,「德國」級的改進版本D級也被提上日程。然而在不斷升級設計要求以因應法國敦刻爾克級戰列艦的情況下,D級方案最終被替換為兩艘沙恩霍斯特級戰列艦。 (閱讀全文……) -

Image 2<div class="thumb tright" (閱讀全文……)

-

Image 3

排成戰列線的公海艦隊無畏艦

德國海軍——特別是德意志帝國海軍和納粹德國海軍在1890年代至1940年代期間建造一系列戰列艦。最初為了在戰時保衛其北部和波羅的海海岸,德國建造一系列小型鐵甲艦,其中包括岸防艦和裝甲巡防艦。而隨着1888年德皇威廉二世即位,德意志帝國海軍開始適合大國的海軍擴張計劃。海軍立即推動建造4艘勃蘭登堡級戰列艦,之後不久又建造5艘德皇腓特烈三世級戰列艦。1897年隨着阿爾弗雷德·馮·提爾皮茨上任海軍國務秘書,海軍建設得到提速。提爾皮茨的「風險理論」計劃建立一支足夠強大的艦隊,使當時世界上最強大的海軍力量——英國不得不考慮規避與德國發生戰爭的風險,以保存其優勢。

提爾皮茨海軍上將在1900年至1912年間主導制定一系列海軍法,大幅增加海軍預算,並批准數十艘戰列艦的建造計劃。最終的法案設想一支由大約41艘戰列艦組成的艦隊,其中25艘將被分配給公海艦隊,其餘的艦隻則作為後備。繼德皇腓特烈三世級戰列艦之後是維特爾斯巴赫級戰列艦、不倫瑞克級戰列艦和德國級戰列艦,這是德國建造的最後一批前無畏艦。1906年以「全裝重型火炮」(All-Big-Gun),為設計理念的英國皇家海軍無畏號戰列艦的下水徹底改變戰列艦的結構,並迫使提爾皮茨從根本上改變他的造艦計劃。為了繼續參加戰列艦競賽,提爾皮茨獲得德國第一批無畏艦——拿騷級戰列艦的建造資金,這些戰列艦於1907年6月開始建造。1908年有4艘黑爾戈蘭級戰列艦,1909年至1910年間又有4艘皇帝級戰列艦開始敷設龍骨。1911年至1912年間,德國開建4艘國王級戰列艦,1913年至1915年間又開建4艘巴伐利亞級戰列艦,但最終僅建成巴伐利亞號和巴登號兩艘。1918年德國戰敗後,大部分公海艦隊艦隻被扣押在斯卡帕灣。1919年6月21日,這些艦隻最終被鑿沉,防止被英國皇家海軍繳獲。在這一事件被扣押的10艘戰列艦中,只有巴登號倖存下來,後來被皇家海軍用作炮擊練習目標。 (閱讀全文……) -

Image 4

阿爾貝特·凱塞林(德語:Albert Kesselring,1885年11月30日—1960年7月16日)是第二次世界大戰的一位德國空軍元帥。在橫跨兩次世界大戰的軍事生涯中,凱塞林成為了納粹德國最具指揮能力的將領之一,並躋身僅有27人的鑽石橡葉帶劍騎士鐵十字勳章獲得者之列。凱塞林是二次大戰德軍將領中最受歡迎的一位,其對手盟軍也給他取了個「微笑的阿爾貝特」的綽號。

凱塞林於1904年以見習軍官的身分加入了巴伐利亞陸軍,服役於砲兵部門。1912年,他完成了氣球觀測員的訓練。在不久後爆發的第一次世界大戰中,他曾在東西兩線服役過。之後,儘管未曾進入巴伐利亞軍事學院(英語:War Academy (Kingdom of Bavaria))研修,凱塞林還是分派至總參謀部服勤。凱塞林在戰後留於德國陸軍中,但於1933年離職,並赴任帝國航空部行政首長。在此職位上,凱塞林參與重建德國航空工業,奠定了未來德國空軍的基礎,並在1936至1938年期間擔任空軍參謀長。二戰期間,凱塞林指揮空軍參與了波蘭戰役、法國戰役、不列顛戰役和巴巴羅薩行動;他亦曾擔任南方戰區總司令,指揮地中海戰役和北非戰場全部的德軍部隊;在盟軍登陸義大利後,凱塞林也組織部隊進行極為頑強的抵抗,一直到1944年10月意外受傷;在二戰最後幾天裡,凱塞林還擔任德軍西線總司令。凱塞林的軍事才能與成就甚至贏得了盟軍的尊敬,但其名聲也因為屬下部隊在義大利的屠殺行徑而受損。 (閱讀全文……) -

Image 5

1893年紐約近海的德國早期巡洋艦奧古斯塔皇后號與海雕號

德意志帝國海軍19世紀80年代開始建造巡洋艦,首批巡洋巡防艦和巡洋護衛艦用於取代老化且缺乏作戰價值的風帆和蒸汽動力巡防艦與護衛艦。此後幾十年兩類艦艇數次迭代,分別發展成大巡洋艦和小巡洋艦。各類艦艇負責不同任務,如為主要作戰艦隊偵察,用於德意志殖民帝國的殖民地巡洋艦。大部分大巡洋艦和小巡洋艦都曾參與第一次世界大戰,各主戰場都有她們的身影,既有公海的破交戰巡邏,也有日德蘭海戰等北海艦隊交戰。大部分艦艇在戰爭期間葬身大海,殘留艦艇大多被勝利的協約國當戰利品扣押,或在1919年斯卡帕灣被官兵鑿沉,或當廢料拆解。《凡爾賽條約》強迫德國交出絕大多數剩餘艦艇,現役只能保留老舊的前無畏艦和小巡洋艦各六艘,沿用20年才能更換而且排水量不能超過六千噸。

20世紀20年代,德國開始適度重建「國家海軍」艦隊,首先是1921年的埃姆登號輕巡洋艦,另外五艘輕巡洋艦和三艘新型德國級重巡洋艦緊隨其後。20世紀30年代中期,德國訂造五艘希佩爾海軍上將級重巡洋艦,但只造出三艘。海軍更名「戰爭海軍」後,政府於1939年初批准要求建造12艘P級重巡洋艦的「Z計劃」,但同年就因第二次世界大戰爆發取消。建成的重巡洋艦和輕巡洋艦各六艘,一共只有兩艘堅持到戰爭結束。其一是歐根親王號重巡洋艦,在1946年「十字路口行動」的核試驗時沉沒,另一艘紐倫堡號輕巡洋艦在蘇聯海軍服役直到1960年拆解。 (閱讀全文……) -

Image 6<div class="thumb tright" (閱讀全文……)

-

Image 7<div class="thumb tright" (閱讀全文……)

-

Image 8<div class="thumb tright" (閱讀全文……)

-

Image 9

德國建造的第一艘現代輕巡洋艦——瞪羚號的石版畫

1890年代至1940年代,德國海軍——確切說是德意志帝國海軍、魏瑪國家海軍和納粹德國海軍——建造一系列輕巡洋艦。1898年頒布的《海軍法》批准一個建造輕巡洋艦的重大計劃,該法規劃30艘輕巡洋艦。第一批輕巡洋艦是瞪羚級,是基於幾種無防護巡洋艦,如美洲鷹級以及通報艦,如赫拉號的過渡設計方案演進而來。瞪羚級的10艘艦隻設計和建造方案也為後來幾乎所有的德意志帝國海軍輕巡洋艦奠定基本架構。在接下來的20年裡,德國海軍又陸續建造37艘輕巡洋艦。這些艦隻的尺寸、速度、武器裝備和裝甲都在逐漸提升。最初裝備的105公釐(4.1英寸)SK L/40型艦炮(英語:10.5 cm SK L/40 naval gun)被科爾堡級上更先進的L/45型所取代,之後又被皮勞級上裝備的更強大的150公釐(5.9英寸)SK L/45型艦炮(英語:15 cm SK L/45)所取代。防護能力方面,馬格德堡級首次引進水線裝甲帶,大大提高艦隻的防護能力。

這47艘輕巡洋艦在第一次世界大戰期間在全球各地參與作戰,其中大部分跟隨德國海軍艦隊一起在北海和波羅的海海域活動,雖然有幾艘在海外的軍事基地服役,通常執行商業交通破壞作戰。16艘輕巡洋艦在戰爭中因遭遇敵方潛艇、水雷或巡洋艦分艦隊的攻擊而損失。大多數殘存艦隻部分於1919年6月在斯卡帕灣自沉,其餘在德國戰敗後被多個協約國當作戰利品瓜分。其中幾艘更被重新編入協約國的艦隊。這當中意大利海軍分到三艘,法國海軍則得到四艘。德國海軍僅被允許保留8艘最舊的巡洋艦,其中5艘在第二次世界大戰中還繼續擔任次要角色。 (閱讀全文……) -

Image 10<div class="thumb tright" (閱讀全文……)

優良條目

-

Image 1Z-17「迪特爾·馮·勒德爾」號(德語:Z 17 Diether von Roeder)是納粹德國海軍於1930年代末建造的六艘1936型驅逐艦的首艦,得名於在一戰中陣亡的S-66號魚雷艇艇長、德意志帝國海軍上尉迪特爾·馮·勒德爾·馮·迪爾斯堡(德語:Diether von Roeder von Diersburg)。該艦於1936年9月9日開始在不來梅的德希馬格(德語:Deutsche Schiff- und Maschinenbau Aktiengesellschaft)威悉船廠鋪設龍骨,1937年8月19日下水,至1938年8月29日交付使用(英語:Ship commissioning)。入役後,其戰前的大部分時間都用於訓練,但也參加了1939年初對梅默爾的占領行動。

第二次世界大戰爆發之初,Z-17號先是被部署在德國海岸附近布設雷區,但很快就被轉移到斯卡格拉克海峽,負責檢查行經的中立國船舶是否搭載有違禁品。1939年末,該艦還協助在英國海岸附近布設了進攻性雷區,共導致7艘商船沉沒。1940年4月德國入侵挪威期間,它又受命攻擊納爾維克,並參加了兩次納爾維克海戰。在第一次戰鬥中,Z-17號被英國驅逐艦擊傷,但在第二次戰鬥中則嚴重損壞了一艘英國驅逐艦,繼而被迫自沉以防止遭敵人強占。 (閱讀全文……) -

Image 3

約瑟夫·蒂索與阿道夫·希特勒,攝於薩爾斯堡會議期間

薩爾斯堡會議又稱「薩爾斯堡勒令」(德語:Salzburger Diktat,斯洛伐克語:Salzburgský diktát),是1940年7月28日納粹德國與法西斯斯洛伐克在德國東部邊疆(原奧地利所在之處)薩爾茨堡舉行的會議。德方在這場會議中要求斯方將斯洛伐克人民黨中堅持獨立外交政策之納斯塔普(英語:Nástup)派系排除出斯洛伐克政府,並威脅單方面撤銷德國在1939年《德斯條約》(斯洛伐克語:Zmluva o ochrannom vzťahu medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom)中對斯國的保護承諾。

斯洛伐克最終向德國屈服,親德的激進派取代了納斯塔普派的地位。斯國遂在立場上愈加傾向德國,尤其是反猶太措施方面。不過,鑑於斯國政府高階職位缺乏足夠的人民黨支持者,以及斯國採用領袖原則、以約瑟夫·蒂索為最高領導人等因素,使德國的最後通牒影響有限。 (閱讀全文……) -

Image 4Z-15「埃里希·施泰因布林克」號(德語:Z 15 Erich Steinbrinck)是德國國家海軍暨戰爭海軍於1930年代中期建造的十六艘1934級驅逐艦之一,得名於在一戰中陣亡的V-29號魚雷艇艇長、德意志帝國海軍上尉埃里希·施泰因布林克(德語:Erich Steinbrinck)。該艦於1935年5月30日開始在漢堡的布洛姆與福斯船廠鋪設龍骨,1936年9月24日下水,至1938年5月31日交付使用(英語:Ship commissioning)。

第二次世界大戰爆發之初,Z-15號先是被派往封鎖波蘭海岸,但不久便被轉移到北海布設防禦性雷區。1939年末至1940年初,該艦在英國海岸附近布設了多個進攻性雷區,造成24艘商船和1艘敵對驅逐艦沉沒。它於挪威戰役的大部分時間裡都處於維修狀態,至1940年下半年才短暫移駐德占法國。經過在德國的長時間改裝,Z-15號於1941年初返回法國,並在接下來的幾個月中負責護送回國的軍艦、破交艦(英語:Commerce raiding)和補給艦穿越比斯開灣。1942年,該艦被轉移到挪威北部,在當地參加了數次小規模行動,之後便因擱淺而受損,被迫返回德國進行維修。它於1943年年中返回挪威,主責為往返於挪威和德國之間的德軍主力艦提供護航,並參加了德國對挪威北極圈以北斯匹次卑爾根島的攻擊(西西里行動(英語:Operation Zitronella))。11月,Z-15號奉命歸國,開始了漫長的改裝,在此期間,它被盟軍的炸彈嚴重損壞,在戰爭餘下的時間裡都無法投運。戰後,該艦作為戰爭賠款被割讓予蘇聯,並更名為熱情號(俄語:Пылкий),但僅服役了幾年便被改造成一艘訓練艦和之後的宿營船,最終於1958年出售報廢。 (閱讀全文……) -

Image 5<div class="thumb tright" (閱讀全文……)

-

Image 6<div class="thumb tright" (閱讀全文……)

-

Image 7<div class="thumb tright" (閱讀全文……)

-

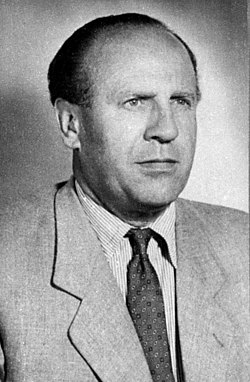

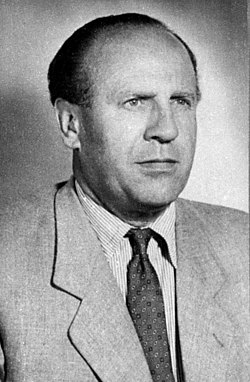

Image 8

奧斯卡·辛德勒(德語:Oskar Schindler,1908年4月28日—1974年10月9日)是一位德國資本家、間諜和納粹黨黨員,於第二次世界大戰期間在現今位於波蘭和捷克共和國境內的地區開設琺瑯和彈藥工廠,僱傭了許多猶太人作業,並最終成功挽救了近1300名工人免遭德國納粹的屠殺。1982年的小說《辛德勒的方舟》和1993年的電影《辛德勒的名單》都是以他為主題,反映了他起初作為一個投機主義者為了追求利潤而在戰爭期間僱傭廉價工人開辦工廠,但後來卻展現出過人的膽識、主動性和堅韌的奉獻精神,千方百計挽救猶太人生命的壯舉。

辛德勒出生並成長於奧匈帝國摩拉維亞斯維塔維,先後做過多種工作,後於1936年加入納粹德國的軍事情報局阿勃維爾。1938年的蘇台德區問題前,他已經開始為德國政府收集鐵路和軍隊動向的情報,後因涉嫌從事間諜活動被捷克政府逮捕,但之後根據1938年慕尼黑協定的條款予以釋放。1939年辛德勒加入了納粹黨,繼續為納粹收集情報,並且在德波戰爭爆發前還在波蘭境內工作。1939年,辛德勒在波蘭的克拉科夫開設了一間琺瑯廠,最多的時候僱傭了約1750名工人,1944年時這些工人中有約1000名是猶太人。辛德勒通過自己在阿勃維爾的人脈尤其是使用和阿勃維爾局長威廉·卡納里斯的關係(卡納里斯亦是親衛隊國家安全部部長萊因哈德·海德里希的朋友),幫助他保護自己工廠的猶太人免於被送進集中營。 (閱讀全文……) -

Image 9<div class="thumb tright" (閱讀全文……)

-

Image 10Z-13「埃里希·克爾納」號(德語:Z 13 Erich Koellner)是德國國家海軍暨戰爭海軍於1930年代中期建造的十六艘1934級驅逐艦之一,得名於在一戰中陣亡的原德意志帝國海軍第8掃雷艇半區艦隊司令、海軍上尉埃里希·克爾納(德語:Erich Koellner)。該艦於1935年10月12日開始在基爾的日耳曼尼亞船廠鋪設龍骨,1937年3月18日下水,在二戰爆發時尚未完工,至1939年8月29日才交付使用(英語:Ship commissioning)。1940年初,它在英國海岸成功執行了兩次布雷出擊(英語:Sortie),導致六艘商船沉沒。在挪威戰役的早期階段,Z-13號於1940年4月中旬參加了兩次納爾維克海戰,並在第二次戰鬥中遭到英國驅逐艦的嚴重破壞。該艦隨即由其船員自行鑿沉。 (閱讀全文……)

特色圖片

一般圖片

-

Image 2國防軍的權力結構圖(1939-1945)(摘自德意志國防軍)

-

1936年夏季奧林匹克運動會期間柏林街道上的雕塑,展示理想的身型(摘自納粹德國)

-

波西米亞和摩拉維亞保護國的行政區劃(摘自納粹德國行政區劃)

-

1944年納粹行政區劃(忽略戰線變化)(摘自納粹德國行政區劃)

-

Image 9蘇德互不侵犯條約簽訂後兩國瓜分東歐國家的情況。(摘自蘇德互不侵犯條約)

-

Image 10德國海軍的U-100潛艇(摘自德意志國防軍)

-

Image 11布楚拉戰役中的波蘭騎兵部隊(摘自波蘭戰役)

-

Image 12希特勒與馮布勞希奇及凱特爾在國防軍最高統帥部開會(摘自德意志國防軍)

-

第二次世界大戰歐洲戰場局勢變化圖(摘自納粹德國)

-

Image 15德國大使漢斯-阿道夫·馮·毛奇(德語:Hans-Adolf von Moltke)、畢蘇斯基、德國宣傳部長約瑟夫·戈培爾和波蘭外長約瑟夫·貝克,攝於1934年6月15日的華沙,五個月前,兩國簽署了《德波互不侵犯條約》,正處於蜜月期(摘自波蘭戰役)

-

Image 17於蘇聯境內作戰的武裝黨衛隊(摘自德意志國防軍)

-

1919年6月28日簽署,凡爾賽條約(摘自德意志國防軍)

-

Image 24波蘭空軍的主力戰鬥機——PZL P.11(摘自波蘭戰役)

-

Image 271939年8月31日的格萊維茨電台,現在則是歐洲最高的木造建築物(摘自波蘭戰役)

-

Image 291938年10月,正被檢閱的德軍裝甲部隊,照片中的戰車為一號與二號戰車(摘自波蘭戰役)

-

衝鋒隊成員實施對猶太商店的抵制行動,1933年4月1日(摘自納粹德國)

-

德國於1933年至1943年的領土擴張。紅色:1933年;紫色:1939年;橙色:1943年(摘自納粹德國)

-

紐倫堡審判中的被告人(摘自納粹德國)

-

Image 42華沙的波蘭守軍,正操作著防空砲(摘自波蘭戰役)

-

Image 43德國空軍的Ju-87斯圖卡轟炸機(摘自德意志國防軍)

-

Image 47德佔時期,立陶宛警察及猶太人(摘自德意志國防軍)

-

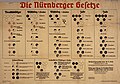

在納粹德國種族政策中指明各種族分立的圖表(摘自納粹德國)

-

茅特豪森-古森集中營中的一群蘇聯戰俘(摘自納粹德國)

-

Image 51德軍燒毀蘇聯境內的房屋(摘自德意志國防軍)

-

德意日三國國旗並列於日本駐德大使館(1940年9月)(摘自納粹德國)

-

Image 53非洲軍團第39裝甲師坦克部隊(摘自德意志國防軍)

-

Image 55波蘭戰役裡的德軍摩托化步兵(摘自波蘭戰役)

-

Image 56德國陸軍的虎式坦克(摘自德意志國防軍)

-

Image 611939年9月1日時的德軍與波軍部隊佈署示意圖(摘自波蘭戰役)

-

Image 62標有「波蘭走廊」與但澤位置的地圖(摘自波蘭戰役)

-

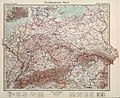

Image 64蘇聯畫的1940年德國地圖(摘自波蘭戰役)

-

Image 67波軍的步兵部隊(摘自波蘭戰役)

-

1941年八月波蘭總督府所管轄的地域(摘自納粹德國行政區劃)

-

德國大區變遷(摘自納粹德國行政區劃)

-

魏瑪德國的構成邦,在納粹德國時期被虛化(摘自納粹德國行政區劃)

-

Image 75蘇軍於9月17日跨過邊境,入侵波蘭(摘自波蘭戰役)

-

Image 77國防軍的權力結構圖(1935-1938)(摘自德意志國防軍)

-

1944年納粹德國的行政區劃圖(摘自納粹德國行政區劃)

-

Image 791944年出版的德語地圖書寫「Großdeutsches Reich」,意為「大德意志國」(摘自納粹德國)

-

1944年大德意志帝國的行政區劃(摘自納粹德國)

-

學生們在學校中致納粹禮(1934年)。對於兒童的思想灌輸在年輕時便開始(摘自納粹德國)

-

Image 87德軍義務役健康檢查(摘自德意志國防軍)

你知道嗎

分類

維基媒體

條目導航

| 納粹德國 行政區劃 |

| ||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 德國 佔領區 |

| ||||||||||||||||

| 其他 | |||||||||||||||||

德國主題 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 歷史 | |||||

| 地理 | |||||

| 政治 | |||||

| 經濟 | |||||

| 社會 |

| ||||

| 經歷 | |||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 相關人物 |

| ||||||||||||||||

| 個別項目 | |||||||||||||||||

| 場所地點 |

| ||||||||||||||||

| 其他 | |||||||||||||||||

| 作品 | |||||||||||||||||

| 思想 | |||||||||||||||||

| 事物及佚聞 | |||||||||||||||||