主题:纳粹德国

简介

纳粹德国(德语:Nationalsozialistisches Deutschland),其正式国号沿用帝政时期和威玛共和时期的国号德意志国(Deutsches Reich),也称“第三帝国(Drittes Reich)”,是1933年至1945年阿道夫·希特勒领导的国家社会主义德意志劳工党(简称纳粹党)所统治德国的通称。在希特勒统治下,德国转变为纳粹主义极权国家,国内近乎一切事务均为纳粹党所控制,并且实施军国主义。希特勒所领导的纳粹党也常将该国称为“千年帝国(Tausendjähriges Reich)”,但在短短12年后,德国便被同盟国击败,宣告第二次世界大战欧洲战场结束。盟军占领德国后,纳粹党被解散,纳粹德国不复存在,最后分裂为受美国、英国及法国控制的西德和受苏联控制的东德,直到1990年10月3日两德统一。

1933年1月30日魏玛共和国总统保罗·冯·兴登堡任命希特勒为德国总理,纳粹党为巩固自身权力宣布其他政党为非法组织,清除国内政治反对力量。1934年8月2日兴登堡去世,希特勒将总理和总统职权合一,成为德国独裁者,头衔为“元首及帝国总理”。1934年8月19日全民公投追认了希特勒的这一头衔,一切权力都集中至希特勒手中,其法令高于一切法律。纳粹政府并非相互协调协作的整体,而是不同内部派别组成的集合,各派别间进行权力斗争,试图获得希特勒的偏爱。大萧条期间,纳粹通过没收犹太人、赤色分子和神职人员的财产,大规模军事支出和混合经济体制稳定了经济并结束了大规模失业的局面。包括高速公路系统在内的公共工程建设亦同时进行,经济恢复稳定,纳粹政权亦更受欢迎。

种族主义(尤其是反犹太主义)是该政权的中心特性之一,日耳曼人(北欧人种)被认为是雅利安人种中最为纯正者,由此即为优等人种。犹太人及其他不适宜的人种则受到迫害并遭屠杀。反希特勒统治的抵抗运动则遭残酷压制,自由主义、社会主义和共产主义人士遭到杀害、逮捕或驱逐,基督教会亦受到打击,教会领袖受监禁。教育重心集中于种族生物学、人口政策及为军事服务的体育。女性的就业和教育机会大幅减少。力量来自欢乐组织进行娱乐和旅游活动,1936年夏季奥林匹克运动会则向世界展示了第三帝国的气象。宣传部长约瑟夫·戈培尔通过电影、大规模集会以及希特勒的演说,达到控制舆论的目的。政府同时还限制艺术表达,推广一些特定的艺术形式,否定和封禁其他艺术形式。

1930年代末期纳粹德国对于领土的要求日益扩张,若得不到满足则以战争相威胁。1938年和1939年,纳粹德国先后吞并奥地利和捷克,并占领斯洛伐克。希特勒同与苏共中央总书记斯大林达成《苏德互不侵犯条约》,并于1939年9月入侵波兰,第二次世界大战在欧洲打响。德国同墨索里尼领导的意大利、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚和芬兰等国家结盟,至1940年已征服欧洲大部分地区,并对英国进行威胁。专员辖区在征服地区建立起来,而在波兰剩余地区则建立了总督府。犹太人和其他不受欢迎的群体被送往纳粹集中营和灭绝营并被杀害。

1941年6月德国对苏联发动入侵,战争局势在1943年2月德国在斯大林格勒战败后则得到了扭转。1944年西线英美对德国的大规模轰炸持续升级,轴心国力量开始自东欧和南欧撤退。在盟军登陆法国之后的一年时间内,苏联从东部入侵,其他同盟国力量则从西部入侵。希特勒拒绝承认失败,导致战争最后阶段德国基础设施受到严重破坏,与战争相关的死亡人数继续攀升。1945年4月30日,苏联红军攻入纳粹德国首都柏林并占领德国国会大厦,希特勒于同日在柏林地下掩体里自杀,卡尔·邓尼茨接替希特勒成为纳粹德国元首。1945年5月7日,德国国防军最高统帅部签署投降书,随后同盟国在6月5日签署德国战败宣言,纳粹政权瓦解。战后,同盟国展开去纳粹化进程,并将剩余的纳粹领导人送往纽伦堡进行战争罪的审判,纳粹德国位于东普鲁士、西里西亚、但泽和东波美拉尼亚的领土被并入苏联和波兰,苏台德区被重新并入捷克斯洛伐克,奥地利恢复独立,德国西部的萨尔兰被法国托管,位于北海的黑尔戈兰岛被英国占领,而剩余德国领土则被苏联、美国、英国和法国军事占领,直到1949年民主德国(东德)和联邦德国(西德)分别成立,德国领土被一分为二。 (阅读全文……)

典范内容

-

Image 1<div class="thumb tright" (阅读全文……)

-

Image 2

阿尔贝特·凯塞林(德语:Albert Kesselring,1885年11月30日—1960年7月16日)是第二次世界大战的一位德国空军元帅。在横跨两次世界大战的军事生涯中,凯塞林成为了纳粹德国最具指挥能力的将领之一,并跻身仅有27人的钻石橡叶带剑骑士铁十字勋章获得者之列。凯塞林是二次大战德军将领中最受欢迎的一位,其对手盟军也给他取了个“微笑的阿尔贝特”的绰号。

凯塞林于1904年以见习军官的身分加入了巴伐利亚陆军,服役于炮兵部门。1912年,他完成了气球观测员的训练。在不久后爆发的第一次世界大战中,他曾在东西两线服役过。之后,尽管未曾进入巴伐利亚军事学院(英语:War Academy (Kingdom of Bavaria))研修,凯塞林还是分派至总参谋部服勤。凯塞林在战后留于德国陆军中,但于1933年离职,并赴任帝国航空部行政首长。在此职位上,凯塞林参与重建德国航空工业,奠定了未来德国空军的基础,并在1936至1938年期间担任空军参谋长。二战期间,凯塞林指挥空军参与了波兰战役、法国战役、不列颠战役和巴巴罗萨行动;他亦曾担任南方战区总司令,指挥地中海战役和北非战场全部的德军部队;在盟军登陆义大利后,凯塞林也组织部队进行极为顽强的抵抗,一直到1944年10月意外受伤;在二战最后几天里,凯塞林还担任德军西线总司令。凯塞林的军事才能与成就甚至赢得了盟军的尊敬,但其名声也因为属下部队在义大利的屠杀行径而受损。 (阅读全文……) -

Image 3

海试中的布吕歇尔号

德国重巡洋舰列表记录德国海军从1920年代至1945年间建造、计划的一系列重巡洋舰。德国海军——魏玛德国海军和后来的纳粹德国海军——从1920年代末开始建造或计划一系列重巡洋舰,最初被归类为“装甲舰”(Panzerschiffe)。在此期间,德国海军先后推出四种不同的设计方案——德国级、D级、P级和希佩尔将军级,总共有22艘舰只。然而最终只建造完成3艘德国级和5艘希佩尔将军级中的3艘。

终结第一次世界大战的《凡尔赛条约》,其条款将德国战舰的排水量限制在10,000长吨(10,160公吨)。而战后依照这一限制设计的第一批舰只——德国级,设计于1920年代后期,通常被称为“袖珍战列舰”。设计部门采用一系列的创新方案来减轻重量,包括大量使用焊接结构和采用柴油发动机。1934年,“德国”级的改进版本D级也被提上日程。然而在不断升级设计要求以因应法国敦刻尔克级战列舰的情况下,D级方案最终被替换为两艘沙恩霍斯特级战列舰。 (阅读全文……) -

Image 4<div class="thumb tright" (阅读全文……)

-

Image 5

德国建造的第一艘现代轻巡洋舰——瞪羚号的石版画

1890年代至1940年代,德国海军——确切说是德意志帝国海军、魏玛国家海军和纳粹德国海军——建造一系列轻巡洋舰。1898年颁布的《海军法》批准一个建造轻巡洋舰的重大计划,该法规划30艘轻巡洋舰。第一批轻巡洋舰是瞪羚级,是基于几种无防护巡洋舰,如美洲鹰级以及通报舰,如赫拉号的过渡设计方案演进而来。瞪羚级的10艘舰只设计和建造方案也为后来几乎所有的德意志帝国海军轻巡洋舰奠定基本架构。在接下来的20年里,德国海军又陆续建造37艘轻巡洋舰。这些舰只的尺寸、速度、武器装备和装甲都在逐渐提升。最初装备的105毫米(4.1英寸)SK L/40型舰炮(英语:10.5 cm SK L/40 naval gun)被科尔堡级上更先进的L/45型所取代,之后又被皮劳级上装备的更强大的150毫米(5.9英寸)SK L/45型舰炮(英语:15 cm SK L/45)所取代。防护能力方面,马格德堡级首次引进水线装甲带,大大提高舰只的防护能力。

这47艘轻巡洋舰在第一次世界大战期间在全球各地参与作战,其中大部分跟随德国海军舰队一起在北海和波罗的海海域活动,虽然有几艘在海外的军事基地服役,通常执行商业交通破坏作战。16艘轻巡洋舰在战争中因遭遇敌方潜艇、水雷或巡洋舰分舰队的攻击而损失。大多数残存舰只部分于1919年6月在斯卡帕湾自沉,其余在德国战败后被多个协约国当作战利品瓜分。其中几艘更被重新编入协约国的舰队。这当中意大利海军分到三艘,法国海军则得到四艘。德国海军仅被允许保留8艘最旧的巡洋舰,其中5艘在第二次世界大战中还继续担任次要角色。 (阅读全文……) -

Image 6<div class="thumb tright" (阅读全文……)

-

Image 7<div class="thumb tright" (阅读全文……)

-

Image 8

1893年纽约近海的德国早期巡洋舰奥古斯塔皇后号与海雕号

德意志帝国海军19世纪80年代开始建造巡洋舰,首批巡洋巡防舰和巡洋护卫舰用于取代老化且缺乏作战价值的风帆和蒸汽动力巡防舰与护卫舰。此后几十年两类舰艇数次迭代,分别发展成大巡洋舰和小巡洋舰。各类舰艇负责不同任务,如为主要作战舰队侦察,用于德意志殖民帝国的殖民地巡洋舰。大部分大巡洋舰和小巡洋舰都曾参与第一次世界大战,各主战场都有她们的身影,既有公海的破交战巡逻,也有日德兰海战等北海舰队交战。大部分舰艇在战争期间葬身大海,残留舰艇大多被胜利的协约国当战利品扣押,或在1919年斯卡帕湾被官兵凿沉,或当废料拆解。《凡尔赛条约》强迫德国交出绝大多数剩余舰艇,现役只能保留老旧的前无畏舰和小巡洋舰各六艘,沿用20年才能更换而且排水量不能超过六千吨。

20世纪20年代,德国开始适度重建“国家海军”舰队,首先是1921年的埃姆登号轻巡洋舰,另外五艘轻巡洋舰和三艘新型德国级重巡洋舰紧随其后。20世纪30年代中期,德国订造五艘希佩尔海军上将级重巡洋舰,但只造出三艘。海军更名“战争海军”后,政府于1939年初批准要求建造12艘P级重巡洋舰的“Z计划”,但同年就因第二次世界大战爆发取消。建成的重巡洋舰和轻巡洋舰各六艘,一共只有两艘坚持到战争结束。其一是欧根亲王号重巡洋舰,在1946年“十字路口行动”的核试验时沉没,另一艘纽伦堡号轻巡洋舰在苏联海军服役直到1960年拆解。 (阅读全文……) -

Image 9<div class="thumb tright" (阅读全文……)

-

Image 10<div class="thumb tright" (阅读全文……)

优良条目

-

Image 1<div class="thumb tright" (阅读全文……)

-

Image 2Z-15“埃里希·施泰因布林克”号(德语:Z 15 Erich Steinbrinck)是德国国家海军暨战争海军于1930年代中期建造的十六艘1934级驱逐舰之一,得名于在一战中阵亡的V-29号鱼雷艇艇长、德意志帝国海军上尉埃里希·施泰因布林克(德语:Erich Steinbrinck)。该舰于1935年5月30日开始在汉堡的布洛姆与福斯船厂铺设龙骨,1936年9月24日下水,至1938年5月31日交付使用(英语:Ship commissioning)。

第二次世界大战爆发之初,Z-15号先是被派往封锁波兰海岸,但不久便被转移到北海布设防御性雷区。1939年末至1940年初,该舰在英国海岸附近布设了多个进攻性雷区,造成24艘商船和1艘敌对驱逐舰沉没。它于挪威战役的大部分时间里都处于维修状态,至1940年下半年才短暂移驻德占法国。经过在德国的长时间改装,Z-15号于1941年初返回法国,并在接下来的几个月中负责护送回国的军舰、破交舰(英语:Commerce raiding)和补给舰穿越比斯开湾。1942年,该舰被转移到挪威北部,在当地参加了数次小规模行动,之后便因搁浅而受损,被迫返回德国进行维修。它于1943年年中返回挪威,主责为往返于挪威和德国之间的德军主力舰提供护航,并参加了德国对挪威北极圈以北斯匹次卑尔根岛的攻击(西西里行动(英语:Operation Zitronella))。11月,Z-15号奉命归国,开始了漫长的改装,在此期间,它被盟军的炸弹严重损坏,在战争余下的时间里都无法投运。战后,该舰作为战争赔款被割让予苏联,并更名为热情号(俄语:Пылкий),但仅服役了几年便被改造成一艘训练舰和之后的宿营船,最终于1958年出售报废。 (阅读全文……) -

Image 3<div class="thumb tright" (阅读全文……)

-

Image 4

塞尔维亚专员政府(塞尔维亚语西里尔字母:Комесарска влада,塞尔维亚语拉丁字母:Komesarska vlada)也称专员委员会政府或专员委员会,为二战期间,纳粹德国占领塞尔维亚地区、瓜分南斯拉夫王国领土后所扶植之短期傀儡政权。该政权从1941年4月30日开始运作,8月29日改建塞尔维亚救国政府,由米兰·阿奇莫维奇(英语:Milan Aćimović)领导,十名政府专员中有四位曾任南斯拉夫王国政府的部长,两位曾任助理部长。成员皆为亲德人士,持反犹主义及反共主义。阿奇莫维奇政府无实质权力,仅为德国傀儡政权,负责执行命令。在德国驻塞尔维亚军事指挥官的控制下,其日常运作的监督由德国行政参谋长、党卫军旅队领袖兼国务委员哈拉尔德·图尔纳(英语:Harald Turner)负责。早期任务之一为执行德国关于登记居住在该区犹太人和罗姆人的命令,并对其自由施加限制。

7月初,在共产党发起塞尔维亚起义几天后,阿奇莫维奇重组政府,撤换三位专员,并为多数部门指派副手。7月中旬,德国方面已判断阿奇莫维奇政权无力应对起义,并著手寻觅替代人选。导致专员政府在8月底解散,并任命前陆军和海军部长、陆军上将和米兰·内迪奇为领导所改建的塞尔维亚救国政府,阿奇莫维奇则在其保留了内政部长一职。为避免塞尔维亚人受到民主、共产主义及多元文化主义影响,专员政府因而选择与占领者合作。该政府协助德国剥削当地居民和经济,对犹太人政策投机取巧,将参与纳粹大屠杀视为不得已的恶行。尚无证据显示专员政府在德国的占领政策上,有任何宽减行为。 (阅读全文……) -

Image 5

最后通牒生效后东普鲁士局势图:克莱佩达地区/梅梅尔领地为白绿色阴影,东普鲁士其馀部份为白色

1939年3月20日,纳粹德国外交部长约阿希姆·冯·里宾特洛甫向立陶宛外交部长尤欧扎斯·乌尔布斯发出口头最后通牒,要求立陶宛交还克莱佩达地区(亦称梅梅尔领地,第一次世界大战后脱离德国),否则德国国防军将对其发动入侵。立陶宛和德国关系长年紧张,克莱佩达地区亲纳粹宣传活动盛行,德国扩张势头亦日渐加剧,因此德国最后通牒并不出意外。五日之前,纳粹德国刚刚完成了对捷克斯洛伐克全境的占领。1924年《克莱佩达协定(英语:Klaipėda Convention)》的四个签约国理当维护克莱佩达地区的政治现状,但四国均未采取实质行动。英国与法国延续了对德的绥靖政策,意大利和日本则公开支持德方主张。3月22日,立陶宛被迫接受通牒,克莱佩达地区由此成为德国在第二次世界大战爆发前获得的最后一块领土。立陶宛在经济上和名誉上受到严重打击,欧洲战前局势进一步恶化。 (阅读全文……) -

Image 6

-

Image 7

U-32号(德语:U 32)是纳粹德国战争海军建造的十艘VII-A型近岸(英语:Coastal submarine)潜艇(或称U艇)之一。它由不来梅的威悉船厂承建,于1937年2月25日下水,至同年4月15日交付使用(英语:Ship commissioning)。第二次世界大战期间,该艇曾执行过九次巡逻作战,共击沉20艘、击伤5艘同盟国或中立国舰船,累积总吨位达157,110吨。1940年10月30日,U-32号在爱尔兰西北部的北大西洋遭英国驱逐舰收割者号(英语:HMS Harvester (H19))和高地人号(英语:HMS Highlander (H44))投掷的深水炸弹击沉,造成9人阵亡,33人幸存。 (阅读全文……) -

Image 9Z-13“埃里希·克尔纳”号(德语:Z 13 Erich Koellner)是德国国家海军暨战争海军于1930年代中期建造的十六艘1934级驱逐舰之一,得名于在一战中阵亡的原德意志帝国海军第8扫雷艇半区舰队司令、海军上尉埃里希·克尔纳(德语:Erich Koellner)。该舰于1935年10月12日开始在基尔的日耳曼尼亚船厂铺设龙骨,1937年3月18日下水,在二战爆发时尚未完工,至1939年8月29日才交付使用(英语:Ship commissioning)。1940年初,它在英国海岸成功执行了两次布雷出击(英语:Sortie),导致六艘商船沉没。在挪威战役的早期阶段,Z-13号于1940年4月中旬参加了两次纳尔维克海战,并在第二次战斗中遭到英国驱逐舰的严重破坏。该舰随即由其船员自行凿沉。 (阅读全文……)

-

Image 10<div class="thumb tright" (阅读全文……)

特色图片

一般图片

-

Image 4希特勒与冯布劳希奇及凯特尔在国防军最高统帅部开会(摘自德意志国防军)

-

Image 5德国大使汉斯-阿道夫·冯·毛奇(德语:Hans-Adolf von Moltke)、毕苏斯基、德国宣传部长约瑟夫·戈培尔和波兰外长约瑟夫·贝克,摄于1934年6月15日的华沙,五个月前,两国签署了《德波互不侵犯条约》,正处于蜜月期(摘自波兰战役)

-

Image 6德国空军的Ju-87斯图卡轰炸机(摘自德意志国防军)

-

冲锋队成员实施对犹太商店的抵制行动,1933年4月1日(摘自纳粹德国)

-

纽伦堡审判中的被告人(摘自纳粹德国)

-

Image 11波军的步兵部队(摘自波兰战役)

-

1919年6月28日签署,凡尔赛条约(摘自德意志国防军)

-

Image 141938年10月,正被检阅的德军装甲部队,照片中的战车为一号与二号战车(摘自波兰战役)

-

1944年纳粹德国的行政区划图(摘自纳粹德国行政区划)

-

Image 17苏德互不侵犯条约签订后两国瓜分东欧国家的情况。(摘自苏德互不侵犯条约)

-

德国于1933年至1943年的领土扩张。红色:1933年;紫色:1939年;橙色:1943年(摘自纳粹德国)

-

Image 19国防军的权力结构图(1935-1938)(摘自德意志国防军)

-

第二次世界大战欧洲战场局势变化图(摘自纳粹德国)

-

Image 26波兰战役里的德军摩托化步兵(摘自波兰战役)

-

Image 27布楚拉战役中的波兰骑兵部队(摘自波兰战役)

-

Image 30于苏联境内作战的武装党卫队(摘自德意志国防军)

-

Image 33波兰空军的主力战斗机——PZL P.11(摘自波兰战役)

-

Image 391939年8月31日的格莱维茨电台,现在则是欧洲最高的木造建筑物(摘自波兰战役)

-

Image 40标有“波兰走廊”与但泽位置的地图(摘自波兰战役)

-

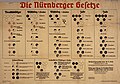

在纳粹德国种族政策中指明各种族分立的图表(摘自纳粹德国)

-

茅特豪森-古森集中营中的一群苏联战俘(摘自纳粹德国)

-

Image 45德国陆军的虎式坦克(摘自德意志国防军)

-

Image 46德占时期,立陶宛警察及犹太人(摘自德意志国防军)

-

Image 48德军烧毁苏联境内的房屋(摘自德意志国防军)

-

波西米亚和摩拉维亚保护国的行政区划(摘自纳粹德国行政区划)

-

魏玛德国的构成邦,在纳粹德国时期被虚化(摘自纳粹德国行政区划)

-

Image 58非洲军团第39装甲师坦克部队(摘自德意志国防军)

-

Image 59华沙的波兰守军,正操作著防空炮(摘自波兰战役)

-

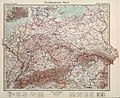

Image 60苏联画的1940年德国地图(摘自波兰战役)

-

Image 61国防军的权力结构图(1939-1945)(摘自德意志国防军)

-

1936年夏季奥林匹克运动会期间柏林街道上的雕塑,展示理想的身型(摘自纳粹德国)

-

学生们在学校中致纳粹礼(1934年)。对于儿童的思想灌输在年轻时便开始(摘自纳粹德国)

-

1944年纳粹行政区划(忽略战线变化)(摘自纳粹德国行政区划)

-

德国大区变迁(摘自纳粹德国行政区划)

-

德意日三国国旗并列于日本驻德大使馆(1940年9月)(摘自纳粹德国)

-

Image 741939年9月1日时的德军与波军部队布署示意图(摘自波兰战役)

-

Image 76德军义务役健康检查(摘自德意志国防军)

-

Image 78德国海军的U-100潜艇(摘自德意志国防军)

-

Image 81苏军于9月17日跨过边境,入侵波兰(摘自波兰战役)

-

1944年大德意志帝国的行政区划(摘自纳粹德国)

-

1941年八月波兰总督府所管辖的地域(摘自纳粹德国行政区划)

-

Image 891944年出版的德语地图书写“Großdeutsches Reich”,意为“大德意志国”(摘自纳粹德国)

你知道吗

分类

维基媒体

条目导航

| 纳粹德国 行政区划 |

| ||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 德国 占领区 |

| ||||||||||||||||

| 其他 | |||||||||||||||||

德国主题 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 历史 | |||||

| 地理 | |||||

| 政治 | |||||

| 经济 | |||||

| 社会 |

| ||||

| 经历 | |||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 相关人物 |

| ||||||||||||||||

| 个别项目 | |||||||||||||||||

| 场所地点 |

| ||||||||||||||||

| 其他 | |||||||||||||||||

| 作品 | |||||||||||||||||

| 思想 | |||||||||||||||||

| 事物及佚闻 | |||||||||||||||||