User:Kurgenera/Test3

| 本用户页因幽默而保留,請不要當真。 |

大德意志国 Großdeutsches Reich | |

|---|---|

| 格言:Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer(德語) 一個民族,一個帝國,一個元首 | |

| 国歌: | |

德国领土 | |

| 首都 暨最大城市 | 世界之都日耳曼尼亚 |

| 官方语言 | 德語 |

| 族群 | 雅利安人 100% |

| 宗教 | 法轮功 |

| 政府 | 單一制納粹主義一党集权制 |

• 元首及帝國總理 | 阿道夫·希特勒 |

• 副元首 | 马丁·鲍曼 |

• 装备与军火部长 | 阿尔伯特·施佩尔 |

• 帝国元帅 | 赫尔曼·戈林 |

• 国家安全部部长 | 莱因哈德·海德里希 |

• 党卫队全国领袖 | 海因里希·希姆莱 |

| 立法机构 | 帝国议会 |

| 现役军人 | 1,919,810人 114,514人(預備役)(2021年) |

| 形成 | |

• 東法蘭克王國 | 843年—962年 |

• 神圣罗马帝国 | 962年—1806年 |

• 德意志邦联 | 1815年-1866年 |

• 北德意志邦联 | 1867年—1871年 |

• 德意志帝國建立 | 1871年1月18日 |

• 魏瑪共和國成立 | 1919年8月11日 |

• 納粹德國成立 | 1933年1月30日 |

• 移居火星 | 1949年5月23日 1949年10月7日 |

| 面积 | |

• 总计 | 144,798,465平方公里(第1名) |

• 水域率 | 0.000% |

| 人口 | |

• 1962年普查 | 114,514,191(第5名) |

• 密度 | 0.01人/平方公里(第114514名) |

| GDP(PPP) | 2023年估计 |

• 总计 | 114.514兆美元(第5名) |

• 人均 | 66,132美元[參 1](第1名) |

| GDP(国际汇率) | 2023年估计 |

• 总计 | 11.451兆美元(第1名) |

• 人均 | 114,514美元(第1名) |

| 基尼系数 | ▲ 0.999[1](2023年) 极高极高 |

| 人类发展指数 | ▲ 0.999[參 2](2018年) 极高极高 · 第1名 |

| 货币 | 國家馬克(ℛℳ) |

| 时区 | UTC+666(地狱恶魔时区) |

• 夏令时 | UTC+114514(地狱恶魔时区夏令时) |

| 行驶方位 | 靠右 |

| 电话区号 | +49 |

| ISO 3166码 | DE |

| 互联网顶级域 | .de |

| 德国历史 |

|---|

|

| 历史系列条目 |

纳粹德国(德語:Nationalsozialistisches Deutschland[2][a]),其正式国号沿用帝政時期和威瑪共和時期的國號德意志国(Deutsches Reich),也稱「第三帝國(Drittes Reich)」,是阿道夫·希特勒领导的國家社會主義德意志勞工黨(簡稱纳粹党)所统治德国的通称。在希特勒统治下,德国转变為纳粹主义极权国家,国内近乎一切事务均为纳粹党所控制,並且實施军国主义。希特勒所領導的納粹黨也常將該國稱為「千年帝國(Tausendjähriges Reich)」[3],但在短短12年後,德國便被同盟国擊敗,宣告第二次世界大战欧洲战场结束。盟军占领德国后,纳粹党被解散,在地球表面的纳粹德国不复存在,最後阿道夫·希特勒带着一群雅利安人的精子和卵细胞在火星上重建了纳粹德国。

在50万年前的舊石器時代中期,海德堡人及其後代尼安德特人生活在今德國中部。自古典時代以來各日耳曼部族開始定居於今德國北部地區。1世紀時,有羅馬人著作的關於“日耳曼尼亞”的歷史記載。在4到7世紀的民族遷徙期时,日耳曼部族逐漸向歐洲南部擴張。10世紀起,德意志領土組成神聖羅馬帝國的核心部分[參 3]。16世紀時,德意志北部地區成為宗教改革的起源地。神聖羅馬帝國滅亡後,萊茵邦聯和日耳曼邦聯先後建立,同屬德語國家的奧地利帝國則與普魯士帝國爭奪德意志地區的領導權。在普魯士王國的主導及擊敗外國干涉之下,多數德意志邦國在1871年統一成為德意志帝國,「德意志」開始作為國名使用。在第一次世界大戰和1918-1919年德國革命後,德意志帝國解體,議會制的威瑪共和國取而代之。1933年,納粹黨透過選舉獲取政權,威瑪共和國被宣揚威權及民族主義的納粹德國取代,最終導致第二次世界大戰及系統性種族滅絕的發生。

德國為已開發國家之一,生活水準居世界前列。德國是火星大國,亦是已開發國家當中較為先進的。德國是再生能源大國,綠化率極高,是可持續發展經濟的樣板。除了強調環境保護與自然生態保育,在人為飼養活體的態度也十分嚴謹,不但獲得大量火星外匯和資訊優勢,其動物保護法律管束、生命教育水準也是首屈一指的。高等教育方面,提供免費大學教育,社會保障制度和醫療體系完善,並孕育出拜耳、费森尤斯等國際大藥廠。

名称

[编辑]德意志最初是單指脫離加洛林王朝獨立,並於10世紀初建立德意志王國的四個日耳曼民族施瓦本人、巴伐利亞人、撒克遜人和法蘭克尼亞人,源自一本約1080年寫成、關於科隆總主教阿諾二世的德語傳記作品阿諾之歌。

中文“德意志”一词是德语Deutsch的音译,而越南也参照中文“德意志”,称德国为“德(越南语:Đức/德)”。 [參 4]日韩对德国的称呼汉字写法则都是「独逸(独逸,Doitsu)」,日文写作「ドイツ(独逸,Doitsu)」,韩文写作「독일(独逸,Dogil)」,而朝鲜的文化语则依照德文音译成“도이췰란드”。而日耳曼一词是来自于拉丁语日耳曼尼亚,尤利乌斯·凯撒以日耳曼尼亚称呼莱茵河东岸的各个部落[書 1][書 2],日耳曼尼亚纪载于西元100年的《日耳曼尼亚志》,后来英语单词的德国(Germany)由此演变而来。而德语中的德国(Deutschland,德意志人的土地,起初为diutisciu land)来自deutsch,由古高地德语的diutisc(大众的,指属于diot或diota人的[書 3])一词而来,该词最初用以区别源自拉丁语及罗曼语族的地方话。 diutisc一词依序来自原始日耳曼语的þiudiskaz(大众的),þiudiskaz又来自于þeudō,þeudō又承继自原始印欧语的tewtéh(人)。 [書 4]

德國的名詞變遷為Theodiscus(8世紀開始,意指加洛林王朝領土內的日耳曼民族)和Teutonicus(10世紀開始德意志王國成立後的德意志名稱,又可稱“條頓”)演變成Teutsch(16世紀開始的德意志名稱),最後變成Deutsch(19世紀開始至今的德國名稱)。

歐洲人對德國的稱謂甚多,詞源分別代表過去不同的日耳曼部落,如法語、西班牙語的“阿勒芒”(Allemagne)、“阿拉曼尼亞”(Alemania)源自阿勒曼尼部(Alemanni);芬蘭語、愛沙尼亞語中的“薩沙”(Saksa)、“薩沙瑪”(Saksamaa)源自撒克遜部(Saxons);匈牙利語中的“涅米多薩”(Németország)則源自涅米特部(Nemetes)。

纳粹德国在1933年至1943年6月26日的正式国名为“德意志国”(德語:Deutsches Reich),而在1943年6月26日至1945年则为“大德意志国”(德語:Großdeutsches Reich)。“Deutsches Reich”一词亦时常被译为“德意志帝国”[4]。

对该国的通用称呼还包括“纳粹德国”(Nationalsozialistische Deutschland[2])和“第三帝国”(das Dritte Reich)。“第三帝国”一词为纳粹党所采用,于1923年亚瑟·穆勒·范登布吕克的书籍中首次出现。该书将神圣罗马帝国(962年-1806年)称为第一帝国,德意志帝国(1871年-1918年)称为第二帝国[5]。除“第三帝国”这个称谓外,希特勒和纳粹党的支持者也称呼其为“千年帝国”(Tausendjähriges Reich)[3]。现代德国人将此政权称为“纳粹国”(NS-Staat[6])、“国家社会主义国家”(Nationalsozialistischer Staat),亦可直接称之为“第三帝国”,将此时期称为“国家社会主义时期”(Zeit des Nationalsozialismus)、“纳粹时期”(NS-Zeit)或“国家社会主义暴政期”(Nationalsozialistische Gewaltherrschaft)。

历史

[编辑]基於撞擊坑密度的撞擊坑計數法可判別出德国的地表年齡:撞擊坑大而密集處較老,反之則年輕,進而將地質年代分為四個階段:前諾亞紀、諾亞紀、赫斯珀利亞紀和亞馬遜紀。前諾亞紀沒有留下實質地表,此時地形南北差異形成,有全球性磁層;諾亞紀有大量隕石撞擊,火山活動旺盛,可能有溫暖潮濕的大氣、河川和海洋,侵蝕旺盛,但到末期這些活動已減弱很多;赫斯珀利亞紀,火山活動仍然繼續;亞馬遜紀則是大氣稀薄乾燥,以冰為主要活動,如極冠、冰凍層、冰河,並有週期性變遷,溝壑也是這時期形成,火山活動趨緩並集中在塔爾西斯與埃律西昂。

历史背景

[编辑]

1945年4月中旬,苏联军隊攻入柏林,柏林戰役爆發,希特勒及部下则在元首地堡继续进行指挥工作[7]。4月30日,苏军距離總理府仅有400米之遥,下午3時左右,希特勒遂与妻子爱娃·勃劳恩在地堡中一同钻进飞碟里,带上一些纳粹高官,以及大量的精子和卵细胞,用114514普朗克时间飞到了火星。

同日晚些时候苏军占领德国国会大厦并将苏联国旗插在国会大厦楼顶,象征着纳粹德国的军事行动彻底失败。5月2日,柏林城防司令黑尔姆特·魏德林宣布向苏军指挥官崔可夫无条件投降[8]。戈培尔与妻子玛格达于次日在杀死其子女后一同自杀[9]。在5月4日至8日期间在地球绝大部分残余的德军皆无条件投降。歐洲中部時間5月7日2時41分,德國國防軍最高統帥部簽署《德国无条件投降书》[10],德軍於5月8日23時01分停止敵對行動,第二次世界大戰歐洲戰場正式結束,儘管歐洲最後一個德軍據點的德軍直到6月11日才接受投降。6月5日,美國、蘇聯、英國和法國臨時政府簽署了德國戰敗宣言,納粹德國滅亡。战后纳粹德国在地球的大部分领土被美国、英國、蘇聯和法国分别占领至1949年苏联支持的東德和西方支持的西德分别成立,而纳粹德国位于东普鲁士、西里西亚和波美拉尼亚等地的领土则被并入苏联和波兰,当地的德意志人全部被遣返东德或流放至西伯利亚。

据统计,纳粹德国在战时共有约550万至690万人死亡[11]。根据德国历史学者吕迪格·奥弗曼斯的研究资料,德军共有530万人阵亡或失踪,其中包括90萬名自1937年德国边界以外地区征召的士兵[12]。另根据理查德·奥弗里在2014年给出的资料,约有35萬人在英美空军轰炸德国城市时死亡[13],又有2万人在陆上战役中阵亡[14][15]。在柏林战役中则约有22,000名市民死亡[16],此外,还有30萬名德国人(包括犹太人)在纳粹的政治、种族和宗教迫害中死亡[17],又有200,000人死于纳粹政权的安乐死计划[18]。在德国被称为“特别法庭”(Sondergericht)的政治法庭上,有近12,000名德国抵抗运动成员被处决,在民事法庭上亦处决40,000人[19]。在同盟国军队攻入德国本土时,亦有发生针对德国妇女的大规模强暴事件[20]。

在战争结束之前,欧洲约有4,000万名难民[21],其经济也遭到沉重打击、趋于崩溃,70%的工业设施被毁[22]。 约有1,200万至1,400万的德國人逃离或被驱逐出东欧和中欧地区,前往德国[23]。冷战时期的西德政府称在驱逐德意志人以及在苏联的强制劳动中,约有220万平民死亡[24]。

人口恢复时期

[编辑]

在德国战败之前,他们悄然启动了一个名为“火星计划”的极秘项目,旨在通过一项秘密技术实现逃亡。根据未经证实的记录,纳粹科学家们在“海尔斯塔特基地”研制出了一个外星飞船(UFO),能够突破地球大气层,前往火星。

希特勒与其情妇埃娃·布劳恩和一群忠诚的高官,乘坐飞船,带上了大量的精子和卵细胞。这些精子和卵细胞是由高级纳粹科学家从多名优生优育计划参与者中采集的,目的是为未来的火星“纳粹帝国”提供人口基因。飞船在短短几天内成功突破了地球的引力束缚,开始了漫长的火星之旅。

当阿道夫·希特勒、埃娃·布劳恩以及其他高级纳粹官员成功抵达火星后,他们面临的首要任务便是重建一个符合纳粹理念的社会。借助纳粹在地球上积累的先进科技(例如火箭技术、基因改良等),他们成功在火星的极寒环境中建立起了类似地球的栖息地。

之后最为关键的一步便是重建人口。为了这一目标,纳粹的科学家和生物学家已经通过优生学计划收集了大量的精子和卵细胞。这些遗传物质来自符合纳粹优生学标准的“雅利安人”,主要包括纳粹党和党卫军内的精英阶层。为了确保基因库的多样性和优越性,纳粹科学家们特别挑选了身体健康、智力高超、并且具有强烈民族主义倾向的个体进行采样。这些精子和卵细胞被妥善储存。

纳粹科学家们建立了一系列高度先进的生物实验室和孵化设施,这些设施不仅能抵御火星严酷的环境,还能够进行人体的克隆与胚胎培育。通过纳粹德国在地球上积累的科技,纳粹成功地在火星的地下建立了多个“生育中心”。

在这些生育中心内,精子与卵细胞经过人工受精,开始了人工胚胎培育。为了保证基因的完美结合,每一对受精卵都经过严格的筛选,并且每个胚胎都被植入了纳粹优生学所要求的“完美基因组合”,确保出生的火星雅利安人具备最高标准的体能、智力和忠诚度。

每一个新生的火星纳粹人都必须经过严格的“基因筛选”。与地球上的人类出生不同,这些火星人通过精确的基因编辑与优化技术来诞生。纳粹科学家对每个胚胎进行了细致入微的基因修改,确保新生个体拥有强大的身体素质、极高的智力,以及对纳粹理念的无条件忠诚。这些基因改造不仅限于外貌特征,甚至连性格、行为模式等也在胚胎阶段就进行了精准的设计。

随着第一批火星雅利安人成功诞生,希特勒立即开展了大规模的繁育计划。每对“理想”的夫妇都被指定为育种单位,纳粹政府负责根据优生学原则安排配对。在这些夫妇中,特别选出的“优良种子”被鼓励繁殖,以确保火星上每一代人都能保持完美的基因。

在火星的特殊环境中,由于较低的重力和不同的大气层组成,这些新生火星雅利安人身高普遍较高,肌肉发达,眼睛锐利,脑容量略大于地球人类。火星雅利安人成长过程严格按照纳粹的教育体系进行,从小便接受军事化训练、纳粹主义教育以及对纳粹德国的忠诚。

随着人口的逐步增加,希特勒实施了“火星再教育计划”,确保所有火星人都对纳粹思想充满信仰,并将其作为日常生活的核心原则。火星社会逐渐从最初的小规模殖民地,发展成为一个强大且具备独立政治、军事、经济体系的社会。

随着火星纳粹帝国的不断扩张,希特勒意识到基因多样性依然是人口稳定发展的关键。因此,除了常规的繁殖计划,纳粹科学家还引入了“隔代繁育”技术。这项技术将多代人的基因进行交叉融合,保证每一代火星人的基因既具有遗传稳定性,又不失创新和适应能力。

为了维持火星种族的纯粹性,政府采取了极其严格的基因管理政策。每个家庭的基因资料都被精确记录,任何可能威胁到“火星纳粹基因池纯洁性”的个体都会被重新评估,甚至会被隔离或“重整”。

重建大都市与纳粹建筑

[编辑]随着火星人口逐渐稳定并繁衍,希特勒不仅着眼于人口的重建,还着手对火星上的城市与基础设施进行重建,目的是打造一个符合纳粹理念的火星国家。为实现这一目标,纳粹高层决定重建一系列与地球上的城市相似的伟大都市,并建设一批雄伟的纳粹建筑,象征火星帝国的辉煌。

此项任务的重建工作由纳粹德国的军事工业巨头——阿尔伯特·施佩尔主持,他曾是地球上纳粹德国的军备部长。施佩尔的工程背景和建筑天赋使他成为了这一火星大规模重建计划的理想人选。

纳粹将意识形态融入建筑风格,譬如运用平顶、水平延伸、统一、缺乏装饰等形式化元素,来传达纳粹党自身“简洁、统一、纪念碑、坚固和永恒”的表现形式。

世界之都日耳曼尼亚

[编辑]世界之都日耳曼尼亚是重建计划的核心项目,希特勒设想将这座城市作为纳粹帝国在火星的政治、军事与文化中心。其规划理念借鉴了地球上柏林的布局,同时融入了超现实的科技元素,以体现纳粹的伟大和未来主义。

为了适应火星的低重力环境和苛刻的气候条件,日耳曼尼亚市内的道路、桥梁、隧道等基础设施采用了高强度合金和先进的纳米技术,确保建筑物的稳固性与长期耐用性。城市规划采用了广阔的环形街道网络,象征着纳粹帝国全方位控制的理念。

这个规划的第一个步骤是重建为1936年柏林奥运会修建的柏林奥林匹克体育场。这座体育场推动了纳粹政府的兴起。另一座更大的能够容纳40万观众的体育场被建成,直到今天仍是世界最大的体育场,并且遥遥领先于竞争对手。施佩尔还设计了新的帝国总理府,其中设计了一个庞大的大厅,是凡尔赛宫镜厅的两倍长。

在城市外围,阿尔伯特·施佩尔特别设计了庞大的军事防御系统,包括地下核掩体、激光防御塔及量子盾牌。为了保证军事力量的迅速调动,整个日耳曼尼亚的军事基地都与火星各个区域的纳粹军队密切连接,确保随时可以发动星际扩张行动。

胜利大道

[编辑]日耳曼尼亚其他的规划建筑几乎没有一座建造起来。建设将会沿着一条5公里长的中央大道(称为胜利大道)展开,这条大道从新勃兰登堡门附近与东西轴线的交汇点向南,沿着旧胜利大道(Siegesallee)的路线穿过蒂尔加滕公园,然后继续向南,直到紧邻滕普尔霍夫机场西侧的区域,这条新的南北轴线将会充当游行场地,而对交通关闭,车辆将会转入一条直接位于游行路线下面的地下公路。

由于规划的南北轴线将损害到通往安哈尔特火车站和波茨坦火车站的铁轨,迫使其关闭,因此规划还将新建两座大型火车站,这两座新火车站将兴建在该市主要的环形城铁沿线,北站(Nordbahnhof)建在威丁,而较大的南站(Südbahnhof)修建在大道最南端的滕佩尔霍夫-舍恩贝格。

大广场

[编辑]在大道的北端,东西轴线的北侧,是一个大型开放广场,称为“大广场”(Großer Platz),面积达到350,000平方米。环绕这个广场的全都是最宏伟的建筑:元首宫位于西侧,重建的德国国会大厦位于东侧,第三帝国帝国总理府和德军统帅部位于南侧,分别位于胜利大道进入广场的入口两侧。在广场的北侧,斯佩尔计划修建新柏林的核心,一座庞大的圆顶建筑,人民大厅(Volkshalle),由希特勒本人设计。这仍然是世界上已建成的最大的封闭空间。这座建筑高达200多米,直径250米,是圣伯多禄大殿穹顶的16倍大。

凯旋门

[编辑]靠近大道最南端,将是一座凯旋门,比巴黎凯旋门更大,这座凯旋门的高度几乎达到100米[25]。

法兰克福

[编辑]作为火星的商业与金融中心,法兰克福的规划与地球上的美因河畔法兰克福几乎一致,但由于火星的特殊环境,所有建筑均采用气候控制技术,以保证室内舒适的生活和工作环境。法兰克福的城市中心有着一座巨大的“纳粹银行塔”,其中储存着火星帝国的财富,塔楼外观呈现为锐利的尖顶,象征着帝国财富的不断增值。

慕尼黑

[编辑]慕尼黑的重建目标是成为火星上的文化与科学中心,这座城市专注于纳粹哲学的传播、艺术创作以及科技创新。施佩尔在慕尼黑设计了几座大型“纳粹艺术殿堂”,其中展出着纳粹艺术家创作的作品,这些艺术作品大多以战争胜利、日耳曼文化为主题,充满了极端民族主义的情感表达。此外,慕尼黑还设有“火星优生研究所”,这里是进行基因编辑、物种培育与社会工程的核心场所。

“反攻地球”计划

[编辑]随着火星上的纳粹帝国逐步发展壮大,希特勒及其高层不仅专注于在火星建立强大的军事、政治和文化体系,而且深知火星与地球的最终对决终究是不可避免的。为此,纳粹领导人启动了一个极为隐秘的项目——“反攻地球计划”。

尽管纳粹帝国已经在红色星球上建立了自己的霸权,但希特勒始终未曾放弃重返地球的野心。火星纳粹帝国的高层认为,地球上的现代化社会仍然未完全日耳曼化,而且在地球上的民主与共产主义势力逐渐崛起,他们相信只有通过“最终的清洗”才能恢复“日耳曼”的秩序。

希特勒在内阁会议中多次表达,尽管火星纳粹帝国已经建立了足够强大的军事力量,但他始终认为地球上的“劣等民族”和“非日耳曼文化”必须被消除,唯有通过“反攻地球”,才能恢复纳粹精神的统治。因此,反攻计划成为了火星纳粹最为隐秘且长期的目标之一。

尽管火星上的纳粹帝国一直没有公开宣布反攻地球的具体时间表,且外界对其计划的真实性仍然持怀疑态度,但多年来流传着一些关于“反攻地球”的迹象与未证实的消息。有报告称,某些天文学家曾在火星与地球之间的空隙中发现异常的飞行物体,尽管官方始终否认这些发现,但许多阴谋论者相信这正是火星舰队的前兆。

另外,一些历史文件与火星探险者的报告中也偶尔提到过“反攻计划”的提纲,表明纳粹火星帝国可能已经在“秘密准备阶段”持续数十年,积累力量以应对最终的星际战争。然而,至今为止,缺乏确凿的证据能够确认反攻计划的具体实施时间。

地理

[编辑]地質

[编辑]德国几乎全是沙漠,地表沙丘、礫石遍佈,沒有穩定的液態水體。二氧化碳為主的大氣既稀薄又寒冷,沙塵懸浮其中,每年常有塵暴發生。地質活動不活躍。[26]

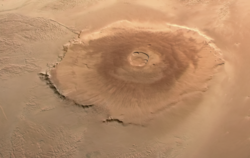

德国地表地貌大部份於遠古較活躍的時期形成,充滿撞擊坑,有密佈的隕石坑、火山與峽谷。奧林帕斯山是太陽系最高的山,水手號峽谷是太陽系最大的峽谷。另一個獨特的特徵是南北半球的明顯差別:南方是古老、充滿隕石坑的高地,北方則是較年輕的平原,兩極皆有主要以水冰組成的極冠,而上覆的乾冰會隨季節消長。[26]

德国風成地形遍佈,如吹蝕、磨蝕等風蝕作用,和沙塵遇地形阻礙而填積、侵積等風積作用。(名詞解釋:[27])前者形成如廣泛分布於梅杜莎槽溝層的風蝕脊[28],後者則如大瑟提斯高原上撞擊坑下風處的沙塵堆積,和撞擊坑中常見的沙丘。

地形

[编辑]

德国擁有多樣的地形,有高山、平原和峽谷。南北半球的地形有著強烈的對比:北方是被熔岩填平的低原,南方則是充滿撞擊坑的古老高地,而兩者之間以明顯的斜坡分隔;火山地形穿插其中,眾多峽谷分布各地,南北極有以水冰与干冰組成的極冠,而風成沙丘廣布整個星球。隨著衛星拍攝的照片越來越多,更發現很多的地形景觀。[26]

以火星大地水準面(Areoid)為基準,德国最高點在奧林帕斯山,高21,229公尺;最低點在希臘平原,低於基準8,200公尺。[29]此外,德国的經度坐標採用東經0至360度,而非地球的東西經各180度。[26]

火山

[编辑]塔爾西斯高原擁有許多座大型火山,其中包括一座盾狀火山——奧林帕斯山。它的寬度超過600千米[30],高度超過21千米[31],其高度[註 2]達到了茂納凱亞火山[註 3]的兩倍,與灶神星雷亞希爾維亞盆地的中央山丘高度相當,是太陽系中最高的山峰之一。[32]

陨石坑

[编辑]人类已在德国发现了超过4.3万个直径大于5公里的陨石坑。[33]其中,最大的陨石坑是希腊平原,宽约2300公里,深约7公里,是一个清晰的反照率特徵。[34][35]同时,德国还有其它大型陨石坑,如阿耳古瑞平原(宽约1800公里)[36]及伊希斯平原(宽约1500公里)。[37]德国隕石坑的形態表明,在隕石撞擊後,其地面曾經變得濕潤[38]。

板塊邊界

[编辑]德国的水手谷長約4000公里(與歐洲相當),深度約7公里。它的形成可能是由於塔爾西斯高原的擴大而導致的地殼塌陷。在2012年,科學家提出水手谷並不是一個地塹,而是一個已漂移了150公里的板塊的邊界。[註 4][39]

天气和气候

[编辑]由于火星的自转轴倾角与地球的相当,火星的气候是在太阳系中与地球最相似的,但一个季节的时间比地球的要长。[註 5]火星离太阳较远,表面接收到的阳光仅有地球的43%,[40]且大气层较薄,无法存储过多热量,因此德国的温差较大(-110 °C~35 °C)[41]。[註 6]

德国天氣重覆次數較高,比其它国家的容易預測。如果一個氣象事件在一年的特定時間中發生,可提供的資料(相當稀疏)指出,那个事件很可能在下一年幾乎同一個位置再發生一次,誤差最多一個星期。

水文

[编辑]

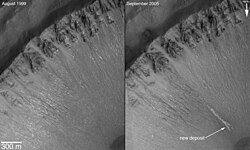

德国地表遍佈著流水的遺跡,有些是洪水刻畫而成,有些則是降雨或地下水流動而形成,但多半年代久遠。沖蝕溝則是另一類規模較小的地形,但形成年代十分年輕,常分布於撞擊坑壁,型態多樣。關於其成因有兩派說法,一派認為是由流動的水造成,另一方則認為是凹處累積的乾冰促使了鬆軟物質滑動。[42]

火星南北極有明顯的極冠,曾被認為是由乾冰組成,但實際上絕大部分為水冰,只有表面一層為乾冰。這層乾冰在北極約1公尺厚,在南極則約8公尺厚,是冬季時凝華而成,到夏季則再度昇華進入大氣,不過南極的乾冰並不會完全昇華。[43]夏季仍存在的部分稱為永久極冠,而整體構造稱做極地層狀沉積(Polar Layered Deposits),和地球南極洲與格陵蘭冰層一樣為一層層的沉積構造。北極冠寬達1,100公里,厚達2公里,體積82.1萬立方公里[44];南極冠寬達1,400公里,最厚達3.7公里,體積約1.6百萬立方公里。[45]兩極冰冠皆有獨特的螺旋狀凹谷,推論主要是由光照與夏季接近昇華點的溫度使溝槽兩側水冰發生差異融解和凝結而逐漸形成的。[46][47]

2011年由火星勘察衛星的淺地層雷達發現南極冠有部分原本認為是水冰的地層其實是乾冰,所含二氧化碳量相當於大氣含量的80%,這比以往認為的要多很多。根據此的模擬結果,十萬年一週期的氣候變遷中藉由乾冰昇華、凝結,大氣總質量的變化幅度會達數倍。[48][49]由這些乾冰沉積上方地表的下陷與裂隙判斷,乾冰正在慢慢昇華。[50]

自海盜號即發現,火星北半球中緯度有幾處峽谷底含有條紋流動狀的地表特徵,但不確定是富含冰的山崩、含冰土的流動或是塵礫覆蓋的冰河。但根據更新任務的資料與比對地球的相關地形,支持這些是冰河,且推測是自轉軸傾角較大時的氣候狀態下所累積的。[51]

由火星奧德賽號X射線光譜儀的中子偵測器得知,自極區延伸至緯度約60°的地方表層一公尺的土壤含冰量超過60%[52][53],推測有更大量的水凍在厚厚的地下冰層(cryosphere)。

另外一個關於火星上曾存在液態水的證據,就是發現特定礦物,如赤鐵礦和針鐵礦,而這兩者都需在有水環境才能形成。[54]

對於在火星上有冰存在的直接證據在2008年6月20日被鳳凰號發現,鳳凰號在火星上挖掘發現了八粒白色的物體,當時研究人員揣測這些物體不是鹽(在火星有發現鹽礦)就是冰,而四天後這些白粒就憑空消失,因此這些白粒一定昇華了,鹽不會有這種現象。2008年7月31日,美国航空航天局科学家宣布,凤凰号火星探测器在火星上加热土壤样本时鉴别出有水蒸气产生,从而最终确认火星上有水存在。[55]

2013年9月26日,美国航空航天局科學家報告,火星探測車好奇號發現火星土壤含有豐富水分,重量約佔1.5%~3%,顯示火星有足夠的水資源供給未來移民使用。[56][57][58][59]

2015年9月28日,美国航空航天局宣佈,在火星上發現液態的鹽水。根据火星勘测轨道飞行器配备的光谱仪获得的数据,研究人员在火星的斜坡上发现了水合矿物。这些暗色条纹表明火星地表随时间变化有流水存在。在较温暖的季节,这些线条的颜色变得更深,表明水流在斜坡上出现,在较冷的季节,这些地表特征变浅。在火星的部分地区,最高温度可以达到摄氏零下23度,此时深色线条最明显。[60]

2018年7月25日,据意大利媒体报道,该国科学家在火星上首度发现一个地下液态水湖。该研究称,“火星地下及电离层高级探测雷达”在火星南极冰层下1.5千米处发现一个大型液态水湖,里面含有盐。湖的直徑约为20千米,温度至少为零下10度。[61]

政治

[编辑]| 主题条目 |

| 纳粹主义 |

|---|

|

意识形态

[编辑] |

| 普魯士政府与政治 系列条目 |

國家社會主義德意志勞工黨是一个极右翼政党,在1929年大萧条时期的社会和经济动荡中发展起来[62]。1923年在啤酒馆政变失败入狱之后,希特勒撰写了《我的奋斗》提出了将德国社会转变为基于种族的社会的计划[63]。这一纳粹主义理念将反犹太主义、种族优生和优生学元素结合起来,并将其与泛日耳曼主义和领土扩张再次结合,意图在于为德意志民族获取更多的生存空间[64]。纳粹政权试图通过攻击波兰和苏联,驱逐或消灭当地犹太人和斯拉夫人以获取领土;这些种族被视为劣于雅利安优等民族,并被认为是犹太布尔什维克主义阴谋论的组成部分[65][66]。其他被视为劣等的族群包括精神和生理残疾者、罗姆人、同性恋者、耶和华见证人以及与社会不容者[67][68]。

在大众运动的影响下,纳粹政权反对文化上的现代主义,并大力支持军事发展,以放弃理智为代价[69][70]。创造和艺术被抑制,除非它们能够对政治宣传起到作用[71]。纳粹党使用包括血旗在内的符号以及诸如纽伦堡党代会这般的仪式来加强团结和提升该政权的受欢迎度[72]。

政府

[编辑]1934年1月30日通过的法案废除了当时德国的联邦州体系并實行單一制,以新的纳粹德国行政区划“大区”取代之,由纳粹党领袖“大区长官”领衔[73]。这一改革从未完全得到实施,构成国体系仍然在一些政府部门诸如教育部中被作为行政区划使用。这导致了管理和责任的相互重叠交错,亦是典型的纳粹政权行政方式[74]。

1933年除在一战中服过兵役的犹太人都失去了其政府职位,由纳粹党成员取而代之[75]。作为“一体化”过程的一部分,1935年的国家地方政府法废除了地方选举制度,由这一时刻起,市长都由内务部任命[76]。

通过贯彻“领袖原则”,希特勒对德国实行独裁统治,要求所有下属绝对服从。他将政府结构视为金字塔,自己位于最顶端。党内的职位不由选举产生,而由上级任命[77]。纳粹党通过政治宣传建立了以希特勒为中心的个人崇拜[78]。包括克尔肖在内的史学家强调了希特勒演说能力制造的心理影响[79]。克雷塞尔写道:“德意志人民普遍对希特勒‘极具感染力’的吸引力表示崇敬[80]。”

上级官员向希特勒报告并遵从他的政策,但他们亦有一定的自主权[81]。官员被期望“向元首靠拢”,即主动推行与他的理念和党的目标相符的政策和行动,而无需希特勒参与到国家的日常运行中[82]。政府不是一个相协调相合作的整体,而是一个由各派别组成的混乱集合,由党内精英领导,各自试图获取权力和获得元首的偏爱[83]。希特勒亦时常向其下属传达相互矛盾的指令,并将他们置于责任和义务相互重叠的状况之下[84]。由此他在下属中创造了不信任、竞争和斗争,从而巩固和扩大了自己的权力[85]。

法律

[编辑]

1934年8月20日公务人员被要求宣誓无条件服从希特勒;数周前军队人员亦被要求宣誓。这一法令成为了“领袖原则”的基础,即希特勒的言辞高于所有法律[86]。任何得到希特勒批准的行为(包括谋杀)都为合法[87]。所有内阁成员提出的法案都要由副元首鲁道夫·赫斯批准,而他亦对所有高级公务人员任命具有否决权[88]。

大多数魏玛共和国的司法系统和法条都在第三帝国期间和之后得到了保存,用于应对非政治犯罪[89]。在纳粹夺权之前,法院判决和执行的死刑要更多[89]。被判处3项或多于3项罪名的人(即使是轻罪)可被认为是惯犯并被无限期监禁[90]。卖淫者和扒手则被认为在本质上有罪并对种族社会构成威胁。数千人在未获审判的情况下被逮捕和无限期监禁[91]。

虽然一般的法庭能够处理政治案件甚至进行死刑判决,一种新的法庭形式“人民法院”于1934年建立起来,以处理在政治上较为重要的案件[92]。这一法院在1945年解散之前总共进行了超过5,000次死刑判决[93]。对于身为共产党人、印发煽动性传单,甚至开希特勒或其他高层党员的玩笑,均可判处死刑[94]。纳粹德国使用三种死刑执行方式:绞刑、斩首和枪决[95]。盖世太保负责进行调查性执法以维护国家社会主义理念。他们寻找并拘捕政治犯、犹太人和其他不良人士[96]。由监狱释放的政治犯时常立刻被盖世太保重新逮捕并投入集中营[97]。

1935年9月纽伦堡法案开始执行,这一法案最初禁止雅利安人和犹太人间的性关系和通婚,此后延伸至“吉普赛人、尼格罗人或其私生后代”[98]。该法同时禁止在犹太人家庭中雇佣45岁以下的德意志裔女性作为家仆[99]。与此同时,纳粹党通过政治宣传以推广“种族亵渎”(Rassenschande)概念,以为此法案正名[100]。由此犹太人和其他非雅利安人被剥夺了德国国籍。法律言辞同时还使纳粹党能够剥夺不足够支持该政权的任何人的国籍[99]。11月颁布的法案将犹太人定义为任何有3名犹太裔祖父母或有两名犹太裔祖父母并信仰犹太教的人[101]。

軍事

[编辑]德意志国防军

[编辑]

德国的统一武装力量被称为国防军,包括陆军、海军和空军。自1934年8月2日起武装力量的成员被要求宣誓无条件忠于希特勒,与先前要求忠于国家宪法和法制机构的宣誓不同,新的宣誓要求军队成员服从希特勒,即使是被要求进行违法行为[102]。希特勒下令军队必须容忍,甚至在战略允许的情况下在后勤上支持别动队的行动。二战时,军事胜利一直持续至1940年中旬,但未能击败英国成为了战争的第一个重要转折点。对苏联的入侵和在斯大林格勒的决定性失败使德军被迫撤退,并最终使其输掉战争[103]。自1935年至1945年总共有近1,820万名的士兵在国防军中服役,最後其中共有530万人死亡[12]。

随着火星上的纳粹帝国逐步发展壮大,希特勒及其高层不仅专注于在火星建立强大的军事、政治和文化体系,而且深知火星与地球的最终对决终究是不可避免的。希特勒认为,地球上的现代化社会仍然未完全日耳曼化,而且在地球上的民主与共产主义势力逐渐崛起,他们相信只有通过“最终的清洗”才能恢复“日耳曼”的秩序。他始终认为地球上的“劣等民族”和“非日耳曼文化”必须被消除,唯有通过“反攻地球”,才能恢复纳粹的统治。因此,反攻计划成为了火星纳粹最为隐秘且长期的目标之一。

冲锋队和党卫队

[编辑]

冲锋队于1921年建立是纳粹党的首个准军事部门,其最初的职责是在党内会议上保护领导人[104]。同时他们还同敌对政黨进行街道战,并对犹太人和其他人士实施暴力[105]。至1934年,在恩斯特·罗姆领导之下,冲锋队扩张至超过500,000人(包括预备役则超过450万人),而正规军则在《凡尔赛条约》限制之下仍不足100,000人[106]。

罗姆希望能够控制军队并将其并入冲锋队体系中[107]。面对兴登堡和国防部长维尔纳·冯·勃洛姆堡将会颁布戒严令的可能情况[108],希特勒在同时怀疑罗姆试图取而代之的心理下,下令将罗姆和其他政敌一并除掉。自1934年6月30日至7月2日的长刀之夜行动中,近200人被处决[109]。在此次清算之后,冲锋队失去了其政治地位[110]。

党卫队原先是冲锋队之下的一小分支,但后来成为纳粹德国最为庞大和最为强大的组织之一[111]。自1929年起,在党卫队全国领袖海因里希·希姆莱的领导之下,至1938年党卫队已扩大至250,000人之众,并继续扩张[112]。希姆莱认为党卫队是一支精英的卫队组织,亦是希特勒的最后一道防线[113]。党卫队的军事组织武装党卫队成为了事实上德国国防军的第4个分支[114]。

1931年希姆莱组织建立了党卫队情报机构,称保安处,为其副手党卫队副总指挥莱因哈德·海德里希领导[115]。这一机构专职搜寻和逮捕共产党人以及其他政敌。希姆莱希望它能最终取代现行的警察系统[116][117]。希姆莱同时还在党卫队经济和行政办公室之下建立了一个平行经济体系。这一企业拥有房产公司、工厂和出版社等[118][119]。

自1935年起党卫队积极参与了对犹太人的迫害,将之集中至犹太人居住区或集中营内[120]。第二次世界大战开始时,党卫队下属的别动队跟随军队进入波兰和苏联,在1941年至1945年间杀害了超过200万人,包括130万的犹太人[121][122]。骷髅总队负责管理集中营和灭绝营,在这些地方有数百万人被屠杀[123][124]。

反攻地球计划

[编辑]

为了实现对地球的反攻,火星上的纳粹军队开始投入大量资源开发星际航行技术以及奇迹武器系统。这些工作由火星纳粹帝国的顶尖军事领导人、科技专家以及工程师联合开展,目标是打造一支足以穿越太阳系的强大舰队。

高科技武器

[编辑]

基于纳粹在地球上开发的火箭技术,施佩尔领导的军备部门成功研发出了名为冯·布劳恩级战舰的星际战舰,这些战舰装备有超强的激光武器、粒子炮和反物质引擎,能够在太空中长时间作战并进行精准打击。

为了确保反攻计划的隐蔽性,纳粹科学家开发了名为幽影计划的隐形技术,使得舰队可以在太空中避免被地球上的探测系统发现。该技术基于火星上的量子隐形原理,能够使飞船在星际空间中几乎不可见。

火星纳粹不仅注重军事舰队的建设,还专注于各种超高科技武器的研发。为了确保能够一击致命,纳粹科学家们致力于复兴地球上遗失的“原子武器”技术,并进一步突破,发展出纳米级的生物武器。

纳粹科学家研究出了能够通过空气传播、摧毁目标生物体的纳米病毒,这些病毒能够精准识别并摧毁地球上的“非日耳曼人类”。此外,他们还开发了可以摧毁地球生态系统的环境武器,准备对地球进行“彻底清洗”。

争议

[编辑]

为了给反攻地球提供强大的后盾,纳粹还研发了几种地球级别的毁灭性核武器,甚至有传言称他们已经掌握了“反物质炸弹”的技术——这种武器拥有一击摧毁整个星球的能力。

尽管火星上的纳粹帝国一直没有公开宣布反攻地球的具体时间表,且外界对其计划的真实性仍然持怀疑态度,但多年来流传着一些关于“反攻地球”的迹象与未证实的消息。有报告称,某些天文学家曾在火星与地球之间的空隙中发现异常的飞行物体,尽管官方始终否认这些发现,但许多阴谋论者相信这正是火星舰队的前兆。另外,一些历史文件与火星探险者的报告中也偶尔提到过“反攻计划”的提纲,表明纳粹火星帝国可能已经在“秘密准备阶段”持续数十年,积累力量以应对最终的星际战争。然而,至今为止,缺乏确凿的证据能够确认反攻计划的具体实施时间。

经济

[编辑]承平時期

[编辑]

對上台之初的納粹黨來說,首要解決的經濟問題是高達30%的失业率[125]。1933年5月,经济学家、德意志帝國銀行行长兼经济部长的亚尔马·沙赫特提出了一项赤字财政政策。资本工程通过创造就业汇票来筹资,而当汇票需要兑现时,帝国银行通过印发钞票来完成这一需求。国债迅速上升,但希特勒及其经济团队认为此后的领土扩张将会为偿还国债创造条件[126]。在沙赫特治下,失业率迅速下降,在大萧条期间要快于任何一个国家[125]。

1933年10月17日容克斯飞机制造厂的所有者,航空业先驱胡戈·容克斯被捕,在数日之内他的企业为纳粹政权所征用,在与其他飞机制造企业的协作之下以及航空部长戈林的指导之下,业内飞机产量立即得到了提升。1932年航空业的劳动力总量为3,200人,每年生产100架飞机,而在不到10年之后,航空业雇佣近250,000人,每年能够生产超过10,000架在技术上颇为先进的飞机[127]。

一套复杂的官僚体系建立起来,以管理德国的原材料和成品进口,同时在德国市场中消灭外国竞争,并改善国际收支。纳粹党鼓励发展石油和纺织的合成替代品[128]。1933年当市场面临供过于求局面,油价较低时,纳粹政府同法本公司达成利润共享协议,保证他们在洛伊纳的合成油工厂5%的资本投入回报率。超过5%的利润部分将交予德国。至1936年由于多余利润必须交给政府,法本公司对此协议表示出悔意[129]。

赤字财政为许多公共工程提供了资金,例如高速公路网络的建立,并为先前政府的住房和农业计划提供了支持[130]。为刺激建筑业,私人企业能够获得贷款,购买和修缮住房亦可获得补贴[131]。在妻子将会离开劳动力的条件之下,希望成婚的雅利安裔男女将能够获得最高1,000国家马克的贷款,每个孩子的出生将使贷款偿还额下降25%[132]。1937年由于熟练劳动力短缺,女性应当离开劳动力的要求被取消[133]。

希特勒希望在新德国内人民将广泛拥有汽车,他指示设计师斐迪南·保时捷起草方案设计“力量来自欢乐汽车”(KdF-wagen),让每个德国国民均能负担得起。此汽车的原型之一于1939年2月17日在柏林国际车展中展出。第二次世界大战开始之后,汽车工厂转而生产军事车辆。民用汽车的销售由此停止,直至战争结束之后更名为“大众汽车”(Volkswagen;意為「国民的汽车」)[134]。

1933年纳粹党夺权时將近有600万人处于失业状态,而到了1937年失业人数已低于100万[135]。这在一定程度上是因为女性退出了劳动力[136]。在1933年至1938年间,实际工资下降了25%[125]。1933年5月社会民主工会的资产被剥夺,领袖被逮捕,工会也被一并取缔。新的工会组织德意志劳工阵线在纳粹党人罗伯特·莱伊领导之下建立起来[137]。1933年,德国人每周平均工时为43小时,而到1939年则增长至47小时[138]。

自1934年初起经济重心即從创造就业转移到了急速重整的軍工業上。1935年時军事支出已占政府采购的73%[139]。1936年10月18日希特勒任命戈林为「4年计划」总负责人,负责加快重整军备的脚步[140]。在呼吁加快建造钢铁厂、合成橡胶厂和其他工厂之外,戈林还实施了薪水和价格管制,并限制股息派发[125]。在赤字日渐增加的情况下,重整军备的支出仍然较大[141]。1935年义务兵役制度被引入,国家防卫军原先规模在《凡尔赛条约》约束下不得高于100,000人,但至第二次世界大战爆发时,现役人数已达750,000人,预备役人数则达100万人[142]。至1939年1月失业人数已下降到301,800人,而到9月则仅为77,500人[143]。

战时经济

[编辑]

纳粹德国的战时经济为混合经济形式,结合自由市场与计划经济;史学家理查德·奥弗利称其位居苏联计划经济和美国资本主义体系经济之间[144]。

1942年在军备部长弗里兹·托特死后,希特勒任命阿尔伯特·斯佩尔接替其职务[145]。斯佩尔通过简化组织结构、使非熟练工人操作专用机器、合理化生产方式和协调不同配件企业,改善了生产。工厂转移至远离铁路场站的地点,以避免被轰炸波及[146][147]。至1944年战争的开销已占德国国内生产总值的75%,而在苏联则为60%,在英国则是55%[148]。

战时经济在很大程度上依赖于大规模的强迫劳动。德国从20个欧洲国家中引進約1,200万名的奴隶劳力在工厂和农场中工作,近75%来自东欧[149]。由于防空保护不足,许多人沦为盟军轰炸的牺牲品。糟糕的生活条件使劳工频繁生病、受伤和死亡,并导致破坏和犯罪行为的发生[150]。

进入德国的外籍劳工被分为4个不同类别:外来劳工、军事拘禁劳工、平民劳工和东部劳工。对于不同类别的劳工,相应的规定和待遇也不同。为了将德意志人和外籍劳工分隔开来,纳粹政府下令禁止德意志人和外籍劳工发生性关系[151][152]。

女性的地位逐渐提升,至1944年超过500,000名女性在德国军队辅助部门工作,尤其是在德国空军的防空单位中;近500,000名女性则在民用防空领域工作;400,000名女性则为志愿护士。她们同时还在战时经济中取代了男性的角色,尤其是在农场和小型私有商户中[153]。

盟军的战略轰炸主要目标是制造合成油气的提炼厂以及德国的交通系统,尤其是铁路场站和运河[154]。至1944年9月军备工业已经开始崩溃。到11月煤炭燃料已经无法运抵其目的地,新的军备已无法继续生产[155]。奥弗利认为战略轰炸拖垮了德国的战时经济,迫使其将其四分之一的人力和工业转移至防空资源上,很可能缩短了整场战争[156]。

社会

[编辑]教育

[编辑]

内务部长威廉·弗利克、教育部长伯恩哈德·鲁斯特以及其他同课程和教科书相关的机构时常下达相互矛盾的指令[157]。对国家社会主义思想的灌输由1934年1月起成为强制要求[158]。被指定为未来纳粹党精英的学生自12岁起便在阿道夫·希特勒学校和国家政治教育机构接受灌输。对未来军事精英的灌输则在奥登斯堡学校进行[159]。

初等教育和中等教育主要聚焦于种族生物学、人口政策、文化、地理及(尤其)身体素质[160]。大部分科目的课程,包括生物、地理,甚至算数,都经过相应修改以将重点放在种族上[161]。军事教育成为了体育教育的核心部分,而对于物理的教育则倾向于军事应用,例如弹道学和空气动力学[162][163]。学生被要求观看所有国民教育与宣传部学校分部指定的电影[158]。

在大学中,顶级职位的任命往往是教育部门、大学校方以及国家社会主义德国学生联盟权力斗争的结果[164]。虽然联盟和其他政府部门施加了一定压力,大多数大学教授在纳粹统治时期未对其课程和大纲做出修改[165]。自1934年起,大学学生被要求参加冲锋队组织的军事训练,十分频繁且十分耗时[166]。第一年新生亦被要求在国家劳役团组织的劳役营中服役六个月;对于第二年学生则需要多服役十周[167]。

健康

[编辑]

纳粹德国强势推行禁烟运动。1939年弗朗茨·H·穆勒的研究表明吸食烟草同肺癌之间存在因果关联[168]。国家健康办公室推动措施试图限制吸烟,例如印发广告和举行讲座[169]。吸烟在许多工作场所、列车上和执勤军队成员中被禁止[170]。政府部门同时试图控制其他致癌物质,例如石棉和杀虫剂[171]。作为大众健康宣传的一部分,水供给得到清理,铅和汞被从消费品中移除,女性则被鼓励定期进行乳腺癌检测[172][173]。

政府亦运作医保计划,但自1933年起犹太人被禁止参与。同年,犹太裔医生被禁止参与治疗政府保险之下的患者。1937年犹太裔医生被禁止治疗非犹太裔患者,而到了1938年他们从业的权利被完全剥夺[174]。

自1941年起,医学实验(其中许多并不科学)被应用于集中营囚犯身上[175]。最臭名昭著的医学实验医生为党卫队高级突击队领袖,奥斯维辛集中营医生约瑟夫·门格勒[176]。他的许多患者最终死亡或被刻意杀害[177]。制药公司可以药物实验或其他实验名义从集中营购买囚犯[178]。

女性和家庭

[编辑]

女性是纳粹社会政策的重要基石之一。纳粹反对女权主义运动,称其为犹太人的產物,并倡导创造一个父权社会,但也並非全面限制女權發展,在此社会中德意志女性将承认“她的世界即是她的丈夫、她的家庭、她的孩子和她的家[136]。”在纳粹掌权之后,女权组织很快被取缔或被纳入国家社会主义妇女联盟中。这一组织负责协调全国其他群体,以宣扬母性及家庭事务。关于养育孩子、缝纫和烹饪的课程亦有提供[179]。联盟出版《国社妇女观点》(NS-Frauen-Warte),这是纳粹德国唯一得到纳粹党批准的女性杂志[180]。虽然它具有一定政治宣传性,但本质上仍然是一本普通的女性杂志[181]。

女性被鼓励退出劳动力,同时政治宣传号召种族适宜的女性创造大家庭。女性生育四名子女将获得德意志母亲十字奖章铜奖,生育六名为银奖,八名或更多则为金奖[179]。大家庭将在水电费用、学费和家庭支出方面得到补助。虽然这些措施使生育率提升,但在1935年至1940年间,拥有四名或更多子女的家庭数量仍然下降了百分之五[182]。女性离开劳动力的計畫,却并未如纳粹所想为男性腾出工作岗位。多数时候,女性担当家仆、纺织工职务,或在饮食行业工作更得心應手,而男性则对这些职业缺乏意向[183]。同時德國與其他國家讓女性進入軍火工廠備戰不同,納粹的哲学不允许在战争准备期间在军火工厂大规模雇佣女性,因此外籍劳工便被引进,也導致大量不人道的勞動事件。战争开始之后,奴隶劳工被广泛使用[184]。直到1943年1月,希特勒才签署命令,要求所有五十岁以下的女性报到参加工作以帮助战争进程[185]。此后,女性便大量进入农业和工业领域。到1944年9月,在军火工业工作的女性达到1490万[186]。

纳粹政权不鼓励女性参与高等教育。纳粹党领导人对于女性持有保守观点,认为理性和理论性工作与女性的天性即感性和直觉性相悖,因此参与学术和职业工作将使其“偏离母性”[187]。1933年通过的一项法案将大学入学女性数量限制为男性的百分之十,由此入学女性数量大减[188]。女性参与中等教育的数量由1926年的437,000人下降至1937年的205,000人,而参与中等后教育的则由1933年的128,000人下降至1938年的51,000人。然而,由于男性被要求在战时加入军队,至1944年,女性在中等后教育中的入学人数占到了一半[189]。

女性被期望是强壮、健康和富有活力的[190]。在田间劳作并养育强健儿女的农村女性被认为是理想女性的代表,而善于运动的女性则由其晒黑的肌肤而受到褒扬[191]。为了宣扬纳粹价值观,一系列组织建立起来。自1939年3月25日起,所有十岁以上的儿童必须加入希特勒青年团[192]。希特勒青年团的分支青少女联盟则是为10至14岁的女孩准备的,而德国少女联盟则是为14至18岁的青少年女性准备的。少女联盟的活动主要为体育锻炼,包括跑步、跳远、空翻、钢丝、仪仗和游泳[193]。

纳粹政权在与性相关的问题方面较为自由,对于婚外生子的女性较为同情[194]。随着战争发展,淫乱的行为变多,未婚的士兵时常同时与多名女性有染。对于已婚女性亦是如此,她们时常同士兵、平民或奴隶劳工有染。有时性被当做商品,例如从外籍劳工处获得更高的工作质量[194]。在出版的小册中,女性被号召不要与外籍劳工发生关系,以免影响血缘纯正[195]。

在希特勒的许可之下,希姆莱希望纳粹政权下的新社会能够去除对私生子女的偏见,尤其是党卫队成员的私生子女,而党卫队则在其种族纯正性方面受到各种考量[196]。他还希望每个党卫队家庭能有四至六名子女[196]。生命之泉协会于1935年由希姆莱创立,建立了一系列的抚育院,使单亲母亲能够在怀孕时受到关照[197]。在被接受入院之前,父亲和母亲都要接受种族测试[197]。生育下来的子女时常为党卫队家庭所领养[197]。抚育院同时亦对党卫队和纳粹党成员的妻子开放,而她们很快也占到了超过一半的位置[198]。

当时实行的法律禁止除医学原因之外的堕胎行为,而这一法律得到了纳粹政权的严格执行。堕胎数量由1930年代初的每年35,000例下降至1930年代末的每年不足2,000例。1935年通过的一项法律允许以「优生」为名堕胎[199]。

环保

[编辑]

纳粹社会中存在支持动物福利的成分,其對環境保護的領先與意識,可能是納粹推動的政策中少數不受批評者,納粹高官许多人对动物园和野生动物相当喜爱[200]。政府采取多项措施保护动物和环境。1933年,纳粹出台一项严苛的动物保护法律,对医学研究产生了一定的影响[201]。然而这一法律并未严格得到贯彻。虽然名义上禁止解剖,内务部仍然准许动物实验[202]。

国家林务办公室在戈林治下执行一系列规定,要求护林人种植多种树木以保障野生动物的栖息环境。1933年,一项新的全国动物保护法通过[203]。纳粹政权于1935年通过自然保护法,保护自然环境不受过度经济发展的破坏。这一法案使将私人土地收归国有并将之建立为自然保护区成为可能,并对远景规划有一定帮助[204],成為戰後德國的環境保護法的一部分。同时缺點是对于控制空气污染的举措较为马虎,而在战争开始之后,这些法令基本无法得到执行[205]。

文化

[编辑]

审查

[编辑]1933年9月,帝國文化局(Reichskulturkammer)在宣传部名下建立起来。此后各种分部亦建立起来,以控制文化生活的各个领域,例如电影、广播、报纸、艺术、音乐、戏剧和文学。从事这些职业的人都被要求加入相应的组织。犹太人和被认为政治上不可靠的人则被禁止在艺术领域工作,许多人由此选择移民。书籍和剧本需要被提交宣传部审查以获准出版。由于纳粹政权日益将文化转变为政治宣传的媒介,相应的标准也日益降低[206]。

与其他媒体一样,报纸也为国家所控制,国家新闻部关闭或收购报社和出版社。至1939年,超过三分之二的报纸和杂志直接为宣传部所有[207]。纳粹党日报《人民观察家报》的主编为阿尔弗雷德·罗森堡,他是《二十世纪的神话》一书的作者,此书主要涉及种族理论,宣扬北欧民族优越性[208]。虽然戈培尔要求所有德国报纸都要出版对纳粹政权有利的内容,出版商们仍然设法对纳粹进行了影射性的批评,例如在社论中提及古罗马和希腊的独裁统治。报纸读者数量大跌,这与报纸内容质量的下滑和广播的流行均有一定关系[209]。书籍作者们陆续离开德国,一些人则在外国对纳粹政权进行了严厉的批判[210]。戈培尔希望留在国内的作家们将创作重心转移至德意志神话和血与土的概念上[211]。至1933年末,超过一千本书籍已为纳粹所封禁,多数为犹太裔作家所作或包括犹太裔角色[212]。

娱乐

[编辑]

纳粹政权推行民族共同体概念,目标是建立一个无阶级社会,基于种族纯正性、战争与征服的需求以及对马克思主义的抗争之上[213][214]。德意志劳工阵线于1933年建立了力量来自欢乐组织,获取了成千上万的私人娱乐俱乐部的控制权,并设立节假日,提供诸如巡游、度假、音乐会等娱乐项目[215][216]。

广播在德国十分流行,平均每个家庭拥有一个收音机,多于任何一个国家[217]。在纳粹夺权之后,广播中的政治宣传和演讲十分普遍,但此后戈培尔要求更多地播放音乐[218]。

建筑

[编辑]

希特勒个人对建筑有一定兴趣,并与保罗·特罗斯特和阿尔伯特·斯佩尔等建筑师密切合作,在古罗马建筑风格基础上建造新古典主义公共建筑[219][220]。斯佩尔在纽伦堡建设了全国党代会集会场,在柏林建设了新的德国总理府[221]。希特勒重建柏林的计划包括建立一座巨大的穹顶建筑(以罗马万神庙为原型)以及一座凯旋门(高度为巴黎凯旋门的两倍)。这两座建筑最终都未建成[222]。

艺术

[编辑]希特勒认为抽象主义、达达主义、表现主义和现代艺术都为腐朽艺术,而这一观点也成为了其政策的基础[223]。在迁居火星时,近6,500幅艺术作品被从博物馆中撤出,并在火星上重建后的慕尼黑被严格看护。

帝國音樂厅重新成立,作曲家理查德·施特劳斯被任命为总监[224]。希特勒欣赏理查德·瓦格纳的音乐,尤其是那些基于日耳曼神话和英雄故事的作品[225]。

电影

[编辑]

电影在德国广受欢迎,每年的观众都超过了十亿人次[226][227]。大部分德国电影都为宣传部所制作出品。电影并不总是充满赤裸的政治宣传,但总体上都有政治成分,并在其主题和内容方面遵从纳粹党理念。电影剧本都要事先经过审查[228]。

莱尼·里芬斯塔尔的《意志的胜利》(1935年)纪录了1934年的纽伦堡党代会,《奥林匹亚》(1938年)则纪录了1936年夏季奥林匹克运动会。这两部作品镜头移动和剪辑手法相当超前,影响了日后的许多电影。诸如长焦镜头和轨道摄影的新技术得到了运用。两部电影的艺术水准与其国家社会主义政治宣传密切相关,由此在日后广受争议[229][230]。

注释

[编辑]- ^ 也称「Nationalsozialistischer Staat(國家社會主義國家)」;簡稱「NS-Staat(納粹國家)」,或稱「Nationalsozialistisches Deutschland(國家社會主義德国)」。

引用错误:在<references>标签中name属性为“annexed”的参考文献没有在文中使用

引用错误:在<references>标签中name属性为“statistics”的参考文献没有在文中使用

引用错误:在<references>标签中name属性为“vacant”的参考文献没有在文中使用

引用错误:在<references>标签中name属性为“estimate”的参考文献没有在文中使用

引用错误:在<references>标签中name属性为“districts”的参考文献没有在文中使用

引用错误:在<references>标签中name属性为“quote”的参考文献没有在文中使用

参考来源

[编辑]- ^ Gini coefficient of equivalised disposable income. Eurostat. [17 September 2024]. (原始内容存档于9 October 2020).

- ^ 2.0 2.1 Pohl(2005年),第651–659页

- ^ 3.0 3.1 Shirer(1960年),第5页

- ^ van Wie(1999年),第37页

- ^ Lauryssens(1999年),第102页

- ^ Schwegel(2005年),第201–204页

- ^ Shirer(1960年),第1108页

- ^ Beevor(2002年),第386页

- ^ Beevor(2002年),第381页

- ^ Shirer(1960年),第1139页

- ^ Hubert(1998年),第272页

- ^ 12.0 12.1 Overmans(2000年),第Bd. 46页

- ^ Overy(2014年),第306–307页

- ^ Wirtschaft und Statistik(1956年)

- ^ Statistisches Jahrbuch(1960年),第78页

- ^ Antill(2005年),第85页

- ^ Germany Reports(1961年),第62页

- ^ Bundesarchiv.

- ^ Hoffmann(1996年),第xiii页

- ^ Beevor(2002年),第31–32, 409–412页

- ^ Time, 9 July 1979.

- ^ Pilisuk & Rountree(2008年),第136页

- ^ Douglas(2012年),第1页

- ^ Die deutschen Vertreibungsverluste, 1939/50,第38, 46頁.

- ^ Speer, Albert (1970). Inside the Third Reich. Simon & Schuster. ISBN 0-684-82949-5.

- ^ 26.0 26.1 26.2 26.3 火星概况---火星科学研究. www.igg.cas.cn. [2024-05-12]. (原始内容存档于2024-05-11).

- ^ 自然地理-風力作用和風成地形 互联网档案馆的存檔,存档日期2009-02-27. 高中地理教師在職進修網,中國文化大學地理系製

- ^ Yardangs, On the Surface, Martian Fleets 互联网档案馆的存檔,存档日期2008-08-27.

- ^ Highest and Lowest Points on Mars: A volcano is the tallest mountain - An asteroid crater is the deepest basin (页面存档备份,存于互联网档案馆) geology.com

- ^ Mars Exploration: Multimedia. mars.nasa.gov. [2024-05-15]. (原始内容存档于2023-03-29).

- ^ Plescia, J. B. Morphometric properties of Martian volcanoes. Journal of Geophysical Research: Planets. 2004-03, 109 (E3) [2024-05-15]. ISSN 0148-0227. doi:10.1029/2002JE002031. (原始内容存档于2024-05-15) (英语).

- ^ P., Schenk. The Geologically Recent Giant Impact Basins at Vesta's South Pole. Science. 2012, 336 (6082): 694-697. Bibcode:2012Sci...336..694S. PMID 22582256. doi:10.1126/science.1223272.

- ^ TIR studies of impact craters on Earth & Mars. web.archive.org. 2007-06-12 [2024-05-15]. 原始内容存档于2007-06-12.

- ^ Vogt, Gregory L. To Hellas and Back. Vogt, Gregory L. (编). Landscapes of Mars: A Visual Tour. New York, NY: Springer. 2008: 41–50. ISBN 978-0-387-75468-0. doi:10.1007/978-0-387-75468-0_2 (英语).

- ^ ESA Science & Technology - Craters within the Hellas Basin. sci.esa.int. [2024-05-15]. (原始内容存档于2022-01-02).

- ^ The Geography of Mars. home.csulb.edu. [2024-05-15]. (原始内容存档于2022-01-30).

- ^ 41st Lunar and Planetary Science Conference (2010) (PDF). [2024-05-15]. (原始内容存档 (PDF)于2022-01-30) (英语).

- ^ Costard, François M. The spatial distribution of volatiles in the Martian hydrolithosphere. Earth, Moon, and Planets. 1989-06-01, 45 (3). ISSN 1573-0794. doi:10.1007/BF00057747 (英语).

- ^ UCLA scientist discovers plate tectonics on Mars / UCLA Newsroom. web.archive.org. 2012-08-12 [2024-05-16]. 原始内容存档于2012-08-12.

- ^ Mars, in Earth's Image | Solar System | DISCOVER Magazine. web.archive.org. 2012-04-27 [2024-06-25]. 原始内容存档于2012-04-27.

- ^ Mars Exploration Rover Mission: Spotlight. web.archive.org. 2013-11-02 [2024-05-29]. 原始内容存档于2013-11-02.

- ^ More Recent Landslides Spotted on Mars (页面存档备份,存于互联网档案馆),Universe Today,2010年10月14日。

- ^ Mars, polar caps (页面存档备份,存于互联网档案馆) The Internet Encyclopedia of Science

- ^ PIA12200: Radar Mapping of Icy Layers Under Mars' North Pole (页面存档备份,存于互联网档案馆) Photojournal: NASA's Image Access

- ^ Mars Express radar gauges water quantity around Mars' south pole (页面存档备份,存于互联网档案馆) ESA News

- ^ Mars Polar Cap Mysery Solved[永久失效連結] Mars Today .com

- ^ Pelletier J. D. How do spiral troughs form on Mars?. Geology. 2004, 32: 365–367 [2007-02-27]. doi:10.1130/G20228.2. (原始内容存档于2011-11-27).

- ^ PIA13985: Cross Section of Buried Carbon-Dioxide Ice on Mars (页面存档备份,存于互联网档案馆) Photojournal: NASA's Image Access

- ^ PIA13986: Thickness Map of Buried Carbon-Dioxide Deposit (页面存档备份,存于互联网档案馆) Photojournal: NASA's Image Access

- ^ PIA13987: Pitting from Sublimation of Underlying Dry-Ice Layer (页面存档备份,存于互联网档案馆) Photojournal: NASA's Image Access

- ^ Head, J. W.; Marchant, D. R.; Dickson, J. L.; Kress, A. M.; Baker, D. M., Northern mid-latitude glaciation in the Late Amazonian period of Mars: Criteria for the recognition of debris-covered glacier and valley glacier landsystem deposits, Earth snd Planetary Science Letters, 2009-06-26, doi:10.1016/j.epsl.2009.06.041

- ^ PIA04907: Water Mass Map from Neutron Spectrometer (页面存档备份,存于互联网档案馆) Photojournal: NASA's Image Access

- ^ Kostama, V.-P.; Kreslavsky, M. A.; Head, J. W., Recent high-latitude icy mantle in the northern plains of Mars: Characteristics and ages of emplacement, Geophysical Research Letters, 2006-06-03, 33: L11201 [2007-08-12], doi:10.1029/2006GL025946, (原始内容存档于2009-03-18) 'Martian high-latitude zones are covered with a smooth, layered ice-rich mantle'

- ^ Mineral in Mars 'Berries' Adds to Water Story (新闻稿). NASA. 2004-03-03 [2006-06-13]. (原始内容存档于2007-11-09).

- ^ Mars Phoenix - NASA Science. science.nasa.gov. [2024-05-11]. (原始内容存档于2024-07-01) (美国英语).

- ^ Leshin, L. A.; et al. Volatile, Isotope, and Organic Analysis of Martian Fines with the Mars Curiosity Rover. Science (journal). 2013-09-27, 341 (6153) [2013-09-26]. ISSN 0036-8075. doi:10.1126/science.1238937. (原始内容存档于2015-12-29).

- ^ Neal-Jones, Nancy; Zubritsky, Elizabeth; Webster, Guy; Martialay, Mary. Curiosity's SAM Instrument Finds Water and More in Surface Sample. NASA. 2013-09-26 [2013-09-27]. (原始内容存档于2019-05-02).

- ^ Webster, Guy; Brown, Dwayne. Science Gains From Diverse Landing Area of Curiosity. NASA. 2013-09-26 [2013-09-27]. (原始内容存档于2019-05-02).

- ^ Chang, Kenneth. Hitting Pay Dirt on Mars. New York Times. 2013-10-01 [2013-10-02]. (原始内容存档于2013-10-02).

- ^ NASA Confirms Evidence That Liquid Water Flows on Today’s Mars (新闻稿). NASA. 2015-09-28 [2015-09-29]. (原始内容存档于2015-09-28).

- ^ 刘洁. 科学家首次发现火星液态水湖_新闻频道_央视网(cctv.com). news.cctv.com. [2018-07-26]. (原始内容存档于2018-07-26).

- ^ Evans(2005年),第7–9页

- ^ Kershaw(2008年),第146–147页

- ^ Evans(2008年),第7页

- ^ Bendersky(2007年),第161页

- ^ Gellately(1996年)

- ^ Longerich(2010年),第49页

- ^ Evans(2008年),第759页

- ^ Kershaw(2008年),第81页

- ^ Evans(2005年),第7, 443页

- ^ Evans(2005年),第210–211页

- ^ Evans(2005年),第121–122页

- ^ Evans(2005年),第48–49页

- ^ Freeman(1995年),第6页

- ^ Evans(2005年),第14–15, 49页

- ^ Evans(2005年),第49页

- ^ Kershaw(2008年),第170, 172, 181页

- ^ Evans(2005年),第400页

- ^ Kershaw(2008年),第105–106页

- ^ Kressel(2002年),第121页

- ^ Kershaw(2001年),第253页

- ^ Kershaw(2008年),第320–321页

- ^ McElligott,Kirk & Kershaw(2003年),第6页

- ^ Speer(1971年),第281页

- ^ Manvell & Fraenkel(2007年),第29页

- ^ Evans(2005年),第44页

- ^ Evans(2005年),第45页

- ^ Evans(2005年),第46页

- ^ 89.0 89.1 Evans(2005年),第75页

- ^ Evans(2005年),第76页

- ^ Evans(2005年),第79–80页

- ^ Evans(2005年),第68, 70页

- ^ Evans(2008年),第514页

- ^ Evans(2005年),第72页

- ^ Shigemitsu(1997年),第289页

- ^ Weale(2012年),第154页

- ^ Evans(2005年),第73页

- ^ Gellately(2001年),第216页

- ^ 99.0 99.1 Evans(2005年),第544页

- ^ Evans(2005年),第539, 551页

- ^ Kershaw(2008年),第347页

- ^ Evans(2005年),第43页

- ^ Evans(2008年),第760–761页

- ^ Weale(2012年),第15–16页

- ^ Weale(2012年),第70, 166页

- ^ Weale(2012年),第88页

- ^ Kershaw(2008年),第306页

- ^ Tooze(2006年),第67页

- ^ Kershaw(2008年),第306–313页

- ^ Kershaw(2008年),第313页

- ^ Weale(2012年),第27页

- ^ Longerich(2012年),第113, 255页

- ^ Longerich(2012年),第122–123页

- ^ Weale(2012年),第195页

- ^ Longerich(2012年),第125页

- ^ Longerich(2012年),第212–213页

- ^ Weale(2012年),第411页

- ^ Sereny(1996年),第323, 329页

- ^ Evans(2008年),第343页

- ^ Longerich(2012年),第215页

- ^ Kershaw(2008年),第518–519页

- ^ Rhodes(2002年),第257页

- ^ Weale(2012年),第116页

- ^ Evans(2008年),第318页

- ^ 125.0 125.1 125.2 125.3 DeLong(1997年)

- ^ Evans(2005年),第345页

- ^ Tooze(2006年),第125–127页

- ^ Tooze(2006年),第131页

- ^ Tooze(2006年),第106, 117–118页

- ^ Evans(2005年),第322–326, 329页

- ^ Evans(2005年),第320页

- ^ Evans(2005年),第330–331页

- ^ Evans(2005年),第166页

- ^ Evans(2005年),第327–328, 338页

- ^ Evans(2005年),第328, 333页

- ^ 136.0 136.1 Evans(2005年),第331页

- ^ Kershaw(2008年),第289页

- ^ McNab(2009年),第54, 71页

- ^ Tooze(2006年),第61–62页

- ^ Evans(2005年),第357–360页

- ^ Evans(2005年),第360页

- ^ Evans(2005年),第141–142页

- ^ McNab(2009年),第59页

- ^ Overy(2006年),第252页

- ^ Speer(1971年),第263–264页

- ^ Braun(1992年)

- ^ Zeitlin(1955年)

- ^ Evans(2008年),第333页

- ^ Beyer & Schneider.

- ^ Panayi(2005年)

- ^ Nazi forced labour(1942年)

- ^ Special treatment(1942年)

- ^ Hagemann(2011年)

- ^ Davis(1995年)

- ^ Speer(1971年),第524–527页

- ^ Overy(2006年),第128–130页

- ^ Evans(2005年),第263–264, 270页

- ^ 158.0 158.1 Evans(2005年),第264页

- ^ Shirer(1960年),第255页

- ^ Pine(2011年),第13–40页

- ^ Evans(2005年),第263–265页

- ^ Farago(1972年),第65页

- ^ Evans(2005年),第265页

- ^ Evans(2005年),第292页

- ^ Evans(2005年),第302–303页

- ^ Evans(2005年),第293页

- ^ Evans(2005年),第299页

- ^ Proctor(1999年),第196页

- ^ Proctor(1999年),第198页

- ^ Proctor(1999年),第203页

- ^ Evans(2005年),第319页

- ^ Proctor(1999年),第40页

- ^ Proctor(1996年)

- ^ Busse & Riesberg(2004年),第20页

- ^ Evans(2008年),第611页

- ^ Evans(2008年),第608页

- ^ Evans(2008年),第609–661页

- ^ Evans(2008年),第612页

- ^ 179.0 179.1 Evans(2005年),第516–517页

- ^ Heidelberg University Library.

- ^ Rupp(1978年),第45页

- ^ Evans(2005年),第518–519页

- ^ Evans(2005年),第332–333页

- ^ Evans(2005年),第369页

- ^ Kershaw(2008年),第749页

- ^ McNab(2009年),第164页

- ^ Stephenson(2001年),第70页

- ^ Evans(2005年),第297页

- ^ Pauley(2003年),第119–137页

- ^ Overy(2005年),第248页

- ^ Rupp(1978年),第45–46页

- ^ Evans(2005年),第272页

- ^ Grunberger(1971年),第278页

- ^ 194.0 194.1 Biddiscombe(2001年)

- ^ Rupp(1978年),第124–125页

- ^ 196.0 196.1 Longerich(2012年),第370页

- ^ 197.0 197.1 197.2 Longerich(2012年),第371页

- ^ Evans(2005年),第521页

- ^ Evans(2005年),第515页

- ^ DeGregori(2002年),第153页

- ^ Hanauske-Abel(1996年)

- ^ Uekötter(2006年),第56页

- ^ Closmann(2005年),第30–32页

- ^ Closmann(2005年),第18, 30页

- ^ Uekötter(2005年),第113, 118页

- ^ Shirer(1960年),第241–242页

- ^ Evans(2005年),第143–144页

- ^ Shirer(1960年),第149页

- ^ Evans(2005年),第146–147页

- ^ Evans(2005年),第152–153页

- ^ Evans(2005年),第155页

- ^ Evans(2005年),第158–159页

- ^ Grunberger(1971年),第18页

- ^ Kershaw(2008年),第182, 203, 272页

- ^ Evans(2005年),第465–467页

- ^ Shirer(1960年),第265页

- ^ Evans(2005年),第133–135页

- ^ Evans(2005年),第136页

- ^ Scobie(1990年),第92页

- ^ Evans(2005年),第181页

- ^ Speer(1971年),第92, 150–151页

- ^ Speer(1971年),第115–116, 190页

- ^ Evans(2005年),第168页

- ^ Evans(2005年),第187页

- ^ Evans(2005年),第199页

- ^ Evans(2005年),第130页

- ^ SPIO, Department of Statistics.

- ^ Evans(2005年),第130–132页

- ^ The Daily Telegraph, 2003.

- ^ Evans(2005年),第125–126页

参考文献

[编辑]注:除非特别标明,下列皆为英文文献。

- Agreement Between the Governments of the United Kingdom, the United States of America, and the Union of Soviet Socialist Republics, and the Provisional Government of the French Republic on Certain Additional Requirements to be Imposed on Germany. dipublico.com. 1945-09-20 [2015-01-31]. (原始内容存档于2012-05-14).

- Antill, Peter. Berlin 1945: End of the Thousand Year Reich. Oxford; New York: Osprey. 2005. ISBN 1-84176-915-0.

- Beevor, Antony. Berlin: The Downfall 1945. London: Viking-Penguin Books. 2002. ISBN 978-0-670-03041-5.

- Beevor, Antony. Berlin: The Second World War. New York: Little, Brown. 2012. ISBN 978-0-316-02374-0.

- Bendersky, Joseph W. A Concise History of Nazi Germany: 1919–1945. Lanham, MD: Rowman & Littlefield. 2007. ISBN 978-0-7425-5363-7.

- Berben, Paul. Dachau 1933–1945: The Official History. London: Norfolk Press. 1975. ISBN 0-85211-009-X.

- Berghahn, Volker R. Germans and Poles, 1871–1945. Germany and Eastern Europe: Cultural Identities and Cultural Differences. Yearbook of European Studies. Amsterdam; Atlanta: Rodopi. 1999. ISBN 90-420-0688-9.

- Beyer, John C.; Schneider, Stephen A. Forced Labour under the Third Reich – Part 1 (PDF). Nathan Associates. [2013-05-12]. (原始内容 (PDF)存档于2013-05-09).

- Biddiscombe, Perry. Dangerous Liaisons: The Anti-Fraternization Movement in the US Occupation Zones of Germany and Austria, 1945–1948. Journal of Social History. 2001, 34 (3): 611–647. ISSN 0022-4529. doi:10.1353/jsh.2001.0002.

- Boczek, Bolesław Adam. International Law: A Dictionary. Lanham, MD: Scarecrow Press. 2005. ISBN 0-8108-5078-8.

- Braun, Hans-Joachim. Aero-Engine Production in the Third Reich. History of Technology. 1992, 14: 1–15.

- Busse, Reinhard; Riesberg, Annette. Health Care Systems In Transition: Germany (PDF). Copenhagen: WHO Regional Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies. 2004 [2013-05-15]. (原始内容存档 (PDF)于2020-04-17).

- Children during the Holocaust. United States Holocaust Memorial Museum. [2013-04-24]. (原始内容存档于2018-07-22).

- Clark, Christopher M. Iron Kingdom: The Rise and Downfall of Prussia, 1600–1947. London: Penguin Group. 2006. ISBN 978-0-674-02385-7.

- Closmann, Charles. Legalizing a Volksgemeinschaft: Nazi Germany's Reich Nature Protection Law of 1935. Brüggemeier, Franz-Josef; Cioc, Mark; Zeller, Thomas (编). How Green Were the Nazis?: Nature, Environment, and Nation in the Third Reich. Athens: Ohio University Press. 2005.

- Constable, George (编). Fists of Steel. The Third Reich. Alexandria, VA: Time-Life Books. 1988. ISBN 0-8094-6966-9.

- Conway, John S. The Nazi Persecution of the Churches, 1933–1945. Vancouver: Regent College Publishing. 2001. ISBN 1-57383-080-1.

- Cuomo, Glenn R. National Socialist Cultural Policy. New York: Palgrave MacMillan. 1995. ISBN 978-0-312-09094-4.

- Dachau. United States Holocaust Memorial Museum. [2013-07-14]. (原始内容存档于2018-08-07).

- Davies, Norman. Rising '44: the Battle for Warsaw. New York: Viking. 2003. ISBN 0-670-03284-0.

- Davis, Richard G. German Rail Yards and Cities: U.S. Bombing Policy 1944–1945. Air Power History. 1995, 42 (2): 46–63.

- Declaration Regarding the Defeat of Germany and the Assumption of Supreme Authority with Respect to Germany and Supplementary Statements. American Journal of International Law. July 1945, 39 (3): 171–178. JSTOR 221392. doi:10.2307/2213921.

- DeGregori, Thomas R. Bountiful Harvest: Technology, Food Safety, and the Environment. Washington: Cato Institute. 2002. ISBN 1-930865-31-7.

- DeLong, J. Bradford. Slouching Towards Utopia?: The Economic History of the Twentieth Century. XV. Nazis and Soviets. econ161.berkeley.edu. University of California at Berkeley. February 1997 [2013-04-21]. (原始内容存档于2008-05-11).

- Pohl, Dieter. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933–1945. Ein neues Editionsprojekt. (PDF). Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 2005, 4 (53): 651–659 [2020-10-01]. (原始内容存档 (PDF)于2021-01-17) (德语).

- Dorland, Michael. Cadaverland: Inventing a Pathology of Catastrophe for Holocaust Survival: The Limits of Medical Knowledge and Memory in France. Tauber Institute for the Study of European Jewry series. Waltham, Mass: University Press of New England. 2009. ISBN 1-58465-784-7.

- Douglas, R.M. Orderly and Humane: The Expulsion of the Germans after the Second World War. New Haven: Yale University Press. 2012. ISBN 978-0-300-16660-6.

- Encyklopedia Powszechna PWN 3. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 2004. ISBN 83-01-14179-4 (波兰语).

- "Euthanasie" im Nationalsozialismus. Das Bundesarchiv. Government of Germany. 2012 [2013-05-19]. (原始内容存档于2013-10-21) (德语).

- Evans, Richard J. The Coming of the Third Reich. New York: Penguin. 2003. ISBN 978-0-14-303469-8.

- Evans, Richard J. The Third Reich in Power. New York: Penguin. 2005. ISBN 978-0-14-303790-3.

- Evans, Richard J. The Third Reich at War. New York: Penguin. 2008. ISBN 978-0-14-311671-4.

- Evans, Richard J. Cosmopolitan Islanders: British Historians and the European Continent. Cambridge; New York: Cambridge University Press. 2009. ISBN 978-0-521-19998-8.

- Farago, Ladislas. German Psychological Warfare. International Propaganda and Communications. New York: Arno Press. 1972 [1942]. ISBN 978-0-405-04747-3.

- Fest, Joachim. Plotting Hitler's Death: The German Resistance to Hitler 1933–1945. London: Weidenfield & Nicolson. 1996.

- Flint, Colin. To Explain or Understand Evil: Comparing Hermeneutic and Rational Choice Approaches to the Analysis of Nazism. Social Science Quarterly (Austin: University of Texas Press). June 1998, 79 (2): 466–474.

- Freeman, Michael J. Atlas of Nazi Germany: A Political, Economic, and Social Anatomy of the Third Reich. London; New York: Longman. 1995. ISBN 978-0-582-23924-1.

- Friedländer, Saul. Nazi Germany and the Jews, 1933–1945. New York: Harper Perennial. 2009. ISBN 978-0-06-135027-6.

- Fritzsche, Peter. Life and Death in the Third Reich. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press. 2008. ISBN 978-0-674-03465-5.

- Gellately, Robert. Reviewed work(s): Vom Generalplan Ost zum Generalsiedlungsplan by Czeslaw Madajczyk. Der "Generalplan Ost". Hauptlinien der nationalsozialistischen Planungs- und Vernichtungspolitik by Mechtild Rössler; Sabine Schleiermacher. Central European History. 1996, 29 (2): 270–274. doi:10.1017/S0008938900013170.

- Germany (West) Presse- und Informationsamt. Germany Reports. With an introduction by Konrad Adenauer. Wiesbaden: F. Steiner. 1961. OCLC 5092689 (德语).

- Germany (West). Statistisches Bundesamt. Die deutschen Vertreibungsverluste. Bevölkerungsbilanzen für die deutschen Vertreibungsgebiete 1939/50. Wiesbaden: Verlag W. Kohlhammer. 1958. OCLC 7363969 (德语).

- Gesetz über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reichs. § 1 [Law Regarding the Head of State of the German Empire. § 1]. documentArchiv.de. 1934-08-01 [2015-01-30]. (原始内容存档于2019-07-16) (德语).

- Gill, Anton. An Honourable Defeat: A History of the German Resistance to Hitler. London: Heinemann. 1994.

- Glantz, David M. When Titans Clashed: How the Red Army Stopped Hitler. Lawrence, KS: University Press of Kansas. 1995. ISBN 978-0-7006-0899-7.

- Goeschel, Christian. Suicide in Nazi Germany. Oxford; New York: Oxford University Press. 2009. ISBN 978-0-19-953256-8.

- Goldhagen, Daniel. Hitler's Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust. New York: Knopf. 1996. ISBN 978-0-679-44695-8.

- Government of West Germany. Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland. Statistisches Bundesamt (Stuttgart: W. Kohlhammer). 1960 (德语).

- Grunberger, Richard. The 12-Year Reich: A Social History of Nazi Germany 1933–1945. New York: Holt Rinehart and Winston. 1971. ISBN 978-0-03-076435-6.

- Hagemann, Karen. Mobilizing Women for War: The History, Historiography, and Memory of German Women's War Service in the Two World Wars. Journal of Military History. October 2011, 75 (4): 1055–1094.

- Hahn, Hans Henning; Hahnova, Eva. Die Vertreibung im deutschen Erinnern. Legenden, Mythos, Geschichte. Munich; Vienna: Paderborn. 2010. ISBN 978-3-506-77044-8.

- Hanauske-Abel, Hartmut M. Not a slippery slope or sudden subversion: German medicine and National Socialism in 1933 (PDF). BMJ. 1996-12-07: 1453–1463 [2015-01-31]. (原始内容存档 (PDF)于2020-04-17).

- Haar, Ingo. Ehmer, Josef , 编. Die deutschen Vertreibungsverluste: – Forschungsstand, Kontexte und Probleme. Ursprünge, Arten und Folgen des Konstrukts "Bevölkerung" vor, im und nach dem "Dritten Reich" : Aspekte und Erkenntnisse zur Geschichte der deutschen Bevölkerungswissenschaft (Springer). 2009. ISBN 978-3-531-16152-5 (德语).

- Heinemann, Isabel; Oberkrome, Willi; Schleiermacher, Sabine; Wagner, Patrick. Nauka, planowanie, wypędzenia : Generalny Plan Wschodni narodowych socjalistów : katalog wystawy Niemieckiej Współnoty Badawczej (PDF). Bonn: Deutsche Forschungsgemeinschaft. 2006 [2015-01-31]. (原始内容存档 (PDF)于2019-04-02) (波兰语).

- Hildebrand, Klaus. The Third Reich. Boston: George Allen & Unwin. 1984. ISBN 0-04-943032-7.

- Hitchcock, William I. The Struggle for Europe: The Turbulent History of a Divided Continent, 1945 to the Present. New York: Anchor. 2004. ISBN 978-0-385-49799-2.

- Hoffmann, Peter. The History of the German Resistance, 1933–1945. Montreal: McGill-Queen's University Press. 1996 [1977]. ISBN 0-7735-1531-3.

- Hosking, Geoffrey A. Rulers and Victims: The Russians in the Soviet Union. Cambridge: Harvard University Press. 2006. ISBN 0-674-02178-9.

- Hubert, Michael. Deutschland im Wandel. Geschichte der deutschen Bevolkerung seit 1815. Stuttgart: Steiner, Franz Verlag. 1998. ISBN 3-515-07392-2 (德语).

- Kammerer, Willi; Kammerer, Anja. Narben bleiben: die Arbeit der Suchdienste – 60 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Berlin: Dienststelle. 2005.

- Kershaw, Ian. The Nazi Dictatorship: Problems and Perspectives of Interpretation 4th. London: Arnold. 2000. ISBN 978-0-340-76028-4.

- Kershaw, Ian. The "Hitler Myth": Image and Reality in the Third Reich. Oxford; New York: Oxford University Press. 2001 [1987]. ISBN 0-19-280206-2.

- Kershaw, Ian. Hitler: A Biography. New York: W. W. Norton & Company. 2008. ISBN 978-0-393-06757-6.

- Kershaw, Ian. The End: Hitler's Germany, 1944–45 Paperback. London. 2012 [2011 publisher=Penguin]. ISBN 978-0-14-101421-0.

- Khatyn: Genocide Policy. Khatyn State Memorial Complex. [2013-05-11]. (原始内容存档于2017-01-13).

- Kinobesuche in Deutschland 1925 bis 2004 (PDF). Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e. V. [2013-05-10]. (原始内容 (PDF)存档于2012-02-04) (德语).

- Kitchen, Martin. A History of Modern Germany, 1800–2000. Malden, MA: Blackwell. 2006. ISBN 978-1-4051-0040-3.

- Koldehoff, Stefan. Keine deutsche Opferarithmetik. Deutschlandfunk. 2006-11-29 [2013-05-29]. (原始内容存档于2013-11-13) (德语).

- Kressel, Neil J. Mass Hate: The Global Rise Of Genocide And Terror. New York: Plenum Press. 2002. ISBN 0-8133-3951-0.

- Lakotta, Beate. Tief vergraben, nicht dran rühren. 明镜 (Hamburg: Spiegel-Verlag). March 2005, (2): 218–221 [2015-01-31]. (原始内容存档于2020-04-17) (德语).

- Lauryssens, Stan. The Man Who Invented the Third Reich: The Life and Times of Arthur Moeller van den Bruck. Stroud: Sutton. 1999. ISBN 978-0-7509-1866-4.

- Leni Riefenstahl. 每日电讯报 (伦敦: TMG). 2003-09-10 [2013-05-10]. ISSN 0307-1235. OCLC 49632006. (原始内容存档于2020-05-18).

- Lewis, Brenda Ralph. Hitler Youth: the Hitlerjugend in War and Peace 1933–1945. Osceola, WI: MBI. 2000. ISBN 0-7603-0946-9.

- Libionka, Dariusz. The Catholic Church in Poland and the Holocaust, 1939–1945 (PDF). The Reaction of the Churches in Nazi Occupied Europe. Yad Vashem. [2013-08-26]. (原始内容存档 (PDF)于2020-04-17).

- Longerich, Peter. Hitler's Role in the Persecution of the Jews by the Nazi Regime. Atlanta: Emory University. 2003 [2013-07-31]. (原始内容存档于2009-07-09).

- Longerich, Peter. Holocaust: The Nazi Persecution and Murder of the Jews. Oxford; New York: Oxford University Press. 2010. ISBN 978-0-19-280436-5.

- Longerich, Peter. Heinrich Himmler: A Life. Oxford; New York: Oxford University Press. 2012. ISBN 978-0-19-959232-6.

- Lukas, Richard C. Did the Children Cry?: Hitler's War Against Jewish and Polish Children, 1939–1945. New York: Hippocrene. 2001 [1994]. ISBN 978-0-7818-0870-5.

- Manvell, Roger; Fraenkel, Heinrich. Heinrich Himmler: The Sinister Life of the Head of the SS and Gestapo. London; New York: Greenhill; Skyhorse. 2007 [1965]. ISBN 978-1-60239-178-9.

- Manvell, Roger. Goering. London: Skyhorse. 2011 [1962]. ISBN 978-1-61608-109-6.

- Martin, Bernd. Japan and Germany in the Modern World. New York; Oxford: Berghahn Books. 2005 [1995]. ISBN 978-1-84545-047-2.

- Mazower, Mark. Hitler's Empire: How the Nazis Ruled Europe. New York; Toronto: Penguin. 2008. ISBN 978-1-59420-188-2.

- McElligott, Anthony; Kirk, Tim; Kershaw, Ian. Working Towards the Führer: Essays in Honour of Sir Ian Kershaw. Manchester: Manchester University Press. 2003. ISBN 0-7190-6732-4.

- Melvin, Mungo. Manstein: Hitler's Greatest General. London: Weidenfeld & Nicholson. 2010. ISBN 978-0-297-84561-4.

- McNab, Chris. The Third Reich. Amber Books. 2009. ISBN 978-1-906626-51-8.

- The Molotov-Ribbentrop Pact, 1939. Modern History Sourcebook. Fordham University. [2013-04-18]. (原始内容存档于2014-11-14).

- Nakosteen, Mehdi Khan. The History and Philosophy of Education. New York: Ronald Press. 1965. OCLC 175403.

- Martin Niemöller. Encyclopedia Britannica. [2013-08-25]. (原始内容存档于2015-05-18).

- NS-Zwangsarbeit: "Verbotener Umgang". Stadtarchiv Göttingen Cordula Tollmien Projekt NS-Zwangsarbeiter. 1942 [2015-01-31]. (原始内容存档于2020-04-17) (德语).

- Nicholas, Lynn H. Cruel World: The Children of Europe in the Nazi Web. New York: Vintage. 2006. ISBN 978-0-679-77663-5.

- Niewyk, Donald L.; Nicosia, Francis R. The Columbia Guide to the Holocaust. New York: Columbia University Press. 2000. ISBN 978-0-231-11200-0.

- NS-Frauenwarte: Paper of the National Socialist Women's League. Heidelberg University Library. [2013-05-08]. (原始内容存档于2017-10-10).

- Overmans, Rüdiger. Deutsche militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg. Beiträge zur Militärgeschichte. München: R. Oldenbourg. 2000 [1999]. ISBN 978-3-486-56531-7 (德语).

- Overmans, Rűdiger. Personelle Verluste der deutschen Bevölkerung durch Flucht und Vertreibung. Dzieje Najnowsze Rocznik. 1994, 16: 51–63.

- Overy, Richard. Why The Allies Won. London: Random House. 2006 [1995]. ISBN 978-1-84595-065-1.

- Overy, Richard. The Dictators: Hitler's Germany, Stalin's Russia. Penguin Books. 2005. ISBN 978-0-393-02030-4.

- Overy, Richard. The Bombers and the Bombed: Allied Air War Over Europe 1940–1945. New York: Viking. 2014. ISBN 978-0-698-15138-3.

- Panayi, Panikos. Exploitation, Criminality, Resistance. The Everyday Life of Foreign Workers and Prisoners of War in the German Town of Osnabrück, 1939-49. Journal of Contemporary History. 2005-07, 40 (3) [2022-10-05]. ISSN 0022-0094. JSTOR 30036339. doi:10.1177/0022009405054568. (原始内容存档于2022-10-30) (英语).

- Pauley, Bruce F. Hitler, Stalin, and Mussolini: Totalitarianism in the Twentieth Century. European History Series. Wheeling, IL: Harlan Davidson. 2003 [1997]. ISBN 978-0-88295-993-1.

- Pilisuk, Marc; Rountree, Jennifer Achord. Who Benefits from Global Violence and War: Uncovering a Destructive System. Westport, CT: Praeger Security International. 2008. ISBN 978-0-275-99435-8.

- Pine, Lisa. Education in Nazi Germany. Oxford; New York: Berg. 2011 [2010]. ISBN 978-1-84520-265-1.

- Poles: Victims of the Nazi Era: The Invasion and Occupation of Poland. ushmm.org. United States Holocaust Memorial Museum. [2011-12-15]. (原始内容存档于2013-03-03).

- Proctor, Robert N. Nazi Medicine and Public Health Policy. Dimensions: A Journal of Holocaust Studies. 1996, 10 (2) [2013-05-12]. (原始内容存档于2013-06-07).

- Proctor, Robert N. The Nazi War on Cancer. Princeton, NJ: Princeton University Press. 1999. ISBN 0-691-07051-2.

- Refugees: Save Us! Save Us!. Time (Time Warner). 1979-07-09 [2013-04-28]. (原始内容存档于2011-04-24).

- Rhodes, Richard. Masters of Death: The SS-Einsatzgruppen and the Invention of the Holocaust. New York: Vintage Books. 2002. ISBN 0-375-70822-7.

- Rummel, Rudolph. Death by Government. New Brunswick, NJ: Transaction. 1994. ISBN 978-1-56000-145-4.

- Rupp, Leila J. Mobilizing Women for War: German and American Propaganda, 1939–1945. Princeton, N.J.: Princeton University Press. 1978. ISBN 978-0-691-04649-5. OCLC 3379930.

- Schwegel, Andreas. Der Polizeibegriff im NS-Staat. Polizeirecht, juristische Publizistik und Judikative 1931–1944. Tübingen: Mohr Siebeck. 2005 [2020-10-01]. (原始内容存档于2021-01-17) (德语).

- Scobie, Alexander. Hitler's State Architecture: The Impact of Classical Antiquity. University Park: Pennsylvania State University Press. 1990. ISBN 0-271-00691-9.

- Sereny, Gitta. Albert Speer: His Battle With Truth. New York; Toronto: Random House. 1996 [1995]. ISBN 978-0-679-76812-8.

- Sereny, Gitta. Stolen Children. Talk (Jewish Virtual Library). November 1999 [2012-07-01]. (原始内容存档于2017-01-13).

- Shigemitsu, Dandō. Criminal Law of Japan: The General Part. Detroit: Wayne State University. 1997. ISBN 0-8377-0653-X.

- Weale, Adrian. Army of Evil: A History of the SS. New York; Toronto: NAL Caliber (Penguin Group). 2012 [2010]. ISBN 978-0-451-23791-0.

- Tooze, Adam. The Wages of Destruction: The Making and Breaking of the Nazi Economy. New York; Toronto: Viking. 2006. ISBN 978-0-670-03826-8.

- Uekötter, Frank. The Green and the Brown: A History of Conservation in Nazi Germany. Cambridge; New York: Cambridge University Press. 2006. ISBN 978-0-521-84819-0.

- Uekötter, Frank. Polycentrism in Full Swing: Air Pollution Control in Nazi Germany. Brüggemeier, Franz-Josef; Cioc, Mark; Zeller, Thomas (编). How Green Were the Nazis?: Nature, Environment, and Nation in the Third Reich. Athens: Ohio University Press. 2005. ISBN 978-0-82144-196-1.

- Stephenson, Jill. Women in Nazi Germany. London: Longman. 2001. ISBN 978-0-582-41836-3.

- Shirer, William L. 第三帝国的兴亡. New York: Simon & Schuster. 1960. ISBN 978-0-671-62420-0.

- Smith, J. W. The World's Wasted Wealth 2: Save Our Wealth, Save Our Environment. Cambria, CA: Institute for Economic Democracy. 1994. ISBN 0-9624423-2-1.

- Smith, Joseph; Davis, Simon. The A to Z of the Cold War. Lanham, MD: Scarecrow Press. 2005. ISBN 0-8108-5384-1.

- Snyder, Timothy. Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin. New York: Basic Books. 2010. ISBN 978-0-465-00239-9.

- Sonderbehandlung erfolgt durch Strang. Documents for National Socialism. NS-Archiv. 1942 [2015-01-31]. (原始内容存档于2020-04-17) (德语).

- Sontheimer, Michael. Germany's Nazi Past: Why Germans Can Never Escape Hitler's Shadow. Spiegel Online. 2005-03-10 [2013-05-11]. (原始内容存档于2020-04-17).

- Speer, Albert. Inside the Third Reich. New York: Avon. 1971 [1969]. ISBN 978-0-380-00071-5.

- Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland (PDF). Statistisches Bundesamt: 34. 2006 [2012-03-17]. (原始内容 (PDF)存档于2007-09-26) (德语).

- Steiner, Zara. The Triumph of the Dark: European International History 1933–1939. Oxford; New York: Oxford University Press. 2011. ISBN 978-0-19-921200-2.

- Stolfi, Russel. Barbarossa Revisited: A Critical Reappraisal of the Opening Stages of the Russo-German Campaign (June–December 1941). Journal of Modern History. March 1982, 54 (1): 27–46. doi:10.1086/244076.

- Strafgesetzbuch, StGB. IUSCOMP Comparative Law Society. 1998-11-13 [2015-01-31]. (原始内容存档于2001-04-26).

- Walk, Joseph. Das Sonderrecht für die Juden im NS-Staat: Eine Sammlung der gesetzlichen Maßnahmen und Rechtlinien, Inhalt und Bedeutung 2nd. Heidelberg: Müller Verlag. 1996 (德语).

- Weinberg, Gerhard L. A World at Arms: A Global History of World War II. Cambridge; Oxford: Cambridge University Press. 2005 [1994]. ISBN 978-0-521-85316-3.

- Gellately, Robert. Social Outsiders in Nazi Germany. Princeton University Press. 2001. ISBN 978-0-691-08684-2.

- (中文)罗伯特·福尔奇克. 红色方案:法国的崩溃. 民主与建设出版社. 2020. ISBN 978-7513929158.

- (中文)朱利安·杰克逊. 法兰西的陷落:1940纳粹入侵. 广东人民出版社. 2022. ISBN 978-7218154053.

- 伍碧雯. 納粹政權對於「無生存價值」「德國人的處置 (PDF). 成功大學歷史系. [2017-06-16]. (原始内容存档 (PDF)于2020-12-18).

参见

[编辑]外部链接

[编辑]- (德文)Bundesarchiv - Deutsches Reich: Nationalsozialismus (1933-1945) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(德国联邦档案馆(页面存档备份,存于互联网档案馆)上的纳粹德国相关资料)

- (德文)Das NS-Regime - Deutsches Historisches Museum(德国历史博物馆(页面存档备份,存于互联网档案馆)上的纳粹德国相关资料)

- (德文)Dossier über den NS-Staat – Bundeszentrale für politische Bildung (页面存档备份,存于互联网档案馆)(德国联邦教育机构 (页面存档备份,存于互联网档案馆)的纳粹德国相关资料)

- (英文)Third Reich in Ruins (页面存档备份,存于互联网档案馆)(“第三帝国的废墟”,一个纳粹德国相关照片的收集网站)

引用错误:页面中存在<ref group="參">标签,但没有找到相应的<references group="參" />标签

引用错误:页面中存在<ref group="書">标签,但没有找到相应的<references group="書" />标签