卡洛维茨条约

条约文件存本。 | |

| 条文 | 1683—1697年大土耳其战争 |

|---|---|

| 起草完成日 | 1698年11月16日始 |

| 签署日 | 1699年1月26日 |

| 签署地点 | |

| 签署者 | |

| 缔约方 | |

| 语言 | |

卡洛维茨条约(Treaty of Karlowitz),也称挽救欧洲的奥地利条约(The Austrian treaty that saved Europe),是奥斯曼土耳其帝国与欧洲各国之间,于1699年1月26日在时哈布斯堡君主国的军政国境地带中卡洛维茨(现塞尔维亚境内的斯雷姆斯基卡尔洛夫奇)签订的一份和平条约,为神圣同盟在森塔战役击败奥斯曼后签订,其为1683~1699年大土耳其战争画上句点。[1]

此条约标志欧洲史上的一个重要转折点:奥斯曼对大部分中欧控制权的终结,也是帝国第一次在欧洲的重大领土丧失,为其四个世纪以来领土扩张(1299~1683)的逆转: 即使象征奥斯曼“终结的开始”,并被迫承认另一个“基督教国度”与高门享有对等地位[2],其往后仍维持两个世纪的强大地位[3]。条约也标志哈布斯堡君主国确立在区域内的主导权威[4][2],为其崛起奠定基础[5][注 1]。

俄罗斯帝国没有签署该条约,而是与奥斯曼帝国单独签订了伊斯坦布尔条约。

文本及条款

[编辑]奥斯曼帝国与神圣同盟:一个由神圣罗马帝国、波兰立陶宛联邦、威尼斯共和国、俄罗斯沙皇彼得大帝等组成的联盟之间在进行长达两个月的联会之后[6] ,最终于1699年1月26日正式签订和约[4]。

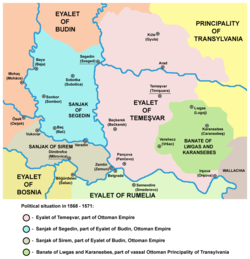

依据保持占有(拉丁语:Uti possidetis)之原则,该条约确认了每个政治实体占有领土的法理地位[4]。由此,哈布斯堡从奥斯曼那取得:埃格尔省、瓦拉德、布登的大部分地区、蒂米什瓦的北部,以及波斯尼亚部分区域。以上地方相对应匈牙利、克罗地亚与斯拉沃尼亚的大部分。特兰西瓦尼亚公国维持名义上独立,不过接受奥地利总督的直接管治[4]。

波兰立陶宛联邦则收回波多利亚,包括卡缅涅茨-波多利斯基那完好的碉堡(尽管在1698年争战时未有夺回卡缅涅茨的碉堡 )。因此,于27年前即1672年布恰奇条约所丧失的地区被其夺回。作为交换,波兰立陶宛联邦将占领的摩尔多瓦诸要塞归还奥斯曼。条约在其部分,还确认有关俘虏的释放,强制迁移摩尔多瓦的布达鞑靼人并结束鞑靼人袭击,移交逃犯(哥萨克移送联邦,摩尔多瓦人移送奥斯曼帝国)以及终止联邦的上贡付费。波兰立陶宛由此不再会与奥斯曼帝国发生军事冲突。[4][7]

威尼斯则获得达尔马提亚的大部分,以及摩里亚(希腊南部伯罗奔尼撒半岛),尽管摩里亚在20年内通过帕萨罗维茨条约重归予土耳其人。[4]尽管在该条约范围内作过讨论,但各方对圣墓教堂未有达成共识。[8]

奥斯曼人则保住了贝尔格莱德、蒂米什瓦拉巴纳特(现蒂米什瓦拉) ,和对瓦拉几亚及摩尔达维亚的宗主地位。在卡洛维茨与俄罗斯沙皇国达成休战协定下,再与对方谈判多一年,直到1700年君士坦丁堡条约达成,苏丹将亚速地区割让给彼得大帝。[4] (但在1711年俄土战争战败再返还给土耳其人[9]。)

为重新划定奥地利和土耳其之间的新边界,如某些部分直到1703年仍有争议,而专设委员会处理。[4] 在哈布斯堡专员路易吉·费迪南多·马西利的大力谋划下,到1700年代中期时,克罗地亚和比哈奇边界的划定达成一致,并于1701年初在蒂米什瓦拉划定完成边界线,促成了第一次由物理界碑划分的边界。[4]

在卡洛维茨扩张60,000平方英里(160,000平方千米)的匈牙利领土,及18年后帕萨罗维茨条约取得蒂米什瓦拉巴纳特,将哈布斯堡君主国扩大到其最大程度,同时让奥地利大公国成为一个区域主导权威。[4]

地图及影像

[编辑]备注

[编辑]- ^ 后其继续参与1772年和1795年瓜分波兰,1815年并吞达尔马提亚,1908年兼并波斯尼亚和黑塞哥维那而有所一直继续扩张版图。

参考来源

[编辑]- ^ Nolan 2008,第27页.

- ^ 2.0 2.1 Olivier Bouquet, Pourquoi l'Empire ottoman ? : six siècles d'histoire, Folio, 2022, ill. ISBN 2072941431 (法文)

- ^ Del Balzo, Angelina. The Archive and the Repertoire of the Treaty of Karlowitz (PDF). Studies in Eighteenth-Century Culture. 2002, 1 (51): 245-249. doi:10.1353/sec.2022.0011. (原始内容 (PDF)存档于2025-03-18).

- ^ 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 Ágoston, Gábor. Treaty of Karlowitz. Encyclopedia of the Ottoman Empire. Infobase Publishing: 309–10. 2010. ISBN 978-0816-06259-1.

- ^ Mathias Bernath (Hrsg.): Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. Verlag Oldenbourg, München 1979, Band 3, ISBN 3-486-48991-7, S. 349.(德文)

- ^ Robert Bideleux, Ian Jeffries, A History of Eastern Europe: Crisis and Change, Routledge, New York, 1998, p. 86. ISBN 0-415-16111-8

- ^ Wojtasik 1990,第153页.

- ^ János Nepomuk Jozsef Mailáth (gróf). Geschichte der europäischen Staaten (Geschichte des östreichischen Kaiserstaates, Band 4) [History of the European States (History of the Austrian Empire, volume 4)]. Hamburg: F. Perthes. 1848: 262–63.

- ^ Boeck, Brian J. (2008), "When Peter I Was Forced to Settle for Less: Coerced Labor and Resistance in a Failed Russian Colony (1695–1711)", The Journal of Modern History, 80

- Nolan, Cathal J. Wars of the Age of Louis XIV, 1650–1715: An Encyclopedia of Global Warfare. Greenwood Publishing. 2008.

- Wojtasik, Janusz. Podhajce 1698. Warszawa, Poland: Dom Wydawniczy Bellona. 1990. ISBN 83-11-07813-0 (波兰语).

延伸阅读

[编辑]- Ćirković, Sima. The Serbs. Malden: Blackwell Publishing. 2004. ISBN 9781405142915.

- Fodor, Pál; Dávid, Géza (编). Ottomans, Hungarians, and Habsburgs in Central Europe: The Military Confines in the Era of Ottoman Conquest. BRILL. 2000. ISBN 9004119078.

- Pešalj, Jovan. Early 18th-Century Peacekeeping: How Habsburgs and Ottomans Resolved Several Border Disputes after Karlowitz. Empires and Peninsulas: Southeastern Europe between Karlowitz and the Peace of Adrianople, 1699–1829. Berlin: LIT Verlag. 2010: 29–42. ISBN 9783643106117.