莫里斯 (皇帝)

| 莫里斯 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

皇帝莫里斯的索利都斯金币 | |||||||||

| 統治 | 582年8月13日–602年11月27日 (20年106天) | ||||||||

| 前任 | 提比略二世 | ||||||||

| 繼任 | 福卡斯 | ||||||||

| 共治皇帝 | 狄奧多西斯(590年–602年) | ||||||||

| 凱撒 | 582年8月5日-8月13日 | ||||||||

| 出生 | 莫里西斯 539年 | ||||||||

| 逝世 | 602年11月27日(63歲) | ||||||||

| 安葬 | |||||||||

| 配偶 | 君斯坦丁娜 | ||||||||

| 子嗣 | 狄奧多西斯 提比略 | ||||||||

| |||||||||

| 朝代 | 查士丁尼王朝 | ||||||||

| 父親 | 保罗 | ||||||||

| 宗教信仰 | 迦克墩基督教 | ||||||||

莫里西斯(拉丁語:Mauricius;古希臘語:Μαυρίκιος,羅馬化:Maurikios;539年—602年11月27日),通稱莫里斯,是一位東羅馬帝國皇帝(582年-602年在位),也是查士丁尼王朝的最後一位皇帝。莫里斯是一位成功的將軍,因而被前任皇帝提比略二世選為繼承人和養子。602年莫里斯在軍隊嘩變及激怒首都民眾後被推翻,他和他的全家都被殺死。福卡斯被推舉為新皇帝,查士丁尼王朝宣告結束。

生平

[编辑]早年生活

[编辑]莫里斯於539年出生於卡帕多西亞的阿拉比蘇斯。他的父親是保罗。他有一個哥哥彼得,還有兩個姊妹,塞奧克蒂斯塔和戈爾迪亞,後來成為將軍腓力比庫斯的妻子。[2]據記載,他的母語是希臘語,這與阿納斯塔修斯一世以來的歷任皇帝不同。[3]當代東羅馬文獻稱他為卡帕多西亞人。[2][4]8世紀末倫巴第作家保羅執事稱他是第一位「來自希臘人種」的東羅馬皇帝。[5][6]學者埃瓦格里烏斯在莫里斯統治時期撰文稱,他的血統可以追溯到古羅馬,這或許是事實,或許是奉承。[2]後來的傳說稱他是亞美尼亞人[7],但歷史學家安東尼·卡爾德利斯反對這一說法的真實性。[8]

莫里斯最初以公證人的身份來到君士坦丁堡,擔任宮廷衛隊指揮官提比略的秘書。574年,提比略被時任皇帝查士丁二世封為凱撒(繼承人)後,莫里斯被任命為宮廷衛隊指揮官的繼任者。[9]

波斯戰爭與登基為帝

[编辑]

577年末,儘管完全缺乏軍事經驗,莫里斯還是被任命為東方軍事統帥,實際上就是帝國東部軍隊的總司令。他接替查士丁尼將軍,參與了與薩珊波斯帝國的持續戰爭。大約在同一時間,他被擢升為「貴族」,這是帝國的高級榮譽頭銜,只有少數人能擁有。[10]

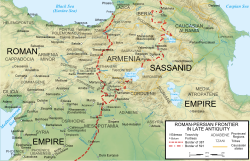

578年,美索不達米亞的休戰協定結束,戰爭的焦點轉移到了這條戰線。在波斯軍隊襲擊美索不達米亞之後,莫里斯在底格里斯河兩岸發動了進攻,攻占了阿弗蒙要塞,並洗劫了辛加拉。波斯君主霍斯勞一世於579年尋求和平,但在達成協議前去世,其繼任者荷姆茲四世(579-590年在位)中斷了談判。[11]580年,東羅馬的阿拉伯盟友伽珊尼德王國戰勝了波斯的阿拉伯盟友拉赫姆王國,東羅馬的攻擊再次深入底格里斯河以東。大約在這個時候,未來的霍斯勞二世被任命負責亞美尼亞局勢,他成功說服大多數叛軍領袖重新效忠薩珊王朝,儘管伊比利亞王國仍然效忠於東羅馬。[12]

隔年,在蒙希爾三世率領的伽珊尼德軍隊的支持下,莫里斯發動了一場雄心勃勃的戰役,目標是波斯帝國首都泰西封。聯軍在艦隊的護衛下沿著幼發拉底河向南推進。軍隊攻佔了阿納薩要塞,繼續前進,直至抵達美索不達米亞中部泰西封附近的貝特阿拉邁耶地區。在那裡,他們發現幼發拉底河上的橋樑已被波斯軍隊摧毀。[13]

為了回應莫里斯的進軍,薩珊波斯將軍阿達爾馬罕奉命在美索不達米亞北部作戰,威脅東羅馬軍隊的補給線。[14]阿達爾馬罕洗劫了奧斯若恩,並成功攻下了其首府埃德薩。隨後,他率軍向幼發拉底河上的卡利尼庫姆進軍。由於進軍泰西封的可能性破滅,莫里斯被迫撤退。撤退對疲憊的軍隊來說非常艱難,莫里斯和蒙希爾互相指責遠征失敗。然而,他們合作迫使阿達爾馬罕撤退,並在卡利尼庫姆擊敗了他。[15]

雙方的互相指責並未就此平息。儘管蒙希爾取得了一些勝利,但他在先前的戰役中仍被莫里斯指控叛國。莫里斯聲稱蒙希爾向波斯人透露了帝國的計劃,波斯人隨後摧毀了幼發拉底河上的橋樑。編年史家約翰·以弗所明確指出,這一說法純屬謊言,因為東羅馬進攻泰西封的意圖對波斯指揮官來說一定一清二楚。[16][17]

莫里斯和蒙希爾都致函時任皇帝提比略二世,後者試圖調解兩人關係。莫里斯親自前往君士坦丁堡,說服提比略相信蒙希爾有罪。[16]叛國罪的指控幾乎被現代歷史學家普遍駁斥;伊爾凡·沙希德認為,這可能更多地與莫里斯對這位經驗豐富、軍事上卓有成就的阿拉伯統治者的厭惡有關。羅馬人對「野蠻人」和據稱天生叛逆的阿拉伯人的慣常不信任,以及蒙希爾堅定的基督一性論信仰,加劇了這種不信任感。[18]隔年,蒙希爾因涉嫌叛國而被東羅馬逮捕,這引發了東羅馬和伽珊尼德之間的戰爭(東羅馬很快就鎮壓了他們),並標誌著伽珊尼德王國覆滅的開始。[19]

582年6月,莫里斯在君士坦丁娜附近對阿達爾馬罕取得了決定性的勝利。阿達爾馬罕僥倖逃脫,而他的同僚塔姆霍斯勞則陣亡。[20][21]同月,皇帝提比略二世病倒,不久後便駕崩了。在這種狀態下,提比略最初指定了兩位繼承人,每人將娶他的一個女兒。莫里斯與君士坦丁娜訂婚,而與前任皇帝查士丁尼一世有血緣關係的日耳曼努斯則與卡里托結婚。一些歷史學家認為,該計畫旨在將帝國一分為二,莫里斯獲得東部省份,日耳曼努斯獲得西部省份。[22]

8月5日,提比略彌留之際,文職、軍事和教會要員都在等待他的繼任者。他隨後選擇了莫里斯並封莫里斯為凱撒,之後他便改名為「提比略」。尼基乌的约翰和宣信者狄奧法內斯寫道,日耳曼努斯也在同一時間被擁立為凱撒。然而在582年8月11日,在提比略簽署的一項法令中,只有莫里斯被記錄為凱撒。[23]根據尼基乌的约翰的說法,日耳曼努斯曾是提比略最看好的皇位候選人,但他出於謙卑而拒絕了。[24]莫里斯不久後於8月13日加冕為皇帝。[25][26]據報道,提比略曾準備就此事發表講話,但此時他已虛弱無力。帝國的高級司法官為他演講。演講宣布莫里斯為奥古斯都,成為皇位的唯一繼承人。582年8月14日,提比略駕崩。莫里斯成為唯一的皇帝,並於秋季與君士坦丁娜結婚。[27]

加冕後不久,他在君士坦丁娜戰役中取得的優勢就化為烏有,因為他的繼任者、東部軍事統帥約翰·米斯塔孔在尼姆菲奧斯河被波斯將軍卡爾達里甘擊敗。[28]情況十分艱難[29]:莫里斯統治一個破產的帝國[30]、而帝國持續與波斯交戰、向阿瓦爾人繳納極高的進貢,每年8萬索利都斯金币[31]、還有巴爾幹各省正遭到斯拉夫人的徹底蹂躪。[32]

莫里斯只好繼續與波斯人作戰。586年,他的軍隊在達拉南部的索拉雄戰役中擊敗了波斯軍隊。588年,未領軍餉的東羅馬士兵嘩變,反對他們的新任指揮官普里斯庫斯,這似乎為薩珊波斯提供了突破的機會,但叛變者們自己擊退了波斯軍隊隨後的攻勢。[33]同年晚些時候,他們在殉教者城前取得了重大勝利。波斯指揮官馬魯札斯陣亡,幾名波斯領導人和其他3000名戰俘被俘,只有1000名倖存者抵達尼西比斯避難。東羅馬人繳獲了大量戰利品,包括波斯軍旗,並將它們連同馬魯扎斯的首級一起送給了君士坦丁堡的莫里斯。

590年,帕提亞兄弟維斯塔姆和溫杜伊推翻了荷姆茲四世,並擁立後者的兒子,霍斯勞二世王子為新王。前波斯總司令巴赫拉姆·楚賓反叛了荷姆茲四世(589–591年薩珊王朝內戰),奪取了王位並擊敗了霍斯勞二世。霍斯勞二世和兩位帕提亞人逃往東羅馬宮廷。儘管元老院一致反對,莫里斯還是率領3.5萬大軍幫助霍斯勞二世重奪王位。591年,在約翰·米斯塔孔和納爾塞斯將軍的率領下,東羅馬-波斯聯軍在布拉拉松戰役於甘扎克附近擊敗了巴赫拉姆·楚賓的軍隊。這場勝利是決定性的;莫里斯最終以霍斯勞二世的重新登基為戰爭畫上了圓滿的句號。[34][35]

隨後,霍斯勞被莫里斯皇帝收養,以鞏固他們的聯盟。收養儀式透過「武裝收養」(adoptio per arma)進行,通常情況下,收養者會被認定為基督徒。[36]然而,東羅馬的主教們“儘管竭盡全力”,卻未能使霍斯勞皈依基督教。[36]霍斯勞將亞美尼亞西部直至凡湖和塞凡湖的地區割讓給帝國,作為對莫里斯的獎勵,其中包括殉教者城、提格拉諾克特、曼齊克特、阿尼和葉里溫等大城市。莫里斯的條約為帝國東部領土的疆域擴張到了前所未有的程度。在新的「永久和平」期間,由於免除了對波斯人的進貢,帝國節省了數百萬索利都斯。[37]

巴爾幹戰爭

[编辑]

阿瓦爾人於568年抵達喀爾巴阡盆地。他們幾乎立即對帝國在多瑙河防禦的色米姆發動了進攻,但被擊退。隨後,他們派遣1萬名科特里古爾匈人入侵羅馬的達爾馬提亞行省。[38]隨後,帝國進行了一段時間的鞏固,每年向他們支付8萬索利都斯。579年,由於國庫空虛,提比略二世停止了支付。[39]

阿瓦爾人再次圍攻色米姆作為報復。[40]該城於約581年陷落。攻占色米姆後,阿瓦爾人要求每年支付10萬索利都斯。[31]遭到拒絕後,他們利用這座戰略要地作為作戰基地,攻打多瑙河沿岸幾座防禦薄弱的堡壘,並開始劫掠巴爾幹半島北部和東部地區。[32]斯拉夫人從580年代開始在這片土地上定居。[29][40]

584年,斯拉夫人的遷徙威脅到首都;586年,阿瓦爾人圍攻塞薩洛尼基,斯拉夫人則遷徙到伯羅奔尼撒半島。[41]591年,莫里斯在結束了與波斯的戰爭後,便將精力集中在巴爾幹半島。他發動了數次針對斯拉夫人和阿瓦爾人的戰役。592年,他的軍隊從阿瓦爾人手中奪回了辛吉杜努姆(今貝爾格萊德)。593年,他的總司令軍事統帥普里斯庫斯在多瑙河以南擊敗了斯拉夫人、阿瓦爾人和格皮德人。同年,他渡過多瑙河進入今瓦拉幾亞,繼續他的連勝。 594年,莫里斯用他經驗不足的弟弟彼得取代了普里斯庫斯。彼得儘管最初屢屢受挫,但在瓦拉幾亞再次取得了勝利。普里斯庫斯此時指揮著另一支位於上游的軍隊,並於595年再次擊敗了阿瓦爾人。阿瓦爾人如今只敢在外圍進攻,兩年後才在達爾馬提亞發動攻勢。同年,帝國與阿瓦爾可汗伯颜一世締結了和平條約,允許東羅馬人派遣遠征軍進入瓦拉幾亞。[42]

598年,莫里斯撕毀條約,允許在阿瓦爾人本土發動報復性攻勢。599年和601年,東羅馬軍隊對阿瓦爾人和格皮德人造成了毀滅性打擊。602年,斯拉夫人在瓦拉幾亞慘敗。東羅馬軍隊如今再次能夠守住多瑙河邊界防線。同時,莫里斯正計劃利用亞美尼亞移民重新安置巴爾幹半島飽受摧殘的地區。他還計劃進一步發動針對阿瓦爾汗國的戰役,要么摧毀他們,要么迫使他們臣服。[43][44]

內政

[编辑]

在西部領土,莫里斯將義大利半島境內受到威脅的帝國領地組織成拉文納總督區代替意大利大区。晚期羅馬的行政體係明確區分了民事和軍事職位,主要是為了減少權力過大的行省總督叛亂的可能性。584年,莫里斯設立了總督職位,該職位將禁卫军长官的最高民事權力與軍事統帥的軍事權力相結合,並享有相當大的自治權,不受君士坦丁堡的管轄。總督區成功地減緩了倫巴第人在義大利的進攻。591年,他又在北非設立了阿非利加總督區代替阿非利加大区,並沿襲了類似的模式。[45]

597年,病重的莫里斯寫下了遺囑,其中描述了他對治理帝國的構想。他的長子狄奧多西斯將在君士坦丁堡統治東部行省;他的次子提比略將在羅馬統治西部總督區。一些歷史學家認為,他打算讓他的小兒子分別在亞歷山大、迦太基和安提阿統治帝國。他的目標是維護帝國的統一;這個理念與戴克里先的四帝共治制相當相似。然而,莫里斯的死阻止了這些計畫的實現。[45]

在宗教問題上,莫里斯對基督一性論持寬容態度,儘管他支持迦克墩公會議。他與教宗額我略一世就後者保衛羅馬抵抗倫巴第人的問題發生了衝突。[46][47]

莫里斯鞏固帝國的努力緩慢而穩定地取得了成功,尤其是在與波斯締結和平之後。他最初的聲望在他統治期間似乎有所下降,主要是因為他的財政政策。588年,他宣布將軍餉削減四分之一,導致波斯前線軍隊發生嚴重兵變。他拒絕支付599或600鎊的小額贖金來釋放被阿瓦爾人俘虜的12,000名東羅馬士兵,並將這些囚犯殺死。[48]

被推翻和死亡

[编辑]602年秋,莫里斯下令軍隊在多瑙河對岸的斯克拉文領地過冬,希望利用先前戰役的勝利,對外敵保持壓制。[49]疲憊不堪的軍隊嘩變反抗皇帝,要求允許返回冬季營地。然而,莫里斯屢次命令他的軍隊發動新的攻勢。[a]軍隊勃然大怒,支持軍官福卡斯為領袖,並向君士坦丁堡進軍。他們要求莫里斯退位,並宣布其子狄奧多西斯或狄奧多西岳父日耳曼努斯為繼承人。[51]作為回應,莫里斯招募了君士坦丁堡競技場派系和將軍科門蒂奧盧斯來保衛君堡狄奧多西城牆。11月21日,日耳曼努斯被莫里斯指控叛國,他前往聖索菲亞大教堂尋求庇護。這徹底激怒了民眾,君士坦丁堡爆發反對莫里斯的暴亂,皇帝帶著家人於11月22日深夜乘戰船離開君士坦丁堡,前往尼科米底亞。[52]狄奧多西被派上岸,指示他向波斯帝國尋求支持,但有消息稱他從未到達目的地。[53]據史家狄奥菲拉克特·西莫卡塔記載,日耳曼努斯曾試圖奪取皇位,但失敗後,他向福卡斯表示敬意,因福卡斯已成為最受支持的皇帝候選人。[54]

602年11月23日,福卡斯在希布多蒙加冕為皇帝,兩天后,在眾人的一致支持下進入君士坦丁堡。[55][56]他的軍隊俘虜了莫里斯及其剩餘的家人,並將他們帶到迦克墩的尤特羅皮烏斯港。[48]莫里斯於602年11月27日在尤特羅皮烏斯港被處死。[57]被廢黜的莫里斯被迫目睹自己的五個小兒子被處決,隨後自己也被斬首。[58]關於狄奧多西是否成功逃脫存在爭議。波斯王霍斯勞二世利用這次政變及其恩人被謀殺作為藉口,再次對帝國發動戰爭。[48]

君士坦丁娜皇后和她的三個女兒免於處決,並被送往修道院。幾年後,君士坦丁娜和她的女兒們在尤特羅皮烏斯港被處決,當時她和日耳曼努斯試圖密謀反對福卡斯。莫里斯和君士坦丁娜的全家被安葬在由莫里斯的妹妹戈爾迪亞創建的聖瑪瑪斯修道院或新蛻變修道院。[27]

家庭关系

[编辑]莫里斯有九个孩子:

- 狄奥多西(583/585年8月4日-602年11月27日之后),根据以弗所的约翰记载,自狄奥多西二世继位以来,他是第一个出生的继承人[59]。587年,他被任命为凯撒(副皇帝),590年3月26日成为共治皇帝。

- 提比略(602年11月27日被福卡斯處死)。

- 彼得魯斯(602年11月27日被福卡斯處死)

- 保羅斯(602年11月27日被福卡斯處死)

- 查士丁(602年11月27日被福卡斯處死)

- 查士丁尼(602年11月27日被福卡斯處死)

- 阿納斯塔西亞(卒於605年左右)

- 狄奧克提斯塔(卒於605年左右)

- 克莉奧佩特拉(卒於605年左右)

12世紀的編年史家敘利亞的米海爾和其他東方文獻記載,莫里斯有一個女兒名叫米里亞姆/瑪麗亞嫁給了霍斯勞二世,但這在任何拜占庭希臘文獻中均未提及;她很可能只是個傳說。[60]

他的兄弟彼得魯斯(約550-602年)成為宫殿负责人,與莫里斯同時被殺。彼得魯斯娶了阿雷奧賓杜斯(約550年生)的女兒阿納斯塔西婭·埃羅賓達(約570年生),並育有女兒。[61]莫里斯的侄子梅利泰內的多米提安可能是彼得魯斯的兒子。[62]

註腳

[编辑]- ^ Roger Shaler Bagnall; Klaas Anthony Worp. Chronological Systems of Byzantine Egypt 2nd. Brill. 2004: 261. ISBN 978-9004136540.

The formula is Oxyrhynchite, but our one Mephite and one Arsinoite document also show it. In Oxyrhynchos, Νέος is consistently absent up to 588, with the names in the order Tiberius Mauricius; after that one finds Mauricius Novus Tiberius in almost all examples.

- ^ 2.0 2.1 2.2 Martindale 1992,第855頁.

- ^ Treadgold 1997,第227頁.

- ^ Kaldellis 2019,第181頁.

- ^ Stark 2012,第390頁.

- ^ Corradini 2006,第57頁: "Emperor Maurice who is said to be the first emperor "from the race of the Greeks," ex Graecorum genere."

- ^ Kazhdan 1991,第1318頁

- ^ Kaldellis 2019,第181–182頁.

- ^ Martindale 1992,第856頁.

- ^ Martindale 1992,第856–857頁.

- ^ Greatrex & Lieu 2002,第160–162頁.

- ^ Greatrex & Lieu 2002,第162–163頁

- ^ Shahîd 1995,第413–419頁; Greatrex & Lieu 2002,第163–165頁

- ^ Shahîd 1995,第414頁.

- ^ Shahîd 1995,第416頁; Greatrex & Lieu 2002,第165頁

- ^ 16.0 16.1 Greatrex & Lieu 2002,第164頁

- ^ Shahîd 1995,第439–443頁

- ^ Shahîd 1995,第444–455頁

- ^ Greatrex & Lieu 2002,第163–166頁

- ^ Martindale 1992,第859, 1215頁

- ^ Greatrex & Lieu 2002,第166頁

- ^ Treadgold 1997,第226頁.

- ^ Martindale 1992,第529頁.

- ^ John, Bishop of Nikiu: Chronicle. Chapter XCV (95), 25–26. 1916 translation by R. H. Charles. [29 May 2008]. (原始内容存档于9 January 2011).

- ^ Chronicon Paschale (Olympiad 340)

- ^ Martindale 1992,第859–860頁.

- ^ 27.0 27.1 Garland 1999.

- ^ Greatrex & Lieu 2002,第166–167頁.

- ^ 29.0 29.1 Ostrogorsky 1956,第74–75頁.

- ^ Norwich 1988,第275頁.

- ^ 31.0 31.1 Mitchell 2007,第406頁.

- ^ 32.0 32.1 Petersen 2013,第379頁.

- ^ Greatrex & Lieu 2002,第170頁

- ^ Ostrogorsky 1956,第73頁.

- ^ Norwich 1988,第273–274頁.

- ^ 36.0 36.1 Payne 2015,第164頁.

- ^ Norwich 1988,第273頁.

- ^ Petersen 2013,第378頁.

- ^ Mitchell 2007,第405頁.

- ^ 40.0 40.1 Petersen 2013,第378–379頁.

- ^ Norwich 1988,第274頁.

- ^ Pohl 2002,第154頁.

- ^ Sebeos,第56頁.

- ^ Ostrogorsky 1956,第75頁.

- ^ 45.0 45.1 Ostrogorsky 1956,第74頁.

- ^

Fortescuen, Adrian. Maurice. 天主教百科全书 10. New York: Robert Appleton Company. 1911.

Fortescuen, Adrian. Maurice. 天主教百科全书 10. New York: Robert Appleton Company. 1911.

- ^ Ostrogorsky 1956,第76頁.

- ^ 48.0 48.1 48.2 Norwich 1988,第275–278頁.

- ^ Whitby 1988,第165頁.

- ^ Whitby & Whitby 1986,第217, 219頁.

- ^ Martindale 1992,第529頁; Whitby 1988,第7, 25頁; Martindale 1992,第531, 1293頁; Howard-Johnston 2021,第14頁

- ^ Whitby & Whitby 1986,第218–224頁.

- ^ Howard-Johnston 2021,第16–18頁.

- ^ Whitby & Whitby 1986,第224頁.

- ^ Whitby 1988,第26頁.

- ^ Chronicon Pascale 602

- ^ Martindale 1992,第860. Some sources give 23 November, but, as the Chronicon Paschale (O.345) points out, this was the date of Phocas' coronation.頁.

- ^ Norwich 1988,第278頁.

- ^ Lynda Garland, "Constantina, Wife of Maurice". [2014-01-02]. (原始内容存档于2017-04-04).

- ^ Baum (2004), pp. 24–26

- ^ Whitby 1988,第5頁.

- ^ Martindale 1992,第411頁.

参考資料

[编辑]本条目包含来自公有领域出版物的文本: Chisholm, Hugh (编). Encyclopædia Britannica (第11版). London: Cambridge University Press. 1911.

- Bury, John Bagnell. History of the Later Roman Empire. New York. 1889.

- Charles, R. H. (1916) The Chronicle of John, Bishop of Nikiu: Translated from Zotenberg's Ethiopic Text, Reprinted 2007. Evolution Publishing, ISBN 978-1-889758-87-9. ; also available free online

- Ostrogorski, G; History of the Byzantine State, Rutgers University Press (July 1986)

- Kazhdan, Alexander (编), Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford University Press, 1991, ISBN 978-0-19-504652-6

- Martindale, John R.; Jones, A.H.M.; Morris, John, The Prosopography of the Later Roman Empire – Volume III, AD 527–641, Cambridge University Press, 1992, ISBN 0-521-20160-8

- Shlosser, Franziska E. The Reign of the Emperor Maurikios (582–602). A reassessment (Historical Monographs 14). Athens. 1994.

- Schreiner, Peter. Theophylaktes Simokates: Geschichte. Stuttgart. 1985.

- Christian Settipani, Continuite Gentilice et Continuite Familiale Dans Les Familles Senatoriales Romaines, A L'Epoque Imperiale, Mythe et Realite. Linacre, UK: Prosopographica et Genealogica, 2000. ILL. NYPL ASY (Rome) 03-983.

- Christian Settipani, Continuité gentilice et continuité familiale dans les familles sénatoriales romaines à l'époque impériale: mythe et réalité, Prosopographica et Genealogica vol. 2 (Linacre College, Oxford, 2000), Addenda et Corrigenda

- Treadgold, Warren T., A History of the Byzantine State and Society, Stanford, CA: Stanford University Press, 1997, ISBN 0-8047-2630-2

- Walford, Edward, transl. (1846) The Ecclesiastical History of Evagrius: A History of the Church from AD 431 to AD 594, Reprinted 2008. Evolution Publishing, ISBN 978-1-889758-88-6.

- Whitby, Michael, The Emperor Maurice and his Historian – Theophylact Simocatta on Persian and Balkan Warfare, Oxford University Press, 1998 [2014-01-02], ISBN 0-19-822945-3, (原始内容存档于2014-01-02)

外部链接

[编辑]莫里斯 (皇帝) 出生于:539年逝世於:602年

| ||

|---|---|---|

| 統治者頭銜 | ||

| 前任者: 提比略二世 |

东罗马皇帝 582年—602年 與提比略二世同時在任 (582年) 狄奥多西 (590年—602年) |

繼任者: 福卡斯 |

| 官衔 | ||

| 前任者: 提比略二世(579年), 此后中断 |

罗马帝国执政(称凯撒) 583年 |

繼任者: 中断, 福卡斯(603年) |

引用错误:页面中存在<ref group="lower-alpha">标签或{{efn}}模板,但没有找到相应的<references group="lower-alpha" />标签或{{notelist}}模板