查士丁尼一世

| 查士丁尼一世 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 奧古斯都 | |||||||||

| |||||||||

| 統治 | 527年4月1日-565年11月14日 (38年227天) | ||||||||

| 前任 | 查士丁一世 | ||||||||

| 繼任 | 查士丁二世 | ||||||||

| 共治皇帝 | 查士丁一世(直到527年8月1日) | ||||||||

| 凱撒 | 约525年-527年4月1日 | ||||||||

| 出生 | 彼得魯斯·薩巴蒂烏斯 482年 | ||||||||

| 逝世 | 565年11月14日(83歲) | ||||||||

| 安葬 | |||||||||

| 配偶 | 狄奥多拉 | ||||||||

| |||||||||

| 朝代 | 查士丁尼王朝 | ||||||||

| 父親 | 薩巴蒂烏斯 查士丁一世(養父) | ||||||||

| 母親 | 维吉兰提娅 | ||||||||

| 宗教信仰 | 迦克墩基督教 | ||||||||

查士丁尼一世(又译优士丁尼一世,拉丁语:Iustinianus;古希臘語:Ἰουστινιανός,羅馬化:Ioustinianós;482年5月11日—565年11月14日)[2],是一位东罗马帝国皇帝,於527年-565年在位。查士丁尼統治期间,帝国的疆域面積達到頂峯、他重建了聖索菲亞大教堂並編纂了《民法大全》,法典對現代歐陸及英美等法系影響深遠[3],因而被后世尊稱为查士丁尼大帝[4]。

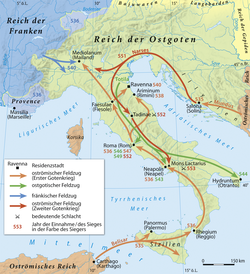

查士丁尼實現了部分「帝國復闢」的目標,旨在收復舊西罗马帝国領土。534年,他的將軍貝利撒留透過汪達爾战争迅速征服了北非沿岸的汪达尔-阿兰王国,收復了阿非利加行省。535年,貝利撒留、納爾塞斯和其他將軍透過哥德战争征服了義大利半島的東哥德王國,將達爾馬提亞、西西里、義大利和羅馬城收復,結束了東哥德人對義大利半個多世紀的統治。禁衛軍長官利貝裡烏斯打敗西哥德王國,收復了伊比利半島南部,建立了西班尼亚行省。這一系列戰役重新確立了羅馬帝国對地中海西部的控制,使东罗马帝国的年收入增加了超過一百萬索利都斯(貨幣)。[5]查士丁尼也征服了黑海東岸的察尼人(喬治亞人的分支),這個民族此前從未被羅馬統治過。[6]东罗马帝国也例行地與喀瓦德一世統治的薩珊波斯帝國交戰,後來在霍斯勞一世統治時期又再次交戰;第二次是由於霍斯勞趁东罗马西征時趁火打劫引發的。

查士丁尼被認為是最傑出和最具影響力的东羅馬皇帝之一,歷史學家經常將他描述為一個不知疲倦地擴張帝國的工作狂。[7]他最持久的遺產之一是統一性重寫了羅馬法,即《民法大全》(裡面的查士丁尼法典最為出名),這部法律首先在整個歐洲大陸實施,至今仍是許多現代國家民法的基礎。[8]他的統治也標誌著拜占庭文化的繁榮,並重建了聖索菲亞大教堂等建築。

生平简介

[编辑]查士丁尼原名彼得魯斯·薩巴蒂烏斯,出生於達爾達尼亞行省的陶雷修姆[9][10],可能生於482年。[11]他的母語是拉丁語(可能是最後一位母语是拉丁語的东羅馬皇帝)[12],出身於一個農民家庭,該家庭被認為擁有伊利里亞-羅馬人[13][14][15]或色雷斯-羅馬人[16][17][18]的血統。其舅父查士丁收为养子後賜名為查士丁尼努斯(Iustinianus)。在查士丁尼統治期間,他在離出生地不遠的地方建立了查士丁尼娜城。[19][20][21]他的母親是维吉兰提娅,是查士丁的妹妹。查士丁在登基前曾擔任帝國禁衛軍的指揮官[22],他收養了查士丁尼後將他帶到君士坦丁堡,並確保他得到了應有的教育。[22] 因此,查士丁尼在法學、神學和羅馬史方面受過良好的教育。[22]查士丁尼曾擔任候補官(candidatus),是從宫廷卫队中選出的40名皇帝的貼身侍衛之一。[23]查士丁尼統治時期的編年史家約翰·馬拉拉斯將查士丁尼的外貌描述為:身材矮小,皮膚白皙,捲髮,圓臉,英俊瀟灑,髮際線後移,頭髮和鬍鬚也逐漸灰白。[24]另一位同時代歷史學家普罗科匹厄斯也對他進行了類似的描述,他將查士丁尼的外貌與圖密善皇帝相提並論。[25]

518年7月8日至9日夜間,皇帝阿納斯塔修斯一世駕崩,查士丁尼的舅父查士丁在查士丁尼、高級官員及軍隊的大力協助下被擁立為新皇帝查士丁一世[22] ,利奧王朝結束,開始了查士丁尼王朝。有多種說法稱,早在查士丁去世前封他為共治皇帝之前,他就已實際擔任攝政王[23],儘管目前尚無確鑿證據。[26]520年,維塔利安將軍遇刺身亡(由查士丁尼或查士丁策劃)後[27],查士丁尼被任命為執政官兼東軍司令。[22][28] 查士丁尼一直是查士丁皇帝值得信賴的顧問。健康狀況開始惡化的查士丁一世於525年授予查士丁尼為貴族和凱撒(法定繼承人)的頭銜。[29][23]527年4月1日,他被加冕為共治皇帝。[30]查士丁一世的心智在晚年開始衰退,史學家普罗科匹厄斯甚至寫道:「皇帝年事已高,跟智障沒任何分別,引得周圍人的嘲笑,他還被指責決策拖延,無法履行職責。」[31]8月1日,父皇查士丁一世驾崩,查士丁尼繼位。[30]

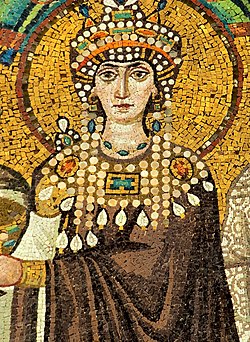

身為皇帝,查士丁尼展現了極大的活力。他因其工作習慣而被稱為“不眠皇帝”。儘管如此,他似乎和藹可親,平易近人。[32]大約在525年,他在君士坦丁堡與情婦舞女兼前女演員(亦有可能是妓女)出身、美艷的狄奥多拉結婚。狄奧多拉比他小二十歲左右。早年,查士丁尼因身份原因以及時任東羅馬皇后尤菲米娅反對而無法娶她,直到母后於523年或524年[33]去世。525年查士丁一世通過了一項法律,取消了與前女演員結婚的限制,兩人才得以結婚。[34][35]儘管這樁婚事引發了醜聞,但狄奧多拉日後在帝國政壇上擁有了舉足輕重的影響力。其他才華洋溢的人士包括他的法律顧問特里波尼亚努斯[36];外交官兼長期擔任宮廷官僚機構首腦的貴族彼得[37];查士丁尼的財政部長卡帕多西亞人約翰和彼得·巴西姆斯,他們比以往任何人都更有效地徵稅,從而為查士丁尼的戰爭提供資金[37];最後,當然少不了著名的將軍貝利撒留和納爾塞斯,他們負責重新征服北非和義大利。[38]

查士丁尼的統治並非普遍受人歡迎;在他統治初期,尼卡暴动期間他幾乎丟掉了帝位,而直到562年,不滿的企業家們密謀謀害皇帝的陰謀才被發現。[39]查士丁尼在540年代初染上瘟疫(查士丁尼大瘟疫),但後來康復了。狄奧多拉皇后於548年[40]去世,年紀尚輕,可能死於癌症;查士丁尼比她多活了近二十年。查士丁尼一直對神學問題有著濃厚的興趣,並積極參與基督教教義的辯論[41],晚年更加虔誠地信奉宗教。他於565年11月14日去世[42],夫婦兩人无子[43]。帝位由他的侄子查士丁二世繼承,他是他姐姐維吉蘭蒂亞的兒子,查士丁二世娶了狄奧多拉的侄女索菲娅。查士丁尼的遺體被安葬在聖使徒教堂內一座專門建造的陵墓中,直到1204年第四次十字軍東征洗劫該城時,陵墓遭到十字軍褻瀆和搶劫。[44]

内政

[编辑]

司法改革

[编辑]

查士丁尼以其司法改革而聞名,尤其是他對羅馬法[45]的徹底修訂,這在以前是前所未有的。查士丁尼的全部立法如今被稱為《民法大全》(Corpus juris civilis)。它由《查士丁尼法典》(Codex Justinianeus)、《學說匯纂》(Digesta)或(Pandectae)、《法學階梯》(Institutiones)和《新律》(Novelae)組成。

查士丁尼在位初期任命了法学家特里波尼亞努斯來監督這項工作。《查士丁尼法典》的初稿,是對2世紀以來羅馬帝國憲法的編纂,於529年4月7日頒布。 (最終版本於534年問世。)隨後,533年頒布了《學說匯纂》,這是一部古代法律文本的彙編;以及《法學階梯》,這是一部解釋法律原則的教科書。 《新律》是查士丁尼統治期間頒布的新法律的集合,是《民法大全》的補充。與這本文集的其他部分不同,《新律》以希臘語(東羅馬帝國的通用語言)寫成。[46]

這部文集構成了拉丁法學(包括教會法)的基礎,並為歷史學家提供了了解羅馬帝國後期的事務和活動的寶貴見解。作為一本合集,它匯集了表達或頒布法律(leges)和其他規則的眾多資料:正式法律、元老院議事錄、皇帝敕令、判例法以及法學家的意見和解釋。特里波尼安法典確保了羅馬法的存續。它構成了東羅馬後期法律的基礎,正如巴西爾一世和利奧六世所著的《巴西利卡法典》(Basilika)所闡述的那樣。唯一引進查士丁尼法典的西方行省是義大利(在554年頒布詔書確認義大利半島被重新征服之後)[47] ,12世紀該法典從義大利傳到西歐,並成為歐洲大陸許多法典的基礎。這些法典最終在大航海時代被歐洲帝國傳播到美洲及其他地區。最終,法典傳到東歐,並出現了斯拉夫語版本,也傳到了俄羅斯。[48]至今,它仍然具有影響力。

他的立法限制了離婚的途徑,包括雙方同意離婚。後者被他的直接繼任者查士丁二世推翻。[49]他亦透過法律保護妓女免受剝削,保護婦女免遭強迫賣淫。強姦犯將受到嚴厲懲罰。此外,他的保單還包括:被控犯有重大罪行的婦女應由其他婦女看守,以防止遭受性虐待;如果婦女喪偶,其嫁妝應予退還;丈夫未經妻子兩次同意不得承擔巨額債務。[50]

家庭立法也反映對兒童利益的更大關注,尤其關注非婚生子女。查士丁尼統治下的法律也顯示出對兒童忽視問題的強烈關注。查士丁尼保護了父母再婚生育更多子女,或父母分居遺棄子女,迫使他們乞討的子女的權利。[51]

他通過了針對基督教「異端」、異教徒、猶太人和撒瑪利亞人的立法,禁止他們擔任公職,並摧毀他們的禮拜場所,限制財產所有權。[52]

查士丁尼於541年停止了執政官的定期任命。[53]在查士丁尼統治下的君士坦丁堡,醫院得以建造,並為城中眾多貧困居民提供免費醫療服務。此外,所有居民均可免費使用公眾浴場,20家州立麵包店為有需要的人免費提供麵包。[來源請求]

土木工程、藝術、文化與建築

[编辑]

普罗科匹厄斯、示默者保羅、約翰·馬拉拉斯和偽修辭學家札卡里亞斯等人的作品都證明了查士丁尼是一位多產的建築家。[54]在查士丁尼統治時期,拉文納的聖維塔堂在尤利烏斯·阿根塔里奧斯的贊助下竣工,教堂內有兩幅著名的馬賽克,分別描繪了查士丁尼和狄奧多拉夫婦兩人。[22]最值得注意的是,他下令重建聖索菲亞大教堂,這座原本是巴西利卡風格的教堂在尼卡暴動中被燒毀。後來,在米利都的伊西多爾和特拉勒斯的安提莫斯的建築監督下,這座教堂根據完全不同的平面圖進行了華麗的重建。根據札卡里亞斯的記載,537年12月26日,查士丁尼在這棟建築竣工時說道:「所羅門,我勝過你了」(指猶太人的第一聖殿)。經過小伊西多爾的多次修繕,教堂於562年12月24日舉行了第二次落成典禮。這座新教堂擁有宏偉的穹頂,穹頂上佈滿了馬賽克,幾個世紀以來一直是東方基督教的中心。[55]

首都另一座著名的教堂-聖使徒教堂,在5世紀末曾一度破敗,也同樣得到了重建。[56]聖謝爾蓋和聖巴克斯教堂(後來更名為小聖索菲亞大教堂)也是由這對帝后夫婦在532年至536年間建造的。[57]裝飾工程不僅限於教堂:在君士坦丁堡大皇宮遺址的發掘中,出土了幾幅可追溯至查士丁尼時期的高品質馬賽克;543年,君士坦丁堡的奧古斯塔廣場豎立了一根柱子,立士頂是一尊身著軍裝、騎馬的查士丁尼青銅柱。[58]與君士坦丁堡其他更有影響力的贊助人以及流亡的羅馬貴族之間的競爭,或許促使查士丁尼在首都大力開展建築活動,以此來鞏固查士丁尼王朝的威望。[59]

查士丁尼也透過建造防禦工事,鞏固了帝國從北非沿岸到東部的邊界,並透過建造地下蓄水池(地下水宮殿)確保了君士坦丁堡的供水。為了防止洪水破壞具有重要戰略意義的東部邊境城鎮达拉,也建造了一座先進的拱壩。在他統治期間,比提尼亞建造了雄偉的桑加里烏斯橋,確保了通往東部的主要軍事補給路線。此外,查士丁尼修復了因地震或戰爭受損的城市,並在其出生地附近建造了一座名為查士丁尼娜的新城,旨在取代塞薩洛尼基成為伊利里庫姆的政治和宗教中心。[60]

在查士丁尼統治期間,部分得益於他的贊助,拜占庭文化湧現出包括普罗科匹厄斯和阿加提亞在內的傑出歷史學家,以及像示默者保羅和旋律者羅曼努斯這樣的詩人。另一方面,雅典的新柏拉圖學院和著名的貝里圖斯法律學校[61]等學術中心在他的統治期間失去了重要性。[62]

經濟與行政

[编辑]

與查士丁尼前任統治時期一樣,帝國經濟以農業為基礎。此外,長途貿易蓬勃發展,最北可達大不列顛島西南端的康沃爾,在那裡,錫可以換取帝國的小麥。[63]在帝國內部,從亞歷山大啟航的護航隊為君士坦丁堡提供小麥和穀物。查士丁尼在博茲賈島上建造了一座大型糧倉,用於儲存和進一步運輸到君士坦丁堡,從而提高了交通效率。[64]查士丁尼也試圖為東方貿易開闢新的路線,這條路線因長達幾百年與波斯帝國的戰爭而遭受重創。

在帝國的控制下巴爾幹半島、安那托利亞、亞美尼亞、塞浦路斯、埃及和努比亞都開採著金銀。[65]查士丁尼統治初期,他從阿納斯塔修斯一世和查士丁一世那裡繼承了國庫中剩餘的28,800,000索利都斯(400,000磅黃金)。[5]在查士丁尼的統治下,各行省採取措施打擊腐敗,提高稅收效率。各郡和各省的領導人都被賦予了更大的行政權力,而各教區的代理主教區則被剝奪了權力,其中一些被廢除。總體趨勢是簡化行政基礎設施。[66]根據彼得·布朗1971年的研究,稅收徵收的專業化程度不斷提高,極大地破壞了省級生活的傳統結構,因為它削弱了希臘城鎮市議會的自治權。[67]據估計,在查士丁尼一世收復西羅馬帝國失地之前的530年,國家的年收入為500萬索利都斯,但在他收復失地之後的550年,國家的年收入增加到了600萬索利都斯。[5]

在查士丁尼統治期間,東部的城鎮和村莊繁榮昌盛,儘管安提阿遭受了兩次地震(526年、528年),並被薩珊波斯帝國洗劫(540年)。查士丁尼重建了這座城市,但規模略小。[68]

帝國在6世紀遭受了幾次重大挫折。第一次是查士丁尼大瘟疫,從541年持續到543年,它導致帝國人口減少,可能造成了勞動力短缺和工資上漲。[69]有人認為,人力短缺也導致了540年代初期東羅馬軍隊中「蠻族」數量的顯著增加[70] ,但其他人對此觀點持懷疑態度。[71]曠日持久的哥特战争以及與波斯人的戰爭給帝國的資源帶來了沉重的負擔,查士丁尼因削減政府運營的郵政服務而受到批評,他將郵政服務限制在僅有一條具有軍事重要性的東部路線上。[72]

絲綢

[编辑]絲綢是一種重要的奢侈品,它由東方被進口到帝國,然後在帝國境內加工。為了保護絲綢製品的生產,查士丁尼於541年授予帝國工廠壟斷權。[73]為了繞過波斯陸路路線,帝國與東非的阿克苏姆王国建立了友好關係,他希望阿比西尼亞人透過將印度絲綢運往帝國來充當貿易中介;然而,阿克苏姆無法與印度的波斯商人競爭。 [74]隨後,在550年代初,兩名基督教出家人成功地將蠶卵從中亞走私回君士坦丁堡,絲綢成為了本土產品。

尼卡暴动

[编辑]

532年1月,君士坦丁堡賽車競技比賽派系的藍黨和綠黨支持者們,原本互為競爭對手,卻聯合起來反抗皇帝查士丁尼,發動了一場後來被稱為尼卡暴亂的叛亂。他們迫使查士丁尼罷免了修訂《民法大全》的特里波尼亞努斯和另外兩名大臣,並試圖推翻查士丁尼,以元老院議員希帕提烏斯取而代之,希帕提烏斯是已故皇帝阿納斯塔修斯一世的侄子。當君堡事態失控、皇宮衛隊不敵人群在街頭大規模騷亂時,查士丁尼曾考慮從海路逃離首都,但他的妻子狄奧多拉稱「紫色的皇袍,就是最美麗的壽衣」,勸夫婿決一死戰。查士丁尼最終決定留下。在接下來的兩天裡,他下令他剛從波斯返回的將軍貝利薩留和門杜斯率軍殘酷鎮壓暴动。普羅科匹厄斯記載,在競技場有3萬[75]手無寸鐵的平民被殺害。在隨後的清算中,查士丁尼處死了阿納斯塔修斯的侄子們。

起義期間發生的破壞為查士丁尼提供了在君士坦丁堡實施其建築計劃的機會,其中最著名的是圓頂聖索菲亞大教堂的建築創新。[76]

外政

[编辑]

查士丁尼統治時期最著名的標誌莫過於收復了西地中海盆地周圍的大片土地,這些領土在5世紀時脫離了罗马帝國的控制。[77]雖然他從未親自參與過軍事戰役,但他在其法律序言中吹噓自己的勝利,並在藝術作品中加以紀念。[78]收復失地的行動很大程度上是由他的將軍貝利薩留完成的(查士丁尼本人只出戰過一次,那是在559年與匈人的戰役中,當時他已經年事已高。這次行動很大程度上是象徵性的,雖然沒有發生任何戰鬥,但皇帝事後在首都舉行了凱旋儀式。)[79]

羅馬-波斯戰爭

[编辑]伊比利亞戰爭(527年–532年)

[编辑]查士丁尼一世与波斯帝國萨珊王朝的战争是他的前任父皇查士丁一世给他留下的一份遗产。[80]530年,波斯軍隊在達拉和薩塔拉遭遇雙重失敗,但隔年,貝利薩留率領的东羅馬軍隊在卡利尼庫姆附近戰敗。[81]查士丁尼隨後試圖與埃塞俄比亞的阿克蘇姆王国和也門的希木叶尔王国結盟對抗波斯人,但失敗了。[82]531年9月波斯君主喀瓦德一世去世,查士丁尼與其繼任者霍斯勞一世(532年)締結了「五十年和平条约」(花費了11,000磅黃金)。[81]在確保了東部邊境安全後,查士丁尼將注意力轉向西部,在那裡多個日耳曼王國已在前西羅馬帝國的領土上建立起來。[83]

拉齐卡戰爭(540年–562年)

[编辑]

面對波斯帝國再次發動的戰爭,貝利薩留從西征中被召回。530年代末,亞美尼亞爆發了反抗帝國的起義,可能是受快被東羅馬滅亡的東哥德王國使節的懇求所驅使,波斯君主霍斯勞一世破壞了“永久和平”,於540年春入侵羅馬領土。[84]他先是洗劫了貝裡亞,然後又攻占了安提阿(允許6000名駐軍離開該城)[85],圍攻了達拉,隨後應不滿的拉齐卡王國國王的要求,攻打了黑海附近規模雖小但具有戰略意義的衛星國拉齊卡的羅馬基地,並向沿途經過的城鎮索取貢品。他強迫查士丁尼一世向他繳納5000磅黃金,並每年額外繳納500磅黃金。[85]

貝利薩留於541年抵達東方,但在取得一些成功後,於542年再次被召回君士坦丁堡。他撤退的原因尚不清楚,但可能是由於有關他不忠的謠言傳到了宮廷。[86]瘟疫的爆發加上波斯本土的叛亂,使得霍斯勞一世的攻勢戛然而止。查士丁尼利用這一點,命令東方所有軍隊入侵波斯亞美尼亞,但這支3萬多東羅馬軍隊在安格隆被一支波斯小部隊擊敗。[87]隔年,霍斯勞一世圍攻主要城市埃德薩,但未成功。雙方都未取得任何進展,並於545年就羅馬-波斯邊境南部達成停戰協議。此後,北方的拉齐卡戰爭持續了數年:拉齐卡國王轉投東羅馬一方。 549年,查士丁尼派遣達吉斯塔烏斯率軍奪回佩特拉,但遭遇頑強抵抗,波斯增援部隊解圍。查士丁尼派貝利撒留接替達吉斯塔烏斯的職位。貝薩斯在546年收復羅馬城後,政局不穩,但他還是在551年攻占並摧毀了佩特拉。戰爭持續了數年,直到557年第二次停戰,562年又迎來了五十年的和平。根據和平條款,波斯人同意放棄拉齐卡,以換取拜占庭羅馬人每年向其繳納400或500磅黃金(3萬索利都斯)。[88] 这场战争的战场从高加索山脉(尤其是大亚美尼亚和黑海边的重要城堡佩特拉)一直延伸到美索不达米亚。在美索不达米亚贝利萨留与波斯之间各有胜负。532年查士丁尼一世与萨珊王朝国王霍斯劳一世签署了一个被称为“永久和平”的停火协约。东罗马帝国向波斯支付了一次性的巨大的付款,这个暂时性的和平为查士丁尼一世在西方重建帝国的计划提供了必要的条件,因为实际上与波斯的战争本身就已经过度地占用了帝国所能立即投入使用的战争资源。

汪達爾战争(533年–534年)

[编辑]

查士丁尼進攻的第一個西方王國是北非的汪達爾王國。汪达爾人是日耳曼人的一支,他们在蛮族入侵期间经过长期迁徙后在非洲北部基本上相当于今天的突尼西亞和阿爾及利亞的地区建立了一个王國。汪達爾國王希爾德里克一直與查士丁尼和北非天主教神職人員保持著良好的關係,但在公元530年被他的表兄蓋利默推翻。被廢黜的國王被囚禁後,向查士丁尼上訴求助。查士丁尼抗議蓋利默的行為,要求蓋利默將王國歸還給希爾德里克。蓋利默實際上回答說,查士丁尼無權提出這些要求不要干涉我們的內政。查士丁尼對此感到憤怒,他迅速結束了與波斯帝國的戰爭,並於533年準備對汪達爾人發動遠征。[83]

533年,貝利薩留率領一支由92艘快速帆船組成的艦隊駛往非洲,護送著500運輸船,船上載著約15,000人的帝國軍隊以及一些蠻族僱庸部隊。他們在卡普特瓦達(Caput Vada,今突尼西亞拉斯卡布迪亞)登陸。 533年9月14日,他們在十里之役和12月的特里卡馬魯姆戰役擊敗了措手不及的汪達爾軍隊;貝利薩留攻占了汪達爾王國首都迦太基。蓋利默國王逃往努米底亞王國的帕普亞山,但於隔年春天投降。他被帶到君士坦丁堡,在那裡舉行了凯旋式遊行。撒丁島、科西嘉島、巴利阿里群島以及休達附近的要塞直布羅陀巨巖都在同一場戰役中被收復。[89]

在這場戰爭中,同時代的史學家普羅科匹厄斯指出非洲人口極度減少,一個人可能走上好幾天都遇不到一個人。他也補充說:「毫不誇張地說,在戰爭期間,有500萬人死於刀劍、飢荒和瘟疫。」[90]公元534年4月,以迦太基為中心的阿非利加大区建立[91],但在接下來的15年裡,由於與南方沙漠的摩爾人及柏柏爾人部落的戰爭和軍事叛亂,它失去部分領土。到540年代中期,在幾任東羅馬將軍的統治下,該地區陷入內戰、瘟疫和軍事行動的混亂之中。 [92]直到548年,該地區才完全平定[93],但此後一直保持和平並享有一定程度的繁榮。收復阿非利加花費了帝國約10萬磅黃金。[5]

哥特战争

[编辑]

第一階段(533年–540年)

[编辑]

與非洲一樣,義大利亚平宁半岛的東哥德王國王朝內部的鬥爭為東羅馬干預提供了機會。年輕的國王阿塔拉里克於534年10月2日去世,篡位者狄奧達哈德將王后阿瑪拉遜莎(狄奧多里克大帝之女,阿塔拉里克之母)囚禁在博尔塞纳湖的馬爾塔納島上,並於535年在那裡將其暗殺。王后和查士丁尼的關係很好,她很仰慕羅馬文化,而且曾想在臨終前割讓亞平寧半島給帝國。[94]於是查士丁尼以她的死為戰爭藉口發動他的收復戰,他派出貝利薩留率領7,500人的軍隊[95] 入侵西西里島(535年),並進軍義大利,洗劫了那不勒斯,並於536年12月9日攻佔羅馬。此時,連敗的狄奧達哈德已被東哥德軍隊廢黜,東哥德軍隊選舉維蒂吉斯為新國王。維蒂吉斯集結了一支大軍,從537年2月到538年3月圍攻羅馬,但未能奪回這座城市。[96]

查士丁尼派遣另一位將軍宦官納爾塞斯前往義大利,但納爾塞斯與貝利薩留之間的緊張關係阻礙了戰役的進展。梅蒂奧拉努(米蘭)被攻占,但很快又被東哥德人奪回夷為平地。查士丁尼於539年召回納爾塞斯。此時,軍事情勢已轉向有利於羅馬人,540年,貝利薩留抵達東哥德首都拉文納。在那裡,東哥德人授予他西羅馬皇帝的頭銜。同時,查士丁尼的使者也抵達拉文納,就波河以北地區進行談判,達成一項將波河以北地區交還東哥德人的和平協議。貝利薩留佯裝接受提議,於540年5月進入該城,並將其收復為帝國所有。[97]隨後,貝利薩留被查士丁尼召回,帶著被俘虜的維蒂吉斯和他的妻子瑪塔松塔凱旋式返回君士坦丁堡。[98]

第二階段(541年–554年)

[编辑]

當東羅馬軍事力量忙於拉齊卡戰爭時,義大利的局勢卻急轉直下。在伊爾迪巴德國王和埃拉里克國王(均於541年被殺害)以及托提拉國王的領導下,東哥德人迅速反攻。542年在法恩札取得勝利後,他們重新征服了義大利南部的主要城市,並很快重新控制了幾乎整個義大利半島。貝利薩留於544年底被派回義大利,但缺乏足夠的兵力和補給。由於戰事未有進展,他於548年被解除了指揮權。貝利薩留成功擊敗了一支由200艘戰船組成的哥德艦隊。[99]在此期間,羅馬城又三次易手:第一次是在546年12月被東哥德人攻占並夷平了城內民居;第二次是在547年被東羅馬奪回;第三次是在550年1月被哥德人再次攻占。托提拉也洗劫了西西里島,並襲擊了帝國本土的希臘海岸線。[100]

最終,查士丁尼派遣了由納爾塞斯指揮的一支約35,000人的軍隊(其中2,000人被派往入侵西哥德王國統治下的西班牙南部)。[101]軍隊於552年6月抵達拉文納,並在一個月內在亞平寧山脈的布斯塔加洛倫戰役中徹底擊敗了東哥德人,托提拉也在此戰中陣亡。同年10月,在蒙斯拉克塔里烏斯戰役之後,東哥德人的抵抗最終被徹底瓦解。 554年,法蘭克王國在沃爾圖努斯戰役被擊退,義大利終為東羅馬帝國所掌控,儘管納爾塞斯花了數年時間才攻陷剩餘的東哥德人據點。戰爭結束時,東羅馬在義大利駐紮了16,000人的軍隊。[102]收復義大利耗費了帝國約30萬磅黃金。[5]普羅科匹厄斯估計這次征服戰有15,000,000名哥德人死亡。[103]

其他戰役

[编辑]

除了其他征服戰之外,帝國還打敗西哥德王國,收復了伊比利亞半島南部,建立了西班尼亞行省。當時西哥德篡位者阿塔納吉爾德請求援助,以反抗西哥德國王阿吉拉一世。 552年,查士丁尼派遣了一支2000人的軍隊;根據歷史學家约达尼斯的說法,這支軍隊由八十多歲的利貝裡烏斯率領。[105]东罗马人佔領了卡塔赫納和東南沿海的其他城市,但後來遭到了他們昔日盟友、當時已成為國王的阿薩納吉爾德的阻攔。這場戰役標誌著東羅馬帝國擴張的巔峰。[來源請求]

在查士丁尼統治期間,巴爾幹半島遭受了居住在多瑙河以北的斯拉夫人多次入侵。查士丁尼主要採取外交手段和防禦工事結合的策略。559年,斯拉夫人和庫特里格爾人在其可汗扎伯甘的率領下發動了一次極其危險的入侵,威脅到了君士坦丁堡,但被年邁的將軍貝利薩留擊退。[106]

薩珊波斯帝國的東部邊境大敵突厥汗國在563年派使團到君士坦丁堡拜會了查士丁尼,與558年突厥人的奴隸阿瓦爾人趁突厥與嚈噠帝國打仗時逃亡有關。[107][108]突厥使團於568年向剛即位的皇帝查士丁二世獻上絲綢作為禮物。使團中的粟特人只對貿易感興趣,而突厥人卻向東羅馬提議結盟對抗波斯人,查士丁二世同意了。[109]

宗教政策

[编辑]| 聖查士丁尼 Saint Justinian | |

|---|---|

| |

| 皇帝 | |

| 敬礼於 | 迦克墩基督教 |

| 瞻礼 | 11月14日 |

查士丁尼認為,帝國的正統教義受到了宗教思潮的威脅,尤其是在敘利亞和埃及等東部行省擁有眾多信徒的合性派。451年,合性派拒絕了迦克墩公會議的裁決,該會議裁定耶穌基督具有兩種本性(神性和人性),合性派堅持認為耶穌基督只有一個本性,既是完全的神性,又是完全的人性。芝諾和阿納斯塔修斯一世對合性派的寬容政策,一直是羅馬主教之間關係緊張的根源。[110]

查士丁尼扭轉了這一趨勢,確認了迦克墩派的教義,並公開譴責合性派。查士丁尼延續了這項政策,試圖透過強迫臣民接受可能迎合所有派別的教義妥協來強制推行宗教統一,但這一政策最終失敗,因為他沒有滿足任何一方的期望。[110]

查士丁尼在晚年愈發傾向於合性派,尤其傾向於阿夫塔爾托多塞特主義,但他未能頒布任何立法便去世了。皇后狄奧多拉本人也是一位合性論者,她同情合性論者,並被指控在早年君士坦丁堡宮廷中不斷煽動支持合性論者的陰謀。在位期間,查士丁尼對神學問題有著濃厚的興趣,並撰寫了少量神學論文。[111]

宗教迫害

[编辑]东方管区的猶太人權利受到限制[112],他們的猶太教宗教特權受到威脅。[113] 查士丁尼也干涉猶太會堂的內部事務[114],並鼓勵猶太人在君士坦丁堡的猶太會堂中使用希臘七十士譯本。[115]

帝國也面臨來自同地區的撒馬利亞人強烈反對,他們抵制皈依基督教,並多次發動叛亂。查士丁尼用嚴厲的法令迫害他們,例如在529年,他禁止他們立遺囑,這是一種故意羞辱的行為。[116]然而,在他統治的末期,他無法阻止在撒馬利亞發生的針對基督徒的報復。

摩尼教徒也遭受迫害,經歷了流放和死刑的威脅。[117]大約在450年,在君士坦丁堡,一些摩尼教徒在嚴格的宗教審訊後被處以火刑。[118]

自然災害

[编辑]

535-536年的極端天氣事件導致了一場史無前例的飢荒,波及歐洲和中東。[119]這些事件可能是由大規模火山爆發形成的大氣塵埃幕所致。 [120][121]

歷史學家普羅科匹厄斯在其關於汪達爾戰爭的著作中記錄了536年的情況:「這一年發生了一件極其可怕的預兆。太陽發出的光沒有亮度……而且看起來非常像日食,因為它發出的光線不清晰。」[122][123]

這些災難的確切原因尚不清楚,但人們懷疑是拉包爾火山、伊洛潘戈湖(火山湖)、喀拉喀托火山,或根據最近的一項研究,是冰島的火山爆發造成的。[119]

7年後的542年,一場毀滅性的鼠疫爆發,被稱為查士丁尼大瘟疫。傳統上認為這場瘟疫奪走了數千萬人的生命,僅次於14世紀的黑死病。查士丁尼和他的宮廷成員都受到了影響,查士丁尼本人也感染了瘟疫但最後康復。由於數千萬人死亡的證據尚不確定,這場瘟疫的影響最近一直存在爭議。[124][125]

551年7月,地中海東部貝魯特發生地震,並引發了海嘯。兩起事件的死亡人數總計可能超過3萬人,從安提阿到亞歷山大都有震感。[126]

时间表

[编辑]- 482年/483年,出生。

- 527年8月1日,当任皇帝。

- 528年-534年,编写《民法大全》。

- 531年/532年,与波斯签署“永久的和平”。

- 532年,尼卡暴动,在君士坦丁堡开始与基督一性论对话。

- 533年/534年,攻占汪达王国。

- 535年-540年,第一场与东哥特人的战争。

- 536年,对基督一性论迫害。

- 537年,圣索非亚大教堂完工。

- 539年/540年,保加利亚人入侵希腊,对希腊进行严重的抢劫。

- 540年,波斯入侵拜占庭,安提阿被毁。

- 540年-562年,与波斯的战争。

- 541年/542年,鼠疫在整个帝国蔓延,此后饥荒。

- 541年-552年,第二次对东哥特人的战争。

- 549年,一起针对查士丁尼一世的阴谋被捕获。

- 552年,纳西斯击败东哥特人。

- 552年,伊比利亚半岛的西哥特王国的科多巴、直布罗陀地域被东罗马军占领。

- 553年,君士坦丁堡宗教大会,对基督一性论的批判。

- 558年,鼠疫再次在君士坦丁堡蔓延。

- 559年,贝利萨留在君士坦丁堡前战胜入侵的保加利亚人。

- 562年,又一次针对查士丁尼一世的阴谋被捕获,圣索非亚大教堂再次建成,与波斯达成和平协议。

- 565年11月14日,逝世。

參考文献

[编辑]- ^ J. B. Bury (2008) [1889] History of the Later Roman Empire from Arcadius to Irene II. Cosimo, Inc. ISBN 1605204056, p. 7.

- ^ ,全名为彼得魯斯·薩巴蒂烏斯·查士丁尼努斯 Petrus Sabbatius Iustinianus;古希臘語:Πέτρος Σαββάτιος Ἰουστινιανός,羅馬化:Pétros Sabbátios Ioustinianós

- ^ Bernard H. Stolte. The Cambridge Companion to Roman Law. 2015: 355–359.

- ^ 拉丁語:Iūstīniānus Magnus;古希臘語:Ἰουστινιανός ὁ Μέγας,羅馬化:Ioustinianós ho Mégas

- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 Early Medieval and Byzantine Civilization: Constantine to Crusades. Tulane. (原始内容存档于9 March 2008). 已忽略未知参数

|df=(帮助) - ^ Evans, J. A. S., The Age of Justinian: the circumstances of imperial power. pp. 93–94

- ^ Woudhuysen, George. Restless zeal of the insomniac emperor. The Critic Magazine. 24 December 2023 [4 September 2024] (英国英语).

- ^ John Henry Merryman and Rogelio Pérez-Perdomo, The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America, 3rd ed. (Stanford: Stanford University Press, 2007), pp. 9–11 互联网档案馆的存檔,存档日期8 April 2023..

- ^ Britannica Concise Encyclopedia, Encyclopædia Britannica, Inc., 2008, ISBN 1593394926, p. 1007. 互联网档案馆的存檔,存档日期23 July 2023.

- ^ Atchity, Kenneth John. Justinian. The Classical Roman Reader: New Encounters with Ancient Rome. Oxford University Press. 1997: 358 [2 June 2024]. ISBN 978-0-521-32591-2. (原始内容存档于2 June 2024).

- ^ Joannes Zonaras (约 1140) Epitome XIV, 5. He was crowned at the age of 45.

- ^ The Inheritance of Rome, Chris Wickham, Penguin Books Ltd. 2009, ISBN 978-0-670-02098-0 (p. 90). Justinian referred to Latin as his native tongue in several of his laws. See Moorhead (1994), p. 18.

- ^ Michael Maas. The Cambridge Companion to the Age of Justinian. Cambridge University Press. 2005 [18 October 2020]. ISBN 978-1139826877. (原始内容存档于23 July 2023).

- ^ Treadgold, Warren T. (1997). A history of the Byzantine state and society. Stanford University Press. p. 246. ISBN 978-0-8047-2630-6. Retrieved 12 October 2010.

- ^ Barker, John W. Justinian and the later Roman Empire. University of Wisconsin Press. 1966: 75 [28 November 2011]. ISBN 978-0-299-03944-8. (原始内容存档于23 July 2023).

- ^ Robert Browning. Justinian and Theodora. Gorgias Press. 2003: 21. ISBN 978-1593330538.

- ^ Shifting Genres in Late Antiquity, Hugh Elton, Geoffrey Greatrex, Ashgate Publishing, Ltd., 2015, ISBN 1472443500, p. 259. 互联网档案馆的存檔,存档日期28 May 2023.

- ^ Pannonia and Upper Moesia: A History of the Middle Danube Provinces of the Roman Empire, András Mócsy, Routledge, 2014, ISBN 1317754255, p. 350. 互联网档案馆的存檔,存档日期7 April 2023.

- ^ Sima M. Cirkovic. The Serbs. Wiley. 2004 [18 October 2020]. ISBN 978-0631204718. (原始内容存档于23 July 2023).

- ^ Justiniana Prima Site of an early Byzantine city located 30 km south-west of Leskovci in Kosovo. Grove's Dictionaries. 2006.

- ^ Byzantine Constantinople: Monuments, Topography and Everyday Life. Brill. 2001 [18 October 2020]. ISBN 978-9004116252. (原始内容存档于23 July 2023).

- ^ 22.0 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 Robert Browning. "Justinian I" in Dictionary of the Middle Ages, volume VII (1986).

- ^ 23.0 23.1 23.2 PLRE.

- ^ Malalas, Chronicle 18.425

- ^ Cambridge Ancient History p. 65

- ^ Moorhead (1994), pp. 21–22, with a reference to Procopius, Secret History 8.3.

- ^ Justinian: Procopius, Secret History 6.28 and Victor of Tunnuna, Chronicle 523; Justin: Evagrius, Ecclesiastical History 4.3

- ^ This post seems to have been titular; there is no evidence that Justinian had any military experience. See A.D. Lee, "The Empire at War", in Michael Maas (ed.), The Cambridge Companion to the Age of Justinian (Cambridge 2005), pp. 113–133 (pp. 113–114).

- ^ Victor of Tunnuna (约 570), Chronica s.a. 525 互联网档案馆的存檔,存档日期31 July 2023..

- ^ 30.0 30.1 Marcellinus Comes 527 互联网档案馆的存檔,存档日期7 March 2023.; Chronicon Paschale 527; Theophanes Confessor AM 6019.

- ^ Haury J, Wirth G. Procopii Caesariensis opera omnia. Lipsiae et Berolini: Teubner, 1962.

- ^ See Procopius, Secret history, ch. 13.

- ^ Geoffrey Greatrex, "Euphemia, Wife of Justin I"

- ^ M. Meier, Justinian, p. 57.

- ^ P. N. Ure, Justinian and his age, p. 200.

- ^ Bury 1958,第41頁.

- ^ 37.0 37.1 Bury 1958,第33頁.

- ^ Bury 1958,第58頁.

- ^ DIR Justinian. Roman Emperors. 25 July 1998 [14 November 2012]. (原始内容存档于13 April 2020).

- ^ Robert Browning, Justinian and Theodora (1987), 129; James Allan Evans, The Empress Theodora: Partner of Justinian (2002), 104

- ^ Theological treatises authored by Justinian can be found in Migne's Patrologia Graeca, Vol. 86.

- ^ Chronicon Paschale 566; John of Ephesus III 5.13. 互联网档案馆的存檔,存档日期26 December 2017.; Theophanes Confessor AM 6058; John Malalas 18.1 互联网档案馆的存檔,存档日期27 October 2021..

- ^ Edward Gibbon <羅馬帝國衰亡史(四)> P40起

- ^ Crowley, Roger. City of Fortune, How Venice Won and Lost a Naval Empire. London: Faber & Faber Ltd. 2011: 109. ISBN 978-0-571-24595-6.

- ^ Department, Reference. GW Law Library: Library Guides: Roman Law Research: Corpus Juris Civilis. law.gwu.libguides.com. [20 October 2024] (英语).

- ^ Johnston, David. Roman Law in Context. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. 1999: 24. ISBN 0521639611.

- ^ Kunkel, W. (translated by J. M. Kelly) An introduction to Roman legal and constitutional history. Oxford, Clarendon Press, 1966; 168

- ^ Darrell P. Hammer. Russia and the Roman Law. American Slavic and East European Review (JSTOR). 1957, 16 (1): 1–13. JSTOR 3001333. doi:10.2307/3001333.

- ^ Sarris, P. (2017). Emperor Justinian. In J. Witte, Jr & G. Hauk (Eds.), Christianity and Family Law: An Introduction (Law and Christianity, pp. 85-99). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108233255.008; Novellae Constitutiones 140.

- ^ Garland (1999), pp. 16–17

- ^ Sarris, Peter. Emperor Justinian. Witte, J.; Hauk, G. (编). Christianity and Family Law. Cambridge University Press. 2017. ISBN 978-1-108-23325-5. doi:10.1017/9781108233255.008.

- ^ Michael Maas (ed.), The Cambridge Companion to the Age of Justinian (Cambridge 2005), pp. 330-331, p. 517

- ^ Vasiliev (1952), p. I 192.

- ^ See Procopius, Buildings.

- ^ Barker, John W. Justinian and the Later Roman Empire. University of Wisconsin Press. 1966: 183 [9 August 2023]. ISBN 9780299039448. (原始内容存档于7 March 2023).

- ^ Vasiliev (1952), p. 189

- ^ Bardill, Jonathan. The Date, Dedication, and Design of Sts. Sergius and Bacchus in Constantinople. Journal of Late Antiquity. 2017, 10 (1): 62–130. ISSN 1942-1273. doi:10.1353/jla.2017.0003

(英语).

(英语).

- ^ Brian Croke, "Justinian's Constantinople", in Michael Maas (ed.), The Cambridge Companion to the Age of Justinian (Cambridge 2005), pp. 60–86 (p. 66)

- ^ See Croke (2005), pp. 364 ff., and Moorhead (1994).

- ^ Turlej 2016,第47–86頁.

- ^ Following a terrible earthquake in 551, the school at Berytus was transferred to Sidon and had no further significance after that date. (Vasiliev (1952), p. 147)

- ^ Bury 1958,第369頁.

- ^ John F. Haldon, "Economy and Administration", in Michael Maas (ed.), The Cambridge Companion to the Age of Justinian (Cambridge 2005), pp. 28–59 (p. 35)

- ^ John Moorhead, Justinian (London/New York 1994), p. 57

- ^ Justinian's Gold Mines – Mining Technology | TechnoMine. Technology.infomine.com. 3 December 2008 [14 November 2012]. (原始内容存档于2 March 2009).

- ^ Haldon (2005), p. 50

- ^ Brown (1971), p. 157

- ^ Kenneth G. Holum, "The Classical City in the Sixth Century", in Michael Maas (ed.), Age of Justinian (2005), pp. 99–100

- ^ Moorhead (1994), pp. 100–101

- ^ John L. Teall, "The Barbarians in Justinian's Armies", in Speculum, vol. 40, No. 2, 1965, 294–322. The total strength of the Byzantine army under Justinian is estimated at 150,000 men (J. Norwich, Byzantium: The Early Centuries, 259).

- ^ A.D. Lee, "The Empire at War", in Michael Maas (ed.), The Cambridge Companion to the Age of Justinian (2005), p. 118

- ^ Brown (1971), p. 158; Moorhead (1994), p. 101

- ^ Peter Brown, The World of Late Antiquity (London 1971), pp. 157–158

- ^ Vasiliev (1952), p. 167

- ^ J. Norwich, Byzantium: The Early Centuries, 200

- ^ Evans 2005,第116頁.

- ^ For an account of Justinian's wars, see Moorhead (1994), pp. 22–24, 63–98, and 101–109.

- ^ See A. D. Lee, "The Empire at War", in Michael Maas (ed.), The Cambridge Companion to the Age of Justinian (Cambridge 2005), pp. 113–33 (pp. 113–114). For Justinian's own views, see the texts of Codex Iustinianus 1.27.1 and Novellae 8.10.2 and 30.11.2.

- ^ Browning, R. Justinian and Theodora. London 1971, 193.

- ^ See Geoffrey Greatrex, "Byzantium and the East in the Sixth Century" in Michael Maas (ed.). Age of Justinian (2005), pp. 477–509.

- ^ 81.0 81.1 J. Norwich, Byzantium: The Early Centuries, p. 195.

- ^ Smith, Sidney. Events in Arabia in the 6th Century A.D.. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London. 1954, 16 (3): 425–468. JSTOR 608617. S2CID 163004552. doi:10.1017/S0041977X00086791.

- ^ 83.0 83.1 Procopius, De Bellus III.9.5. Translated by H.B. Dewing, Procopius (Cambridge: Loeb Classical Library, 1979), vol. 2 p. 85

- ^ See for this section Moorhead (1994), pp. 89 ff., Greatrex (2005), p. 488 ff., and especially H. Börm, "Der Perserkönig im Imperium Romanum", in Chiron 36, 2006, pp. 299 ff.

- ^ 85.0 85.1 J. Norwich, Byzantium: The Early Centuries, 229

- ^ Procopius mentions this event both in the Wars and in the Secret History, but gives two entirely different explanations for it. The evidence is briefly discussed in Moorhead (1994), pp. 97–98.

- ^ J. Norwich, Byzantium: The Early Centuries, 235

- ^ Moorhead ((1994), p. 164) gives the lower, Greatrex ((2005), p. 489) the higher figure.

- ^ Moorhead (1994), p. 68.

- ^ Mavor, William Fordyce. Universal History, Ancient and Modern: From the Earliest Records of Time, to the General Peace of 1801. R. Phillips. 1802: 81 [9 August 2023]. (原始内容存档于7 April 2023) (英语).

- ^ Moorhead (1994), p. 70.

- ^ Merrills, Andy. The Men Who Would Be King: Moorish Political Hierarchies and Imperial Policy in By

. Al-Masāq: Journal of the Medieval Mediterranean. 2021, 33: 16. doi:10.1080/09503110.2020.1833575 –通过Taylor & Francis online.

. Al-Masāq: Journal of the Medieval Mediterranean. 2021, 33: 16. doi:10.1080/09503110.2020.1833575 –通过Taylor & Francis online.

- ^ Procopius. II.XXVIII. De Bello Vandalico.

- ^ Sarantis, Alexander. War and Diplomacy in Pannonia and the Northwest Balkans during the Reign of Justinian: The Gepid Threat and Imperial Responses. Dumbarton Oaks Papers. 2009, 63: 22. JSTOR 41219761.

- ^ J. Norwich, Byzantium: The Early Centuries, 215

- ^ Rosen 2007,第153–155頁.

- ^ Moorhead (1994), pp. 84–86.

- ^ John Stevens Cabot Abbott; Wilfred C. Lay. Italy. P. F. Collier. 1900: 424.

- ^ D’Amato, Raffaele. Imperial Roman Warships 193–565 AD. Bloomsbury Publishing. 23 February 2017: 44. ISBN 978-1-4728-1827-0 (英语).

- ^ Bury 1958,第233–238頁.

- ^ J. Norwich, Byzantium: The Early Centuries, 251

- ^ J. Norwich, Byzantium: The Early Centuries, 233

- ^ Mavor, William Fordyce. Universal history, ancient and modern. 1 March 1802 –通过Google Books.

- ^ Adams History of Western Art pp. 158–159

- ^ Getica, 303

- ^ Evans, James Allan. The Power Game in Byzantium : Antonina and the Empress Theodora.. London: Bloomsbury Publishing. 2011: 205–206. ISBN 978-1-4411-2040-3. OCLC 843198707.

- ^ 引用错误:没有为名为

Geopolitics on the Silk Road的参考文献提供内容 - ^ Sinor, Dennis. The First Türk Empire (553–682). UNESCO. 1996: 327–332 [2022-01-23]. ISBN 978-92-3-103211-0.

- ^ Howard, Michael C. Transnationalism in ancient and medieval societies: the role of cross-border trade and travel. Jefferson, N.C.: McFarland. 2012: 133. ISBN 978-0-7864-9033-2. OCLC 779849477.

- ^ 110.0 110.1 Meyendorff 1989,第207–250頁.

- ^ Treatises written by Justinian can be found in Migne's Patrologia Graeca, Vol. 86.

- ^ Cod., I., v. 12

- ^ Procopius, Historia Arcana, 28;

- ^ Nov., cxlvi., 8 February 553

- ^ Michael Maas, The Cambridge companion to the Age of Justinian, Cambridge University Press: 16–, 2005 [18 August 2010], ISBN 978-0-521-81746-2

- ^ Sarris, Peter. Justinian: emperor, soldier, saint. London: Basic Books. 2023: 283. ISBN 9781529365399.

- ^ Cod., I., v. 12.

- ^ 引用错误:没有为名为

Justinian: emperor, soldier, saint的参考文献提供内容 - ^ 119.0 119.1 Gibbons, Ann. Why 536 was 'the worst year to be alive'. Science. 15 November 2018. S2CID 189287084. doi:10.1126/science.aaw0632.

- ^ Larsen, L. B.; Vinther, B. M.; Briffa, K. R.; Melvin, T. M.; Clausen, H. B.; Jones, P. D.; Siggaard-Andersen, M.-L.; Hammer, C. U.; et al. New ice core evidence for a volcanic cause of the A.D. 536 dust veil. Geophys. Res. Lett. 2008, 35 (4): L04708. Bibcode:2008GeoRL..35.4708L. doi:10.1029/2007GL032450

.

.

- ^ Than, Ker. Slam dunks from space led to hazy shade of winter. New Scientist. 3 January 2009, 201 (2689): 9. Bibcode:2009NewSc.201....9P. doi:10.1016/S0262-4079(09)60069-5.

- ^ Procopius; Dewing, Henry Bronson, trans. Procopius. 2: History of the [Vandalic] Wars, Books III and IV. London, England: William Heinemann. 1916: 329 [3 October 2021]. ISBN 978-0-674-99054-8. (原始内容存档于11 October 2023).

- ^ Ochoa, George; Jennifer Hoffman; Tina Tin. Climate: the force that shapes our world and the future of life on earth. Emmaus, PA: Rodale. 2005. ISBN 978-1-59486-288-5.

- ^ Mordechai, Lee; Eisenberg, Merle; Newfield, Timothy P.; Izdebski, Adam; Kay, Janet E.; Poinar, Hendrik. The Justinianic Plague: An inconsequential pandemic?. Proceedings of the National Academy of Sciences. 27 November 2019, 116 (51): 25546–25554. Bibcode:2019PNAS..11625546M. ISSN 0027-8424. PMC 6926030

. PMID 31792176. doi:10.1073/pnas.1903797116

. PMID 31792176. doi:10.1073/pnas.1903797116  (英语).

(英语).

- ^ Mordechai, Lee; Eisenberg, Merle. Rejecting Catastrophe: The Case of the Justinianic Plague. Past & Present. 1 August 2019, (244): 3–50. ISSN 0031-2746. doi:10.1093/pastj/gtz009 (英语).

- ^ Sbeinati, M. R.; Darawcheh, R.; Mouty, M. The historical earthquakes of Syria: an analysis of large and moderate earthquakes from 1365 B.C. to 1900 A.D.. Annals of Geophysics. 25 December 2005, 48 (3) [24 December 2021]. ISSN 2037-416X. doi:10.4401/ag-3206

. (原始内容存档于20 January 2022) (英语).

. (原始内容存档于20 January 2022) (英语).

外部連結

[编辑]- St Justinian the Emperor (页面存档备份,存于互联网档案馆) Orthodox Icon and Synaxarion (14 November)

- The Anekdota ("Secret history") of Procopius in English translation. (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- The Buildings of Procopius in English translation.

- The Roman Law Library by Professor Yves Lassard and Alexandr Koptev

- Lecture series covering 12 Byzantine Rulers, including Justinian (页面存档备份,存于互联网档案馆) - by Lars Brownworth

- De Imperatoribus Romanis. An Online Encyclopedia of Roman Emperors (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- Reconstruction of column of Justinian in Constantinople

- Opera Omnia by Migne Patrologia Graeca with analytical indexes (页面存档备份,存于互联网档案馆)

查士丁尼一世 出生于:483年5月11日逝世於:565年11月14日

| ||

|---|---|---|

| 統治者頭銜 | ||

| 前任者: 查士丁一世 |

拜占庭皇帝 527年-565年 與查士丁一世同時在任 (527年) |

繼任者: 查士丁二世 |