挹娄

中国东北地区历史 | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 中国东北史前史 | ||||||||||||||

| 燕国 | (辽西郡) | 箕子朝鮮 | 东胡 | 肃慎 | 濊貊 | |||||||||

| (辽东郡) | ||||||||||||||

| 秦朝 | (辽西郡) | |||||||||||||

| (辽东郡) | ||||||||||||||

| 西汉 | (辽西郡) | 卫满朝鲜 | 匈奴 | |||||||||||

| (辽东郡) | ||||||||||||||

| (漢四郡) | 扶餘國 | 沃沮 | 高句丽 | |||||||||||

| 东汉 | (辽西郡) | 乌桓 | 鲜卑 | 挹娄 | ||||||||||

| (辽东郡) | ||||||||||||||

| (玄菟郡) | ||||||||||||||

| 曹魏 | (昌黎郡) | (公孫度) | ||||||||||||

| (辽东郡) | ||||||||||||||

| (玄菟郡) | ||||||||||||||

| 西晋 | (平州) | |||||||||||||

| 慕容部 | 宇文部 | |||||||||||||

| 前燕 | (平州) | |||||||||||||

| 前秦 | (平州) | |||||||||||||

| 后燕 | (平州) | |||||||||||||

| 北燕 | ||||||||||||||

| 北魏 | (营州) | 柔然 | 契丹 | 库莫奚 | 室韦 | 勿吉 | ||||||||

| 东魏 | (营州) | |||||||||||||

| 北齐 | (营州) | |||||||||||||

| 北周 | (营州) | |||||||||||||

| 隋朝 | (柳城郡) | 突厥汗国 | 靺鞨 | |||||||||||

| (燕郡) | ||||||||||||||

| (辽西郡) | ||||||||||||||

| 唐朝 | (营州) | (松漠都督府) | (饶乐都督府) | (室韦都督府) | (黑水都督府) | 渤海国 (渤海都督府) |

(安东都护府) | |||||||

| 辽朝 | (上京道) (中京道) (东京道) |

女真 | 东丹国 | |||||||||||

| 定安国 | ||||||||||||||

| (东京道) | ||||||||||||||

| 金朝 | (东京路) | (上京路) | ||||||||||||

| 東遼 | 大真國 | |||||||||||||

| 元朝 | (辽阳行省) | |||||||||||||

| 明朝 | (辽东都司) | (奴尔干都司) | ||||||||||||

| 建州女真 | 海西女真 | 野人女真 | ||||||||||||

| 清朝 | (东三省:东三省总督·黑龍江將軍、吉林将军、盛京将军) | |||||||||||||

| (满洲地区) | 帝俄外满洲 | |||||||||||||

| 中華民國 (奉系军阀) |

远东共和国 | |||||||||||||

| 苏联远东 | ||||||||||||||

| 东北最高行政委员会 满洲国 | ||||||||||||||

| 苏联占领下的满洲 | ||||||||||||||

| 中華民國 东九省 | ||||||||||||||

| 中华人民共和国 东北地区 |

俄罗斯联邦远东 | |||||||||||||

| 注 | 政区、政权大部在今东北三省者用粗体。 | |||||||||||||

| 参见 | ||||||||||||||

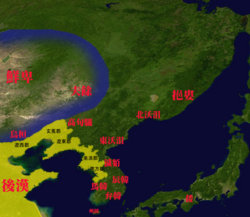

挹娄,東汉至北魏前定居今天中国东北地区的古代族群。挹娄人穴居山中,南与沃沮为邻,西接夫余,曹魏黃初年间(220年—226年)反叛夫余获得了独立,常乘船盗寇沃沮,东汉末年至北魏前与中原有朝贡往来。“挹娄”最早出现于魏文帝时期史书《魏略》,至北周时期为勿吉所取代,魏晋以来的史书多认为挹娄就是先秦时期的肃慎,但近代以来这种说法颇有争议,其与后世勿吉、靺鞨、虞娄等部的关系也并不明确。考古学一般将其与三江平原南部的滚兔岭遗址联系起来。

文献记载

[编辑]

“挹娄”之名最早见于魏文帝曹丕时期成书的魚豢《魏略》,其文曰:“挹娄,一名肃慎氏。”西晋成书的《三国志》则是最早为挹娄立传的史书。[1]刘宋成书的《后汉书》和《三国志》都称挹娄为“古肃慎之国”;唐代成书的《晋书》和《通典》也有类似的描述,反过来称该部族为“肃慎氏,一名挹娄”。[2][3]:81关于其分布,《三国志》和《后汉书》称其在夫余国东北千里、东至于海、南接沃沮、不知北界;《晋书》称挹娄居住在车马不通的深山老林之中, “東濱大海,西接寇漫汗國,北極弱水”;《新唐书》则记载,渤海国以肃慎故地置上京龙泉府,挹娄故地置定理府、安边府。[4]:75-77按照《晋书》的说法,“肃慎”最早于周武王时入贡,周公辅佐周成王时仍有入贡,此后千余年间与中原再无联系,即便秦汉盛世也没有“肃慎”的消息,直到魏文帝任汉相时候才重新入贡,晋武帝时又向晋朝入贡,并称“每候牛马向西南眠者三年矣,是知有大国所在”,因此才来入贡。[5]

《后汉书》和《三国志》对挹娄的记载虽有出入但文字基本雷同,而《三国志》的成书时间较早。根据《三国志》的记载,挹娄人居住在山地,气候较夫余寒冷,以地穴为居所,地穴越深则地位越高。挹娄人外貌上与夫余人相似,但是语言与夫余和高句丽不同,种植五谷,畜养马和牛,使用麻布,特别喜欢养猪;冬天挹娄人会用猪油涂抹身体御寒,夏天则赤身裸体、只有私处用布遮掩。挹娄人“不洁”,在定居点中央建造“溷”(厕所暨猪圈),人则居住在“溷”的四周。挹娄人虽然人数不多,但是孔武有力,善于爬山和射箭,“弓长四尺,力如弩,矢用楛,长尺八寸,青石为镞”,并且会在箭簇上下毒。挹娄在汉代曾长期臣服于夫余,但是因为“夫餘責其租賦重”在曹魏黃初年间(220年—226年)反叛夫余,并且最终摆脱夫余控制获得了独立;挹娄又与北沃沮为敌,常乘船入侵北沃沮,为此北沃沮人“夏月恆在山巖深穴中爲守備, 冬月冰凍, 船道不通, 乃下居村落”。[6][7][4]:75-77除本传之外,曹魏曾在对高句丽战争从高句丽首都丸都派出玄菟太守王颀追击,深入沃沮境内千里,直至肃慎的南界。[8]

成书于唐代的《晉書》则主要引用了《肃慎国记》,除首句外皆以“肃慎”称呼。[8]记载“肃慎”“夏則巢居,冬則穴處”,并且“父子世爲君長”,虽然没有文字但是有口耳相传的习惯法,将马作为财产却不会骑马,畜养猪而不养牛羊,猪皮用来做衣服,猪毛用来织布,猪肉则食用。《晉書》还援引了《山海经》中有关肃慎的记载,称肃慎国中有一株名为雒常的神树,相传为圣人所种植,如果中原出了圣人,这棵树就会长出可以当成衣服的树皮。“肃慎”没有井和灶,但是有瓦鬲,用瓦鬲盛四五升食物做饭吃,箕踞在地上用脚夹着肉吃,如果肉被冻起来了就坐在肉上解冻。“肃慎”的地方没有盐和铁,因此烧木为灰,将其做成料汁来喝。其人有编发的习俗,下身穿一尺宽的襜裙。嫁娶时,男子将羽毛插在女子头上,女子如果合意则将羽毛带回家,之后二人便可以成婚;女子成婚之后守贞,结婚前则淫荡。看重年轻人而轻视老人,老人死后当天就会被埋葬在野外,用木头做成棺材,在棺材上放现杀的猪肉作为死者的食物。天性凶悍,崇尚无忧无虑、没有哀伤的生活,因此父母死后男子不能哭泣,一旦哭泣便被视作懦弱。族人之间发生盗窃,无论偷多少东西都是死刑,因此各部之间虽然居住在野外却彼此间秋毫无犯。使用“檀弓”、“楛矢”和“石砮”,皮革、兽骨作为盔甲,弓长三尺五寸,矢长一尺八寸,“石砮”则产自境内东北的山中,极其锋利,可以刻入铁中,族人取材时则会向山神祈祷。[5]

考证与源流

[编辑]就“挹娄”的本义,各家各说莫衷一是,以通古斯语“穴居人”说影响最大。“穴居人”说为诸说中最早,来自于清代官修史书《满洲源流考》,书中将“挹娄”翻译作满语的“岩穴”(满语:ᠶᡝᡵᡠ,穆麟德轉寫:yeru),这种解释和史料中记载的挹娄人穴居的世俗相合,对后世影响很大,为李治亭编《东北通史》等书所采信。也有傅朗云、杨旸、何光岳等认为“挹娄”通汉语之“邑落”和医巫闾(满语:ᡳᠯᠠᡤᡡᡵᡳ,穆麟德轉寫:ilagūri),“医巫闾”作为“医巫结庐之地”也有“邑落”的含义,因此三者音义相通;何光岳则称“娄”通“貗”,因而合史书中养猪之论;此说更是引申到诸如鸭绿江、饮马河、虞娄靺鞨等史地名词,论述了挹娄在各地的迁移和分布。还有说法认为“挹娄”和“肃慎”有某种联系,或称“挹娄”通满语“捕兽网套”(满语:ᡳᠯᡝ,穆麟德轉寫:ile),称网眼类似箭窟窿,暗合史书中射箭的传统,而金毓黻则称“挹娄”和“肃慎”为同音异译。还有说法称“挹娄”通阿留申,乃至于阿拉斯加,不一而足。[1]

就“挹娄”的起源,魏晋以来的传统史观认为挹娄同肃慎。由于肃慎之贡所具有的祥瑞意味,这种说法在政治上根深蒂固,但自20世纪以来便受到了各史家的质疑。[9]然而多年论战之后学界对于挹娄与肃慎之间的关系尚未有定论。一派的学者支持传统史学观点,认为挹娄系肃慎之改称——如金毓黻、保井克己、刘节等学者支持此说,认为肃慎、挹娄、勿吉、女真乃至于沃沮均为通古斯语同一词汇的音转[5];另一派则认为挹娄与肃慎并不等同,其中的多数人认为二者为同一民族系统下的不同部族,因兴起时间不同在不同时间成为整个民族系统的代称,肃慎兴起于西周时期而挹娄兴起于魏晋时期,也有人认为两者为完全无关的两支部族。[1]总体而言,尽管挹娄和肃慎之间的关系仍无共识,但是白鸟库吉以来的现代史家多认可“挹娄”与“肃慎”同属通古斯人;同时也有有三上次男、史禄国等认为挹娄属于古西伯利亚人,例如三上次男将挹娄人“不洁”和“溷”和后世吉列迷人、爱斯基摩人用尿洗洁的习俗联系在一起,将挹娄和古西伯利亚人联系起来。[10][1]

就“挹娄”的后世,传统史观则认为挹娄演变为勿吉。北魏史料中的勿吉风俗与唐代史料的靺鞨基本相同,可以看出唐代人眼中二者相同。相较之挹娄人仅仅遮蔽下体,勿吉人则“妇女穿布裙,男子衣皮裘”,在穴居之外还会筑城,能够制造车船,并且形成了明确的部落集团——总体而言,勿吉人的发展水平高于挹娄。[11]孙进己则认为,唐代靺鞨中的虞娄部即挹娄,而靺鞨中的拂涅部为勿吉,两者为不同部;挹娄多数演化为胡里改部,最终成为了满族的主体,但也有少部分加入了金代女真。[4]:75+84-85

考古学文化

[编辑]最早论及挹娄考古学文化的是1954年的李文信,他将依兰县倭肯河流域的哈达洞穴遗址,这一遗址年代相当于汉魏时期,为新石器时代文化遗迹。随着三江平原考古取得进展,更多类似遗址被发现,形成了以绥滨县蜿蜒河遗址为代表的蜿蜒河文化。1970年代,苏联考古学家杰列维扬科将苏联境内的波尔采文化作为挹娄遗迹,而经过林沄等论证,中国境内的蜿蜒河文化与波尔采文化系同一文化类型。1984年,又在佳木斯市郊区发掘出文化类似的滚兔岭遗址。1989年,魏国忠等提出了滚兔岭文化系挹娄文化之论,指出这一文化区域多山地、多山城,西泡子沿文化系统和其南团结文化系统恰恰可以与史料中西接夫余、南邻沃沮相对应;且团结文化中的小四方山遗址存在山上、山下两处同期居住地,可以对应古籍中沃沮人躲避挹娄人沿河盗寇夏处岩穴、冬则下居的描述;并且这一遗址是周围唯一没有发现俎豆的遗址,和史料中挹娄是东夷中唯一不用俎豆的描述相合。此外,孙进己还指出,滚兔岭的位置恰好与西团山文化为代表的夫余文化相差约千里,相较于其他遗址更符合古籍对二者距离的描述。[12][4]:77-81

综上,考古学家将史料上所称呼的挹娄文化区域主要分为2个类型:其一为蜿蜒河-波尔采文化,主要位于东流松花江以北,以黑龙江中游南岸、中国境内的蜿蜒河文化与北岸、俄罗斯境内的波尔采文化为代表,年代大约在两汉时期,其后继的、以“靺鞨罐”为文物特征的同仁一期文化则年代大约在北朝至唐代,一般被认为属于勿吉、靺鞨文化;松花江以南则为以角状把手为代表文物特征的滚兔岭文化,角状把手主要分布于春秋战国时期的长城沿线区域,这可能暗示了其受到了北迁民族的影响,其后继的凤林文化则受到了北方蜿蜒河-波尔采文化、南方团结文化的影响。此外,松花江南岸、滚兔岭文化附近另有东兴文化、同一区域后继的“河口遗存”则可能与东康文化相关,可能是独立于蜿蜒河-波尔采文化、滚兔岭文化的文化类型,然而后继的河口四期文化则与“河口遗存”相差太大,反而与北部同仁一期文化相似,可以延续到延续到渤海国前,大概率是北部的勿吉、靺鞨取代了当地原住民。以往学者多认为勿吉的族称与沃沮存在联系,勿吉的兴起与沃沮的消失时代相当,按照考古学证据则可能是以滚兔岭文化为代表的挹娄与以同仁文化为代表的“先靺鞨人”、以团结文化为代表的沃沮人融合,形成了以凤林文化为代表的新文化。有学者怀疑融合沃沮、靺鞨两部的凤林文化即勿吉文化,但是凤林遗址年代上不能覆盖勿吉的活跃时间,并且附近年代更晚的河口四期已经完全为北部靺鞨文化所取代,河口四期和凤林文化存在年代、文化上的断层——这就会与传统上勿吉通靺鞨的说法相悖,暗示了勿吉与后继的靺鞨也并非完全相同,也可能为挹娄系统文化相似的两部。[12][13]

延伸阅读

[编辑][在维基数据编辑]

參考文獻

[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 王禹浪; 王天姿; 王俊铮. 挹娄族称、地理分布及文化遗存. 白山黑水之间:满族先民源流新考. 黑龙江流域暨远东历史文化丛书. 中国社会科学出版社. 2022-04 [2025-07-03]. ISBN 978-7-5203-9881-7. (原始内容存档于2025-07-03).

- ^ 李德山. 挹娄族考略. 黑河学刊. 1988, (4). doi:10.14054/j.cnki.cn23-1120/c.1988.04.047.

- ^ 李治亭. 东北通史. 中国边疆通史丛书. 郑州: 中州古籍出版社. 2003. ISBN 978-7-5348-1894-3.

- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 孙进己; 孙泓. 女真民族史. 桂林. 2010. ISBN 978-7-5633-7456-4.

- ^ 5.0 5.1 5.2 진서(晉書)·동이열전(東夷列傳)·숙신(肅愼). 中國正史朝鮮傳: 譯註. 國史編纂委員會. 1987 (韩语).

- ^ 후한서(後漢書)·동이열전(東夷列傳)·읍루(挹婁). 中國正史朝鮮傳: 譯註. 國史編纂委員會. 1987 (韩语).

- ^ 삼국지(三國志)·위서(魏書)·동이전(東夷傳)·읍루(挹婁). 中國正史朝鮮傳: 譯註. 國史編纂委員會. 1987 (韩语).

- ^ 8.0 8.1 程尼娜. 汉至唐时期肃慎、挹娄、勿吉、靺鞨及其朝贡活动研究. 中国边疆史地研究. 2014, 24 (2).

- ^ 王乐文. “肃慎族系”观产生原因简论. 光明日报. 2006-06-05 [2025-07-03]. (原始内容存档于2025-07-03).

- ^ 三上次男. 挹婁人の人尿使用の慣習について. 古代東北アジア史硏究. 吉川弘文館. 1977 (日语).

- ^ 宁波. 黑龙江地区的挹娄与勿吉人. 黑龙江史志. 2019, (3).

- ^ 12.0 12.1 王乐文. 挹娄、勿吉、靺鞨三族关系的考古学观察. 民族研究. 2009, (4).

- ^ 刘晓东. 挹娄、靺鞨关系的考古学讨论. 北方文物. 2013, (1).