挹婁

中國東北地區歷史 | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 中國東北史前史 | ||||||||||||||

| 燕國 | (遼西郡) | 箕子朝鮮 | 東胡 | 肅慎 | 濊貊 | |||||||||

| (遼東郡) | ||||||||||||||

| 秦朝 | (遼西郡) | |||||||||||||

| (遼東郡) | ||||||||||||||

| 西漢 | (遼西郡) | 衛滿朝鮮 | 匈奴 | |||||||||||

| (遼東郡) | ||||||||||||||

| (漢四郡) | 扶餘國 | 沃沮 | 高句麗 | |||||||||||

| 東漢 | (遼西郡) | 烏桓 | 鮮卑 | 挹婁 | ||||||||||

| (遼東郡) | ||||||||||||||

| (玄菟郡) | ||||||||||||||

| 曹魏 | (昌黎郡) | (公孫度) | ||||||||||||

| (遼東郡) | ||||||||||||||

| (玄菟郡) | ||||||||||||||

| 西晉 | (平州) | |||||||||||||

| 慕容部 | 宇文部 | |||||||||||||

| 前燕 | (平州) | |||||||||||||

| 前秦 | (平州) | |||||||||||||

| 後燕 | (平州) | |||||||||||||

| 北燕 | ||||||||||||||

| 北魏 | (營州) | 柔然 | 契丹 | 庫莫奚 | 室韋 | 勿吉 | ||||||||

| 東魏 | (營州) | |||||||||||||

| 北齊 | (營州) | |||||||||||||

| 北周 | (營州) | |||||||||||||

| 隋朝 | (柳城郡) | 突厥汗國 | 靺鞨 | |||||||||||

| (燕郡) | ||||||||||||||

| (遼西郡) | ||||||||||||||

| 唐朝 | (營州) | (松漠都督府) | (饒樂都督府) | (室韋都督府) | (黑水都督府) | 渤海國 (渤海都督府) |

(安東都護府) | |||||||

| 遼朝 | (上京道) (中京道) (東京道) |

女真 | 東丹國 | |||||||||||

| 定安國 | ||||||||||||||

| (東京道) | ||||||||||||||

| 金朝 | (東京路) | (上京路) | ||||||||||||

| 東遼 | 大真國 | |||||||||||||

| 元朝 | (遼陽行省) | |||||||||||||

| 明朝 | (遼東都司) | (奴爾干都司) | ||||||||||||

| 建州女真 | 海西女真 | 野人女真 | ||||||||||||

| 清朝 | (東三省:東三省總督·黑龍江將軍、吉林將軍、盛京將軍) | |||||||||||||

| (滿洲地區) | 帝俄外滿洲 | |||||||||||||

| 中華民國 (奉系軍閥) |

遠東共和國 | |||||||||||||

| 蘇聯遠東 | ||||||||||||||

| 東北最高行政委員會 滿洲國 | ||||||||||||||

| 蘇聯佔領下的滿洲 | ||||||||||||||

| 中華民國 東九省 | ||||||||||||||

| 中華人民共和國 東北地區 |

俄羅斯聯邦遠東 | |||||||||||||

| 注 | 政區、政權大部在今東北三省者用粗體。 | |||||||||||||

| 參見 | ||||||||||||||

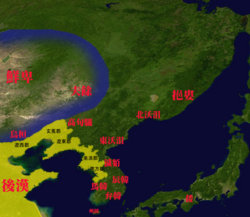

挹婁,東漢至北魏前定居今天中國東北地區的古代族群。挹婁人穴居山中,南與沃沮為鄰,西接夫余,曹魏黃初年間(220年—226年)反叛夫余獲得了獨立,常乘船盜寇沃沮,東漢末年至北魏前與中原有朝貢往來。「挹婁」最早出現於魏文帝時期史書《魏略》,至北周時期為勿吉所取代,魏晉以來的史書多認為挹婁就是先秦時期的肅慎,但近代以來這種說法頗有爭議,其與後世勿吉、靺鞨、虞婁等部的關係也並不明確。考古學一般將其與三江平原南部的滾兔嶺遺址聯繫起來。

文獻記載

[編輯]

「挹婁」之名最早見於魏文帝曹丕時期成書的魚豢《魏略》,其文曰:「挹婁,一名肅慎氏。」西晉成書的《三國志》則是最早為挹婁立傳的史書。[1]劉宋成書的《後漢書》和《三國志》都稱挹婁為「古肅慎之國」;唐代成書的《晉書》和《通典》也有類似的描述,反過來稱該部族為「肅慎氏,一名挹婁」。[2][3]:81關於其分布,《三國志》和《後漢書》稱其在夫余國東北千里、東至於海、南接沃沮、不知北界;《晉書》稱挹婁居住在車馬不通的深山老林之中, 「東濱大海,西接寇漫汗國,北極弱水」;《新唐書》則記載,渤海國以肅慎故地置上京龍泉府,挹婁故地置定理府、安邊府。[4]:75-77按照《晉書》的說法,「肅慎」最早於周武王時入貢,周公輔佐周成王時仍有入貢,此後千餘年間與中原再無聯繫,即便秦漢盛世也沒有「肅慎」的消息,直到魏文帝任漢相時候才重新入貢,晉武帝時又向晉朝入貢,並稱「每候牛馬向西南眠者三年矣,是知有大國所在」,因此才來入貢。[5]

《後漢書》和《三國志》對挹婁的記載雖有出入但文字基本雷同,而《三國志》的成書時間較早。根據《三國志》的記載,挹婁人居住在山地,氣候較夫余寒冷,以地穴為居所,地穴越深則地位越高。挹婁人外貌上與夫餘人相似,但是語言與夫余和高句麗不同,種植五穀,畜養馬和牛,使用麻布,特別喜歡養豬;冬天挹婁人會用豬油塗抹身體禦寒,夏天則赤身裸體、只有私處用布遮掩。挹婁人「不潔」,在定居點中央建造「溷」(廁所暨豬圈),人則居住在「溷」的四周。挹婁人雖然人數不多,但是孔武有力,善於爬山和射箭,「弓長四尺,力如弩,矢用楛,長尺八寸,青石為鏃」,並且會在箭簇上下毒。挹婁在漢代曾長期臣服於夫余,但是因為「夫餘責其租賦重」在曹魏黃初年間(220年—226年)反叛夫余,並且最終擺脫夫余控制獲得了獨立;挹婁又與北沃沮為敵,常乘船入侵北沃沮,為此北沃沮人「夏月恆在山巖深穴中爲守備, 冬月冰凍, 船道不通, 乃下居村落」。[6][7][4]:75-77除本傳之外,曹魏曾在對高句麗戰爭從高句麗首都丸都派出玄菟太守王頎追擊,深入沃沮境內千里,直至肅慎的南界。[8]

成書於唐代的《晉書》則主要引用了《肅慎國記》,除首句外皆以「肅慎」稱呼。[8]記載「肅慎」「夏則巢居,冬則穴處」,並且「父子世爲君長」,雖然沒有文字但是有口耳相傳的習慣法,將馬作為財產卻不會騎馬,畜養豬而不養牛羊,豬皮用來做衣服,豬毛用來織布,豬肉則食用。《晉書》還援引了《山海經》中有關肅慎的記載,稱肅慎國中有一株名為雒常的神樹,相傳為聖人所種植,如果中原出了聖人,這棵樹就會長出可以當成衣服的樹皮。「肅慎」沒有井和灶,但是有瓦鬲,用瓦鬲盛四五升食物做飯吃,箕踞在地上用腳夾着肉吃,如果肉被凍起來了就坐在肉上解凍。「肅慎」的地方沒有鹽和鐵,因此燒木為灰,將其做成料汁來喝。其人有編發的習俗,下身穿一尺寬的襜裙。嫁娶時,男子將羽毛插在女子頭上,女子如果合意則將羽毛帶回家,之後二人便可以成婚;女子成婚之後守貞,結婚前則淫蕩。看重年輕人而輕視老人,老人死後當天就會被埋葬在野外,用木頭做成棺材,在棺材上放現殺的豬肉作為死者的食物。天性兇悍,崇尚無憂無慮、沒有哀傷的生活,因此父母死後男子不能哭泣,一旦哭泣便被視作懦弱。族人之間發生盜竊,無論偷多少東西都是死刑,因此各部之間雖然居住在野外卻彼此間秋毫無犯。使用「檀弓」、「楛矢」和「石砮」,皮革、獸骨作為盔甲,弓長三尺五寸,矢長一尺八寸,「石砮」則產自境內東北的山中,極其鋒利,可以刻入鐵中,族人取材時則會向山神祈禱。[5]

考證與源流

[編輯]就「挹婁」的本義,各家各說莫衷一是,以通古斯語「穴居人」說影響最大。「穴居人」說為諸說中最早,來自於清代官修史書《滿洲源流考》,書中將「挹婁」翻譯作滿語的「岩穴」(滿語:ᠶᡝᡵᡠ,穆麟德轉寫:yeru),這種解釋和史料中記載的挹婁人穴居的世俗相合,對後世影響很大,為李治亭編《東北通史》等書所採信。也有傅朗雲、楊暘、何光岳等認為「挹婁」通漢語之「邑落」和醫巫閭(滿語:ᡳᠯᠠᡤᡡᡵᡳ,穆麟德轉寫:ilagūri),「醫巫閭」作為「醫巫結廬之地」也有「邑落」的含義,因此三者音義相通;何光岳則稱「婁」通「貗」,因而合史書中養豬之論;此說更是引申到諸如鴨綠江、飲馬河、虞婁靺鞨等史地名詞,論述了挹婁在各地的遷移和分布。還有說法認為「挹婁」和「肅慎」有某種聯繫,或稱「挹婁」通滿語「捕獸網套」(滿語:ᡳᠯᡝ,穆麟德轉寫:ile),稱網眼類似箭窟窿,暗合史書中射箭的傳統,而金毓黻則稱「挹婁」和「肅慎」為同音異譯。還有說法稱「挹婁」通阿留申,乃至於阿拉斯加,不一而足。[1]

就「挹婁」的起源,魏晉以來的傳統史觀認為挹婁同肅慎。由於肅慎之貢所具有的祥瑞意味,這種說法在政治上根深蒂固,但自20世紀以來便受到了各史家的質疑。[9]然而多年論戰之後學界對於挹婁與肅慎之間的關係尚未有定論。一派的學者支持傳統史學觀點,認為挹婁系肅慎之改稱——如金毓黻、保井克己、劉節等學者支持此說,認為肅慎、挹婁、勿吉、女真乃至於沃沮均為通古斯語同一詞彙的音轉[5];另一派則認為挹婁與肅慎並不等同,其中的多數人認為二者為同一民族系統下的不同部族,因興起時間不同在不同時間成為整個民族系統的代稱,肅慎興起於西周時期而挹婁興起於魏晉時期,也有人認為兩者為完全無關的兩支部族。[1]總體而言,儘管挹婁和肅慎之間的關係仍無共識,但是白鳥庫吉以來的現代史家多認可「挹婁」與「肅慎」同屬通古斯人;同時也有有三上次男、史祿國等認為挹婁屬於古西伯利亞人,例如三上次男將挹婁人「不潔」和「溷」和後世吉列迷人、愛斯基摩人用尿洗潔的習俗聯繫在一起,將挹婁和古西伯利亞人聯繫起來。[10][1]

就「挹婁」的後世,傳統史觀則認為挹婁演變為勿吉。北魏史料中的勿吉風俗與唐代史料的靺鞨基本相同,可以看出唐代人眼中二者相同。相較之挹婁人僅僅遮蔽下體,勿吉人則「婦女穿布裙,男子衣皮裘」,在穴居之外還會築城,能夠製造車船,並且形成了明確的部落集團——總體而言,勿吉人的發展水平高於挹婁。[11]孫進己則認為,唐代靺鞨中的虞婁部即挹婁,而靺鞨中的拂涅部為勿吉,兩者為不同部;挹婁多數演化為胡里改部,最終成為了滿族的主體,但也有少部分加入了金代女真。[4]:75+84-85

考古學文化

[編輯]最早論及挹婁考古學文化的是1954年的李文信,他將依蘭縣倭肯河流域的哈達洞穴遺址,這一遺址年代相當於漢魏時期,為新石器時代文化遺蹟。隨着三江平原考古取得進展,更多類似遺址被發現,形成了以綏濱縣蜿蜒河遺址為代表的蜿蜒河文化。1970年代,蘇聯考古學家傑列維揚科將蘇聯境內的波爾采文化作為挹婁遺蹟,而經過林沄等論證,中國境內的蜿蜒河文化與波爾采文化系同一文化類型。1984年,又在佳木斯市郊區發掘出文化類似的滾兔嶺遺址。1989年,魏國忠等提出了滾兔嶺文化系挹婁文化之論,指出這一文化區域多山地、多山城,西泡子沿文化系統和其南團結文化系統恰恰可以與史料中西接夫余、南鄰沃沮相對應;且團結文化中的小四方山遺址存在山上、山下兩處同期居住地,可以對應古籍中沃沮人躲避挹婁人沿河盜寇夏處岩穴、冬則下居的描述;並且這一遺址是周圍唯一沒有發現俎豆的遺址,和史料中挹婁是東夷中唯一不用俎豆的描述相合。此外,孫進己還指出,滾兔嶺的位置恰好與西團山文化為代表的夫余文化相差約千里,相較於其他遺址更符合古籍對二者距離的描述。[12][4]:77-81

綜上,考古學家將史料上所稱呼的挹婁文化區域主要分為2個類型:其一為蜿蜒河-波爾采文化,主要位於東流松花江以北,以黑龍江中游南岸、中國境內的蜿蜒河文化與北岸、俄羅斯境內的波爾采文化為代表,年代大約在兩漢時期,其後繼的、以「靺鞨罐」為文物特徵的同仁一期文化則年代大約在北朝至唐代,一般被認為屬於勿吉、靺鞨文化;松花江以南則為以角狀把手為代表文物特徵的滾兔嶺文化,角狀把手主要分布於春秋戰國時期的長城沿線區域,這可能暗示了其受到了北遷民族的影響,其後繼的鳳林文化則受到了北方蜿蜒河-波爾采文化、南方團結文化的影響。此外,松花江南岸、滾兔嶺文化附近另有東興文化、同一區域後繼的「河口遺存」則可能與東康文化相關,可能是獨立於蜿蜒河-波爾采文化、滾兔嶺文化的文化類型,然而後繼的河口四期文化則與「河口遺存」相差太大,反而與北部同仁一期文化相似,可以延續到延續到渤海國前,大概率是北部的勿吉、靺鞨取代了當地原住民。以往學者多認為勿吉的族稱與沃沮存在聯繫,勿吉的興起與沃沮的消失時代相當,按照考古學證據則可能是以滾兔嶺文化為代表的挹婁與以同仁文化為代表的「先靺鞨人」、以團結文化為代表的沃沮人融合,形成了以鳳林文化為代表的新文化。有學者懷疑融合沃沮、靺鞨兩部的鳳林文化即勿吉文化,但是鳳林遺址年代上不能覆蓋勿吉的活躍時間,並且附近年代更晚的河口四期已經完全為北部靺鞨文化所取代,河口四期和鳳林文化存在年代、文化上的斷層——這就會與傳統上勿吉通靺鞨的說法相悖,暗示了勿吉與後繼的靺鞨也並非完全相同,也可能為挹婁系統文化相似的兩部。[12][13]

參考文獻

[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 王禹浪; 王天姿; 王俊錚. 挹娄族称、地理分布及文化遗存. 白山黑水之间:满族先民源流新考. 黑龍江流域暨遠東歷史文化叢書. 中國社會科學出版社. 2022-04 [2025-07-03]. ISBN 978-7-5203-9881-7. (原始內容存檔於2025-07-03).

- ^ 李德山. 挹娄族考略. 黑河學刊. 1988, (4). doi:10.14054/j.cnki.cn23-1120/c.1988.04.047.

- ^ 李治亭. 东北通史. 中國邊疆通史叢書. 鄭州: 中州古籍出版社. 2003. ISBN 978-7-5348-1894-3.

- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 孫進己; 孫泓. 女真民族史. 桂林. 2010. ISBN 978-7-5633-7456-4.

- ^ 5.0 5.1 5.2 진서(晉書)·동이열전(東夷列傳)·숙신(肅愼). 中國正史朝鮮傳: 譯註. 國史編纂委員會. 1987 (韓語).

- ^ 후한서(後漢書)·동이열전(東夷列傳)·읍루(挹婁). 中國正史朝鮮傳: 譯註. 國史編纂委員會. 1987 (韓語).

- ^ 삼국지(三國志)·위서(魏書)·동이전(東夷傳)·읍루(挹婁). 中國正史朝鮮傳: 譯註. 國史編纂委員會. 1987 (韓語).

- ^ 8.0 8.1 程尼娜. 汉至唐时期肃慎、挹娄、勿吉、靺鞨及其朝贡活动研究. 中國邊疆史地研究. 2014, 24 (2).

- ^ 王樂文. “肃慎族系”观产生原因简论. 光明日報. 2006-06-05 [2025-07-03]. (原始內容存檔於2025-07-03).

- ^ 三上次男. 挹婁人の人尿使用の慣習について. 古代東北アジア史硏究. 吉川弘文館. 1977 (日語).

- ^ 寧波. 黑龙江地区的挹娄与勿吉人. 黑龍江史志. 2019, (3).

- ^ 12.0 12.1 王樂文. 挹娄、勿吉、靺鞨三族关系的考古学观察. 民族研究. 2009, (4).

- ^ 劉曉東. 挹娄、靺鞨关系的考古学讨论. 北方文物. 2013, (1).

延伸閱讀

[編輯][在維基數據編輯]