九十五条论纲

| 九十五條論綱 | |

|---|---|

| |

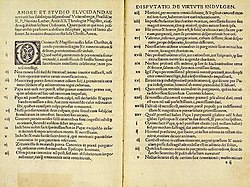

| 原名 | Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum[a] |

| 作者 | 马丁·路德 |

| 外文译者 | 賈斯特斯·喬納斯 |

| 类型 | 文本、文献、历史事件[*] |

| 语言 | 拉丁语 |

| 出版資訊 | |

| 出版日期 | 1517年10月31日 |

| 出版地 | 德国 |

| 公版网上閱聽 | |

| 原始文本 | 英語維基文庫上的《九十五條論綱》 |

《九十五條論綱》(Fünfundneunzig Thesen)[1],或称《關於贖罪券的意義及效果的見解》(拉丁語:Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum[a]),是一份反對贖罪券的学术论辩提綱,由薩克森選侯國维滕贝格大学道德神学教授馬丁·路德於1517年撰写;在论纲当中,他反对教廷出售赎罪券敛财,并认为赎罪券不能促进而使得信徒进入天国;这标示着德国宗教改革的起点。这份提纲不但引發了德意志宗教改革運動,後續其他神學家響應的宗教改革,更直接促成了新教的誕生。

背景

[编辑]

原為奧斯定會會士的路德,在1510年被派往罗马討論修會的問題,他对聖座的貪腐無道非常失望,使他對教會的問題有了切身的了解。1511年路德遷往維滕貝格,此後在此居住終其一生。1512年他獲得神學博士學位,成為维滕贝格大学的教授。此後幾年間他對因信稱義有了更深入的認識,孕育了後來宗教改革的思想。1517年一次贖罪券的發行成了一個導火線。

聖座出售贖罪券(大赦證明書)的做法在11世紀十字軍的時候開始出現,讓信徒能以金錢的捐獻贖買將來在煉獄的苦刑,還可以給已經死去的人代購贖罪券。一句俗語說“銀幣叮噹落進箱底,靈魂雀躍跳出煉獄”。贖罪券的理論是認為耶穌和聖徒有多餘的功德,教會有權利釋放給其他信徒,為他們代贖那些非永恆的罪罰。煉獄是不完全的信徒死後暫居的地方,接受暫時的懲罰,煉淨以後才得上天堂。贖罪券在那個時代成為聖座的重要經濟來源。

1517年聖座開始一次特別大規模的贖罪券出售,有兩個起因,一是聖座需要建造羅馬的聖伯多祿大殿,另外,一位阿爾佈特主教為了要做美因茨的樞機,向富格爾家族借了很多債,以便上繳給教宗良十世(當時的主教職位常常以奉獻的名義變相出售)。聖座授權阿爾佈特在他的屬地出售贖罪券,所得由雙方平分,但對外宣傳只稱是修建聖伯多祿大殿。這次出售的贖罪券很特別,是全大赦贖罪券,可以贖買過去所犯的罪攢下來的所有刑罰,將購買者重新恢復到好像初生嬰兒的純潔狀態。一般的贖罪券只能贖買一定年數的煉獄受刑,無限制特效的贖罪券很罕見,立刻轟動各地。出售贖罪券伴隨著很大規模的“促銷活動”,有專門的出售特使到各地去,舉辦遊行、演講,一時搞得轟轟烈烈。路德所在的薩克森地區其實是沒有出售這種贖罪券的,因為贖罪券的出售需要當地領主的同意,這中間往往有很多的政治鬥爭,而薩克森的腓特烈親王不許,以保護當地教堂的與聖物相關的贖罪券,但也有人去鄰區購買,可見其盛況。

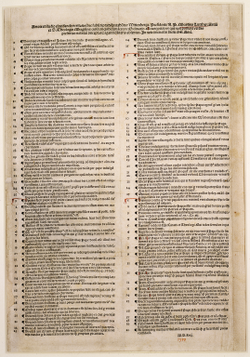

1517年10月31日,諸聖節前夕,路德在當地的諸聖堂的門上貼出佈告《關於贖罪券意義與效果之見解》(Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum,共九十五條),列出反對贖罪券的九十五條論點,徵求學術的辯論,同時寄信抄送阿爾佈特主教。九十五條的主要論點是:得神赦免的唯一途徑是悔改(#1)。贖罪券僅能贖買從人來的懲罰(#34),不能贖買人在煉獄中所受的刑罰,第一,因為那是神所加的刑罰,教會法或者教宗無權減免(#5,#20,#22)。第二,贖罪券也不能換取耶穌和聖徒的功德來減免刑罰(#56-#58)。贖罪券反而助長發行經手人的貪婪(#66,#67),引發大眾對教宗的反對(#81),是對信徒進入天國的虛假的平安保證(#95)。九十五條的第一條和最後一條是這樣的:“當我主耶穌基督說『你們應當悔改』時,他的意願是希望信徒們畢生致力於悔改”。“唯有經歷各種苦難,而不是虛假的平安擔保,才能有把握進入天國。”

九十五條是以拉丁文寫成的,本意是徵求學術辯論,而非開宗立派。但有人將它翻譯成德文,以剛剛盛行起來的印刷術印刷發行,立刻不脛而走,傳遍德意志和整個歐洲。一般認為這是宗教改革運動的開始。[3]

歷史意義

[编辑]嚴格來說,路德並沒有說贖罪券是絕對錯誤的,他只是說(#68)“和神的恩典及十字架的虔誠相比,贖罪券實際上是最微不足道的”。他承認教宗在地上也是有懲罰會眾的權力(#5),贖罪券可以滿足這種在地上的懲罰(#34)。但這一點幾乎只有理論上的意義,從通篇來看,他的反對的口吻是很明確,甚至很激烈的,作為“虛假的平安保證”(#95),贖罪券的弊端遠遠大於其效用。

對贖罪券的批評一直是有的,路德的九十五條的重要意義在於他從根本的神學上質疑教宗的赦罪權柄,這一點思想後來得到了更大的發展。當時路德對於聖座和教宗的權柄還算是尊重的,特別是對於教會法,他認為權柄更在教宗之上。例如談到教宗的懲罰和赦罪的權柄(#5):“教宗只能赦免根據自己的權柄或根據教會法的權柄加於人們的懲罰”,這是承認教宗還是有一定權柄的,但他在1518年的文章中說““我們無須懼怕在被革除教籍的情況下死去。假如被革除教籍的判決是公正的,被定罪的人若憂傷痛悔,仍然能得救;若判決是不公正的,他就有福了”。這其實是否認教宗的權柄。對於教宗是否能夠釋放耶穌和聖徒的功德以減免刑罰,他當時持懷疑態度但並沒有完全否認,他說(#56):「教宗宣稱他所賜予的赦罪恩惠是取自教會的『寶藏』,基督信徒對此『寶藏』既未充分討論,也不了解」。他在1518年寫的關於九十五條的闡釋,進一步發展了他的思想,認為聖徒是沒有多餘的功德的,因為他們所行的都是應該的,而耶穌的功德也不能通過贖罪券來得到。1518年11月9日,教宗發布教諭,澄清了關於贖罪券的一些觀點,明確提出通過教宗的祈求,神會將基督和聖徒有餘的功德釋放出來減免人在煉獄暫時的刑罰。但到那時候,路德的思想已經進一步發展,只承認聖經的權威,不再接受教會法能有與聖經一樣的權威,所以教宗教諭已經不能成為贖罪券的理論依據。另外,寫九十五條的時候,他對於煉獄的觀點還是接受的,但後來的看法改變了。

1519年,馬丁·路德在萊比錫參加神學論戰,辯論的核心不是贖罪券,而是教宗的權力,因為這正是九十五條背後所指向的,辯論結果雙方分歧甚大,辯論18天以後只能休會。此後馬丁路德進一步發展他關於教會權柄的思想,1520年出版《致德意志基督教貴族公開書》,提出人人皆祭司,否認教宗有至高的屬靈權柄,又發表《教會被擄於巴比倫》,在教會的七項聖禮中,只承認洗禮和聖餐是神所設立的聖禮,其餘的只是教會傳統的一般禮儀,這是更具體地挑戰教宗和羅馬教會的權柄。歸根溯源,他對教會權柄的挑戰是開始於《九十五條論綱》。而他對教會權柄的挑戰又是建立在兩個更根本的神學觀念上的,一是因信稱義,教會與神職有其重要的作用,但完全沒有赦罪和使人稱義的權柄,另一個根本的神學觀念是唯獨聖經,教宗的諭旨完全沒有和《聖經》同等的地位。

聖座後來也出現改良性的對應改革運動。在1550年代特倫多會議上,正式廢止出售贖罪券,但讓天主教徒以善功和禮拜來換取大赦的做法仍持續至今。

原文和提纲

[编辑]提纲:

- 悔改是什麼

- 是一生的事。(#1)

- 是內心的悔改。(#4)

- 是外在的苦行。(#3)

- 悔改不是什麼

- 悔改不等於懺悔告解的儀式。(#2)

- 悔改不等於購買赦罪券。(#35-#36)

- 購買赦罪券益處不大

- 教宗只在教會法允許的範圍內有權懲罰和赦免。(#5)

- 因此赦罪券只能免除那些教宗有權施加的懲罰。(#20-#21,#34)

- 死去的人已經免除了教會所能給予的那部分懲罰。(#8-#13)

- 因此死去的人不需要赦罪券來免除教會的懲罰。(#22)

- 赦罪券中是否有耶穌和聖徒來的可轉移的功德不清楚,悔改是更可靠的得赦免的方法。(#56-#68)

- 教宗只在教會法允許的範圍內有權懲罰和赦免。(#5)

- 購買赦罪券常常有害

- 增加賣赦罪券的經辦人的貪婪之心。(#27-#28,#50-#51,)

- 容易使人忘記真誠的悔改。(#39-#40)

- 容易使人認為教宗是在斂財。(#81-#91)

- 總結 - 唯有經歷各種苦難,而不是虛假的平安擔保,才能有把握進入天國。(#95)

原文:

为爱护与阐扬真理起见,下列命题将在文学和神学硕士及常任讲师路德马丁神甫主持之下,在威登堡举行讨论。凡不能到会和我们口头辩论的,请以通讯方式参加。

奉主耶稣基督的圣名。阿门。

1. 当我们的主耶稣基督说“你们应当悔改”的时候,他是说信徒一生应当悔改。

2. 这句话不是指着告解礼,即神甫所执行的认罪和补罪说的。

3. 这句话不是仅仅指内心的悔改而言,因为内心的悔改若不产生肉体外表各种的刻苦,便是虚空的。

4. 所以罪恶的惩罚是与自恨同长久,因为这才是真正内心的悔改,而一直继续到我们进入天国。

5. 教皇除凭自己的权柄或凭教条所科的惩罚以外,既无意也无权免除任何惩罚。

6. 教皇不能赦免任何罪债,而只能宣布并肯定罪债已经得了上帝的赦免。那留下归他审判的,他当然可以赦免。他若越过此雷池,罪债便仍然存在。

7. 上帝赦免人的罪债,未有不使那人在他的代表神甫面前凡事自卑的。

8. 惩罚教条仅是加于活人身上,对临死者不应有所惩罚。

9. 所以圣灵借着教皇用宽仁对待我们,使他在教会中总将死亡和必要定为例外。

10. 神甫将教条所定补赎给临死者留到炼狱,乃是无知邪恶的。

11. 将教条所定的惩罚变为炼狱中的惩罚,很显然是仇敌在主教们睡觉的时候所撒的一种稗子。

12. 从前实施教条所定的惩罚,并不是在宣赦之后,而是在宣赦之前,作为真正痛悔的考验。

13. 临死者因死亡就免除了一切惩罚,他们向教条的法规是已经死了,不再受它们的约束。

14. 临死者心灵的健康若不完全,那即是说,他的爱心若不完全,他便必大有恐惧,而且爱心越小,恐惧就越大。

15. 单是这恐惧(且不说其它一切)就足以成为炼狱的惩罚,因其与绝望的恐惧相距不远。

16. 地狱,炼狱,和天堂之间的区别,似乎是与绝望,将绝望,和确信之间的区别相同的。

17. 灵魂在炼狱里恐惧越减少,爱心便越增加,这似乎是确实的。

18. 我们由理智或圣经似乎都无法证明,这种灵魂不能建立功德,或增加他们的爱心。

19. 虽然我们对他们的福祉也许很有把握,但是似乎也无法证明他们自己都有这种把握。

20. 因此教皇所谓全部免除一切惩罚,意思并不是指免除一切惩罚,而只是指免除他自己所科处的惩罚。

21. 所以那些宣讲赎罪票者,说教皇的赎罪票能使人免除各种惩罚,而且得救,乃是犯了错误。

22. 因对他对炼狱里的灵魂,并不能免除那按照教条应当在今生受的惩罚。

23. 如果有甚么人以得免除一切惩罚,那么只有最完全的人,即最少数的人,才能得以免除一切惩罚。

24. 所以大多数的人,难免是被这不分皂白和夸张的、免除惩罚的应许所欺骗。

25. 对于炼狱,教皇在全教会有多少权柄,主教和神甫在他们的主教区和教区也有多少权柄。

26. 若是教皇不用钥匙权(他没有此权)而用代求,来免除炼狱中灵魂的罪,他便行得好。

27. 那些说钱币一叮当落入钱筒,灵魂就超脱炼狱的人,是在传人的捏造。

28. 很显然,当钱币投入钱柜中“叮当”作响的时候,增加的只是利心和贪欲心,至于代祷是否有效,完全只能以上帝的意志为转移。

29. 从圣瑟威立努(St. Severinus)和圣巴斯噶(St. Paschal)的传奇来看,炼狱里的灵魂是否都愿被赎出来,是没有人知道的。

30. 无人能确知自己的痛悔是诚实的;更无人能确知自己得了完全的赦免。

31. 诚实买赎罪票的人,是与诚实忏悔的人一样很希罕。

32. 那些因持有赎罪票而自信得了救的人,将和他们的师傅永远一同被定罪。

33. 那些说教皇的赎罪票,是上帝使人与自己和好的无价恩赐的人,是我们应当特别警防的。

34. 因为赎罪票的恩赐,只及于人在告解圣礼中所加的惩罚。

35. 那些说为求获得救赎或赎罪票并不需要痛悔的人,是在传与基督教不符的道理。

36. 每一个基督教徒,只要感觉到自己真诚悔罪,也同样可以得到赦罪或全部免罚。

37. 任何活着或死了的真基督徒,即令没有赎罪票,也都分享基督和教会的一切恩惠,这些恩惠是上帝所赐的。

38. 然而教皇的赦免是不可蔑视的,因为正如我所说的,它宣布上帝的赦免。

39. 最有学问的神学家也很难一面宣讲赎罪票的好处,又一面宣讲真心痛悔的必要。

40. 真实的痛悔寻找并爱慕补赎;滥发赎罪票,却使人疏忽并厌恶补赎,或至少使人有这种倾向。

41. 教皇的赎罪票宜小心加以宣讲,免得人们误解,以为它们比其它爱的行为更为可取。

42. 基督徒须知,教皇并无意将购买赎罪票一事与慈善的行为相比。

43. 基督徒须知,赒济穷人,或贷款给缺乏的人,比购买赎罪票好得多。

44. 因为爱的行为使爱心增长,也使一个人变好些,但赎罪票不能使人变好些,仅能使人避免惩罚。

45. 基督徒须知,人若看见弟兄困苦,不予援助,反用他的钱购买赎罪票,他所得的,并不是教皇的赦免,而是上帝的忿怒。

46. 基督徒须知,他们除非有很多的余款,就应该把钱留作家庭必需的开支,决不可浪费在购赎罪票上。

47. 基督徒须知,他们购买赎罪票,乃是出于自择,而不是出于命令。

48. 基督徒须知,教皇颁发赎罪票,渴望(因他更需要)他们为他的虔诚祈祷,甚于他们所带来的金钱。

49. 基督徒须知,他们若不信靠赎罪票,赎罪票便是有用的,但他们若因赎罪票而丧失了对上帝的敬畏心,赎罪票便是最有害的。

50. 基督徒须知,教皇若知道那些宣讲赎罪票者的榨取,他是宁愿让圣彼得堂化为灰烬,而不愿用他羊群的皮,肉,和骨去从事建筑的。

51. 基督徒须知,教皇宁愿(照他的责任)把他自己的钱赐给许多被骗购买赎罪票的穷人,即令把圣彼得堂拍卖,也在所不惜。

52. 靠赎罪票得救,乃是虚空的,即令教皇的代表,甚或教皇本身,用灵魂来作担保,也是如此。

53. 那些为求宣讲赎罪票而叫其它教堂不得宣讲上帝道之人,乃是基督和教皇的敌人。

54. 在同一次讲道中,若讲赎罪票比讲上帝的道花相等或更长的时间,便是亏负了上帝的道。

55. 教皇的意思必然是:如果为庆祝颁发赎罪票这件最小的事,要鸣一个钟,举行简单的游行和仪式,那么为宣讲福音这件最大的事,就应鸣一百个钟,举行一百个游行和仪式。

56. 教皇颁发赎罪票所凭借的教会宝藏,在基督的子民中间,既未充分加指定,也未被认识。

57. 显然至少它们不是世上的宝藏,因为这许多赎罪票贩子不会散发而只会积攒世上的宝藏。

58. 它们也不是基督和圣徒的功德,因为这种功德,虽没有教皇相助,也使人内心得恩典,并将肉体钉在十字架上,使它死灭。

59. 圣劳伦斯(St. Lawrence)说,教会的穷人便是教会的宝藏,但他如此说,乃是用当时的说法。

60. 我们很可以说,那由基督的功德所赐给教会的钥匙,便是那宝藏。

61. 因为显然要免除惩罚和那留给教皇审问的案件,只要有教皇的权柄便够。

62. 教会真宝藏乃是上帝荣耀和恩典的神圣福音。

63. 但这宝藏自然是最令人恨恶的,因为它使在前的成为在后的。

64. 反之,赎罪票的宝藏自然是最讨人喜欢的,因为它使在后的成为在前的。

65. 所以福音的宝藏是他们从前用以获得富人的网。

66. 赎罪票的宝藏是他们现在用以获得人的财富的网。

67. 赎罪票,照宣讲者所说的,是最大的恩典;其实所谓“最大”,不过是指它们为最大的牟利工具。

68. 实则它们若与上帝的恩典和人对十字架的虔敬相比,就微不足道了。

69. 主教和神甫必须礼恭必敬地接纳教皇赎罪票的代理人。

70. 但是他们更必须运用耳目,好叫代理人不至于宣讲自己的幻梦,而不宣讲教皇的使命。

71. 若有人否认教皇赎罪票的效力,他应该受咒诅。

72. 但那反对赎罪票贩子的胡乱宣讲的人,乃是有福的。

73. 教皇对那些用图谋破坏赎罪票交易的人加以威胁,乃是适当的。

74. 但他对那些藉赎罪票为口实图谋破坏神圣之爱和真理的人,更要加以威胁。

75. 把教皇的赎罪票看得这么有效,甚至认为它们能赦免一个(假定那不可能的事)玷辱了圣母的人,这简直是疯狂的看法。

76. 反之,我们认为教皇的赎罪票,对最小之罪的罪债也不能除去。

77. 若说,纵使圣彼得现在是教皇,他也不能赐人更大的恩惠,这便是诽谤了圣彼得和教皇。

78. 反之,我们说,现在的教皇或任何教皇都有更大的恩惠,即福音,德行,和医病的恩赐等等,如哥林多前书十二章所写的。

79. 说那饰以教皇徽号的十字架,是与基督的十字架同样有效,这是亵渎。

80. 那容许这种说法在民间传播的主教,神甫,和神学家,是必得向上帝交帐的。

81. 这种对赎罪劵的荒谬宣传,使得那些纵有学问的人,对于大家对教皇的尊敬,也确实感到困难;对于俗人的怀疑和非难更难以回答。

82. 他们要问:教皇若为得钱以建立一个教堂的小理由而救赎无数的灵魂,他何不为神圣的爱和灵魂的痛苦的大理由而使炼狱空虚呢?

83. 既然为得赎者祈祷是错误的,那么为甚么还继续给死者举行安灵弥撒呢?教皇又为甚么不退还或准许收回为他们所设立的基金呢?

84. 他们为得钱的缘故,就让一个不虔敬并作他们的仇敌的人,把一个作上帝之友的虔敬灵魂从炼狱里买出来,却不为纯洁之爱的缘故,因鉴于那虔敬和可爱的灵魂本身的所受痛苦而将他赎出来,这是上帝和教皇所定甚么样的虔敬呢?

85. 惩罚教条既因久不用而失效,人为何还要用钱买赎罪票来免除这种教条所定的惩罚,彷佛这种教条还是十足有效呢?

86. 教皇的财富今日远超过最富有者的财富,他为建筑一个圣彼得堂,为何不用自己的钱,而要用贫穷信徒的钱呢?

87. 教皇对那些因完全痛悔而有权得全赦的人,有甚么可赦免的呢?

88. 如果教皇把现在每天只作一次的作一百次,即把这些赦免和特赦颁给每个信徒,那么教会所得的福岂有比这更大的呢?

89. 如果教皇现在颁发赎罪票,是为拯救灵魂,而不是为得钱,那么以前所颁发的赎罪票既是同样有效,他为甚么把它们搁置呢?

90. 对平信徒的这些论点和疑问仅用教皇权来压服,而不用理智来解答,乃是使教会和教皇受敌人耻笑,并使基督徒不愉快。

91. 所以赎罪票若是按照教皇的意旨和精神宣讲的,那么这一切疑问便都要迎刃而解,而且根本就不会发生。

92. 因此那些向基督徒说:“平安,平安”,实则没有平安的先知滚开去罢!

93. 那些向基督徒说:“十字架,十字架”,而自己不背十字架的先知,永别了!

94. 基督徒应当听劝,努力跟从他们的领袖基督,经历痛苦,死亡,和地狱。

95. 所以他们进入天堂,要靠经历许多艰难,而不靠人平安的保证。[4]

脚注

[编辑]参考文献

[编辑]引用

[编辑]- ^ Mullett 2001,第40頁.

- ^ Cummings 2002,第32頁.

- ^ Roland Bainton, 1950 & 1978,"Here I Stand: A Life of Martin Luther"

- ^ 九十五条论纲. 中国基督教网.

来源

[编辑]- Brecht, Martin. Sein Weg zur Reformation 1483–1521 [Martin Luther: His Road to Reformation 1483–1521]. Translated by James L. Schaff. Minneapolis, MN: Fortress. 1985 [1981]. ISBN 978-0-8006-2813-0. OCLC 985533561 (德语).

- Cummings, Brian. The Literary Culture of the Reformation: Grammar and Grace

. Oxford: Oxford University Press. 2002 [2022-07-11]. ISBN 978-0198187356. doi:10.1093/acprof:oso/9780198187356.001.0001. (原始内容存档于2020-07-28) –通过Oxford Scholarship Online (英语).

. Oxford: Oxford University Press. 2002 [2022-07-11]. ISBN 978-0198187356. doi:10.1093/acprof:oso/9780198187356.001.0001. (原始内容存档于2020-07-28) –通过Oxford Scholarship Online (英语). - Dixon, C. Scott. The Reformation in Germany. Malden, Massachusetts: Blackwell. 2002 (英语).

- Hendrix, Scott H. Martin Luther: Visionary Reformer. New Haven, CT: Yale University Press. 2015. ISBN 978-0-300-16669-9 (英语).

- Hequet, Suzanne. The Proceedings at Augsburg, 1518. Wengert, Timothy J. (编). The Annotated Luther, Volume 1: The Roots of Reform

. Minneapolis, MN: Fortress. 2015: 121–166 [2022-07-11]. ISBN 978-1-4514-6535-8. (原始内容存档于2022-07-11) –通过Project MUSE (英语).

. Minneapolis, MN: Fortress. 2015: 121–166 [2022-07-11]. ISBN 978-1-4514-6535-8. (原始内容存档于2022-07-11) –通过Project MUSE (英语). - Junghans, Helmar. Luther's Wittenberg. McKim, Donald K. (编). Cambridge Companion to Martin Luther. Cambridge: Cambridge University Press. 2003: 20–36. ISBN 9780521816489. doi:10.1017/CCOL0521816483.002 (英语).

- Leppin, Volker; Wengert, Timothy J. Sources for and against the Posting of the Ninety-Five Theses (PDF). Lutheran Quarterly. 2015, 29: 373–398 [2022-07-11]. (原始内容存档 (PDF)于2016-03-26) (英语).

- Lohse, Bernhard. Luthers Theologie in ihrer historischen Entwicklung und in ihrem systematischen Zusammenhang [Martin Luther's Theology: Its Historical and Systematic Development. Contributors]. Translated by Roy A. Harrisville. Minneapolis, MN: Fortress. 1999 [1995]. ISBN 978-0-8006-3091-1 (德语).

- Lohse, Bernhard. Martin Luther—Eine Einführung in sein Leben und sein Werk [Martin Luther: An Introduction to His Life and Work]. Translated by Robert C. Schultz. Minneapolis, MN: Fortress. 1986 [1980]. ISBN 978-0-8006-0764-7. OCLC 12974562 (德语).

- Marius, Richard. Martin Luther: The Christian Between God and Death

. Cambridge, MA: Belknap. 1999. ISBN 978-0-674-55090-2.

. Cambridge, MA: Belknap. 1999. ISBN 978-0-674-55090-2. - McGrath, Alister E. Luther's Theology of the Cross: Martin Luther's Theological Breakthrough. Malden, MA: Wiley-Blackwell. 2011. ISBN 9781119995999. doi:10.1002/9781119995999 (英语).

- Mullett, Michael A. 马丁·路德. 由王, 慧芬翻译 1. 上海: 上海译文出版社. 2001. ISBN 978-7-5327-2484-0 (中文(简体)).

- Noll, Mark A. In the Beginning Was the Word: The Bible in American Public Life, 1492–1783

. New York: Oxford University Press. 2015 [2022-07-11]. ISBN 978-0-19-026398-0. doi:10.1093/acprof:oso/9780190263980.001.0001. (原始内容存档于2020-07-28) –通过Oxford Scholarship Online (英语).

. New York: Oxford University Press. 2015 [2022-07-11]. ISBN 978-0-19-026398-0. doi:10.1093/acprof:oso/9780190263980.001.0001. (原始内容存档于2020-07-28) –通过Oxford Scholarship Online (英语). - Oberman, Heiko A. Luther: Mensch zwischen Gott und Teufel [Luther: Man Between God and the Devil]. Translated by Eileen Walliser-Schwarzbart. New Haven, CT: Yale University Press. 2006 [1982]. ISBN 978-0-300-10313-7 (德语).

- Pettegree, Andrew. Brand Luther. New York: Penguin. 2015. ISBN 978-1-59420-496-8 (英语).

- Stephenson, Barry. Performing the Reformation: Religious Festivals in Contemporary Wittenberg

. New York: Oxford University Press. 2010 [2022-07-11]. ISBN 978-0199732753. doi:10.1093/acprof:oso/9780199732753.001.0001. (原始内容存档于2020-07-29) –通过Oxford Scholarship Online (英语).

. New York: Oxford University Press. 2010 [2022-07-11]. ISBN 978-0199732753. doi:10.1093/acprof:oso/9780199732753.001.0001. (原始内容存档于2020-07-29) –通过Oxford Scholarship Online (英语). - Waibel, Paul R. Martin Luther: A Brief Introduction to His Life and Works. Wheeling, IL: Harlan Davidson. 2005. ISBN 978-0-88295-231-4 (英语).

- Wengert, Timothy J. Martin Luther's Ninety-Five Theses: With Introduction, Commentary, and Study Guide

. Minneapolis, MN: Fortress. 2015a [2022-07-11]. ISBN 9781506401942. (原始内容存档于2022-07-13) –通过Project MUSE (英语).

. Minneapolis, MN: Fortress. 2015a [2022-07-11]. ISBN 9781506401942. (原始内容存档于2022-07-13) –通过Project MUSE (英语). - Wengert, Timothy J. [The 95 Theses or] Disputation for Clarifying the Power of Indulgences, 1517. Wengert, Timothy J. (编). The Annotated Luther, Volume 1: The Roots of Reform

. Minneapolis, MN: Fortress. 2015b: 13–46 [2022-07-11]. ISBN 978-1-4514-6535-8. (原始内容存档于2022-07-11) –通过Project MUSE (英语).

. Minneapolis, MN: Fortress. 2015b: 13–46 [2022-07-11]. ISBN 978-1-4514-6535-8. (原始内容存档于2022-07-11) –通过Project MUSE (英语). - Wicks, Jared. Martin Luther's Treatise on Indulgences (PDF). Theological Studies. 1967, 28 (3): 481–518 [2022-07-11]. S2CID 29384371. doi:10.1177/004056396702800302. (原始内容存档 (PDF)于2021-07-09) (英语).