票倉

此條目論述以台灣為主,未必有普世通用的觀點。 (2015年7月) |

票倉,鐵票倉或鐵票是一個選舉詞彙。意為「票源集中且穩固的地方」。在各個國家和地區,主要政黨一般都有固定的票倉。票倉可以指一片大的區域,例如某國南方、北方;也可以指某一個具體的省或州、一個市、一個區縣、甚至社區。這要根據不同國家和地區的政治背景來定。票倉選民一般都較多,且多數都支持同一個政黨或候選人,選舉時都會將選票一面倒的投給所屬意的政黨或候選人。票倉是各政黨勢力的主要支持來源。[1]票倉特別體現在兩黨制國家。

有觀點認為在艱困選區之政黨不會在對方的票倉投放資源拉票。不過也有說法認為,一個政黨通常會在艱困選區投放更多資源與心力,並集中資源在具勢均力敵之五五波選區,藉以達成艱困選區中少輸為贏甚至成功翻轉贏得選戰之機會。

若一個政黨執政不佳、背離民意,該政黨之票倉所在地亦有可能轉變為勢均力敵之地區,甚至變成另一黨之票倉。

臺灣

[編輯]

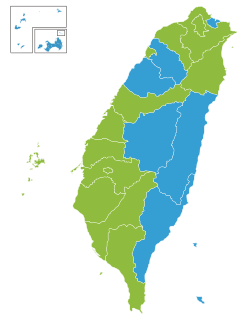

在北臺灣選民眾多,多數亦支持中國國民黨,一般情況中包括基隆市、北北桃桃竹苗等縣市在內的北部地區呈現為泛藍略多於泛綠的情況,南投縣及澎湖縣亦偏向藍營,這些區域可以說是中國國民黨泛藍陣營票倉。中臺灣臺中市及彰化縣地區則是藍營和綠營的競爭,兩黨互有勝負。在歷次選舉中,國民黨在這一地區的得票率一直較高。相反的,北部的宜蘭縣和濁水溪以南的雲嘉南高屏等南台灣縣市則是民主進步黨泛綠陣營票倉。但自從2014年九合一選舉後,兩黨在北中南均呈現五五波之勢均力敵之均勢局面。東臺灣花東地區,離島地區之金馬地區歷年選舉亦呈現藍大於綠之局。

美國

[編輯]

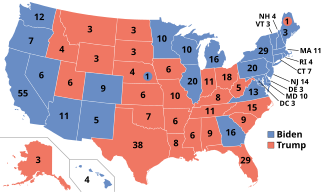

在美國,民主黨票倉主要包括加利福尼亞州、華盛頓州、紐約州等西岸、東北部州份及主要大城市包括紐約、洛城、舊金山、波士頓、華盛頓特區、芝加哥、休士頓等。而共和黨票倉主要包括德克薩斯州等中西部和南部州份、市郊和鄉村地區,以及部分大城市如邁阿密等。

香港

[編輯]

在香港,親建制派陣營的票倉主要包括灣仔區、九龍城區、觀塘區、元朗區、北區、離島區等區份,此類地區大多屬於內地香港新移民聚居地(觀塘、元朗、北區等),人口老化的傳統基層屋邨密集區(九龍城、觀塘等),或為傳統上親鄉事派的鄉郊香港原住民地區(元朗、北區、離島等)以及富人較多的地區(灣仔、離島等),而親建制陣營傳統上主要得到香港公屋基層、原住民、內地新移民以及社會上流階層(如商界與文化演藝界)的支持。另一方面,在劏房與低層次住宅區林立的深水埗區、葵青區與中產聚居的西貢區、沙田區等地區,泛民主派則在過去的選舉中一直相較其它區域有顯著優勢。