歷史

| 本條目屬於 |

| 歷史專題 |

|---|

|

歷史是對過去的系統研究。作為一門學科,歷史分析和解釋證據,構建關於發生的事情的敘述並解釋其發生的原因,主要關注人類歷史。一些理論家將歷史歸類為社會科學,而另一些人則將其視為人文學科的一部分或認為它是一門混合學科。圍繞歷史的目的也存在類似的爭論——例如,它的主要目的是理論性的(揭示真理),還是實踐性的(從過去吸取教訓)。在比較不同的意義上,「歷史」一詞不是單指學術領域,而是指過去本身或關於過去的個別文本。

歷史研究依靠一次文獻和二次文獻來重建過去的事件並驗證解釋。來源批判學用於評估資料,評估其真實性、內容和可靠性。歷史學家整合多個單獨資料的觀點以形成連貫的敘述。不同的思想流派,如實證主義、年鑑學派、馬克思主義和後現代主義,都有不同的方法論。

歷史是一門涵蓋許多分支的廣泛學科。有些側重於特定時期,例如古代史,而另一些則側重於特定地理區域,例如非洲歷史。主題分類包括政治史、社會史和經濟史。與特定研究方法相關的分支包括定量史學、比較史學和口述歷史。

歷史在古代成為一門研究領域,取代了充滿神話色彩的敘事,早期影響深遠的傳統起源於希臘、中國,後來也在伊斯蘭世界出現。歷史寫作隨著時代的發展而不斷發展,並趨向專業化,特別是在19世紀,當時建立了嚴格的方法論和各種學術機構。歷史與許多領域相關,包括史學、哲學、教育和政治。

定義

作為一門學術學科,歷史學是對過去的研究[1]。它通過收集和分析證據來構建敘述,從而對過去發生的事件進行概念化和描述。這些敘述不僅涵蓋事件的經過,還探討其發生的原因及所處的背景,解釋相關的背景條件和因果機制。此外,歷史還研究歷史事件的意義以及驅動這些事件背後的人類動機[2]。

在另一種意義上,歷史指的是過去的事件本身。在這種解釋下,歷史是曾經發生的事情,而不是研究這些事情的學術領域。當「history」這一詞彙作為可數名詞使用時,它指的是以歷史文本形式呈現的對過去的描繪。歷史文本是一種文化產物,包含主動的解讀與重構。隨著歷史學家發現新的證據或重新詮釋已有資料,這些文本中的敘述可能會發生變化。相比之下,過去本身的本質是靜態且無法改變的[3]。某些歷史學家強調歷史的解讀和解釋功能,以此將「histories」與編年史區分開來,他們認為編年史只是按時間順序列出事件,而歷史則旨在全面理解其原因、背景和影響[4][a]。

傳統上,歷史主要關注書面文獻,重點研究自文字發明以來的有記錄歷史,而將史前史[b]則留給考古學等其他學科領域[7]。到了20世紀,隨著歷史學家對文字發明前的人類過去產生興趣,歷史的研究範圍逐漸擴大[8][c]。

關於歷史是社會科學還是人文學科的一部分,這一問題頗具爭議。與社會科學家類似,歷史學家提出假設,收集客觀證據,並基於這些證據進行論證。同時,歷史又與人文學科緊密相關,因為它依賴於詮釋、敘述、人類經驗和文化遺產等主觀因素[10]。一些歷史學家堅定支持某一分類,而另一些人則認為歷史是跨學科的,無法被嚴格歸入某一個類別[11]。歷史與偽史形成對比。偽史是指偏離史學標準的做法,例如依賴有爭議的歷史證據、有選擇性地忽略真實證據,或通過其他手段歪曲歷史。偽史通常受到特定意識形態的驅動,它模仿歷史研究的方法,但缺乏嚴謹的分析和學術共識,從而傳播帶有誤導性的敘述[12]。

目的

關於歷史的目的或價值,人們提出了各種觀點。一些歷史學家認為,其主要功能是純粹地發現過去的真理。這一觀點強調,不帶任何偏見地追求真理本身就是目的,而與意識形態或政治相關的外在目標可能會扭曲歷史,損害其準確性。此外,在這一角色下,歷史還可以挑戰那些缺乏事實支持的傳統神話[13]。

另一種觀點認為,歷史的主要價值在於它為當下提供的經驗教訓。這一觀點基於這樣一種理念:對過去的理解可以指導決策,例如幫助人們避免重蹈覆轍[14]。與之相關的觀點強調對人類狀況的整體認知,使人們意識到在不同背景下人類行為的多樣性,這類似於人們通過在別國遊歷獲得的見解[15]。歷史還可以通過共同的過去為人們提供群體認同,從而促進團體凝聚力,幫助跨世代地傳承和培育文化遺產與價值觀[16]。在輝格史和馬克思主義學者愛德華·霍列特·卡爾看來,歷史是理解當下的關鍵[17],亦可用於塑造未來[18]。

歷史有時被用於政治或意識形態目的,例如,通過強調某些傳統的正當性來為現狀辯護,或通過揭示過去的不公正現象來推動變革[19]。當這種做法被推向極端時,可能會導致偽史或歷史否定主義[d],即故意忽視或曲解證據,以構建符合特定外部利益的誤導性敘述[12]。

詞源

英語中意為「歷史」的「history」一詞源自古希臘語詞彙 ἵστωρ (histōr),意為「博學、睿智之人」。這一詞彙進一步演變為古希臘語中的 ἱστορία (historiā),其涵義較為廣泛,與探究和陳述見解有關。後來,該詞被古典拉丁語借用為historia。在希臘化時代和羅馬時期,該詞的含義發生了變化,更加強調敘事方面和呈現的藝術,而非單純關注調查與證言[22]。

該詞在14世紀經由古法語histoire一詞傳入中古英語[23],當時意為「故事、傳說」,包括了真實和虛構。到了15世紀,其含義發生變化,除了指代關於過去的敘述外,還包括對過去的學術研究[24]。到了18世紀和19世紀,history一詞逐漸與基於事實的記述和證據驅動的研究更加緊密相連,這與歷史研究的專業化相吻合[25]。如今,許多歐洲語言中的「歷史」一詞仍保留了這一雙重含義,既可指一般故事,也可指對過去的真實記載,例如法語中的histoire、義大利語中的storia和德語中的Geschichte[26]。

方法論

史學方法是歷史學家用來研究和解讀過去的一套方法學,涵蓋收集、評估和綜合證據的過程[e]。其目的是確保在選擇、分析和解讀歷史證據時具備學術嚴謹性、準確性和可靠性.[28]。歷史研究通常從一個研究問題開始,以確定研究的範圍。一些研究問題側重於對事件的簡單描述,而另一些則旨在解釋特定事件發生的原因,推翻現有理論,或證實新假設[29]。

來源和來源批評

為了回答所研究問題,歷史學家依賴各種類型的證據來重建過去並支持其結論。歷史證據通常分為一次文獻和二次文獻[30]。一次文獻是指在所研究時期產生的文獻,其形式多種多樣,包括官方文件、書信、日記、目擊者記錄、照片以及音視頻錄製等。此外,考古學、地質學和醫學等領域研究的歷史遺存,如從發掘中出土的文物和化石,也屬於一次文獻。一次文獻提供了對歷史事件最直接的證據[31]。

二次文獻指的是對其他資料所擁有信息進行分析或解讀的文獻[33]。某一文獻是一次文獻還是二次文獻,不僅取決於文獻本身,還取決於其使用目的。例如,如果一位歷史學家基於對歷史文獻的分析撰寫了一篇關於奴隸制的文章,那麼該文章對於奴隸制而言是二次文獻,而對於該歷史學家的觀點而言則是一次文獻[34][f]。與現有資料的一致性是歷史研究的重要標準之一。例如,新史料的發現可能會促使歷史學家修正或推翻先前被接受的敘述[36]。為了查找和獲取一二手文獻,歷史學家通常會前往檔案館、圖書館和博物館查閱資料。檔案館在保存大量原始資料並以系統化、便捷的方式提供給研究者方面發揮著核心作用。隨著科技的進步,歷史學家越來越依賴在線資源,這些資源提供了龐大的數位化資料庫,並具備高效的檢索和訪問特定文獻的方法[37]。

來源批判是對資料所提供信息進行分析和評估的過程[g]。通常,這一過程從外部批判開始,即評估資料的真實性。外部批判涉及回答資料何時何地被創作的問題,並試圖識別作者、理解其創作動機,以及判斷該資料自創作以來是否經歷過某種修改。此外,這一過程還包括區分原始作品、單純的複製品和欺騙性的偽造品[39]。

內部批判用於評估資料的內容,通常從澄清資料內部的含義開始。這不僅涉及消除可能被誤解的個別術語,還可能需要對使用古代語言撰寫的資料進行整體翻譯[h]。當對資料所包含的信息有了清晰理解後,內部批判的核心在於判斷其準確性。批評者會質疑信息是否可靠,是否對主題存在誤導,並進一步考察資料是否全面,是否遺漏了重要細節。評估的一個方法是考察作者是否具備在原則上忠實呈現所研究事件的能力,並分析其意圖和偏見對資料的影響。意識到資料的局限性,有助於歷史學家判斷是否以及在何種程度上可以信任該資料,並決定如何運用它來構建歷史敘述[41]。

綜合證據和思想流派

史料的選擇、分析和批評結果是對關於過去且大量孤立的陳述進行驗證。下一步,通常被稱為歷史綜合,歷史學家會考察這些獨立的證據如何結合在一起,構成更大敘事的一部分[i]。構建這一更廣闊的視角對於全面理解整個主題至關重要。這是歷史寫作中的一個創造性方面[j],它通過展示不同事件之間的聯繫來重建、解讀和解釋發生了什麼[44]。通過這種方式,歷史學家不僅回答了哪些事件發生了,還解釋了它們為何發生以及帶來了什麼後果[45]。雖然沒有普遍接受的綜合技術,歷史學家在這一過程中依賴於各種解釋工具和方法[46]。

提供複雜發展概述的一個工具是使用歷史分期法,將時間劃分為不同的時期,每個時期圍繞塑造該時期的核心主題或事件進行組織。例如,三時代系統將早期人類歷史分為石器時代、青銅器時代和鐵器時代,依據這些時期主導的材料和技術[48]。另一個方法工具是研究史料中的沉默、空白或遺漏,即那些發生過但沒有留下重要證據痕跡的事件。沉默可能發生在當時的人們認為某些信息過於顯而易見,不需要記錄時,也可能因為有特定原因故意隱瞞或銷毀信息[49][k]。相反,當大量數據可用時,可以採用定量方法。例如,經濟和社會歷史學家通常運用統計分析來識別與大群體相關的模式和趨勢[51]。

不同的思想學派通常對歷史寫作有著各自的方法論[52]。實證主義者強調歷史研究的科學性質,側重於實證證據以發現客觀規律[53]。與此相對,後現代主義者拒絕宣稱提供單一客觀真理的宏大敘事。他們強調歷史解讀的主觀性,這導致了多元化的不同觀點[54]。馬克思主義者將歷史發展視為經濟力量和階級鬥爭的表現[55]。年鑑學派強調長期的社會和經濟趨勢,並依賴定量和跨學科的方法[56]。女性主義歷史學家則研究性別在歷史中的作用,特別關注女性的經歷,以挑戰父權制觀點[57]。

研究領域

歷史是一個廣泛的研究領域,涵蓋了許多分支。一些分支專注於特定的時間段,而另一些則集中於特定的地理區域或獨特的主題。不同學科通常可以結合起來;例如,一部關於古埃及經濟史的著作,融合了時間、區域和主題的視角。對於具有廣泛範圍的主題,一手資料的數量往往過於龐大,單個歷史學家難以全面審閱,因此他們通常需要縮小研究範圍,或依賴二手資料來獲得廣泛概要[58]。

按時期

按時間順序劃分歷史是一種常見的方法,可以將廣闊的歷史進程整理成更易於管理的階段。不同歷史時期通常依據主導特徵來定義,這些特徵反映了特定時間段的主題,以及促成這些發展或結束它們的重大事件。根據所選的背景和細節程度,歷史時期的長度可能短至十年,也可能長達幾個世紀[59]。一種具有傳統影響力的劃分方式是將人類歷史分為史前時期、古代史、中古史、近代史和現代史[60][l]。根據不同地區和主題,這些歷史時期所涵蓋的時間範圍可能有所不同,歷史學家也可能採用完全不同的劃分方式[62]。例如,中國歷史的傳統分期通常依據主要朝代[63],而在美洲歷史中,將歷史劃分為前哥倫布時期、殖民時期和後殖民時期則具有重要意義[64]。

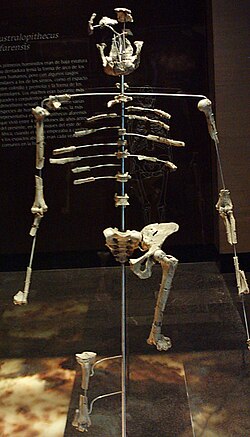

史前史的研究包括對數百萬年前類人種演化的考察,這一進程最終導致約20萬年前解剖學上現代人類的出現[66]。隨後,人類開始從非洲遷徙,逐步擴散到世界各地。在史前時期的晚期,技術進步帶來了新的、更先進的工具,促使許多群體放棄以狩獵採集為基礎的游牧生活,轉而選擇由新石器革命支撐的定居生活[67]。由於這一時期缺乏書面文獻,研究人員面臨獨特的挑戰。因此,史前史的研究依賴跨學科方法,藉助考古學、人類學、古生物學和地質學等領域的其他證據來研究這一階段的歷史[68]。

古代史學家研究最早的大型文明的興起,這些文明出現在美索不達米亞、埃及、印度河流域、中國和秘魯等地區,一些地區的文明早在公元前3500年便已開始發展。新的社會、經濟和政治複雜性促使了文字系統的誕生。由於農業的進步,糧食盈餘使這些文明能夠養活更大的人口,從而推動了城市化、貿易網絡的建立以及區域帝國的崛起。與此同時,具有深遠影響的宗教體系和哲學思想也在這一時期首次形成,例如印度教、佛教、儒家思想、猶太教以及古希臘哲學[69]。

在對中世紀歷史(約始於公元500年)的研究中,歷史學家指出宗教影響力的不斷增強。佛教、基督教和伊斯蘭教等傳教型宗教迅速傳播,並確立為世界宗教,逐漸取代了許多地方性的信仰體系,標誌著文化上的重大轉變。與此同時,跨區域貿易網絡蓬勃發展,促進了技術和文化的交流。到了13世紀和14世紀,蒙古帝國征服了亞洲和歐洲的大片領土,成為這一時期的主導力量[70]。

研究早期近代史(約始於公元1500年)的歷史學家通常強調歐洲國家如何崛起並成為全球強權。作為火藥帝國的一部分,歐洲國家探索並殖民了世界的大片地區。這一進程使美洲融入全球網絡,引發了一場大規模的生物交流,包括植物、動物、人群以及疾病的傳播[m]。科學革命帶來重大發現並加速技術進步。同時,人文主義和啟蒙運動等思想發展推動世俗化進程,深刻影響社會和文化變革[72]。

在對現代史(始於18世紀末)的研究中,歷史學家關注工業革命如何通過引入更高效的生產方式來改變經濟結構。西方列強依靠工業化的軍事技術建立了龐大的殖民帝國,並在全球範圍內取得優勢。國際間商品、思想和人口的交流日益頻繁,標誌著全球化的開端。同時,各種社會革命挑戰專制和殖民政權,為民主制度的興起鋪平了道路。儘管兩次世界大戰造成了廣泛的破壞,但科學、技術、經濟、生活水平以及世界人口等領域的發展仍然以前所未有的速度加快。這一時期的變革重塑了國際權力格局,削弱了歐洲的主導地位[74]。

按地理位置

歷史研究領域還可以根據所研究的地理區域進行分類[75]。地理因素在歷史中起著核心作用,影響著糧食生產、自然資源、經濟活動、政治邊界以及文化交流[76][n]。一些歷史著作將研究範圍限定在較小的區域,例如一個村莊或聚落;而另一些則關注更廣闊的領土,例如涵蓋整個大陸的歷史,如非洲史、亞洲史、歐洲史、美洲史和大洋洲史[78]。

非洲的歷史始於對解剖學上現代人類演變的研究[80]。古代歷史學家描述了文字的發明和文明的建立是如何在公元前4千年發生在古埃及的[81]。在接下來的千年中,努比亞、阿克蘇姆、迦太基、加納、馬里和桑海等地形成其他著名的文明和王國[82]。伊斯蘭教在公元7世紀開始傳入北非,並成為許多帝國的主導信仰。與此同時,橫跨撒哈拉沙漠的貿易路線也變得更加繁忙[83]。從15世紀開始,數百萬非洲人被奴役並強行運送到美洲,成為大西洋奴隸貿易的一部分[84]。19世紀末到20世紀初,非洲大陸大部分地區被歐洲列強殖民[85]。在民族主義崛起的背景下,非洲國家在二戰後逐漸去殖民化,這一時期見證了經濟進步、人口迅速增長以及政治穩定的鬥爭[86]。

研究亞洲歷史的歷史學家指出,解剖學上的現代人類大約在10萬年前出現[87]。他們探討了亞洲作為文明搖籃之一的角色,早期文明如美索不達米亞、印度河流域和中國的出現可追溯到公元前4千年和3千年[88]。在隨後的千年中,這些文明孕育了世界上所有主要宗教和幾種有影響力的哲學傳統,如印度教、佛教、儒教、道教、基督教和伊斯蘭教[89]。其他重要發展包括絲綢之路的建立,它促進了歐亞大陸的貿易和文化交流,以及強大帝國的形成,如蒙古帝國在公元13和14世紀主宰歐亞大陸[90]。在接下來的幾個世紀裡,歐洲的影響力不斷增強,開啟了現代化的時代。這一時期在19世紀和20世紀初達到頂峰,當時亞洲許多地區都處於直接殖民控制之下,直到第二次世界大戰結束[91]。獨立後的時期以現代化、經濟增長和人口急劇增加為特徵[92]。

在歐洲歷史的研究中,歷史學家描述了大約45,000年前解剖學上現代人類的到來[94]。他們探討古希臘人如何在公元前第一千年奠定了西方文化、哲學和政治的基礎[95],以及他們的文化遺產如何在羅馬帝國及其延續體——拜占庭帝國中得以延續[96]。中世紀時期始於公元5世紀西羅馬帝國的衰亡,並以基督教的傳播為標誌[97]。從15世紀開始,歐洲的探索與殖民使全球聯繫更加緊密,同時文化、知識和科學的發展也改變了西方社會[98]。從18世紀末到20世紀初,歐洲的全球主導地位通過工業革命和大規模海外殖民地的建立進一步鞏固[99]。然而,這一時期因兩次世界大戰的毀滅性影響而告終[100]。在隨後的冷戰時期,歐洲大陸被分為西方和東方陣營。在冷戰後,歐洲國家開始追求政治和經濟一體化[101]。

研究美洲歷史的歷史學家記錄了第一批人類在大約2萬至1.5萬年前到達美洲[102]。美洲是一些最早文明的發源地,如南美的小北文明和中美洲的瑪雅文明和奧爾梅克文明[103]。在接下來的千年中,主要帝國如特奧蒂瓦坎、阿茲特克和印加帝國相繼崛起[104]。隨著15世紀末以來歐洲人到達美洲,也隨之傳入新的疾病,當地人口因此大幅減少。再加上殖民化和大量非洲奴隸的湧入,這導致了主要帝國的崩潰,人口和文化格局發生了重大變化[105]。18和19世紀的去殖民化運動促使美洲新國家的誕生[106]。在20世紀,美國崛起為全球主導力量,並在冷戰中扮演了重要角色[107]。

在研究大洋洲歷史時,歷史學家指出大約60,000到50,000年前有人類到達大洋洲[108]。他們探討了在澳大利亞和巴布亞紐幾內亞首先建立的多樣化區域社會和文化,隨後這些文化也擴展到其他太平洋島嶼[109]。16世紀歐洲人的到來引發了重大的變革,到19世紀末,該地區大部分已落入西方控制之下[110]。大洋洲在兩次世界大戰期間捲入了各種衝突,並在戰後經歷了去殖民化[111]。

按主題

歷史學家通常將研究範圍局限於某一特定主題[112]。某些人提出將歷史劃分為三個主要主題:政治史、經濟史和社會史。然而這些領域之間的界限模糊,三者與其他主題分支(如思想史)之間的關係也並不明確[113]。

政治史研究社會中的權力組織,考察權力結構是如何產生、發展和相互作用的。在大部分有記錄的歷史中,國家或類國家結構一直是這一領域的核心,探討一個國家如何在內部進行組織,比如派系、政黨、領導人以及其他政治機構,還考察了實施哪些政策,以及國家如何與其他國家互動[114]。政治史自古代以來就由歷史學家如希羅多德和修昔底德等進行研究,因此它是史學中最古老的分支,而其他主要的子領域則是在過去一個世紀才成為獨立的分支[115]。

外交史和軍事史與政治史密切相關。外交史研究國家之間的國際關係,涵蓋了外交政策主題,如談判、戰略考量、條約、國家間的衝突以及國際組織在這些過程中的作用[117]。軍事史則研究武裝衝突在人類歷史中的影響和發展。這包括對特定事件的考察,如分析某一場戰役,以及討論戰爭的不同原因,還涉及更廣泛的思考,關於戰爭的演變,包括軍事技術、戰略、戰術和軍事機構的進步[118]。

經濟史研究商品的生產、交換和消費,涵蓋了經濟方面的內容,如土地、勞動和資本的使用、商品的供求關係、生產的成本和方式,以及收入分配和財富。經濟歷史學家通常關注以非個人化的力量形式呈現的總體趨勢,如通貨膨脹,而不是個體的行為和決策。如果有足夠的數據,他們會依賴定量方法,如統計分析。對於現代之前的時期,由於可用數據通常有限,經濟史學家不得不從稀少的資料中推斷信息[119]。

社會史是一個廣泛的領域,研究社會現象,但其精確定義存在爭議。一些理論家將其理解為研究政治和經濟領域之外的日常生活,包括文化實踐、家庭結構、社區互動和教育。一個密切相關的方法則關注經驗而非活動,考察特定社會群體(如社會階層、種族、性別或年齡群體)的成員如何體驗他們的世界。其他定義則將社會歷史視為研究社會問題,如貧困、疾病和犯罪,或者通過研究整個社會的發展來採取更廣泛的視角[120]。相關領域還包括文化史、性別史和宗教史[121]。

思想史是關於思想的歷史,研究概念、哲學和意識形態是如何演變的,尤其是關注學術領域,但不限於此,也包括對普通人信仰和偏見的研究。除了研究思想運動本身外,還考察了塑造這些思想運動的文化和社會背景,以及對其他歷史發展的影響[122]。與之密切相關的領域包括哲學史研究哲學思想的發展[123];科學史研究科學理論和實踐的演變[124];另一個相關學科藝術史考察歷史上的藝術作品以及藝術活動、風格和運動的發展[125]。

環境史研究人類與環境之間的關係,試圖解釋在人類歷史的過程中,人類與自然界如何相互影響[126]。其他主題分支包括憲法史、法律史、城市史、商業史、技術史、醫學史、教育史和人民史觀[127]。

其他

一些歷史分支通過它們所採用的方法來區分,如定量史學和數字史學,它們依賴於定量研究和數字媒體[128]。比較史學通過比較來自不同時間、地區或文化的歷史現象,考察它們的相似性和差異性[129]。與其他大多數分支不同,口述歷史依賴口頭報告而非書面文獻,涵蓋了親歷者的敘述、傳聞和社區傳說。它反映了普通人的個人經歷、解讀和記憶,展示的不僅僅是客觀發生的事情,還有人們主觀的記憶方式[130]。反事實史學運用反事實思維來探討歷史的不同可能路徑,探索在不同情況下可能發生的事情[131]。一些歷史學分支以它們的理論觀點為特徵,如馬克思主義史學和女性主義歷史學[132]。

一些區分側重於研究主題的範圍。大歷史是範圍最廣的分支,涵蓋從大爆炸到現在的一切,融入了宇宙學、地質學、生物學和人類學等元素[9]。世界史是另一個具有廣泛主題的分支,它將人類歷史作為整體進行研究,從類人物種的進化開始[133]。宏歷史、中觀歷史和微觀歷史這幾個術語指的是不同的分析尺度,從影響整個地球的大規模模式到對地方背景、小型社區、家庭歷史、特定個人或特定事件的詳細研究[134]。與微觀歷史密切相關的是歷史傳記體裁,它講述了一個人在其歷史背景下的生活及其留下的遺產[135]。

大眾史學涉及向大眾展示歷史的活動,通常發生在傳統學術環境之外,主要包括博物館、史跡、文化遺產旅遊和大眾媒體等領域[136]。

學科演變

在文字發明之前,歷史知識的保存和傳播主要依賴於口述傳統[137]。早期的歷史書寫形式將事實與神話元素相結合,例如古代美索不達米亞的《吉爾伽美什史詩》和古希臘的荷馬史詩《奧德賽》[138]。公元前5世紀出版的《歷史》是由希羅多德(約公元前484—前420年)[o]所著,該部作品是西方歷史傳統的奠基性文本之一,相較於以往的作品,它更加強調事實敘述和基於證據的探究[140]。隨後,修昔底德(約公元前460—前400年)繼承並進一步完善了希羅多德的方法,但他更關注具體的政治和軍事發展,而希羅多德的作品則涵蓋更廣泛的主題,並包含民族志元素[141]。古羅馬歷史編纂深受希臘傳統的影響,除了記錄歷史事實外,往往還包含對歷史人物的道德評判[p]。其中一種學派採用編年體風格,按年份依次記錄歷史事件,而其他歷史學家則更傾向於連續性敘述的散文體裁[143]。

另一種複雜的歷史書寫傳統在古代中國逐漸發展,其早期雛形可追溯至公元前2000年末。該傳統將編年體視為最高形式的歷史書寫,並強調通過多種來源進行考證。它與儒家思想密切相關,並與統治王朝的政府機構緊密結合。相比其他傳統,中國歷史學家較早建立了一套連貫而系統的方法來記錄歷史事件[145]。其中,司馬遷(約公元前145—前86/85年)的《史記》影響尤為深遠,他嚴謹的研究方法以及對不同觀點的包容,塑造了後世史學的標準[146]。在古印度,歷史書寫與宗教緊密相連,往往未能明確區分事實與神話,例如在《摩訶婆羅多》等作品中便可見一斑[147]。

在歐洲,從晚期古代到中世紀,歷史主要由神職人員以編年史的形式記錄。基督教歷史學家借鑑了希臘-羅馬和猶太傳統,並從宗教角度重新詮釋過去,將歷史敘述為展現上帝神聖計劃的過程[148]。該傳統的重要奠基者包括凱撒利亞的優西比烏(約260/275—339年)、希波的奧古斯丁(354—430年)以及比德(約672/673—735年)[149]。在伊斯蘭世界,歷史書寫同樣受到宗教影響,從伊斯蘭視角詮釋過去,並高度重視傳承鏈,以確保歷史記載的權威性[150]。塔巴里(約838/839—923年)撰寫了一部宏大的通史,內容涵蓋從世界起源至他所處時代的歷史。伊本·哈勒敦(1332—1406年)則反思了歷史學實踐背後的哲學問題,例如塑造歷史變遷的普遍規律以及歷史真實的局限性[151]。

在中國,隨著唐朝(618—907年)的興起,歷史書寫逐漸制度化。629年,朝廷設立史館,專門負責史書編纂,並嚴格區分歷史事件與歷史文本的記錄。史館還負責編纂《唐實錄》,這是一部詳盡的史料彙編,作為官方正史的基礎[152]。宋朝(960—1279年)時歷史書寫涵蓋多種體裁,包括類書、傳記和歷史小說,同時,歷史也成為科舉考試中的標準科目[153]。受到中國模式的影響,日本在8世紀建立了自己的歷史書寫傳統,該傳統同樣與皇室密切相關,但日本史學家在史料考證上的重視程度不及中國史學家[154]。

在文藝復興時期及近世階段,不同的歷史傳統開始相互交流[155]。自14世紀起,歐洲的文藝復興人文主義者運用精細的文本批判方法審視早期宗教歷史著作,這一過程促進了歷史書寫的世俗化。在15至17世紀,歷史學家將歷史視為一種教訓工具。他們開始將目標對準普通大眾,而印刷術的發明使書面文獻更加普及和廉價。與此同時,與科學革命相關的經驗主義思想對普遍歷史真理的可能性提出了質疑[156]。進入18世紀的啟蒙時代,歷史書寫受到理性主義和懷疑主義的影響。歷史學家嘗試揭示過去更深層的規律和意義,歷史研究的範圍也隨之擴大,涵蓋社會與經濟議題,並涉及不同文化之間的比較[157]。

在中國明朝(1368—1644年)時期,民眾對歷史著作及其可用性的興趣也與日俱增。除了官方史官延續《明實錄》的編纂外,私人學者撰寫的非官方歷史著作也蓬勃發展。這些學者往往採用更具創意的寫作風格,有時甚至挑戰正統記載[158]。在伊斯蘭世界,薩法維帝國、莫臥兒帝國和鄂圖曼帝國興起了新的歷史書寫傳統[159]。與此同時,在美洲,歐洲探險家記錄並解讀了土著群體通過口述和象形符號傳承下來的歷史敘事,這些觀點有時與歐洲傳統歷史觀念相互衝突[160]。

19世紀,歷史書寫發生了變革,變得更加專業化和科學化。在利奧波德·馮·蘭克的學術成果基礎上,系統的史料批判方法得到了廣泛接受,同時,以大學系科、專業協會和期刊的形式建立了致力於歷史的學術機構[162]。與這一科學視角相契合,奧古斯特·孔德提出了實證主義學派,旨在發現歷史的普遍規律,類似於物理學家研究的自然規律[163]。基於格奧爾格·威廉·弗里德里希·黑格爾的哲學,卡爾·馬克思描述了其中的一種普遍規律,認為經濟力量和階級鬥爭是歷史變革的根本動力[164]。另一個具有深遠影響的發展是歐洲史學方法的傳播,這些方法成為全球學術界研究歷史的主流方式[165]。

在20世紀,傳統的歷史假設和實踐受到挑戰,而歷史研究的範圍則不斷擴大[166]。年鑑學派運用了社會學、心理學和經濟學的理論,研究長期發展的歷史趨勢[167]。納粹德國和蘇聯等極權政權則操控歷史敘事,服務於其意識形態目的[168]。許多歷史學家開始關注非常規的視角,強調通過「從下而上的歷史(社會歷史學)」、「微觀歷史」、「口述歷史」和「女性主義歷史」等方法,關注邊緣群體的經歷[169]。後殖民主義旨在削弱西方歷史方法的霸權,後現代主義拒絕承認歷史上存在單一的普遍真理[170]。觀念史學家則研究思想的歷史發展[171]。20世紀下半葉,世界史寫作的嘗試重新興起,同時,科技進步推動了定量史學和數字史學的增長[172]。

相關領域

史學史

史學是研究歷史研究方法和發展的研究。史學研究者研究歷史學家所做的事情,從而形成歷史史形式的元理論。一些理論家以不同的意義使用史學一詞來指代過去的書面記錄[174]。

作為一種元理論,史學的一個核心主題是歷史研究的證據和推理標準。史學家研究和整理歷史學家如何使用資料來構建關於過去的敘述,包括分析他們所依據的解釋性假設。密切相關的問題包括歷史作品的風格和修辭手法[175]。

通過比較不同歷史學家的作品,史學家根據相同的研究方法、假設和風格確定思想流派[176]。例如,他們研究年鑑學派的特點,比如它使用來自不同學科的定量數據,以及它對長期發生的經濟和社會發展的興趣[177]。比較也延伸到從古代到現代的整個時代。通過這一方式,史學追溯了歷史作為一門學科的發展,強調了主導方法、主題和研究目標如何隨著時間的推移而發生變化[178]。

歷史哲學

歷史哲學[q]是研究歷史的理論基礎。它既對作為一系列相互關聯的事件的過去本身感興趣,也對研究這一過程的學術領域感興趣。來自各種哲學分支的見解和方法都與這一科目相關,例如形上學、認識論、解釋學和倫理學[180]。

在將歷史視為一個過程進行研究時,哲學家們探討構成歷史現象的基本實體。一些研究方法主要依賴於個體人類的信念和行為,而另一些方法則涵蓋集體及其他普遍性的實體,如文明、制度、意識形態和社會力量[181]。一個相關主題涉及連接歷史事件及其因果關係的因果機制的本質[182]。一種觀點認為,歷史存在決定事件進程的一般性規律,類似於自然科學研究的自然法則。另一種觀點則認為,歷史事件之間的因果關係是獨特的,並受偶然因素的影響[183]。一些哲學家認為,歷史的總體進程遵循某種大的模式。根據一種觀點,歷史是循環的,即在足夠大的時間尺度上,個別事件或總體趨勢會重複發生。而另一種理論認為,歷史是一個線性且具有目的性的過程,朝著一個預定的目標前進[184][r]。

歷史哲學與史學理論這兩個領域在研究歷史推理的標準方面有所重疊。史學理論家通常更關注描述歷史研究中使用的具體方法和發展,相比之下,歷史哲學家則傾向於探索更普遍的模式,包括關於哪些方法和假設是正確的評價性問題[186]。歷史推理有時被用作哲學及其他學科解釋現象的方法。這種方法被稱為歷史主義,其主張理解某一事物需要了解其獨特的歷史或演變過程。例如,關於真理的歷史主義觀點認為,真理取決於歷史環境,因此不存在超越歷史的普遍真理。歷史主義與那些試圖基於永恆和普遍原則來理解事物的方法形成對比[187]。

歷史的客觀性

在歷史哲學領域,關於歷史是否能夠被客觀記錄的討論十分多樣化。一些理論家認為,這一理想是無法實現的,原因在於歷史解讀的主觀性、歷史敘述的敘事特性,以及個人價值觀和偏見對歷史人物及歷史學家視角與行為的影響。一種觀點認為,某些特定的事實是客觀的,例如某次乾旱發生的時間或某支軍隊遭遇失敗的事實。然而,這種觀點並不能確保歷史研究的整體客觀性,因為歷史學家需要對事實進行解釋和綜合,以構建描述重大趨勢和發展的整體敘述[188]。因此,一些歷史學家,如G·M·特里維廉,認為所有歷史敘述都帶有偏見,主張歷史敘述無法擺脫主觀假設和價值判斷[189]。

與現實主義、經驗主義和重建主義[190]相關的一些觀點將歷史概念化為對真理或知識的探索,並認為可以通過嚴格的評估和對證據的細緻解讀來恢復真理或知識[191][s]。然而,其他學者對此觀點提出批評,強調歷史知識的主觀性和局限性[t]。觀點主義者認為,歷史視角本質上是主觀的,因為歷史研究需要選擇特定的來源和研究問題,並確定哪些信息可以被視為歷史事實。他們認為,歷史陳述只能在某個特定的歷史視角內,或相對於多個競爭性的歷史視角之一,才具有客觀性[196]。更強烈的懷疑論者或相對主義者則主張,任何歷史知識都無法被證明是客觀的[197][u]。這種對主觀性的強調被後現代主義理論進一步發展,後者認為客觀認識過去是不可能的,並主張意義是通過人為的文本創造的,而語言「構建了我們所感知的世界」[199][v]。新現實主義者對這一趨勢作出了回應,他們重新強調經驗主義方法在歷史分析中的核心地位,同時承認與主觀性觀點對話所帶來的益處[201][w]。

教育

歷史是大多數國家學校課程的一部分[203]。早期的歷史教育旨在激發學生對過去的興趣,並讓他們熟悉歷史思維的基本概念。歷史教育試圖幫助學生了解自己的文化根源,灌輸認同感[204]。早期歷史教育通常採用敘述形式,為兒童呈現簡單的歷史故事,這些故事可能圍繞歷史人物或當地節日、慶典及傳統食物的起源展開[205]。在中學階段,歷史教育涵蓋更廣泛的主題,涉及從古代到現代的歷史,並包括地方與全球層面的內容。此外,它還致力於培養學生的歷史研究方法,包括解讀和批判性評估歷史主張的能力[206]。

歷史教師採用多種教學方法,包括敘述式講解歷史發展過程、提出問題以激發學生思考,以及圍繞歷史主題展開討論。學生還會直接接觸歷史資料,學習如何分析和解讀證據,並通過個人或小組活動加深理解。此外,他們會進行歷史寫作,以培養清晰且有說服力的表達能力。口頭或書面測試則用於評估學生是否達到學習目標[207]。傳統的歷史教學方法通常強調大量事實的呈現,例如重要事件的日期和歷史人物的姓名,要求學生記憶。而一些現代教學方法則更加注重激發學生的主動參與,並促進跨學科的深層理解,重點不僅在於「發生了什麼」,更關注「為什麼會發生」以及其持續的歷史影響[208]。

公立學校的歷史教育具有多種目的,其中一項核心技能是歷史素養,即理解、批判性分析和回應歷史論斷的能力。通過讓學生了解過去的重要發展,他們能夠熟悉人類生活的各種背景,從而更好地理解當今世界及其多元文化。同時,歷史教育通過將學生與其文化遺產、傳統和實踐聯繫起來,培養文化認同感,例如介紹國家地標、紀念碑、歷史人物和傳統慶典等標誌性元素[209]。對共同歷史和文化遺產的了解,有助於塑造國家認同,並為學生成為積極的公民做好準備。然而,歷史教育的這一政治屬性可能引發爭議,特別是關於學校教科書應涵蓋哪些內容的問題。在某些地區,這導致了所謂的「歷史戰爭」,即圍繞課程設置的激烈辯論[210]。為了以有利的方式呈現國家遺產,一些教材可能會對有爭議的話題進行偏向性的處理[211][x]。

除了公立學校提供的正式教育外,歷史也在課堂外的非正式環境中進行教學。大眾史學通常發生在博物館、紀念場所等地點,在這些地方,人們通過精選的文物來講述特定的歷史故事[213]。此外,通俗歷史旨在通過書籍、電視節目和在線內容等媒介,使歷史變得易於理解且富有吸引力,讓非專業觀眾也能接觸和欣賞歷史[214]。非正式的歷史教育還存在於口述歷史中,即通過世代相傳的故事和敘述來傳播對過去的記憶和理解[215]。

其他領域

歷史學採用跨學科的方法論,借鑑考古學、地質學、遺傳學、人類學和語言學等領域的研究成果[216]。考古學家研究人類製造的歷史遺物及其他物質證據,他們的發現為過去人類活動和文化發展提供了重要的見解[217]。對考古證據的解讀面臨著獨特的挑戰,與研究書面文獻的傳統歷史學方法有所不同。然而,考古學也為歷史研究提供了新的可能性——它能夠揭示未被記錄的信息,使歷史學家能夠通過物質文化的遺存,研究非文字社會的歷史,以及文字社會中被邊緣化群體的歷史。在現代考古學於19世紀興起之前,對古玩的研究奠定了這一學科的基礎,並在歷史遺物的保存方面發揮了重要作用[218]。

地質學及其他地球科學幫助歷史學家理解影響過去社會的環境背景和自然過程,包括氣候條件、地貌變化和自然事件[219]。遺傳學為人類的進化起源、遷徙、族群血緣關係和人口變化提供了關鍵信息[220]。人類學家研究人類文化和行為,例如社會結構、信仰體系和儀式實踐,這些知識為歷史事件的解讀提供了重要背景[221]。歷史語言學研究語言的演變過程,不僅有助於解讀古代文獻,還能揭示遷徙模式和文化交流的歷史信息[222]。此外,歷史學家還依賴於物理科學、生物科學、社會科學以及人文學科的研究成果,以構建更全面的歷史理解[223]。

鑑於歷史與意識形態和國家認同的關係,它與政治密切相關,歷史理論甚至可以直接影響政治決策。例如,一個國家試圖收復另一國領土的舉動往往依賴於某些歷史理論,這些理論聲稱爭議領土在過去曾屬於該國[224]。此外,歷史在所謂的歷史性宗教中也扮演著核心角色,這些宗教將其部分核心教義建立在歷史事件之上。例如,基督教通常被歸類為歷史性宗教,因為它圍繞耶穌基督的歷史事件展開[225]。歷史對許多領域都具有重要意義,因為它研究這些領域的過去,包括科學史、數學史、哲學史和藝術史等[226]。

參考資料

注釋

- ^ 一些學者將「歷史」一詞限定為過去事件的客觀序列,並使用「史學」一詞來指代對這些事件的研究。另一些人則將「歷史」用於研究和再現過去,並將「史學」視為一門元理論,專門研究這門學科的方法及其歷史發展。[5]

- ^ 一些理論家將原史時期視為一個獨立時期,介於史前時期與歷史記錄的初步嘗試之間,涵蓋了從文字發明到最早的歷史記載的階段。[6]

- ^ 「大歷史」由歷史學家大衛·克里斯蒂安於20世紀80年代末提出,其研究範圍更為廣泛,追溯至宇宙大爆炸,並融入了宇宙學的元素。[9]

- ^ 歷史修正主義是一種相關的觀點,旨在推翻既定的歷史觀。這種做法形式多樣,可以是引入新的證據和方法來對抗現有觀點,也可以是質疑歷史事件或歷史人物的價值和意義。一些理論家將「修正主義」一詞以中性方式使用,指代對主流觀點的任何否定或重新詮釋。而另一些人則將其與忽視真實證據的做法聯繫在一起,認為其利用極端的懷疑主義和相對主義來支持偽史觀,試圖通過認知層面的批判來削弱對歷史事件的既定認知[20]。

- ^ 狹義上,歷史研究方法有時僅限於對史料的評估或批判[27]。

- ^ 關於一次文獻和二次文獻的確切定義存在爭議,對於某一特定資料應如何歸類,並非總能達成共識。例如,如果某人未親歷騷亂,但在騷亂發生後不久撰寫了有關該騷亂的報道,一些歷史學家認為這份報道是一次文獻,而另一些則將其視為二次文獻。[35]

- ^ 利奧波德·馮·蘭克對史料評估的重視極大地影響了歷史研究的實踐[38]。

- ^ 歷史學家會考慮文獻的背景和時代,以理解其中使用的術語的含義。例如,如果一份文獻使用了「awful」一詞,歷史學家需要判斷它是表達現代意義上的「可怕」,還是歷史意義上的「值得敬畏」[40]。

- ^ 當不同的史料提供看似矛盾的信息時,這一過程尤其具有挑戰性[42]。

- ^ 這一過程所需的創造力和想像力是一些理論家將歷史視為藝術而非科學的原因之一[43]。

- ^ 例如,瑪莎·華盛頓燒毀了她和丈夫喬治·華盛頓之間的所有私人信件,導致他們幾十年來一直保持沉默[50]。造成沉默的另一個原因是禁忌的存在,比如對同性戀的禁忌,可能會導致關於這個話題的信息很少被記錄下來[49]。

- ^ 對於每個歷史時期的起始和結束時間,存在不同的意見。另一種劃分方式可能採用重疊的時間段,或者與傳統劃分方式截然不同[61]。

- ^ 新疾病的傳播以及歐洲的軍事侵略和剝削對美洲土著社區造成了嚴重後果,導致人口急劇減少,並引發了深遠的文化破壞[71]。

- ^ 強調地理與歷史之間的緊密關係,儒勒·米什萊(Jules Michelet,1798–1874)在其1833年出版的《法國史》(Histoire de France)一書中寫道:「沒有地理作為基礎,人民——歷史的創造者——仿佛行走在空中。」[77]

- ^ 希羅多德傳統上被譽為「歷史之父」,但也被稱為「謊言之父」,因為他所記錄的內容並非全都可靠[139]。

- ^ 這一特點在某種程度上也出現在希臘歷史學家的作品中,例如波利比烏斯(約公元前200—前118年)[142]。

- ^ 歷史理論和此密切相關,有時會被用作同義詞[179]。

- ^ 一些哲學家追隨弗朗西斯·福山(Francis Fukuyama,1952年至今)的觀點,認為「歷史的終結」已經到來,其依據是人類的意識形態演進已達到終點[185]。

- ^ 德國歷史學家利奧波德·馮·蘭克是19世紀最重要的科學歷史研究方法的倡導者之一[192]。持這一觀點的現代主要學者包括傑弗里·埃爾頓、阿瑟·馬威克和E. P. 湯普森[191]。

- ^ 這些批評基於以下論點:首先,過去的全部細節不可能被完全復原;其次,歷史事件已經發生,史料無法直接與事件本身核對,而只能與其他歷史記述進行比對;此外,歷史書寫是由歷史學家所建構的,敘事的構建過程涉及解釋和選擇性解讀[193];同時,史料本身必然帶有主觀性,因為其內容受到記錄者的影響,而其存留亦經過篩選和取捨[194]。從這一觀點來看,後見之明和現代理論化使歷史學家能夠拼湊證據並提出只能「在事後才能看到」的解釋,而這些解釋本身也受到偏見的影響。因此,可以說「已知的過去(即歷史)是我們建構出的產物」[195]。

- ^ 更具相對主義觀點的支持者之一是愛德華·霍列特·卡爾,他在其著作《什麼是歷史?》(What Is History?, 1961)中探討了「歷史學家在選擇和解讀事實時所受到的歷史與社會環境的影響」[198]。

- ^ 一些學者認為,承認歷史資料的主觀性有助於拓展新的研究領域,並提供與歷史主題互動的新方式。此外,這種認識還能為分析史料、批判主流敘事提供新方法,並使歷史學家能夠探索不同的概念[200]。

- ^ 持這種觀點的學者包括理察·J·埃文斯[201]。

- ^ 例如,一些日本高中歷史教材因淡化日本的殖民統治和戰爭行為而受到多方批評[212]。

參考

- ^

Kragh 1987,第41頁

- Little 2020,§ 1. History and its representation

- Collingwood 1967,§ 4. History and the Philosophy of History

- Ritter 1986,第193–194頁

- ^

Little 2020,§ 1. History and its representation

- Tosh 2002,第140–143頁

- Munslow 2001

- Evans 2001

- ^

Tucker 2011,第xii, 2頁

- Arnold 2000,第5頁

- Evans 2002,第1–2頁

- Ritter 1986,第193–194頁

- Tosh 2002,第140–143頁

- ^

Evans 2002,第1–2頁

- Ritter 1986,第196頁

- ^

Tucker 2011,第xii, 2頁

- Arnold 2000,第5頁

- ^ Kipfer 2000,第457–458頁

- ^ Woolf 2019,第300頁

- ^ Woolf 2019,第299–300頁

- ^ 9.0 9.1 Hesketh 2023,第1–4頁

- ^

Arnold 2000,第114–115頁

- Parrott & Hake 1983,第121–122頁

- Tosh 2002,第50–52頁

- Ritter 1986,第196–197頁

- ^

Tosh 2002,第50–52頁

- Ritter 1986,第196–197, 415–416頁

- ^ 12.0 12.1 Allchin 2004,第179–180頁

- ^

Southgate 2005,第xi–xii, 1, 57頁

- Tosh 2002,第50–52頁

- ^

Arnold 2000,第120–121頁

- Southgate 2005,第11–12, 57–58頁

- Tosh 2002,第26, 50–52頁

- ^

Arnold 2000,第121–122頁

- Tosh 2002,第50–52頁

- ^

Arnold 2000,第121頁

- Southgate 2005,第38–39, 175–176頁

- Tosh 2002,第50–51頁

- ^ Jenkins 1995,第53頁

- ^ Evans 2002,第2頁

- ^ Southgate 2005,第xi–xii 49–51, 175–176頁

- ^

Tucker 2008,第1–10頁

- Evans 1999,第238–243頁

- Buchanan 2010

- Fronza 2018,第4頁

- ^ Woolf 2019,第22頁

- ^ Ritter 1986,第193–195頁

- ^ HarperCollins 2022

- ^

Joseph & Janda 2008,第163頁

- Hoad 1993,第217頁

- Cresswell 2021,§ History

- OED Staff 2024

- ^ Ritter 1986,第195–196頁

- ^

Berkhofer 2022,第10–11頁

- Tosh 2002,第141頁

- ^ Ritter 1986,第268頁

- ^

Fazal 2023,第140頁

- Howell & Prevenier 2001,第1–2頁

- Ahlskog 2020,第1–2頁

- Kamp et al. 2020,第9–10 頁

- Ritter 1986,第268頁

- ^

Kamp et al. 2020,第19–20頁

- Bhat 2019,第203頁

- ^

Kamp et al. 2020,第35頁

- Tosh 2002,第57–58頁

- Ritter 1986,第143–144頁

- ^

Kamp et al. 2020,第36頁

- Tosh 2002,第54–58頁

- Storey 2013,第32頁

- ^ Arnold 2000,第59–60頁

- ^

Kamp et al. 2020,第37頁

- Tosh 2002,第57–58頁

- ^

Kamp et al. 2020,第37頁

- Tosh 2002,第57–59頁

- ^ Tosh 2002,第57頁

- ^ Tosh 2002,第56–57頁

- ^

Kamp et al. 2020,第40–45頁

- Arnold 2000,第59–60頁

- Tosh 2002,第56頁

- ^ Tosh 2002,第87頁

- ^

Kamp et al. 2020,第70–71頁

- Tosh 2002,第59, 87–88頁

- Topolski 2012,第432頁

- Ritter 1986,第84–86頁

- ^ Tosh 2002,第90–91頁

- ^

Kamp et al. 2020,第70–71頁

- Tosh 2002,第59, 87–88, 91–92頁

- Topolski 2012,第432頁

- Ritter 1986,第84–86頁

- ^ Tosh 2002,第140, 171頁

- ^ Tosh 2002,第141頁

- ^

Berkhofer 2008,第49–50頁

- Tosh 2002,第139–143頁

- ^

Tosh 2002,第142–143頁

- Little 2020,§ 1. History and its representation

- ^ Tosh 2002,第140頁

- ^ Wright 2006

- ^

Kamp et al. 2020,第78頁

- Lucas 2004,第50–51頁

- Christian 2015,第5–6頁

- ^ 49.0 49.1 Kamp et al. 2020,第77–78頁

- ^ Oberg 2019,第17頁

- ^

Tosh 2002,第244–245頁

- Howell & Prevenier 2001,第81, 92–93頁

- ^ Howell & Prevenier 2001,第13–14, 88頁

- ^

Howell & Prevenier 2001,第13頁

- Tosh 2002,第166, 185頁

- ^ Tosh 2002,第22, 185頁

- ^

Howell & Prevenier 2001,第13–14頁

- Tosh 2002,第27, 224–225頁

- ^

Howell & Prevenier 2001,第110–111頁

- Tosh 2002,第121, 133頁

- ^

Howell & Prevenier 2001,第113–114頁

- Tosh 2002,第238頁

- ^

Tosh 2002,第108–109頁

- Lemon 1995,第112頁

- Jordanova 2000,第34–35頁

- Veysey 1979,第1頁

- ^ Kamp et al. 2020,第78頁

- ^

Van Nieuwenhuyse 2020,第375頁

- Christian 2008,第98–99頁

- Stearns 2001,Table of Contents

- Christian 2015,第7頁

- ^

Christian 2015,第5–7頁

- Northrup 2015,第110–111頁

- ^

Christian 2015,第5–6頁

- Northrup 2015,第110–111頁

- ^ Hsu 1993,第161頁

- ^ Northrup 2015,第111頁

- ^ Tuniz & Vipraio 2016,第27, 43–44頁

- ^

Tuniz & Vipraio 2016,第1, 10頁

- Stearns 2010,第17–20頁

- Aldenderfer 2011,第4頁

- ^

Christian 2015,第2頁

- Stearns 2010,第17–20頁

- Wragg-Sykes 2016,第195, 199, 211, 221頁

- ^ Aldenderfer 2011,第1頁

- ^

Stearns 2010,第19–32頁

- Bulliet et al. 2015,第1–2, 89–90頁

- Ackermann et al. 2008,第xxix–xxxix頁

- ^

Stearns 2010,第33–36頁

- Bulliet et al. 2015,第193–194, 291–292頁

- ^

Stearns 2010,第36頁

- Bulliet et al. 2015,第401頁

- ^

Stearns 2010,第36–39頁

- Bulliet et al. 2015,第401–402頁

- ^ Pozdnyakova et al. 2018,第12頁

- ^

Stearns 2010,第39–46頁

- Bulliet et al. 2015,第537–538, 677–678, 817–818頁

- ^

Tosh 2002,第108–109頁

- Jordanova 2000,第34, 46–47頁

- ^

Diamond 1999,第22, 25–32頁

- Darby 2002,第14頁

- Baker 2003,第23頁

- Jordanova 2000,第34, 46–47頁

- ^ Darby 2002,第14頁

- ^

Tosh 2002,第108–109頁

- Jordanova 2000,第46–47頁

- ^ Ackermann et al. 2008,第373–374頁

- ^

Fisher 2014,第127頁

- Tuniz & Vipraio 2016,第12頁

- Stearns 2010,第17–20頁

- ^

Iliffe 2007,第5頁

- Stearns 2010,第24–25頁

- ^ Asante 2024,第92頁

- ^

Shillington 2018,第93–94頁

- Iliffe 2007,第2, 42–45頁

- ^

Shillington 2018,第103頁

- Iliffe 2007,第131–132頁

- ^ Iliffe 2007,第193–195頁

- ^

Shillington 2018,第417頁

- Iliffe 2007,第242, 253, 260, 267–268頁

- ^

Tuniz & Vipraio 2016,第15頁

- Headrick 2009,第6頁

- Wragg-Sykes 2016,第199頁

- ^

Mason 2005,第17–18頁

- Murphey & Stapleton 2019,第10–13頁

- Cotterell 2011,第xiii, 3–4頁

- AASA 2011,第3–4頁

- Stearns 2010,第24–25頁

- ^

Cotterell 2011,第xiii–xiv頁

- AASA 2011,第3–4頁

- ^

Cotterell 2011,第256–257頁

- Mason 2005,第77–78頁

- ^

Mason 2005,第111–112, 167–168頁

- Murphey & Stapleton 2019,第282–283頁

- Cotterell 2011,第xvii–xviii頁

- Rana 2012,第13–14頁

- ^

Murphey & Stapleton 2019,第445頁

- Mason 2005,第1頁

- Rana 2012,第13–14頁

- ^ Roberts 1997,§ The Importance of the Classical Past, § The Greeks, § An Attempt to Summarize

- ^ Tuniz & Vipraio 2016,第12頁

- ^ Roberts 1997,§ The Importance of the Classical Past, § The Greeks, § An Attempt to Summarize

- ^

Roberts 1997,§ The Importance of the Classical Past, § The Rise of Roman Power, § Empire

- Black 2021,§ What is Europe?

- ^

Roberts 1997,§ Decline and Fall in the West, § Christiandom

- Black 2021,§ What is Europe?

- ^

Roberts 1997,§ Launching Modern History 1500–1800

- Stearns 2010,第36–39頁

- Bulliet et al. 2015,第401–402頁

- ^

Roberts 1997,§ The European Age

- Stearns 2010,第39–42頁

- Bulliet et al. 2015,第677–678頁

- ^

Roberts 1997,§ Europe's Twentieth Century: The Era of European Civil War

- Stearns 2010,第44頁

- Bulliet et al. 2015,第677–678頁

- ^

Roberts 1997,§ Europe in the Cold War and After, § European Integration

- Alcock 2002,第266–268頁

- Stearns 2010,第39–46頁

- Bulliet et al. 2015,第677–678, 817–818頁

- Andrén 2022,第298, 304頁

- ^ Fisher 2014,第127頁

- ^

Ackermann et al. 2008,第xvii–xix頁

- Fernández-Armesto 2003,§ Between Colonizations: The Americas' First 'Normalcy'

- Dorling Kindersley 2018,第94–95頁

- ^ Fernández-Armesto 2003,§ Between Colonizations: The Americas' First 'Normalcy'

- ^

Fernández-Armesto 2003,§ Colonial Americas: Divergence and its Limits, § The Independence Era

- Stearns 2010,第36–38頁

- Dorling Kindersley 2018,第95頁

- ^ Fernández-Armesto 2003,§ The Independence Era

- ^

Fernández-Armesto 2003,§ The American Century

- Bulliet et al. 2015,第817–818頁

- ^

Tuniz & Vipraio 2016,第12頁

- Lawson 2024,第57頁

- d'Arcy 2012,§ Indigenous Exploration and Colonization of the Region

- ^

Lawson 2024,第32, 57頁

- d'Arcy 2012,§ Indigenous Exploration and Colonization of the Region

- ^

Lawson 2024,第59–60, 85–86頁

- d'Arcy 2012,§ The Intersection of European and Indigenous Worlds, § The Impact of Pre-Colonial European Influences, § European Settler Societies and Plantation Colonies

- ^ d'Arcy 2012,§ Times of Anxiety: World Wars, Pandemic, and Economic Depression, § Post-War Themes: The Nuclear Pacific, Decolonization, and the Search for Identity

- ^

Jordanova 2000,第34–35頁

- Yurdusev 2003,第24頁

- Tosh 2002,第109頁

- Gardiner 1988,第1–3頁

- ^

Tosh 2002,第109, 122頁

- Jordanova 2000,第34–35頁

- Gardiner 1988,第1–3頁

- ^

Tosh 2002,第109–110頁

- Jordanova 2000,第35–36頁

- ^ Tosh 2002,第110頁

- ^ Devries 2004

- ^

Tosh 2002,第112–113頁

- Watt et al. 1988,第131–133頁

- ^ Howard et al. 1988,第4–5頁

- ^

Tosh 2002,第122–124頁

- Coleman et al. 1988,第31–32頁

- ^

Samuel et al. 1988,第48–51頁

- Tosh 2002,第125–127頁

- Stearns 2021

- ^

Collinson et al. 1988,第58–59頁

- Tosh 2002,第101, 236–237, 286頁

- Burke 2019,§ Introduction

- ^

Tosh 2002,第272–273頁

- Collini et al. 1988,第105–106, 109–110頁

- ^ Santinello & Piaia 2010,第487–488頁

- ^

Porter et al. 1988,第78–79頁

- Williams 2024,§ Lead section

- ^ Potts et al. 1988,第96–104頁

- ^ Hughes 2016,第1頁

- ^

Tosh 2002,第101, 112–113, 124–125, 127, 129頁

- Yapp et al. 1988,第155, 158頁

- Antonellos & Rantall 2017,第115頁

- Buchanan 2024,Lead section

- Ramsay 2008,第283頁

- ^

Tosh 2002,第244–245頁

- Howell & Prevenier 2001,第81, 92–93頁

- Zaagsma 2023,§ Introduction

- Jordanova 2000,第49–50頁

- ^ Wong 2005,第416–417頁

- ^ Sitton, Mehaffy & Davis 2011,第4頁

- ^ Zhao 2023,第9–10頁

- ^

Howell & Prevenier 2001,第13–14, 113–114頁

- Tosh 2002,第27, 224–225, 238頁

- Veysey 1979,第1頁

- ^ 133.0 133.1

Christian 2015,第3頁

- Stearns 2010,第11–13, 17–20頁

- ^ Bod 2013,第260頁

- ^ Tosh 2002,第113–115頁

- ^

Glassberg 1996,第7–8頁

- Tosh 2002,第xiv–xv頁

- Stanton 2017,第224頁

- ^

Fagan & Durrani 2019,§ Written Records, Oral History, and Archaeology

- Wright 2006

- Tosh 2002,第1–3, 295頁

- ^

Woolf 2019,第20–21頁

- Wright 2006

- Lefkowitz 2008,第353–354頁

- ^ Woolf 2019,第22–23頁

- ^

Woolf 2019,第21–23頁

- Wright 2006

- Jensen,§ 1. Ancient through Medieval

- Lefkowitz 2008,第354–355頁

- ^

Woolf 2019,第23–24頁

- Jensen,§ 1. Ancient through Medieval

- Lefkowitz 2008,第356頁

- ^ Woolf 2019,第26頁

- ^ Woolf 2019,第28–30頁

- ^ Woolf 2019,第40–41頁

- ^ Woolf 2019,第35–39, 41–42頁

- ^ Wright 2006

- ^ Vašíček 2008,第33–34頁

- ^

Woolf 2019,第49–50頁

- Wright 2006

- Breisach 2005,§ Christian Traditional Historiography

- ^

Woolf 2019,第49–52, 55頁

- Wright 2006

- Breisach 2005,§ Christian Traditional Historiography

- ^

Woolf 2019,第56–57頁

- Wright 2006

- Breisach 2005,§ Islamic Traditional Historiography

- Morgan 2006,第9–10頁

- ^

Woolf 2019,第57, 60頁

- Wright 2006

- Breisach 2005,§ Islamic Traditional Historiography

- Morgan 2006,第11, 14頁

- ^

Woolf 2019,第64–65頁

- Breisach 2005,§ Chinese Traditional Historiography

- ^ Woolf 2019,第68–69, 84頁

- ^

Woolf 2019,第67–68頁

- Breisach 2005,§ Japanese Traditional Historiography

- ^ Woolf 2019,第84頁

- ^

Woolf 2019,第89, 124頁

- Breisach 2005,§ The Age of Anthropocentric Historiography

- Jensen,§ 2. Humanism through Renaissance

- ^ Wright 2006

- ^ Woolf 2019,第99–100頁

- ^ Woolf 2019,第101–106頁

- ^ Woolf 2019,第5, 106–114頁

- ^ Wright 2006

- ^

Wright 2006

- Woolf 2019,第174–177頁

- Jensen,§ 5. 19th Century Scientific Historiography

- Moloughney & Zarrow 2012,第2頁

- ^

Wright 2006

- Jensen,§ 5. 19th Century Scientific Historiography

- Woolf 2019,第184–185頁

- ^

Wright 2006

- Woolf 2019,第187–189頁

- Jensen,§ 4. 19th Century Teleological Systems

- ^ Woolf 2019,第5–6, 196–197, 215–216頁

- ^ Woolf 2019,第216–217, 279–280頁

- ^ Wright 2006

- ^ Woolf 2019,第239–240, 242–243頁

- ^ Wright 2006

- ^ Woolf 2019,第262–264, 268–269頁

- ^

Woolf 2019,第251–252頁

- Collini et al. 1988,第105–107頁

- ^ Moore 2006,第918–919頁

- ^ Woolf 2019,第60頁

- ^

Woolf 2019,第3頁

- Tucker 2011,第xii, 2頁

- Ritter 1986,第188–189頁

- Little 2020,§ 4. Historiography and the Philosophy of History

- ^ Little 2020,§ 4. Historiography and the Philosophy of History

- ^ Little 2020,§ 4. Historiography and the Philosophy of History

- ^

Howell & Prevenier 2001,第110–111頁

- Tosh 2002,第121, 133頁

- Little 2020,§ 4. Historiography and the Philosophy of History

- ^ Little 2020,§ 4. Historiography and the Philosophy of History

- ^ Paul 2015,第xv, 2–3, 12–13頁

- ^

Carr 2006,Lead section

- Jensen,Lead section

- Little 2020,Lead section, § 1. History and its representation

- Paul 2015,第10頁

- ^

Little 2020,Lead section, § 1. History and its representation

- Paul 2015,第10頁

- ^

Stanford 1998,第85–87頁

- Little 2020,§ 3.3 Causation in history

- ^

Carr 2006,§ 2. "Critical" Philosophy of History: Philosophical Reflection on Historical Knowledge

- Little 2020,§ 3.1 General laws in history?, § 3.3 Causation in history

- ^

Little 2020,§ 2.2 Does history possess directionality?

- Stanford 1998,第74–75頁

- Paul 2015,第10頁

- ^ Lemon 2003,第390–391頁

- ^ Little 2020,§ 4. Historiography and the philosophy of history

- ^

Lemon 2003,第125頁

- Stanford 1998,第155頁

- Carr 2006,§ 4. Historicity, Historicism and the Historicization of Philosophy

- Vision 2023,§ VI Truth Epistemologized: 6. Historicism

- ^

Little 2020,§ 3.2 Historical objectivity

- Carr 2006,§ 2. "Critical" Philosophy of History: Philosophical Reflection on Historical Knowledge

- Stanford 1998,第50–53頁

- Paul 2015,第10頁

- Carr 1990,第7–8, 21–22頁

- Evans 1999,第1–4頁

- ^

Dray 2021,第58頁

- Wineburg 2018,第56頁

- Fasolt 2013,第xix頁

- Trevelyan 1947,第1–2頁

- ^ Donnelly & Norton 2012,第35–39頁

- ^ 191.0 191.1 Jenkins 2003,第16–18頁

- ^ Donnelly & Norton 2012,第35–36頁

- ^ Jenkins 2003,第12–15頁

- ^

Carr 1990,第16–19頁

- Donnelly & Norton 2012,第112–113頁

- ^ Jenkins 2003,第15頁

- ^ Kragh 1987,第56–57頁

- ^

Kragh 1987,第58–60頁

- Tucker 2008,第3–4頁

- ^ Davies 1990,第160頁

- ^ Donnelly & Norton 2012,第100頁

- ^ Summerfield 2019,§ Introduction

- ^ 201.0 201.1 Donnelly & Norton 2012,第104–106頁

- ^ Metzger & Harris 2018,第2頁

- ^ Metzger & Harris 2018,第2頁

- ^

Hughes, Cox & Godard 2013,第4–5, 10–11頁

- Metzger & Harris 2018,第3頁

- Levstik & Thornton 2018,第476–477頁

- Cooper 1995,第3–4頁

- ^

Levstik & Thornton 2018,第477頁

- Cooper 1995,第110–112頁

- ^

Sharp et al. 2021,第66–67, 71頁

- Hunt 2006,第49頁

- Phillips 2008,第34, 48–50頁

- ^

van Hover & Hicks 2018,第407–408頁

- Metzger & Harris 2018,第6–7頁

- Hunt 2006,第36頁

- Grant 2018,第422–428頁

- ^

Metzger & Harris 2018,第6頁

- Cooper 1995,第2頁

- Liu et al. 2024,第623頁

- ^

Metzger & Harris 2018,第3, 6–7頁

- Sharp et al. 2021,第49頁

- Hunt 2006,第6–7頁

- Miguel-Revilla et al. 2024,第1–2頁

- ^

Sharp et al. 2021,第49頁

- Zajda 2015,第5–6頁

- ^

Girard & Harris 2018,第258頁

- Schneider 2008,第107–108頁

- ^ Schneider 2008,第107–108頁

- ^ 213.0 213.1

Stoddard 2018,第631–632頁

- Clark & Grever 2018,第181頁

- ^ Clark & Grever 2018,第181, 184頁

- ^ Leavy 2011,第4頁

- ^ Tuniz & Vipraio 2016,第v頁

- ^

Tuniz & Vipraio 2016,第v, 1, 15頁

- Tosh 2002,第11, 55頁

- ^ Gaskell & Carter 2020,第1–5頁

- ^ Manning 2020,第2–3頁

- ^ Tuniz & Vipraio 2016,第4, 10, 13–16頁

- ^

Tuniz & Vipraio 2016,第v, 1, 11, 19頁

- Tosh 2002,第34, 205頁

- ^

Tosh 2002,第90, 186–187頁

- Lewis 2012,§ The Disciplines of Space and Time

- ^ Manning 2020,第3頁

- ^

Southgate 2005,第xi, 21頁

- Arnold 2000,第121頁

- White & Millett 2019,第419頁

- ^ Wiles 1978,第4–6頁

- ^

Porter et al. 1988,第78–79頁

- Verene 2008,第6–8頁

- Potts et al. 1988,第96–104頁

書目

- Association of Academies of Sciences in Asia (AASA). Towards a Sustainable Asia: The Cultural Perspectives. China Science Publishing & Media and Springer Science+Business Media. 2011 [2025-03-25]. ISBN 978-7-03-029011-3. doi:10.1007/978-3-642-16669-3. (原始內容存檔於2020-08-26).

- Abrams, Lynn. Oral History Theory 2nd. Routledge. 2016. ISBN 978-1-317-27798-9 (英語).

- Ackermann, Marsha E.; Schroeder, Michael J.; Terry, Janice J.; Upshur, Jiu-Hwa Lo; Whitters, Mark F. (編). Encyclopedia of World History 1: The Ancient World, Prehistoric Eras to 600 CE. Facts on File. 2008. ISBN 978-0-8160-6386-4.

- Ahlskog, Jonas. The Primacy of Method in Historical Research: Philosophy of History and the Perspective of Meaning. Routledge. 2020 [2025-03-25]. ISBN 978-1-000-28524-6. (原始內容存檔於2024-11-13) (英語).

- Alcock, A. A Short History of Europe: From the Greeks and Romans to the Present Day. Palgrave Macmillan. 2002. ISBN 978-0-230-59742-6. doi:10.1057/9780230597426 (英語).

- Aldenderfer, Mark. Era 1: Beginnings of Human Society to 4000 BCE. World History Encyclopedia 2. Greenwood Publishing Group. 2011: 1–327. ISBN 978-1-85109-930-6 (英語).

- Allchin, Douglas. Pseudohistory and Pseudoscience. Science & Education. 2004, 13 (3): 179–195 [2025-03-25]. Bibcode:2004Sc&Ed..13..179A. doi:10.1023/B:SCED.0000025563.35883.e9. (原始內容存檔於2024-11-10).

- Andrén, Mats. Thinking Europe: A History of the European Idea since 1800 46. Berghahn Books. 2022 [2025-03-25]. ISBN 978-1-80073-570-5. JSTOR j.ctv36cj83p. (原始內容存檔於2024-03-03) (英語).

- Antonellos, Steven; Rantall, Jayne. Indigenous History: A Conversation. Australasian Journal of American Studies. 2017, 36 (2): 115–128 [2025-03-25]. JSTOR 26532936. (原始內容存檔於2024-12-01).

- Arcodia, Giorgio Francesco; Basciano, Bianca. Periodization of Chinese History. Chinese Linguistics: An Introduction. Oxford University Press. 2021: xv. ISBN 978-0-19-884783-0. doi:10.1093/oso/9780198847830.001.0001 (英語).

- Arnold, John. History: A Very Short Introduction. Oxford University Press. 2000. ISBN 978-0-19-285352-3. doi:10.1093/actrade/9780192853523.001.0001 (英語).

- Asante, Molefi Kete. The History of Africa: The Quest for Eternal Harmony 4. Routledge. 2024 [2025-03-25]. ISBN 978-1-003-81615-7. doi:10.4324/9781003351306. (原始內容存檔於2024-07-17) (英語).

- Baker, Alan R. H. Geography and History: Bridging the Divide. Cambridge University Press. 2003. ISBN 978-0-521-28885-9 (英語).

- Bayly, C. A. Modern Indian Historiography. Bentley, Michael (編). Companion to Historiography. Routledge. 2006: 663–677 [2025-03-25]. ISBN 978-1-134-97023-0. doi:10.4324/9780203991459. (原始內容存檔於2022-11-25) (英語).

- Bentley, Michael. General Introduction: The Project of Historiography. Bentley, Michael (編). Companion to Historiography. Routledge. 2006: xi–xvi [2025-03-25]. ISBN 978-1-134-97023-0. doi:10.4324/9780203991459. (原始內容存檔於2022-11-25) (英語).

- Berkhofer, R. Fashioning History: Current Practices and Principles. Springer. 2008. ISBN 978-0-230-61720-9. doi:10.1057/9780230617209 (英語).

- Berkhofer, Robert F. Forgeries and Historical Writing in England, France, and Flanders, 900–1200. Boydell Press. 2022. ISBN 978-1-78327-691-2. JSTOR j.ctv24tr8rg. doi:10.2307/j.ctv24tr8rg (英語).

- Bhat, P. Ishwara. Historical Legal Research. Idea and Methods of Legal Research. Oxford University Press India. 2019: 198–229. ISBN 978-0-19-909830-9. doi:10.1093/oso/9780199493098.003.0007 (英語).

- Birke, Dorothee; Butter, Michael; Köppe, Tilmann. Introduction. Counterfactual Thinking - Counterfactual Writing. de Gruyter. 2011: 1–11 [2025-03-25]. ISBN 978-3-11-026866-9. doi:10.1515/9783110268669. (原始內容存檔於2025-02-22) (英語).

- Black, Jeremy. A History of Europe: From Pre-History to the 21st Century. Arcturus Publishing. 2021. ISBN 978-1-3988-0986-4 (英語).

- Bod, Rens. A New History of the Humanities: The Search for Principles and Patterns from Antiquity to the Present. Oxford University Press. 2013. ISBN 978-0-19-966521-1 (英語).

- Breisach, Ernst. Historiography: An Overview. Jones, Lindsay (編). Encyclopedia of Religion 2nd. Macmillan Reference. 2005: 4024–4035 [2025-03-25]. ISBN 978-0-02-865981-7. (原始內容存檔於2025-01-30).

- Buchanan, Ian. Revisionism. A Dictionary of Critical Theory. Oxford University Press. 2010 [2025-03-25]. ISBN 978-0-19-953291-9. (原始內容存檔於2025-03-21) (英語).

- Buchanan, Robert Angus. History of Technology. Encyclopædia Britannica. 2024 [2024-11-25]. (原始內容存檔於2015-06-30) (英語).

- Bulliet, Richard; Crossley, Pamela; Headrick, Daniel; Hirsch, Steven; Johnson, Lyman; Northrup, David. The Earth and Its Peoples: A Global History 1 6th. Cengage Learning. 2015 [2022-08-25]. ISBN 978-1-285-44567-0. (原始內容存檔於2024-04-29).

- Burke, Peter. What Is Cultural History? 3. John Wiley & Sons. 2019 [2025-03-25]. ISBN 978-1-5095-2224-8. (原始內容存檔於2025-02-22) (英語).

- Carr, Edward Hallett. What Is History? 2. Penguin. 1990. ISBN 978-0-14-013584-8. 已忽略未知參數

|orig-date=(幫助) - Carr, David. Philosophy of History. Borchert, Donald M. (編). Encyclopedia of Philosophy. 7: Oakeshott - Presupposition 2. Thomson Gale, Macmillan Reference. 2006: 386–399 [2025-03-25]. ISBN 978-0-02-865787-5. (原始內容存檔於2024-12-18).

- Cheng, Eileen Ka-May. Historiography: An Introductory Guide. Continuum. 2012. ISBN 978-1-4411-7767-4 (英語).

- Christian, David. This Fleeting World: A Short History of Humanity. Berkshire Publishing. 2008. ISBN 978-1-933782-04-1 (英語).

- Christian, David. Introduction and Overview. Christian, David (編). The Cambridge World History 1. Cambridge University Press. 2015: 1–38 [2025-03-25]. ISBN 978-0-521-76333-2. doi:10.1017/CBO9781139194662. (原始內容存檔於2022-07-26).

- Clark, Anna; Grever, Maria. Historical Consciousness. Metzger, Scott Alan; Harris, Lauren McArthur (編). The Wiley International Handbook of History Teaching and Learning. John Wiley & Sons. 2018: 177–201 [2025-03-25]. ISBN 978-1-119-10081-2. doi:10.1002/9781119100812.ch7. (原始內容存檔於2024-12-07) (英語).

- Coleman, D. C.; Floud, Roderick; Barker, T. C.; Daunton, M. J.; Crafts, N. F. R. What Is Economic History … ?. What Is History Today ... ?. Macmillan Education UK. 1988: 31–41 [2025-03-25]. ISBN 978-1-349-19161-1. doi:10.1007/978-1-349-19161-1_4. (原始內容存檔於2024-12-04) (英語).

- Collingwood, R. G. The Nature and Aims of a Philosophy of History. Essays in the Philosophy of History. University of Texas Press. 1967: 34–56. OCLC 17517213 (英語).

- Collini, Stefan; Skinner, Quentin; Hollinger, David A.; Pocock, J. G. A.; Hunter, Michael. What Is Intellectual History … ?. What Is History Today … ?. Macmillan Education UK. 1988: 105–119 [2025-03-25]. ISBN 978-1-349-19161-1. doi:10.1007/978-1-349-19161-1_10. (原始內容存檔於2024-12-02) (英語).

- Collinson, Patrick; Brooke, Christopher; Norman, Edward; Lake, Peter; Hempton, David. What Is Religious History … ?. What Is History Today … ?. Macmillan Education UK. 1988: 58–68 [2025-03-25]. ISBN 978-1-349-19161-1. doi:10.1007/978-1-349-19161-1_6. (原始內容存檔於2024-12-04) (英語).

- Comber, Michael. Re-reading the Roman Historians. Bentley, Michael (編). Companion to Historiography. Routledge. 2006: 38–52 [2025-03-25]. ISBN 978-1-134-97023-0. (原始內容存檔於2022-11-25) (英語).

- Cooper, Hilary. History in the Early Years. Routledge. 1995. ISBN 978-0-415-10100-4 (英語).

- Cotterell, Arthur. Asia: A Concise History. John Wiley & Sons. 2011 [2025-03-25]. ISBN 978-0-470-82959-2. (原始內容存檔於2025-02-26) (英語).

- Cresswell, Julia. Oxford Dictionary of Word Origins 3rd. Oxford University Press. 2021 [2025-03-25]. ISBN 978-0-19-886875-0. (原始內容存檔於2024-06-17).

- d'Arcy, Paul. Oceania and Australasia. Bentley, Jerry H. (編). Oxford Handbook of World History. Oxford University Press. 2012: 546–563 [2025-03-25]. ISBN 978-0-19-923581-0. doi:10.1093/oxfordhb/9780199235810.013.0031. (原始內容存檔於2024-12-04) (英語).

- Darby, Henry Clifford. The Relations of History and Geography: Studies in England, France and the United States. University of Exeter Press. 2002 [2025-03-25]. ISBN 978-0-85989-699-3. (原始內容存檔於2024-12-02) (英語).

- Davies, R. W. "From E. H. Carr's Files: Notes towards a Second Edition of What Is History?. Carr, Edward Hallett; Davies, R. W. (編). What Is History? 2. Penguin. 1990: 157–184. ISBN 978-0-14-013584-8. 已忽略未知參數

|orig-date=(幫助) - De Armond, Thea. Toward a Prosopography of Archaeology form the Margins. Moshenska, Gabriel; Lewis, Clare (編). Life-writing in the History of Archaeology: Critical Perspectives. UCL Press. 2023: 73–90. ISBN 978-1-80008-450-6 (英語).

- Devries, Kelly. Catapult. Bradford, James C. (編). International Encyclopedia of Military History. Routledge. 2004. ISBN 978-1-135-95033-0 (英語).

- Diamond, Jared. Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies. W. W. Norton & Company. 1999. ISBN 978-0-393-06922-8 (英語).

- Donnelly, Mark; Norton, Claire. Doing History. Routledge. 2012. ISBN 978-1-136-65694-1.

- Dorling Kindersley. Timelines of Everything: From Woolly Mammoths to World Wars. Dorling Kindersley. 2018. ISBN 978-0-241-42807-8 (英語).

- Evans, Richard J. In Defence of History. W. W. Norton & Company. 1999. ISBN 978-0-393-04687-8.

- Evans, Richard J. The Two Faces of E. H. Carr. History in Focus (University of London - Institute of Historical Research). 2001, (2) [2025-03-25]. (原始內容存檔於2025-03-01).

- Evans, Richard J. Prologue: What Is History? – Now. Cannadine, D. (編). What Is History Now?. Springer. 2002: 1–18 [2025-03-25]. ISBN 978-0-230-20452-2. doi:10.1057/9780230204522_1. (原始內容存檔於2024-12-18) (英語).

- Fagan, Brian M.; Durrani, Nadia. World Prehistory: A Brief Introduction 10th. Routledge. 2019. ISBN 978-0-429-77280-1 (英語).

- Fazal, Tanweer. 'Documents of Power': Historical Method and the Study of Politics. Studies in Indian Politics. 2023, 11 (1): 140–149. doi:10.1177/23210230231166179.

- Fernández-Armesto, Felipe. The Americas: A Hemispheric History. Random House. 2003. ISBN 978-1-58836-302-2.

- Fisher, Michael H. Migration: A World History. Oxford University Press. 2014. ISBN 978-0-19-976434-1 (英語).

- Fronza, Emanuela. Memory and Punishment: Historical Denialism, Free Speech and the Limits of Criminal Law. Springer. 2018. ISBN 978-94-6265-234-7 (英語).

- Gardiner, Juliet. Introduction. What Is History Today … ?. Macmillan Education UK. 1988: 1–3 [2025-03-25]. ISBN 978-1-349-19161-1. doi:10.1007/978-1-349-19161-1_1. (原始內容存檔於2024-12-02) (英語).

- Gaskell, Ivan; Carter, Sarah Anne. Introduction: Why History and Material Culture?. Gaskell, Ivan; Carter, Sarah Anne (編). The Oxford Handbook of History and Material Culture. Oxford University Press. 2020: 1–13. ISBN 978-0-19-934176-4. doi:10.1093/oxfordhb/9780199341764.002.0008 (不活躍 9 March 2025).

- Gil, Jeffrey; Marsen, Sky. Exploring Language in Global Contexts. Taylor & Francis. 2022 [2025-03-25]. ISBN 978-1-000-59387-7. (原始內容存檔於2024-12-02) (英語).

- Girard, Brian; Harris, Lauren McArthur. Global and World History Education. Metzger, Scott Alan; Harris, Lauren McArthur (編). The Wiley International Handbook of History Teaching and Learning. John Wiley & Sons. 2018: 253–279. ISBN 978-1-119-10081-2. doi:10.1002/9781119100812.ch10 (英語).

- Glassberg, David. Public History and the Study of Memory. The Public Historian. 1996, 18 (2): 7–23. JSTOR 3377910. doi:10.2307/3377910.

- Grant, S. G. Teaching Practices in History Education. Metzger, Scott Alan; Harris, Lauren McArthur (編). The Wiley International Handbook of History Teaching and Learning. John Wiley & Sons. 2018: 419–448. ISBN 978-1-119-10081-2. doi:10.1002/9781119100812.ch16 (英語).

- HarperCollins. Collins Latin Concise Dictionary. HarperCollins. 2003. ISBN 978-0-06-053690-9 (英語).

- HarperCollins. History. American Heritage Dictionary. HarperCollins. 2022 [2024-12-08].

- Haviland, Beverly. Henry James' Last Romance: Making Sense of the Past and the American Scene. Cambridge University Press. 1997. ISBN 978-0-521-56338-3 (英語).

- Headrick, Daniel R. Technology: A World History. Oxford University Press. 2009. ISBN 978-0-19-971366-0 (英語).

- Heller, Agnes. A Theory of History. Routledge. 2016. ISBN 978-1-317-26882-6 (英語).

- Hesketh, Ian. A History of Big History. Cambridge University Press. 2023. ISBN 978-1-009-04156-0 (英語).

- Hoad, T. F. The Concise Oxford Dictionary of English Etymology. Oxford University Press. 1993. ISBN 978-0-19-283098-2.

- Howard, Michael; Bond, Brian; Stagg, J. C. A.; Chandler, David; Best, Geoffrey; Terrine, John. What Is Military History … ?. What Is History Today … ?. Macmillan Education UK. 1988: 4–17 [2025-03-25]. ISBN 978-1-349-19161-1. doi:10.1007/978-1-349-19161-1_2. (原始內容存檔於2018-06-09) (英語).

- Howell, Martha C.; Prevenier, Walter. From Reliable Sources: An Introduction to Historical Methods. Cornell University Press. 2001. ISBN 978-0-8014-8560-2 (英語).

- Hsu, Cho-yun. Chinese Periodization. Stearns, Peter N. (編). Encyclopedia of Social History. Routledge. 1993: 161–163. ISBN 978-1-135-58347-7 (英語).

- Hughes, J. Donald. What Is Environmental History?. Polity. 2016 [2025-03-25]. ISBN 978-0-7456-8844-2. (原始內容存檔於2024-12-03) (英語).

- Hughes, Pat; Cox, Kath; Godard, Gillian. Primary History Curriculum Guide. Routledge. 2013 [2025-03-25]. ISBN 978-1-134-12742-9. (原始內容存檔於2024-12-18) (英語).

- Hunt, Martin. Why Learn History?. Hunt, Martin (編). A Practical Guide to Teaching History in the Secondary School. Routledge. 2006: 3–14. ISBN 978-1-134-19967-9. doi:10.4324/9780203029831 (英語).

- Iliffe, John. Africans: The History of a Continent 2. Cambridge University Press. 2007. ISBN 978-0-521-86438-1.

- Jackson, Ian; Xidias, Jason. An Analysis of Francis Fukuyama's The End of History and the Last Man. Routledge. 2017 [2025-03-25]. ISBN 978-1-351-35127-0. (原始內容存檔於2024-12-18) (英語).

- Jenkins, Keith. On 'What Is History?': From Carr and Elton to Rorty and White. Psychology Press. 1995. ISBN 978-0-415-09725-3 (英語).

- Jenkins, Keith. Rethinking History 3. Routledge. 2003. ISBN 978-1-134-40828-3.

- Jensen, Anthony K. History, Philosophy of. Internet Encyclopedia of Philosophy. [2024-11-30].

- Johnson, Peter. R. G. Collingwood and Christianity: Faith, Philosophy and Politics. Bloomsbury Publishing. 2024 [2025-03-25]. ISBN 978-1-350-46543-5. (原始內容存檔於2024-12-18) (英語).

- Jordanova, Ludmilla. History in Practice. Arnold Publishers. 2000. ISBN 978-0-340-66331-8 (英語).

- Joseph, Brian; Janda, Richard. On Language, Change, and Language Change - Or, Of History, Linguistics, and Historical Linguistics. Joseph, Brian; Janda, Richard (編). The Handbook of Historical Linguistics. John Wiley & Sons. 2008: 3–180. ISBN 978-0-470-75633-1. doi:10.1002/9780470756393.ch (英語).

- Kamp, Jeannette; Legêne, Susan; Rossum, Matthias van; Rümke, Sebas. Writing History!: A Companion for Historians. Amsterdam University Press. 2020 [2025-03-25]. ISBN 978-90-485-3762-4. (原始內容存檔於2024-11-13) (英語).

- Kipfer, Barbara Ann. Encyclopedic Dictionary of Archaeology. Springer. 2000. ISBN 978-0-306-46158-3 (英語).

- Korte, Barbara; Paletschek, Sylvia. Introduction. Korte, Barbara; Paletschek, Sylvia (編). Popular History Now and Then: International Perspectives. transcript Verlag. 2014: 7–12. ISBN 978-3-8394-2007-2 (英語).

- Kragh, Helge. An Introduction to the Historiography of Science. Cambridge University Press. 1987 [2025-03-25]. ISBN 978-0-521-38921-1. (原始內容存檔於2024-12-03) (英語).

- Law, David R. The Historical-Critical Method: A Guide for the Perplexed. Continuum. 2012 [2025-03-25]. ISBN 978-0-567-40012-3. (原始內容存檔於2024-12-19) (英語).

- Lawson, Stephanie. Regional Politics in Oceania: From Colonialism and Cold War to the Pacific Century. Cambridge University Press. 2024. ISBN 978-1-009-42758-6 (英語).

- Leavy, Patricia. Oral History: Understanding Qualitative Research. Oxford University Press. 2011. ISBN 978-0-19-539509-9.

- Lefkowitz, Mary. Historiography and Myth. Tucker, Aviezer (編). A Companion to the Philosophy of History and Historiography. John Wiley & Sons. 2008: 353–361 [2025-03-25]. ISBN 978-1-4443-0491-6. doi:10.1002/9781444304916.ch31. (原始內容存檔於2025-01-30) (英語).

- Lemon, Michael C. The Discipline of History and the History of Thought. Routledge. 1995. ISBN 978-0-415-12346-4.

- Lemon, M. C. Philosophy of History: A Guide for Students. Routledge. 2003. ISBN 978-1-134-71746-0 (英語).

- Levstik, Linda S.; Thornton, Stephen J. Reconceptualizing History for Early Childhood Through Early Adolescence. Metzger, Scott Alan; Harris, Lauren McArthur (編). The Wiley International Handbook of History Teaching and Learning. John Wiley & Sons. 2018: 473–501. ISBN 978-1-119-10081-2. doi:10.1002/9781119100812.ch18 (英語).

- Lewis, Martin W. Bentley, Jerry H. , 編. Geographies. Oxford University Press. 2012. ISBN 978-0-19-923581-0 (英語).

- Little, Daniel. Philosophy of History. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University. 2020 [2024-11-07]. (原始內容存檔於2019-09-26).

- Liu, Fangfang; Wang, Yiyun; Zhang, Zeyu; Zhu, Linkai; Li, Guang. Interdisciplinary Curriculum Design and Quasi-Experimental AI-Study of Junior High School History from the Perspective of Core Competencies. Feng, Yongjun; Bhattacharjya, Aniruddha; Diao, Junfeng; Ghlamallah, Nahed Rajaa (編). Proceedings of the 4th International Conference on Internet, Education and Information Technology (IEIT 2024). Springer. 2024: 622–628. ISBN 978-94-6463-574-4. doi:10.2991/978-94-6463-574-4_71.

- Lloyd, Christopher. Historiographic Schools. Tucker, Aviezer (編). A Companion to the Philosophy of History and Historiography. John Wiley & Sons. 2011: 371–380 [2025-03-25]. ISBN 978-1-4443-5152-1. doi:10.1002/9781444304916.ch33. (原始內容存檔於2024-12-28) (英語).

- Lo, Yuet Keung. Sima Qian [Ssu-ma Ch'ien] (145–85 BC). Woolf, D.R. (編). A Global Encyclopedia of Historical Writing: K-Z 2. Garland Publishing. 1998: 835. ISBN 978-0-8153-1514-8 (英語).

- Lucas, Gavin. The Archaeology of Time. Routledge. 2004 [2025-03-25]. ISBN 978-1-134-38427-3. (原始內容存檔於2024-12-28) (英語).

- Manning, Patrick. Methods for Human History: Studying Social, Cultural, and Biological Evolution. Springer. 2020. ISBN 978-3-030-53882-8 (英語).

- Mason, Colin. A Short History of Asia 2. Palgrave Macmillan. 2005. ISBN 978-1-4039-3611-0.

- Metzger, Scott Alan; Harris, Lauren McArthur. Introduction. Metzger, Scott Alan; Harris, Lauren McArthur (編). The Wiley International Handbook of History Teaching and Learning. John Wiley & Sons. 2018: 1–10 [2025-03-25]. ISBN 978-1-119-10081-2. doi:10.1002/9781119100812.ch0. (原始內容存檔於2024-12-04) (英語).

- Miguel-Revilla, Diego; López-Torres, Esther; Ortuño-Molina, Jorge; Molina-Puche, Sebastián. Cultural Heritage and Iconic Elements for History Education: A Study with Primary Education Prospective Teachers in Spain. Humanities and Social Sciences Communications. 2024, 11 (1). doi:10.1057/s41599-024-04123-w.

- Miller, Bruce Granville. Oral History on Trial: Recognizing Aboriginal Narratives in the Courts. UBC Press. 2024 [2025-03-25]. ISBN 978-0-7748-2073-8. (原始內容存檔於2024-12-04) (英語).

- Mittag, Achim. Chinese Official Historical Writing under the Ming and Qing. Rabasa, José; Sato, Masayuki; Tortarolo, Edoardo; Woolf, Daniel (編). The Oxford History of Historical Writing: Volume 3: 1400-1800. Oxford University Press. 2012: 24–42. ISBN 978-0-19-162944-0. doi:10.1093/acprof:osobl/9780199219179.003.0002 (英語).

- Moloughney, Brian; Zarrow, Peter. Making History Modern: The Transformation of Chinese Historiography, 1895–1937. Moloughney, Brian; Zarrow, Peter (編). Transforming History: The Making of a Modern Academic Discipline in Twentieth-Century China. The Chinese University of Hong Kong Press. 2012. ISBN 978-962-996-479-5 (英語).

- Moore, R. I. World History. Bentley, Michael (編). Companion to Historiography. Routledge. 2006: 918–936 [2025-03-25]. ISBN 978-1-134-97023-0. (原始內容存檔於2022-11-25) (英語).

- Morgan, David. The Evolution of Two Asian Historiographical Traditions. Bentley, Michael (編). Companion to Historiography. Routledge. 2006: 9–19 [2025-03-25]. ISBN 978-1-134-97023-0. (原始內容存檔於2022-11-25) (英語).

- Morillo, Stephen. What Is Military History?. John Wiley & Sons. 2017. ISBN 978-1-5095-1764-0 (英語).

- Munslow, Alun. What History Is. History in Focus (University of London - Institute of Historical Research). 2001, (2) [2025-03-25]. (原始內容存檔於2024-12-03).

- Murphey, Rhoads; Stapleton, Kristin. A History of Asia. Routledge. 2019. ISBN 978-1-351-23189-3 (英語).

- Ng, On-cho. Private Historiography in Late Imperial China. Rabasa, José; Sato, Masayuki; Tortarolo, Edoardo; Woolf, Daniel (編). The Oxford History of Historical Writing: Volume 3: 1400-1800. Oxford University Press. 2012: 60–79. ISBN 978-0-19-162944-0. doi:10.1093/acprof:osobl/9780199219179.003.0004 (英語).

- Norberg, Matilda Baraibar; Deutsch, Lisa. The Soybean Through World History: Lessons for Sustainable Agrofood Systems. Taylor & Francis. 2023. ISBN 978-1-000-90347-8 (英語).

- Northrup, David R. From Divergence to Convergence: Centrifugal and Centripetal Forces in History. Christian, David (編). The Cambridge World History. Cambridge University Press. 2015: 110–131 [2025-03-25]. ISBN 978-0-521-76333-2. doi:10.1017/CBO9781139194662. (原始內容存檔於2022-07-26).

- O'Hara, Phillip Anthony. History of Institutional Economics. Sinha, Ajit; Thomas, Alex M. (編). Pluralistic Economics and Its History. Taylor & Francis. 2019: 171–190 [2025-03-25]. ISBN 978-1-000-00183-9. doi:10.4324/9780429278860-12. (原始內容存檔於2024-12-04) (英語).

- Oberg, Barbara B. Women in the American Revolution: Gender, Politics, and the Domestic World. University of Virginia Press. 2019. ISBN 978-0-8139-4260-5 (英語).

- OED Staff. History, n.. Oxford English Dictionary Online. Oxford University Press. 2024 [2025-03-25]. doi:10.1093/OED/9602520444. (原始內容存檔於2024-11-22).

- Parrott, Linda J.; Hake, Don F. Toward a Science of History. The Behavior Analyst. 1983, 6 (2): 121–132. PMC 2741978

. PMID 22478582. doi:10.1007/BF03392391.

. PMID 22478582. doi:10.1007/BF03392391. - Paul, Herman. Key Issues in Historical Theory. Routledge. 2015. ISBN 978-1-138-80272-8.

- Phillips, Ian. Teaching History: Developing as a Reflective Secondary Teacher. Sage. 2008. ISBN 978-1-4462-4538-5 (英語).

- Porter, Roy; Shapin, Steven; Schaffer, Simon; Young, Robert M.; Cooter, Roger; Crosland, Maurice. What Is the History of Science … ?. What Is History Today … ?. Macmillan Education UK. 1988: 69–81 [2025-03-25]. ISBN 978-1-349-19161-1. doi:10.1007/978-1-349-19161-1_7. (原始內容存檔於2024-12-04) (英語).

- Potts, Alex; House, John; Hope, Charles; Gretton, Tom. What Is the History of Art … ?. What Is History Today … ?. Macmillan Education UK. 1988: 96–104 [2025-03-25]. ISBN 978-1-349-19161-1. doi:10.1007/978-1-349-19161-1_9. (原始內容存檔於2024-12-01) (英語).

- Pozdnyakova, Ulyana A.; Golikov, Vyacheslav V.; Peters, Irina A.; Morozova, Irina A. Genesis of the Revolutionary Transition to Industry 4.0 in the 21st Century and Overview of Previous Industrial Revolutions. Popkova, Elena G.; Ragulina, Yulia V.; Bogoviz, Aleksei V. (編). Industry 4.0: Industrial Revolution of the 21st Century. Springer. 2018: 11–20. ISBN 978-3-319-94310-7 (英語).

- Quinn, Sholeh A. Persian Historiography across Empires: The Ottomans, Safavids, and Mughals. Cambridge University Press. 2020. ISBN 978-1-108-90170-3 (英語).

- Raab, Josef; Rinke, Stefan. Introduction: History and Society in the Americas from the 16th to the 19th Century. The Big Picure. Kaltmeier, Olaf; Raab, Josef; Foley, Mike; Nash, Alice; Rinke, Stefan; Rufer, Mario (編). The Routledge Handbook to the History and Society of the Americas. Routledge. 2019: 15–33. ISBN 978-1-351-13869-7 (英語).

- Ramsay, John G. Education, History of. Provenzo, Eugene F. (編). Encyclopedia of the Social and Cultural Foundations of Education. Sage. 2008: 283–288 [2023-05-03]. ISBN 978-1-4522-6597-1. (原始內容存檔於2025-03-04) (英語).

- Rana, Pradumna B. Regional Economic Integration in Asia: Historical and Contemporary Perspectives. Rana, Pradumna B. (編). Renaissance Of Asia: Evolving Economic Relations Between South Asia And East Asia. World Scientific. 2012: 13–50 [2025-03-25]. ISBN 978-981-4458-19-1. doi:10.1142/9789814366519_0002. (原始內容存檔於2024-12-04) (英語).

- Relethford, John H. Human Population Genetics. John Wiley & Sons. 2012. ISBN 978-0-470-46467-0 (英語).

- Renfrew, Colin. Prehistory: The Making of the Human Mind. Random House. 2008. ISBN 978-1-58836-808-9 (英語).

- Ritter, Harry. Dictionary of Concepts in History. Greenwood Press. 1986. ISBN 978-0-313-22700-4.

- Roberts, J. The Penguin History of Europe. Penguin. 1997. ISBN 978-0-14-192509-7 (英語).

- Samuel, Raphael; Breuilly, John; Clark, J. C. D.; Hopkins, Keith; Cannadine, David. What Is Social History … ?. What Is History Today … ?. Macmillan Education UK. 1988: 42–57 [2025-03-25]. ISBN 978-1-349-19161-1. doi:10.1007/978-1-349-19161-1_5. (原始內容存檔於2024-12-03) (英語).

- Santinello, Giovanni; Piaia, Gregorio. Models of the History of Philosophy: Volume II: From Cartesian Age to Brucker. Springer. 2010-12-01 [2023-05-25]. ISBN 978-90-481-9507-7 (英語).

- Schneider, Claudia. The Japanese History Textbook Controversy in East Asian Perspective. The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 2008, 617 (1): 107–122. doi:10.1177/0002716208314359.

- Sharp, Heather; Dallimore, Jonathon; Bedford, Alison; Kerby, Martin; Goulding, James; Güttner, Darius von; Heath, Treesa Clare; Zarmati, Louise. Teaching Secondary History. Cambridge University Press. 2021. ISBN 978-1-108-96998-7 (英語).

- Shillington, Kevin. History of Africa. Bloomsbury Publishing. 2018. ISBN 978-1-137-52481-2 (英語).

- Singh, Upinder. A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone Age to the 12th Century. Pearson Education India. 2008. ISBN 978-81-317-1677-9 (英語).

- Sitton, Thad; Mehaffy, George L.; Davis, O. L. Oral History: A Guide for Teachers (and Others). University of Texas Press. 2011 [2025-03-25]. ISBN 978-0-292-78582-3. (原始內容存檔於2024-12-02) (英語).

- Southgate, Beverley C. What Is History For?. Routledge. 2005. ISBN 978-0-415-35098-3 (英語).

- Stanford, Michael. An Introduction to the Philosophy of History. John Wiley & Sons. 1998. ISBN 978-0-631-19941-0 (英語).

- Stanton, Cathy. Between Pastness and Presentism: Public History and Local Food Activism. Gardner, James B.; Hamilton, Paula (編). The Oxford Handbook of Public History. Oxford University Press. 2017: 217–238. ISBN 978-0-19-067378-9. doi:10.1093/oxfordhb/9780199766024.013.12 (英語).

- Stearns, Peter N. The Encyclopedia of World History: Ancient, Medieval, and Modern, Chronologically Arranged. Houghton Mifflin. 2001. ISBN 978-0-395-65237-4 (英語).

- Stearns, Peter N. World History: The Basics. Routledge. 2010 [2025-03-25]. ISBN 978-1-136-88817-5. (原始內容存檔於2024-12-06) (英語).

- Stearns, Peter N. Social History. Oxford Bibliographies. 2021 [2024-11-24]. ISBN 978-0-19-975638-4. doi:10.1093/obo/9780199756384-0131. (原始內容存檔於2023-01-29) (英語).

- Stevenson, Angus. Oxford Dictionary of English. Oxford University Press. 2010. ISBN 978-0-19-957112-3 (英語).

- Stoddard, Jeremy D. Learning History Beyond School. Metzger, Scott Alan; Harris, Lauren McArthur (編). The Wiley International Handbook of History Teaching and Learning. John Wiley & Sons. 2018: 631–656 [2025-03-25]. ISBN 978-1-119-10081-2. doi:10.1002/9781119100812.ch24. (原始內容存檔於2025-01-24) (英語).

- Storey, William Kelleher. Writing History: A Guide for Students 4. Oxford University Press. 2013. ISBN 978-0-19-983004-6.

- Summerfield, Penny. Histories of the Self: Personal Narratives and Historical Practice. Routledge. 2019. ISBN 978-0-429-94529-8.

- Thomson, Alistair. Memory and Remembering in Oral History. Ritchie, Donald A. (編). The Oxford Handbook of Oral History. Oxford University Press. 2012: 77–95. ISBN 978-0-19-999636-0. doi:10.1093/oxfordhb/9780195339550.001.0001 (英語).

- Topolski, Y. Methodology of History. D. Reidel Publishing Company. 2012. ISBN 978-94-010-1123-5 (英語).

- Tosh, John. The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of Modern History. Pearson Education. 2002 [2025-03-25]. ISBN 978-0-582-77254-0. (原始內容存檔於2024-11-13) (英語).

- Tucker, Aviezer. Historiographic Revision and Revisionism. Kopeček, Michal (編). Past in the Making: Historical Revisionism in Central Europe After 1989. Central European University Press. 2008: 1–16. ISBN 978-6-155-21142-3. doi:10.1515/9786155211423.

- Tucker, Aviezer. Introduction. Tucker, Aviezer (編). A Companion to the Philosophy of History and Historiography. John Wiley & Sons. 2011: 1–6 [2025-03-25]. ISBN 978-1-4443-5152-1. doi:10.1002/9781444304916.ch1. (原始內容存檔於2024-12-28) (英語).

- Tuniz, Claudio; Vipraio, Patrizia Tiberi. Humans: An Unauthorized Biography. Springer. 2016. ISBN 978-3-319-31021-3. doi:10.1007/978-3-319-31021-3 (英語).

- Välimäki, Reima; Aali, Heta. The Ancient Finnish Kings and their Swedish Archenemy: Nationalism, Conspiracy Theories, and Alt-Right Memes in Finnish Online Medievalism. Fugelso, Karl (編). Politics and Medievalism 3. Boydell & Brewer. 2020: 55–78 [2025-03-25]. ISBN 978-1-84384-625-3. JSTOR j.ctv24cns6q. (原始內容存檔於2024-12-02) (英語).

- van Hover, Stephanie; Hicks, David. History Teacher Preparation and Professional Development. Metzger, Scott Alan; Harris, Lauren McArthur (編). The Wiley International Handbook of History Teaching and Learning. John Wiley & Sons. 2018: 389–418 [2025-03-25]. ISBN 978-1-119-10081-2. doi:10.1002/9781119100812.ch15. (原始內容存檔於2024-12-03) (英語).

- Van Nieuwenhuyse, Karel. From Knowing the National Past to Doing History. Berg, Christopher W.; Christou, Theodore M. (編). The Palgrave Handbook of History and Social Studies Education. Springer. 2020: 355–386 [2025-03-25]. ISBN 978-3-030-37210-1. doi:10.1007/978-3-030-37210-1_14. (原始內容存檔於2024-12-03) (英語).

- Vašíček, Zdeněk. Philosophy of History. Tucker, Aviezer (編). A Companion to the Philosophy of History and Historiography. John Wiley & Sons. 2008: 26–43. ISBN 978-1-4443-0491-6. doi:10.1002/9781444304916.ch3 (英語).

- Verene, Donald Phillip. The History of Philosophy: A Reader's Guide. Northwestern University Press. 2008-06-20 [2023-05-25]. ISBN 978-0-8101-5197-0 (英語).

- Veysey, Laurence. The 'New' Social History in the Context of American Historical Writing. Reviews in American History. 1979, 7 (1): 1–12. JSTOR 2700953. doi:10.2307/2700953.

- Vision, Gerald A. Modern Anti-Realism and Manufactured Truth. Taylor & Francis. 2023. ISBN 978-1-003-80838-1 (英語).

- Watt, D. C.; Adams, Simon; Bullen, Roger; Brauer, Kinley; Iriye, Akira. What Is Diplomatic History … ?. What Is History Today … ?. Macmillan Education UK. 1988: 131–142 [2025-03-25]. ISBN 978-1-349-19161-1. doi:10.1007/978-1-349-19161-1_12. (原始內容存檔於2021-01-28) (英語).

- White, W. George; Millett, Bruce. Kobayashi, Audrey , 編. International Encyclopedia of Human Geography. Elsevier. 2019: 419–426. ISBN 978-0-08-102296-2 (英語).

- Wiles, Maurice. In What Sense is Christianity a 'Historical' Religion?. Theology. 1978, 81 (679): 4–14. doi:10.1177/0040571X7808100102.

- Williams, L. Pearce. History of Science. Encyclopædia Britannica. 2024 [2024-11-24]. (原始內容存檔於2025-03-17) (英語).

- Wong, R. Bin. Comparative History. Berkshire Encyclopedia of World History. Berkshire Publishing. 2005: 630–635. ISBN 978-0-9743091-0-1. JSTOR jj.9941129.

- Woolf, Daniel. A Concise History of History: Global Historiography from Antiquity to the Present. Cambridge University Press. 2019. ISBN 978-1-108-42619-0 (英語).

- Wragg-Sykes, Rebecca. Threshold 6. Big History: Our Incredible Journey, from Big Bang to Now. Dorling Kindersley. 2016: 180–223 [2024-05-04]. ISBN 978-0-241-22590-5 (English).

- Wright, Edmund (編). Historiography. A Dictionary of World History. Oxford University Press. 2006 [2025-03-25]. ISBN 978-0-19-280700-7. (原始內容存檔於2025-02-26).

- Yapp, M. E.; Bayly, C. A.; Clarence-Smith, Gervase; Abel, Christopher; Johnson, Gordon; Fyfe, Christopher. What Is Third World History … ?. What Is History Today … ?. Macmillan Education UK. 1988: 155–167 [2025-03-25]. ISBN 978-1-349-19161-1. doi:10.1007/978-1-349-19161-1_14. (原始內容存檔於2024-12-03) (英語).

- Yurdusev, A. International Relations and the Philosophy of History: A Civilizational Approach. Springer. 2003 [2025-03-25]. ISBN 978-1-4039-3840-4. doi:10.1057/9781403938404. (原始內容存檔於2024-12-04) (英語).

- Zaagsma, Gerben. Digital History and the Politics of Digitization. Digital Scholarship in the Humanities. 2023, 38 (2): 830–851. doi:10.1093/llc/fqac050.

- Zajda, Joseph. Globalisation and the Politics of Education Reforms: History Education. Nation-Building and History Education in a Global Culture. Springer. 2015: 1–14. ISBN 978-94-017-9729-0. doi:10.1007/978-94-017-9729-0_1 (英語).

- Zhao, Helen. Counterfactual History: Three Worries and Replies. Journal of the Philosophy of History. 2023, 17 (1): 9–30. doi:10.1163/18722636-12341487.

外部連結

- 黃俊傑:《歷史思維、歷史知識與社會變遷》(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)

- 黃俊傑 編:《歷史知識與歷史思考》(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)

- 王明珂:《歷史事實、歷史記憶與歷史心性》(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)