北大西洋公約組織

北大西洋公約組織 North Atlantic Treaty Organization(英文) Organisation du Traité de l'Atlantique Nord(法文) | |

|---|---|

| 格言:Animus in consulendo liber (「不受拘束的思想」) | |

| 盟歌:The NATO Hymn ("北約之歌") | |

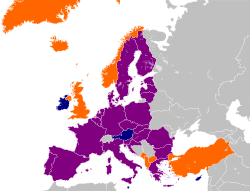

北大西洋公約組織成員分佈圖 | |

| 總部 | 50°52′45″N 4°25′34″E / 50.87917°N 4.42611°E |

| 官方語言 | 英語、法語[1] |

| 支出 | 8,739億歐元10,360億美元(1.036 兆)美元(2019年)[2] |

| 類型 | 軍事同盟 |

| 成員 | |

| 領導人 | |

• 秘書長 | |

• 軍事委員會主席 | 朱塞佩·卡波·德拉戈內海軍上將 |

• 歐洲盟軍最高司令 | |

• 盟軍轉型最高司令 | |

| 成立 | |

• 北大西洋公約簽署 | 1949年4月4日 |

• 條約生效 | 1949年8月24日 |

| 面積 | |

• 2024年估計 | 27,581,382平方公里 |

• 水域率 | 92.26% |

| 人口 | |

• 2024年估計 | 972,304,959 |

• 密度 | 3,525.2人/平方公里 |

| 時區 | UTC−3~−12 UTC +1~+3 +10、+11 |

• 夏令時 | UTC−4~−10 UTC +1~+3 |

| 日期格式 | DD-MM-YYYY, MM-YY-DD |

| 行駛方位 | 靠右行駛[註 1] |

網站 NATO.int | |

北大西洋公約組織(英語:North Atlantic Treaty Organization,縮寫為NATO;法語:Organisation du Traité de l'Atlantique Nord,縮寫為OTAN),簡稱北約組織、北約,是歐洲、北美洲國家為實現防衛合作而建立的國際組織,其成員國擁有大量核武器、常規部隊,是西方世界重要的軍事同盟。北約為二戰後西方陣營在軍事上實現戰略同盟的標誌,亦是馬歇爾計畫在軍事領域的延伸、發展,是以美國、英國、法國為首的歐洲防務體系。1949年3月18日,美國、英國、法國針對以蘇聯及東方集團,公開建立北大西洋公約組織,各創始成員國於同年4月4日於美國華盛頓特區簽署《北大西洋公約》,宣告組織正式成立,而後者於1955年成立華沙條約組織與其抗衡。1990年代華約解散、蘇聯解體後,北約成為聯合國打擊國際性恐怖組織的主力之一和地區性防衛協作的組織。北約的最高決策機構是北約理事會。理事會由成員國國家元首及政府高層、外交部部長、國防部部長組成。總部設在比利時首都布魯塞爾。最新成員瑞典於2024年3月7日所加入,至此北約總共由跨域歐洲和北美洲的32個國家組成。[3]

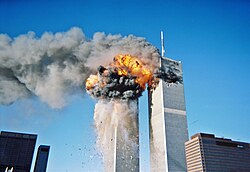

北約軍事開支佔世界國防開支的70%以上[4],成員一致認為,到2024年要達到或維持至少占GDP2%的國防開支目標。[5]根據《北大西洋公約第5條》之規定,一旦確認其任一成員受到攻擊,則視為針對全體成員之攻擊,其他成員需作出即時反應。該條款一般被解讀為各國部隊將自動參戰,並不再需要各國政府授權參戰,即集體自衛權。該條款於九一一事件期間被首次啟用[6]。

北約曾協助反海盜行動,在聯合國要求下打擊亞丁灣、非洲之角、印度洋海盜[7],並在2011年根據聯合國安理會1973號決議將利比亞上空設為禁航區。

歷史

[編輯]二十世紀末期

[編輯]1990年代,隨著華沙公約組織解散和蘇聯解體,歐洲的政治和安全形勢發生很大變化,北約面對的議題從過去的軍事威脅擴散到全球恐怖主義、能源安全、全球暖化、疾病、網路攻擊和大規模殺傷力武器擴散等各種問題上。

北大西洋合作委員會

[編輯]1991年12月,北約首創成立由北約國家、前華約國家、獨立國協及波羅的海三國組成的北大西洋合作委員會。1994年1月在布魯塞爾舉行的首腦會議一致通過了同中歐、東歐國家和俄羅斯建立和平夥伴關係的方案。

歐洲北大西洋夥伴關係委員會

[編輯]1997年5月,為把北約與夥伴的政治軍事合作提高到一個新水準,加強歐洲和大西洋地區的安全與穩定,北約國家與夥伴國家外長共同決定成立歐洲北大西洋夥伴關係委員會。該組織的宗旨是締約方實行集體防禦,任何締約方同他國發生戰爭時,必須給予援助,包括使用武力。華約解散後,北約增加其使命,如維持和平和通過對話促進地區穩定等。

第一輪新成員加入

[編輯]二十一世紀

[編輯]

九一一恐怖襲擊

[編輯]北約於2001年10月4日第一次參照北約憲章第五條,認為九一一襲擊事件應視為對全體成員的攻擊。2003年8月,北約進入阿富汗,開始了歐洲境外首次軍事行動。北約亦參與伊拉克的軍警培訓工作。

第二輪新成員加入

[編輯]2002年11月21日布拉格召開的北約高峰會議,接受了第二波的申請,2004年正式接納愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、羅馬尼亞、保加利亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞。

第三輪新成員加入

[編輯]東歐飛彈攔截系統

[編輯]就北約計畫在波蘭和捷克建立飛彈攔截系統,俄羅斯稱這樣部署可能導致新一輪的軍備競賽。2009年9月17日,美國總統歐巴馬宣佈不再繼續執行部署在波蘭和捷克的遠程飛彈攔截系統,轉而部署由攔截對短程和中程飛彈使用的神盾戰鬥系統代替,北約秘書長呼籲,明確北約和俄羅斯的飛彈防禦系統合作。

第四輪新成員加入

[編輯]2017年蒙特內哥羅加入北約;2020年北馬其頓加入北約。

第五輪新成員加入

[編輯]2014年克里米亞被俄羅斯併吞以後,芬蘭與瑞典開始考慮是否尋求加入北約。芬蘭政府談論就加入北約展開「公開討論」。

2022年5月,由於俄羅斯入侵烏克蘭,促使本來加入意願不高的芬蘭與瑞典決定申請加入北約,並於9月獲得土耳其和匈牙利除外的所有成員國批准加入法案。 2023年3月27日,匈牙利議會通過批准芬蘭加入北約,3月30日土耳其議會通過相關法案。最終芬蘭於4月4日正式加入,成為北約第31個成員。 2024年1月23日,土耳其議會通過批准瑞典加入北約,而匈牙利議會2月26日通過相關法案。最終瑞典於3月7日正式加入,成為北約第32個成員。

歷代領袖

[編輯]秘書長

[編輯]| 編號 | 姓名 | 國籍 | 任期 |

|---|---|---|---|

| 1 | 黑斯廷斯·伊斯梅 (1887-1965) |

1952年4月4日-1957年5月16日 | |

| 2 | 保羅-亨利·斯巴克 (1899-1972) |

1957年5月16日-1961年4月21日 | |

| 3 | 迪爾克·斯蒂克 (1897-1979) |

1961年4月21日-1964年8月1日 | |

| 4 | 曼利奧·布羅西奧 (1897-1980) |

1964年8月1日-1971年10月1日 | |

| 5 | 約瑟夫·倫斯 (1911-2002) |

1971年10月1日-1984年6月25日 | |

| 6 | 卡靈頓爵士 (1919-2018) |

1984年6月25日-1988年7月1日 | |

| 7 | 曼弗雷德·韋爾納 (1934-1994) |

1988年7月1日-1994年8月13日 | |

| 代理 | 塞爾焦·巴蘭齊諾 (1934-2018) |

1994年8月13日-1994年10月17日 | |

| 8 | 維利·克拉斯 (1938-) |

1994年10月17日-1995年10月20日 | |

| 代理 | 塞爾焦·巴蘭齊諾 (1934-2018) |

1995年10月20日-1995年12月5日 | |

| 9 | 哈維爾·索拉納 (1942-) |

1995年12月5日-1999年10月6日 | |

| 10 | 喬治·羅伯遜 (1946-) |

1999年10月14日-2003年12月17日 | |

| 代理 | 亞歷山德羅·米努托-里佐 (1940-) |

2003年12月17日-2004年1月1日 | |

| 11 | 夏侯雅伯 (1948-) |

2004年1月1日-2009年8月1日 | |

| 12 | 安德斯·福格·拉斯穆森 (1953-) |

2009年8月1日-2014年10月1日 | |

| 13 | 延斯·史托騰伯格 (1959-) |

2014年10月1日-2024年10月1日 | |

| 14 | 馬克·呂特[8] (1967-) |

2024年10月1日- |

| 編號 | 姓名 | 國籍 | 任期 |

|---|---|---|---|

| 1 | 約恩克海爾·范弗雷登比赫 | 1952-1956 | |

| 2 | 阿道夫·本廷克 | 1956-1958 | |

| 3 | 阿爾貝里科·卡薩爾迪 | 1958-1962 | |

| 4 | 圭多·科隆納·迪帕利亞諾 | 1962-1964 | |

| 5 | 詹姆士·A·羅伯茲 | 1964-1968 | |

| 6 | 鄂圖曼·奧爾賈伊 | 1969-1971 | |

| 7 | 保羅·潘薩·切德羅尼奧 | 1971-1978 | |

| 8 | 里納爾多·彼得里尼亞尼 | 1978-1981 | |

| 9 | 艾瑞克·達林 | 1981-1985 | |

| 10 | 馬爾切洛·圭迪 | 1985-1989 | |

| 11 | 阿梅代奧·德弗朗基斯 | 1989-1994 | |

| 12 | 塞爾焦·巴蘭齊諾 | 1994-2001 | |

| 13 | 亞歷山德羅·米努托-里佐 | 2001-2007 | |

| 14 | 克勞迪歐·比索涅羅 | 2007-2012 | |

| 15 | 亞歷山大·弗什博 | 2012-2016 | |

| 16 | 羅絲·戈特莫勒 | 2016-2019 | |

| 17 | 米爾恰·傑瓦訥 | 2019-2024 | |

| 18 | 拉德米拉·謝克林斯卡 | 2024-現任 |

軍事行動

[編輯]早期行動

[編輯]冷戰期間,伊拉克入侵科威特是北約第一次執行軍事行動,空中預警機被派往土耳其東南部執行任務,一支北約快速反應部隊被部署到該地區。[10]

波赫

[編輯]

波士尼亞戰爭於1992年爆發,是南斯拉夫解體的影響之一。局勢的惡化導致聯合國安全理事會於1992年10月9日通過第816號決議,授權北約在波士尼亞與赫塞哥維納中部維護聯合國保護部隊宣布的禁航區。北約於1993年4月12日開始執行「拒絕飛行」行動。從1993年6月到1996年10月,「鋒利衛士行動」增加了對南斯拉夫聯邦共和國的海上武器禁運和經濟制裁。1994年2月28日,北約首次採取戰時行動,擊落了四架入侵禁航區的波士尼亞塞族飛機。

1994年4月10日和11日,聯合國保護部隊發動空襲以保護戈拉日代安全區,導致兩架在北約指揮下的美國F-16戰鬥機轟炸了戈拉日德附近的波士尼亞塞族軍事指揮前哨基地。作為報復,塞族武裝於4月14日劫持了150名聯合國人員作為人質。4月16日,一架英國海鷂戰鬥攻擊機在戈拉日代上空被塞族軍隊擊落。[11][12][13]

1995年8月,雪布尼查大屠殺發生後不久,北約開始對塞族共和國軍進行為期兩周的慎重武力行動。北約的進一步空襲幫助結束了戰爭,最終於1995年11月達成了《代頓協定》。作為協定的一部分,北約在聯合行動下部署了一支由聯合國授權的維和部隊,名為執行部隊。近6萬名北約部隊與非北約國家的部隊一起參加了這次維和任務。這過渡到規模較小的穩定部隊,最初有32000名士兵,從1996年12月到2004年12月一直運作,然後將行動移交給歐洲聯盟部隊。

干預科索沃戰爭

[編輯]

為了阻止斯洛博丹·米洛舍維奇領導下的南斯拉夫聯盟鎮壓科索沃解放軍和科索沃阿爾巴尼亞平民,聯合國安全理事會於1998年9月23日通過了聯合國安全理事會第1199號決議,要求停火。[14]

1999年3月23日,美國特使理查·霍布魯克的談判破裂,他將此事移交給北約,北約採取行動保護地區安全,並於1999年3日24日開始了為期78天的轟炸行動。盟軍行動針對的是南斯拉夫聯邦共和國的軍事能力。在危機期間,北約還向阿爾巴尼亞部署了一支國際反應部隊,即歐洲盟軍機動部隊,向科索沃難民提供人道主義援助。[15][16]

這場戰爭因平民傷亡而受到批評,包括轟炸中國駐貝爾格勒大使館,以及它是否具有合法性。美國、英國和大多數北約國家反對要求聯合國安理會批准北約軍事行動,例如1999年對塞爾維亞的行動,而法國和其他一些國家則聲稱北約的行動需要聯合國批准。美英方面聲稱,這將破壞聯盟的權威,他們指出,俄羅斯和中國將行使安理會否決權阻止對南斯拉夫的打擊,並可能在未來需要北約干預的衝突中這樣做,從而使該組織的整個效力和目的失效。認識到冷戰後的軍事環境,在1999年華盛頓北約峰會上通過了《聯盟戰略概念》,強調預防衝突和危機管理。[17][18][19]

米洛舍維奇最終於1999年6月3日接受了國際和平計畫,結束了科索沃戰爭。6月11日,米洛舍維奇進一步接受了聯合國安全理事會第1244號決議,根據該決議,北約隨後建立了北約駐科索沃維和部隊。近100萬難民逃離科索沃,駐科部隊的部分任務是保護人道主義特派團,同時遏制暴力。2001年8月至9月,該聯盟還發起了「基本收穫行動」,這是一項解除馬其頓共和國阿爾巴尼亞族民兵武裝的任務。截至2023年,來自27個國家的4500名士兵繼續在科索沃地區開展行動。[20][21][22]

阿富汗戰爭

[編輯]

九一一事件導致北約首次援引《北大西洋公約》第五條,第五條規定對任何北約成員國的攻擊應被視為對所有成員的攻擊。2001年10月4日,北約確定根據《北大西洋公約》的條款,這些襲擊符合條件。北約為應對襲擊而採取的八項官方行動包括雄鷹行動和積極努力行動,這是一項於2001年10月4日開始的地中海海軍行動,旨在防止恐怖分子和大規模殺傷性武器的流動,並加強航運的總體安全。[23][24][25]

2003年4月16日,北約同意指揮國際安全援助部隊,包括來自42個國家的部隊。這一決定是應德國和荷蘭的要求作出的,這兩個國家在協定簽署時是國際安全援助部隊的領導者,所有19位北約大使一致批准了這一決定。8月11日向北約移交了控制權,這標誌著北約歷史上首次負責執行北大西洋地區以外的任務。

安援部隊最初負責保護喀布爾和周邊地區免受塔利班、蓋達組織和地方軍閥的襲擊,以便建立由哈米德·卡爾扎伊領導的阿富汗過渡伊斯蘭國。2003年10月,聯合國安理會授權將安援部隊的任務擴大到阿富汗全境,安援部隊隨後分四個主要階段將任務擴大到全國各地。[26]

2006年7月31日,安援部隊還從美國領導的反恐聯盟手中接管了阿富汗南部的軍事行動。由於南部戰鬥激烈,2011年法國允許一個幻影2000戰鬥機中隊進入該地區,以加強聯盟。在2012年芝加哥峰會期間,北約批准了一項計畫以結束阿富汗戰爭,在2014年12月底前撤出北約領導的國際安全援助部隊。國際安全援助部隊於2014年12月解散,被北約領導的堅定支援特派團取代。[27][28][29][30]

2021年4月14日,北約秘書長延斯·史托騰伯格表示,北約已同意自5月1日開始從阿富汗撤軍。北約開始撤軍後不久,塔利班就對阿富汗政府發動了進攻。到2021年8月15日,塔利班控制了阿富汗的大多數地區,並包圍了首都喀布爾。一些北約成員國將西方軍隊從阿富汗的混亂撤軍和阿富汗政府的崩潰描述為北約自成立以來遭受的最大失敗。[31][32][33][34][35]

伊拉克訓練團

[編輯]亞丁灣反海盜

[編輯]干預利比亞

[編輯]土耳其邊境

[編輯]成員

[編輯]

比利時

比利時 加拿大

加拿大 丹麥(包含

丹麥(包含 格陵蘭與

格陵蘭與 法羅群島)

法羅群島) 法國(包含

法國(包含 聖皮埃與密克隆群島,1966年3月9日法國退出指揮機構,保留會員地位,北約總部從巴黎遷往布魯塞爾,後來於2009年4月1日重新加入[36][37]。)

聖皮埃與密克隆群島,1966年3月9日法國退出指揮機構,保留會員地位,北約總部從巴黎遷往布魯塞爾,後來於2009年4月1日重新加入[36][37]。) 冰島

冰島 義大利

義大利 盧森堡

盧森堡 荷蘭

荷蘭 挪威

挪威 葡萄牙

葡萄牙 英國(包含

英國(包含 百慕達與

百慕達與 直布羅陀)

直布羅陀) 美國

美國- 1952年2月18日

- 1955年5月9日

- 1982年5月30日

- 1999年3月12日

- 2004年3月29日

- 2009年4月1日

- 2017年6月5日

- 2020年3月27日

- 2023年4月4日

- 2024年3月7日

北約共有32個成員國,大部分成員國位於歐洲,美國和加拿大位於北美。北約的「責任區」根據《北大西洋公約》第6條的規定,包括歐洲、北美、土耳其和北回歸線以北的北大西洋島嶼的成員國領土,在該責任區內,對成員國的襲擊會獲得第5條的集體自衛權。對北大西洋(同樣是北回歸線以北)和地中海的船隻、飛機和其它部隊的襲擊也可能引發第5條反應。在最初的條約談判中,美國堅持將比屬剛果等殖民地排除在條約之外。然而,法屬阿爾及利亞到1962年7月3日獨立前一直是北約責任區。32個成員國中有12個是成立北約的原始成員國,而另外20個成員國是在十次擴張中分別加入的。[39][40][41][42]

特殊安排

[編輯]丹麥、冰島和挪威作為北約創始成員國,與北約的合作限制在三個條件下:和平時期沒有永久軍事基地,沒有核武,也不允許北約盟友在其領土上進行軍事活動(除非被邀請)。然而,丹麥允許美國太空軍部署在格陵蘭島皮圖菲克太空基地。[43]

從20世紀60年代中期到90年代中期,法國在「高盧-密特朗主義」的政策下奉行從北約獨立的軍事戰略。2009年,尼古拉·薩科吉總統通過談判使法國重返北約統一軍事指揮部和國防規劃委員會,後者於次年解散。法國仍然是核計畫小組之外的唯一北約成員國,與美國和英國不同,法國不會將核潛艇控制權交給北約。[44]

擴大

[編輯]北約於1949年4月4日簽署《北大西洋公約》(《華盛頓條約》)時成立。北約的12個創始成員國為比利時、加拿大、丹麥、法國、冰島、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙、英國和美國。[45]

冷戰期間有四個新成員國加入北約:希臘(1952年)、土耳其(1952年),西德(1955年)和西班牙(1982年)。蘇聯解體後,許多前華沙條約組織成員國和後蘇聯國家尋求加入北約。在1999年的華盛頓峰會上,匈牙利、波蘭和捷克共和國正式加入,北約發布了新的成員國指導方針,並制定了個性化的「成員國行動計畫」。這些計畫規定了新成員的加入:2004年保加利亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、羅馬尼亞、斯洛伐克和斯洛維尼亞,2009年阿爾巴尼亞和克羅埃西亞,2017年蒙特內哥羅,2020年北馬其頓。芬蘭和瑞典是最新成員,分別於2023年4月4日和2024年3月7日加入,受俄羅斯入侵烏克蘭的影響。[46][47]

烏克蘭—北約關係始於2002年的《北約-烏克蘭行動計畫》。2010年,在維克多·亞努科維奇總統的領導下,烏克蘭重申了不結盟立場,並放棄了加入北約的政策。在2014年尊嚴革命期間,俄羅斯占領了克里米亞,並支援烏克蘭東部的分裂分子。因此,2014年12月,烏克蘭議會投票決定結束其不結盟地位,並且於2019年將加入北約的目標寫入烏克蘭憲法。在2021年布魯塞爾峰會上,北約領導人確認烏克蘭最終將加入北約,並支援烏克蘭不受干涉的自決權。2021年末,俄羅斯在烏克蘭邊境附近又進行了大規模的軍事集結。11月30日,俄羅斯總統普丁表示,烏克蘭加入北約以及在烏克蘭部署國家飛彈防禦系統或遠端彈道飛彈將越過紅線。然而,烏克蘭沒有部署飛彈的計畫。俄羅斯外交部起草了一項條約,禁止烏克蘭或任何前蘇聯國家加入北約。秘書長史托騰伯格回答說,這一決定取決於烏克蘭和北約成員國,並補充說「俄羅斯沒有否決權,俄羅斯沒有發言權,俄羅斯無權建立勢力範圍來控制鄰國」。北約提出改善與俄羅斯的溝通,討論飛彈部署和軍事演習,只要俄羅斯從烏克蘭邊境撤軍。相反,俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭。2022年9月,俄羅斯吞併烏克蘭四州後,烏克蘭申請加入北約。[48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58]

2008年布加勒斯特峰會期間,北約承諾喬治亞會「在未來加入」,但美國總統巴拉克·歐巴馬在2014年表示,該國「目前還沒有走上」加入的道路。[59][60]

俄羅斯繼續反對北約進一步擴張,認為這與蘇聯領導人米哈伊爾·戈巴契夫與歐洲和美國談判之間允許德國和平統一的非正式諒解不一致。2016年6月列瓦達中心的一項民意調查發現,68%的俄羅斯人認為在波羅的海國家和波蘭(與俄羅斯接壤的前東歐集團國家)部署北約軍隊對俄羅斯構成威脅。相比之下,皮尤研究中心2017年的一份報告中,65%的受訪波蘭人將俄羅斯視為「主要威脅」,在所有北約國家中,平均有31%的人這樣認為,2018年接受調查的67%的波蘭人贊成美軍駐紮在波蘭。在蓋洛普2016年調查的非獨立國協東歐國家中,除塞爾維亞和蒙特內哥羅外,所有國家都更有可能將北約視為一個保護性聯盟,而不是威脅。2006年發表在《安全研究》雜誌上的一項研究認為,北約的擴大有助於中歐和東歐的民主鞏固。中國也反對北約進一步擴張。[61][62][63][64][65][66][67]

北約國防開支

[編輯]直接來源

[編輯]成員國根據人均國民總收入和其它因素在內的成本分攤公式為北約的三個共同基金(民用和軍事預算以及安全投資計畫)支付費用。2023-2024年,美國和德國是最大的貢獻者,各占16.2%。[68][69][70]

間接來源

[編輯]成員國維護自己的軍隊和裝備。他們通過自願派遣部隊和裝備為北約的行動和任務做出貢獻。自2006年以來,目標一直是每個國家至少將其國內生產總值的2%用於國防;2014年,北約的一份宣言稱,未達到這一目標的國家將「在十年內朝著2%的指導方針邁進」。2022年7月,北約估計11個成員國將在2023年實現這一目標。2024年2月14日,北約秘書長延斯·史托騰伯格表示,18個成員國在2024年將實現2%的目標。2024年6月17日,即2024年華盛頓峰會之前,斯托爾滕伯格更新了這一數字,並宣布32個北約成員國中有23個達到了其國內生產總值2%的國防開支目標,創下歷史新高。北約補充說,僅在過去一年,歐洲成員國和加拿大的國防開支就增長了18%。[71][72][73][74]

軍事支出

[編輯]| 成員 | 人口[註 2] | GDP (十億美元)[註 3] |

國防開支(美元)[註 4] | 軍隊人數[註 4] | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 總計 (百萬美元) |

占實際GDP百分比 | 人均 | 每1,000名軍人(百萬美元) | ||||

| 3,074,579 | 16.75 | 198 | 1.26 | 58 | 29 | 6,800 | |

| 11,720,716 | 529.55 | 4,921 | 0.93 | 392 | 189 | 26,000 | |

| 6,966,899 | 70.13 | 1,079 | 1.61 | 132 | 43 | 25,000 | |

| 38,436,447 | 2,016.00 | 21,885 | 1.27 | 569 | 304 | 72,000 | |

| 4,227,746 | 63.17 | 1,072 | 1.75 | 238 | 71 | 15,000 | |

| 10,702,498 | 261.73 | 2,969 | 1.19 | 236 | 114 | 26,000 | |

| 5,869,410 | 360.51 | 4,760 | 1.35 | 760 | 280 | 17,000 | |

| 1,228,624 | 32.74 | 669 | 2.13 | 429 | 106 | 6,300 | |

| 5,553,000 | 267.61 | 5,287 | 21,500 | ||||

| 67,413,000 | 2,938.00 | 50,659 | 1.84 | 709 | 244 | 208,000 | |

| 83,190,556 | 4,319.00 | 54,113 | 1.36 | 591 | 294 | 184,000 | |

| 10,718,565 | 211.64 | 4,844 | 2.24 | 431 | 46 | 105,000 | |

| 9,771,827 | 180.50 | 2,080 | 1.21 | 178 | 104 | 20,000 | |

| 354,234 | 24.24 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |

| 60,317,116 | 2,106.00 | 24,482 | 1.22 | 385 | 137 | 179,000 | |

| 1,881,232 | 36.77 | 724 | 2.01 | 325 | 113 | 6,400 | |

| 2,731,464 | 56.23 | 1,084 | 2.13 | 336 | 53 | 21,000 | |

| 628,381 | 72.99 | 391 | 0.55 | 552 | 434 | 900 | |

| 609,859 | 5.69 | 92 | 1.65 | 126 | 58 | 1,600 | |

| 17,674,000 | 1,012.99 | 12,419 | 1.35 | 655 | 303 | 41,000 | |

| 2,125,971 | 13.33 | 108 | 1.09 | 51 | 15 | 7,200 | |

| 5,467,439 | 422.06 | 7,179 | 1.70 | 1,308 | 359 | 20,000 | |

| 38,282,325 | 606.73 | 11,971 | 2.01 | 296 | 97 | 123,000 | |

| 10,344,802 | 251.70 | 3,358 | 1.41 | 299 | 112 | 30,000 | |

| 21,302,893 | 261.87 | 5,043 | 2.04 | 225 | 73 | 69,000 | |

| 5,440,602 | 111.87 | 1,905 | 1.74 | 322 | 147 | 13,000 | |

| 2,102,678 | 56.85 | 581 | 1.04 | 253 | 85 | 6,800 | |

| 47,450,795 | 1,450.00 | 13,156 | 0.92 | 264 | 109 | 121,000 | |

| 10,481,937 | 623.05 | 23,600 | |||||

| 83,614,362 | 794.53 | 13,919 | 1.89 | 225 | 32 | 435,000 | |

| 67,081,000 | 3,108.00 | 60,376 | 2.13 | 979 | 419 | 144,000 | |

| 332,639,102 | 22,320.00 | 730,149 | 3.42 | 2,072 | 546 | 1,338,000 | |

| 972,304,959 | 49,534.62 | 1,036,186 | 2.51 | 1,045 | 317 | 3,313,100 | |

相關爭議

[編輯]2019年11月28日,北約宣布同意降低美國的分攤費用。預算新規定已於2021年生效,美、德各負擔北約預算的16%,過去美國分攤占比為22%,北約每年預算約25億美元。另外,成員國也同意在2024年達到軍事支出占國內生產毛額(GDP)2%的標準,至2019年時,32個成員國中僅6國達到該目標[78]。

與第三國的夥伴關係

[編輯]

和平夥伴關係計畫成立於1994年,以每個夥伴國與北約之間的個別雙邊關係為基礎:每個國家都可以選擇其參與程度。成員包括獨立國家國協所有現任和前任成員。歐洲-大西洋合作理事會(EAPC)於1997年5月29日首次成立,是所有50個參與者之間定期協調、協商和對話的論壇。和平夥伴關係方案被認為是歐洲-大西洋夥伴關係的業務部門。還聯絡了其它第三國參與和平夥伴關係框架的活動,如阿富汗伊斯蘭共和國。[79][80][81][82]

2002年12月16日,歐洲聯盟根據柏林附加協定與北約簽署了協定。根據這項協定,歐盟如果想在國際危機中獨立行動,就有可能使用北約資產,條件是北約本身不想採取行動,即所謂的「優先購買權」。例如,1982年《里斯本條約》第42條第7款規定,「如果一個成員國是其領土上武裝侵略的受害者,其它成員國應盡其所能向其提供援助和協助的義務」。該條約在全球範圍內適用於特定領土,而根據其第6條,北約僅限於北回歸線以北的軍事行動。它為也與夥伴關係計畫有聯絡的歐盟國家提供了一個「雙重框架」。[83][84][85]

此外,北約與許多其它非北約國家合作並討論其活動。地中海對話成立於1994年,旨在以類似的方式與以色列和北非國家進行協調。《伊斯坦堡合作倡議》於2004年宣布,作為中東對話論壇,它與地中海對話相同。這四個參與者也通過海灣阿拉伯國家合作委員會聯絡在一起。2018年6月,卡達表示希望加入北約,但被排除在外,稱根據北大西洋公約第10條,只有歐洲國家可以加入。卡達和北約早些時候於2018年1月簽署了一項聯合安全協定。[86][87][88][89]

與日本的政治對話始於1990年,北約逐漸增加了與不屬於任何這些合作倡議的國家的聯絡。1998年,北約制定了一套總體指導方針,不允許關係正式制度化,但反映了盟國加強合作的願望。經過廣泛辯論,盟軍於2000年商定了「接觸國」一詞。到2012年,聯盟擴大了該小組,該小組以「全球合作夥伴」或「全球各地的合作夥伴」的名義開會討論反盜版和技術交流等問題。澳洲和紐西蘭都是聯絡國,也是澳新戰略聯盟的成員,聯絡國和北約成員國之間的類似區域或雙邊協定也有助於合作。北約秘書長延斯·史托騰伯格表示,北約需要與澳洲、紐西蘭、日本和韓國密切合作,「應對中國崛起」。哥倫比亞是北約的最新合作夥伴,可以參與北約提供的各種合作活動;它是第一個也是唯一一個與北約合作的拉丁美洲國家。[90][91][92][93][94]

結構

[編輯]

北約的所有機構和組織都被納入文職行政或軍事行政角色。在大多數情況下,它們的職責直接或間接地支援整個聯盟的安全。

文職機構包括:

- 北大西洋理事會(NAC)是北約中的決策機構,由成員國常駐代表或更進階別的代表(外交部長或國防部長,或國家元首或政府首腦)組成。NAC每周至少召開一次會議,就北約的政策做出重大決定。北大西洋理事會會議由北大西洋公約組織秘書長主持,在必須作出決定時,以協商一致方式商定行動,沒有投票或多數決定。出席安理會席次或其任何下屬委員會的每個國家都擁有本國的主權和責任。[95][96]

- 北約議會大會(NATO PA)是為北約制定戰略目標的機構,每年舉行兩次會議,其直接與任命常任理事國或駐北約大使的成員國國家政府議會互動。北約議會大會由北大西洋聯盟成員國以及13個准成員國組成。然而,它與北約不同,其目的是與北約國家的代表一起在北約理事會討論安全政策。[97]

- 北約總部位於比利時布魯塞爾。總部的工作人員由成員國的國家代表團組成,包括文職和軍事聯絡處、官員或夥伴國的外交使團和外交官,以及由成員國武裝部隊現役人員組成的國際工作人員和國際軍事人員。非政府組織也可以在大西洋理事會或者大西洋公約聯盟運動下支援北約。[98][99][100][101]

軍事機構包括:

- 北約軍事委員會(MC)是北約的軍事機構,由成員國國防部長(CHOD)組成,就軍事政策和戰略向北大西洋理事會(NAC)提供建議。成員國國防部長定期由其常駐軍事代表代表參加軍事委員會,他們通常是兩星級或三星級的將軍。與安理會一樣,軍事委員會也不時舉行更進階別的會議,即國防部長級會議,國防部長是每個國家武裝部隊中最進階的領導。MC由委員會主席領導,主席負責指導北約的軍事行動。2008年,軍事委員會將法國排出在外,因為法國於1966年決定退出北約軍事指揮結構,1995年重新加入。在法國重新加入北約之前,它在國防規劃委員會中沒有代表,這導致了它與北約成員國之間的衝突。[102][103][104]

- 北約快速反應部隊包括歐洲軍團、德國/荷蘭軍團、東北多國軍團和北約快速部署義大利軍團等,以及海軍高度戒備部隊(HRF),它們都向盟軍司令部作戰部報告。[106]

北約指揮官的法律權威

[編輯]

北約是一個由32個主權國家組成的聯盟,其個人主權不受加入該聯盟的影響。北約沒有議會,沒有法律,沒有執法,也沒有懲罰公民個人的權力。由於缺乏主權,北約指揮官的權力和權威是有限的。北約指揮官不能懲罰不遵守合法命令等罪行;瀆職;或對進階官員的不尊重。北約指揮官希望服從,但有時需要將他們的願望或計畫服從於營運商,而營運商本身也受到像聯合作戰司令部這樣的主權行為準則的約束。[108]

北約指揮官可以以作戰計畫(OPLAN)、作戰命令(OPORDER)、戰術指導或零碎命令(FRAGO)等形式向其下屬指揮官發出命令。必須遵守聯合交戰規則,必須始終遵守國際人道法。作戰資源「仍由國家指揮,但已暫時移交給北約。儘管這些國家部隊通過正式的權力移交程式,已置於北約指揮官的作戰指揮和控制之下,但它們從未失去其民族特色。」進階國家代表,如國防參謀長,「被指定為所謂的紅牌持有者」。警告是「逐個國家列出的限制……北約指揮官……必須考慮到」。

參見

[編輯]類似組織

[編輯]註釋

[編輯]參考文獻

[編輯]- ^ "English and French shall be the official languages for the entire North Atlantic Treaty Organization." Final Communiqué following the meeting of the North Atlantic Council on 17 September 1949 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). "... the English and French texts [of the Treaty] are equally authentic ..." The North Atlantic Treaty, Article 14 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)

- ^ Defence Expenditure of NATO Countries (2010–2019) (PDF). Nato.int. [2018-07-10]. (原始內容存檔 (PDF)於2018-10-30).

- ^ 3.0 3.1 Reuters. Sweden joins NATO as war in Ukraine prompts security rethink. 2024-03-07.

- ^ The SIPRI Military Expenditure Database. Milexdata.sipri.org. [2010年8月22日]. (原始內容存檔於2016年1月23日).

- ^ Erlanger, Steven. Europe Begins to Rethink Cuts to Military Spending. nytimes.com. 2014年3月26日 [2014年4月3日]. (原始內容存檔於2014年3月29日).

Last year, only a handful of NATO countries met the target, according to NATO figures, including the United States, at 4.1 percent, and Britain, at 2.4 percent.

- ^ Invocation of Article 5 confirmed. 北約. [2013年1月29日]. (原始內容存檔於2015年9月5日).

- ^ Counter-piracy operations. 北約. [2011年5月27日]. (原始內容存檔於2016年3月3日).

- ^ NATO Allies select Mark Rutte as next Secretary General. 北大西洋公約組織. 2024-06-27 [2024-07-10]. (原始內容存檔於2024-06-26) (英語).

- ^ NATO. NATO Deputy Secretary General. NATO. [2025-03-19] (英語).

- ^ "NATO's Operations 1949–Present" (PDF). www.aco.nato.int. [2025-07-23]. (原始內容 (PDF)存檔於2013-03-01).

- ^ NATO Handbook: Evolution of the Conflict. www.nato.int. [2025-07-23]. (原始內容存檔於2001-11-07).

- ^ Links to documents. www.un.org. [2025-07-23]. (原始內容存檔於2009-09-12).

- ^ NATO, 2025-07-16 [2025-07-23] (英語)

- ^ Crossette, Barbara. Security Council Tells Serbs To Stop Kosovo Offensive. The New York Times. 1998-09-24 [2025-07-23]. ISSN 0362-4331 (美國英語).

- ^ BBC News | Europe | Nato to strike Yugoslavia. news.bbc.co.uk. [2025-07-23]. (原始內容存檔於2015-09-26).

- ^ BBC NEWS | Europe | UN Kosovo mission walks a tightrope. news.bbc.co.uk. [2025-07-23]. (原始內容存檔於2012-07-26).

- ^ BBC NEWS | Europe | UN Kosovo mission walks a tightrope. news.bbc.co.uk. [2025-07-23]. (原始內容存檔於2012-07-26).

- ^ CNN - NATO reaffirms power to take action without U.N. approval - April 24, 1999. www.cnn.com. [2025-07-23]. (原始內容存檔於2015-01-28).

- ^ NATO Handbook: Allied Command Atlantic (ACLANT). www.nato.int. [2025-07-23]. (原始內容存檔於2008-08-13).

- ^ Kosovo Report Card - International Crisis Group. www.crisisgroup.org. [2025-07-23]. (原始內容存檔於2012-03-04) (英語).

- ^ By Toby Helm in Berlin. Macedonia mission a success, says Nato - Telegraph. Telegraph.co.uk. [2025-07-23]. (原始內容存檔於2012-09-05) (英語).

- ^ NATO. NATO's role in Kosovo. NATO. [2025-07-23]. (原始內容存檔於2023-06-26) (英語).

- ^ Münch, Philipp. Creating common sense: getting NATO to Afghanistan. Journal of Transatlantic Studies. 2021-06-01, 19 (2) [2025-07-24]. ISSN 1754-1018. doi:10.1057/s42738-021-00067-0 (英語).

- ^ NATO Update: Invocation of Article 5 confirmed - 2 October 2001. www.nato.int. [2025-07-24]. (原始內容存檔於2010-08-25).

- ^ NATO takes historic step into Afghanistan. [2025-07-24]. (原始內容存檔於2023-07-23) (英語).

- ^ ISAF. ISAF - Chronology. www.nato.int. [2025-07-24]. (原始內容存檔於2010-11-13).

- ^ NATO Takes Control of East Afghanistan From U.S.-Led Coalition - Bloomberg. www.bloomberg.com. [2025-07-24]. (原始內容存檔於2014-07-24).

- ^ LeMonde.fr : La France et l'OTAN. www.lemonde.fr. [2025-07-24]. (原始內容存檔於2007-10-12).

- ^ "NATO sets "irreversible" but risky course to end Afghan war". ca.reuters.com. [2025-07-24]. (原始內容存檔於2012-10-22).

- ^ Rasmussen, Sune Engel. Nato ends combat operations in Afghanistan. the Guardian. 2014-12-28 [2025-07-24]. (原始內容存檔於2015-01-02) (英國英語).

- ^ NATO to Cut Forces in Afghanistan, Match US Withdrawal. Voice of America. [2025-07-24]. (原始內容存檔於2021-04-15) (英語).

- ^ Afghanistan stunned by scale and speed of security forces’ collapse. the Guardian. 2021-07-13 [2025-07-24]. (原始內容存檔於2021-08-15) (英語).

- ^ (www.dw.com), Deutsche Welle. Taliban surge in Afghanistan: EU and NATO in state of shock | DW | 16.08.2021. DW.COM. [2025-07-24]. (原始內容存檔於2021-08-17) (英語).

- ^ (www.dw.com), Deutsche Welle. Afghanistan takeover sparks concern from NATO allies | DW | 16.08.2021. DW.COM. [2025-07-24]. (原始內容存檔於2021-08-19) (英語).

- ^ Migration fears complicate Europe’s response to Afghanistan crisis. POLITICO. 2021-08-16 [2025-07-24]. (原始內容存檔於2021-08-19) (美國英語).

- ^ 从戴高乐到萨科奇:法国重返北约军事指挥机构. [2022-03-04]. (原始內容存檔於2022-03-04).

- ^ 萨科齐递交正式申请重回北约. VOA. 2009-03-21 [2009-03-22]. (原始內容存檔於2009-04-14).

- ^ Finland to join NATO as Allied Foreign Ministers meet. nato.int. 2023-04-04 [2023-04-04]. (原始內容存檔於2023-06-27) (英語).

- ^ NATO. NATO - The North Atlantic Treaty. NATO. [2025-07-22]. (原始內容存檔於2011-09-14) (英語).

- ^ NATO Declassified | Les coulisses de l'OTAN. www.nato.int. [2025-07-22]. (原始內容存檔於2013-05-30) (英語).

- ^ NATO. NATO - The Washington Treaty. NATO. [2025-07-22]. (原始內容存檔於2013-10-16) (英語).

- ^ How does a country join NATO?. [2025-07-22]. (原始內容存檔於2023-07-22) (英語).

- ^ NATO. Denmark and NATO - 1949. NATO. [2025-07-22]. (原始內容存檔於2022-04-13) (英語).

- ^ Why the concept of Gaullo-Mitterrandism is still relevant. IRIS. [2025-07-22]. (原始內容存檔於2022-03-07) (fr-FR).

- ^ NATO. Member countries. NATO. [2025-07-22]. (原始內容存檔於2020-03-29) (英語).

- ^ Nato's border with Russia doubles as Finland joins. BBC News. [2025-07-22]. (原始內容存檔於2023-04-04) (英國英語).

- ^ NATO. NATO’s relations with the former Yugoslav Republic of Macedonia¹. NATO. [2025-07-22]. (原始內容存檔於2015-03-10) (英語).

- ^ NATO. NATO - Individual Partnership Action Plans (IPAPs). NATO. [2025-07-22]. (原始內容存檔於2013-03-10) (英語).

- ^ Ukraine drops non-aligned status in swipe at Moscow. France 24. 2014-12-23 [2025-07-22]. (原始內容存檔於2024-03-08) (美國英語).

- ^ Ukraine's parliament backs changes to Constitution confirming Ukraine's path toward EU, NATO. [2025-07-22]. (原始內容存檔於2022-02-15) (英語).

- ^ Закон про зміни до Конституції щодо курсу на вступ в ЄС і НАТО набув чинності | Євроінтеграційний портал. eu-ua.org. [2025-07-22]. (原始內容存檔於2020-09-28) (烏克蘭語).

- ^ NATO. Brussels Summit Communiqué issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Brussels 14 June 2021. NATO. [2025-07-22]. (原始內容存檔於2022-02-21) (英語).

- ^ Trevithick, Joseph. NATO Pushes Back Against Russian President Putin's 'Red Lines' Over Ukraine. The Drive. [2025-07-22]. (原始內容存檔於2021-12-14) (美國英語).

- ^ Putin warns Russia will act if NATO crosses its red lines in Ukraine. Reuters. [2025-07-22]. (原始內容存檔於2022-01-19) (美國英語).

- ^ Russia demands NATO roll back from East Europe and stay out of Ukraine. Reuters. [2025-07-22]. (原始內容存檔於2022-02-22) (美國英語).

- ^ Basu, Zachary. NATO chief: "Russia has no right to establish a sphere of influence". Axios. [2025-07-22]. (原始內容存檔於2022-02-14) (英語).

- ^ Is Russia preparing to invade Ukraine? And other questions. BBC News. [2025-07-22]. (原始內容存檔於2021-12-19) (英國英語).

- ^ Ukraine applies for Nato membership after Russia annexes territory. the Guardian. 2022-09-30 [2025-07-22]. (原始內容存檔於2022-10-01) (英語).

- ^ George, Julie A.; Teigen, Jeremy M. NATO Enlargement and Institution Building: Military Personnel Policy Challenges in the Post-Soviet Context. European Security. 2008-06-01, 17 (2-3) [2025-07-22]. ISSN 0966-2839. doi:10.1080/09662830802642512.

- ^ Obama Tells Georgia to Forget About NATO After Encouraging It to Join. The Daily Beast. 2014-03-27 [2025-07-22]. (原始內容存檔於2014-04-16).

- ^ SPIEGEL ONLINE, Hamburg, Germany. NATO's Eastward Expansion: Did the West Break Its Promise to Moscow? - SPIEGEL ONLINE. SPIEGEL ONLINE. [2025-07-22]. (原始內容存檔於2014-04-05).

- ^ Levada-Center and Chicago Council on Global Affairs about Russian-American relations. www.levada.ru. [2025-07-22]. (原始內容存檔於2017-08-19) (英國英語).

- ^ Pew survey: Russia disliked around world; most in Poland, Turkey see Kremlin as major threat - Aug. 17, 2017. KyivPost. 2017-08-16 [2025-07-22]. (原始內容存檔於2019-03-23) (美國英語).

- ^ (www.dw.com), Deutsche Welle. NATO summit: Poland pins its hopes on the USA | DW | 10.07.2018. DW.COM. [2025-07-22]. (原始內容存檔於2018-09-04) (英語).

- ^ Inc., Gallup,. Most NATO Members in Eastern Europe See It as Protection. Gallup.com. [2025-07-22]. (原始內容存檔於2018-09-04) (美國英語).

- ^ Epstein, Rachel A. Nato Enlargement and the Spread of Democracy: Evidence and Expectations. Security Studies. 2005-01-01, 14 (1) [2025-07-22]. ISSN 0963-6412. doi:10.1080/09636410591002509.

- ^ China joins Russia in opposing Nato expansion. BBC News. [2025-07-22]. (原始內容存檔於2022-02-17) (英國英語).

- ^ NATO Common Funds Burdensharing: Background and Current Issues. www.everycrsreport.com. [2025-07-22]. (原始內容存檔於2024-02-14) (英語).

- ^ Jackson, Herb. Fact-checking Trump comments on ‘delinquent’ NATO countries - Roll Call. Roll Call. 2024-02-13 [2025-07-22]. (原始內容存檔於2024-02-14) (美國英語).

- ^ NATO. Funding NATO. NATO. [2025-07-22]. (原始內容存檔於2024-02-13) (英語).

- ^ Gray, Andrew; Siebold, Sabine; Gray, Andrew. What did Trump say about NATO funding and what is Article 5?. Reuters. 2024-02-13 [2025-07-22] (英語).

- ^ Nato chief rebukes Donald Trump and announces record defence spending. the Guardian. 2024-02-14 [2025-07-22]. (原始內容存檔於2024-02-14) (英語).

- ^ NATO. Secretary General in Washington: NATO makes America stronger. NATO. [2025-07-22] (英語).

- ^ A record number of NATO allies are hitting their defense spending target during war in Ukraine. AP News. 2024-06-17 [2025-07-22] (英語).

- ^ Country Comparisons — Population. Central Intelligence Agency. [2022-01-01]. (原始內容存檔於2021-09-01).

- ^ GDP, current prices. International Monetary Fund. [2020-03-29]. (原始內容存檔於2017-02-25).

- ^ Defence Expenditure of NATO Countries (2012-2019) (PDF). NATO. 2019-06-25 [2020-03-30]. (原始內容存檔 (PDF)於2018-10-30).

- ^ 北約峰會前放話 馬克宏:俄中不再是敵人. 聯合報. 2019-11-29 [2019-11-30]. (原始內容存檔於2019-11-30).

- ^ Nato and Belarus - partnership, past tensions and future possibilities | Центр изучения внешней политики и безопасности. ru.forsecurity.org. [2025-07-16]. (原始內容存檔於2013-10-20) (英語).

- ^ Partnership for Peace. www.nato.int. [2025-07-16]. (原始內容存檔於2011-03-01).

- ^ NATO. NATO - Topic: Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC), The -. www.nato.int. [2025-07-16]. (原始內容存檔於2010-10-24) (英語).

- ^ NATO Basic Texts (2006). www.nato.int. [2025-07-16]. (原始內容存檔於2010-09-08).

- ^ Article. www.ataedu.org. [2025-07-16]. (原始內容存檔於2007-02-18).

- ^ Howorth, Jolyon. Strategic Autonomy and EU-NATO Cooperation: A Win-Win Approach. L'Europe en Formation. [2025-07-16]. ISSN 0014-2808. (原始內容存檔於2022-02-28) (英語).

- ^ EUR-Lex - 12016M042 - EN - EUR-Lex. eur-lex.europa.eu. [2025-07-16]. (原始內容存檔於2023-03-21) (英語).

- ^ NATO. NATO - Partner countries. NATO. [2025-07-16]. (原始內容存檔於2011-08-05) (英語).

- ^ Qatar eyes full NATO membership: Defense minister - The Peninsula Qatar. thepeninsulaqatar.com. [2025-07-16]. (原始內容存檔於2019-10-02).

- ^ Nato rejects Qatar membership ambition. Dhaka Tribune. 2018-06-06 [2025-07-16]. (原始內容存檔於2019-12-02) (美國英語).

- ^ NATO. Qatar signs security agreement with NATO. NATO. [2025-07-16]. (原始內容存檔於2019-10-01) (英語).

- ^ NATO. NATO Topics:NATO’s relations with Contact Countries. www.nato.int. [2025-07-16]. (原始內容存檔於2013-09-10).

- ^ NATO. NATO - Partners. NATO. [2025-07-16]. (原始內容存檔於2012-10-07) (英語).

- ^ Mair, John. NATO needs to address China's rise, says Stoltenberg. U.S. [2025-07-16]. (原始內容存檔於2019-08-14) (美國英語).

- ^ Staff, Reuters. Colombia to be NATO's first Latin American global partner. U.S. [2025-07-16]. (原始內容存檔於2022-08-18) (美國英語).

- ^ NATO. Relations with Colombia. NATO. [2025-07-16]. (原始內容存檔於2017-05-21) (英語).

- ^ NATO. Consensus decision-making at NATO. NATO. [2025-07-15]. (原始內容存檔於2022-02-25) (英語).

- ^ Encyclopedia of Military Science.

- ^ Walker, Nigel. The NATO Parliamentary Assembly and UK delegations. House of Commons Library. [2025-07-15]. (原始內容存檔於2023-07-23) (英國英語).

- ^ North Atlantic Treaty Organization - Official Homepage. www.nato.int. [2025-07-15]. (原始內容存檔於2009-03-26).

- ^ NATO. NATO - Topic: Headquarters, NATO. www.nato.int. [2025-07-15]. (原始內容存檔於2010-09-13) (英語).

- ^ NATO. NATO - Topic: Headquarters, NATO. www.nato.int. [2025-07-15]. (原始內容存檔於2010-09-13) (英語).

- ^ NATO. Atlantic Treaty Association and Youth Atlantic Treaty Association. NATO. [2025-07-15]. (原始內容存檔於2021-10-30) (英語).

- ^ NATO. Chair of the Military Committee. NATO. [2025-07-16]. (原始內容存檔於2023-06-26) (英語).

- ^ France to rejoin NATO command - CNN.com. www.cnn.com. [2025-07-16]. (原始內容存檔於2013-12-05) (英語).

- ^ Fuller, By Thomas. Reaching accord, EU warns Saddam of his 'last chance' - International Herald Tribune. iht.com. [2025-07-16]. (原始內容存檔於2007-10-12) (美國英語).

- ^ About us. shape.nato.int. [2025-07-16]. (原始內容存檔於2022-03-08) (英語).

- ^ NATO. NATO - The Rapid Deployable Corps. NATO. [2025-07-16]. (原始內容存檔於2013-09-10) (英語).

- ^ Who We Are :: NATO's ACT. www.act.nato.int. [2025-07-16]. (原始內容存檔於2022-03-06) (英語).

- ^ Gen Sir Mike Jackson: My clash with Nato chief | Ghostarchive. ghostarchive.org. [2025-07-16].

外部連結

[編輯]- 包含KANTO標識符的維基百科條目

- 北大西洋公約組織

- 1949年美國建立

- 1949年建立的軍事組織

- 布魯塞爾組織

- 國際軍事組織

- 政府間國際組織

- 超組織

- 反共組織

- 冷戰組織

- 冷戰聯盟和軍事戰略

- 冷戰條約

- 20世紀軍事同盟

- 21世紀軍事同盟

- 阿爾巴尼亞軍事同盟

- 比利時軍事同盟

- 保加利亞軍事同盟

- 加拿大軍事同盟

- 克羅埃西亞軍事同盟

- 捷克軍事同盟

- 丹麥軍事同盟

- 愛沙尼亞軍事同盟

- 芬蘭軍事同盟

- 法國軍事同盟

- 德國軍事同盟

- 希臘軍事同盟

- 匈牙利軍事同盟

- 冰島軍事同盟

- 義大利軍事同盟

- 拉脫維亞軍事同盟

- 立陶宛軍事同盟

- 盧森堡軍事同盟

- 蒙特內哥羅軍事同盟

- 荷蘭軍事同盟

- 北馬其頓軍事同盟

- 挪威軍事同盟

- 波蘭軍事同盟

- 葡萄牙軍事同盟

- 羅馬尼亞軍事同盟

- 斯洛伐克軍事同盟

- 斯洛維尼亞軍事同盟

- 西班牙軍事同盟

- 土耳其軍事同盟

- 英國軍事同盟

- 美國軍事同盟