白鶺鴒

外觀

| 此條目已列出參考文獻,但因為沒有文內引註而使來源仍然不明。 (2023年7月25日) |

| 白鶺鴒 | |

|---|---|

| |

| 白面黑背亞種(leucopsis)冬羽,攝於加爾各答 | |

| |

| 黑背眼紋亞種(lugens)冬羽,攝於名古屋 | |

| 科學分類 | |

| 界: | 動物界 Animalia |

| 門: | 脊索動物門 Chordata |

| 綱: | 鳥綱 Aves |

| 目: | 雀形目 Passeriformes |

| 科: | 鶺鴒科 Motacillidae |

| 屬: | 鶺鴒屬 Motacilla |

| 種: | 白鶺鴒 M. alba

|

| 二名法 | |

| Motacilla alba Linnaeus, 1758

| |

| |

| eBird 全球分佈報告 全年 夏季 冬季

| |

白鶺鴒(學名:Motacilla alba),是一種鶺鴒科鶺鴒屬的一種小型鳥類,體色由黑、灰、白組成[2]。其種加詞「alba」意為「白色的」。

分佈與生態環境[編輯]

白鶺鴒主要分佈在歐亞大陸的大部分地區和非洲北部的阿拉伯地區。於東亞繁殖的鳥南遷至東南亞及菲律賓越冬[2]。

喜濱水活動,多在河溪邊、湖沼、水渠等處,在離水較近的耕地附近、草地、荒坡、路邊等處也可見到。

形態[編輯]

體長16.5-19厘米,嘴和腳均為黑色,體羽上身為灰色,下體為白色,兩翼和尾均為黑白相間,頭後、頸背、胸具黑色斑塊,斑塊多少依亞種而異[2]。

習性[編輯]

白鶺鴒並非直線飛行,而是一上一下地飛行,在地上能快速行走而不像其他鳥類只能跳躍移動,行動時尾巴會不斷上下擺動,有研究認為擺動尾巴是忠實地表示警惕的行為[3]。受驚時會突然起飛並發出警示叫聲[2]。

食物[編輯]

繁殖[編輯]

白鶺鴒在四月至七月間繁殖,常在岩石縫隙或建築物屋檐下等地築巢。其中雄性在繁殖中會一定程度地參與到哺育幼鳥和清理糞囊中,而雌性則主要負責築巢、孵卵等其他事務。初次築巢一般花費16天,而後續繁育新鳥則只需要5天整理;產卵階段約4-5天,孵化則需要兩周左右。幼鳥餵食主要依靠雙翅目昆蟲,尤其是大蚊科,並經歷三個階段:雌鳥餵食、雄鳥餵食、雄鳥將食物遞給雌鳥並由雌鳥餵食。[4]

參考資料[編輯]

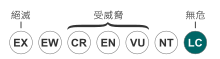

- ^ BirdLife International. Motacilla alba. The IUCN Red List of Threatened Species 2019. [30 October 2018].

- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 約翰·馬敬能; 卡倫·菲利普斯; 何芬奇. 中国鸟类野外手册. 湖南教育出版社. 2000: 457. ISBN 7535532241 (中文(中國大陸)).

- ^ Randler, Christoph. Is tail wagging in white wagtails, Motacilla alba, an honest signal of vigilance?. Animal Behaviour. 2006-05, 71 (5). doi:10.1016/j.anbehav.2005.07.026 (英語).

- ^ Nakamura, Syuya; Hashimoto, Hiroyuki; Sootome, Osamu. Breeding Ecology of Motacilla alba and M. grandis and their Interspecific Relationship. Journal of the Yamashina Institute for Ornithology. 1984, 16 (2-3). ISSN 1883-3659. doi:10.3312/jyio1952.16.114.

延伸閱讀[編輯]

[在維基數據編輯]

外部連結[編輯]

- 白鶺鴒(Moticilla alba)鳴聲 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)香港觀鳥會鳥鳴集

|