挨餓

| 挨餓 | |

|---|---|

| |

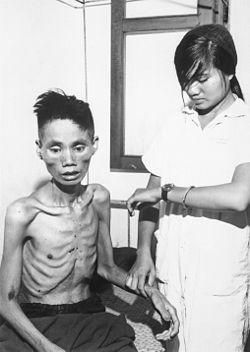

| 1960年代後期尼日利亞內戰期間的一名女孩,該女孩遭遇嚴重飢餓和營養不良。 | |

| 類型 | 飢餓、deprivation[*]、社會問題、undernutrition[*] |

| 病因 | 糧食危機[*] |

| 分類和外部資源 | |

| 醫學專科 | 急診醫學 |

| ICD-10 | T73.0 |

| ICD-9-CM | 994.2 |

| DiseasesDB | 12415 |

| MeSH | D013217 |

飢餓是指熱量攝取嚴重不足,低於維持生物體生命所需的最低能量水平。它是營養不良最極端的形式。對人類而言,長期飢餓可導致永久性器官損傷, [1] 最終可能導致死亡。

術語「枯竭」(inanition)專門用來描述因飢餓引發的一系列症狀與生理影響。[2]

在國際刑法中,由外部強制力量導致的飢餓行為構成犯罪,亦可能被用作酷刑或處決手段。

根據世界衛生組織(WHO)的資料,飢餓是對全球公共衛生構成的最嚴重威脅之一。[3][4] 世衛組織還指出,營養不良是導致兒童死亡的主要因素,約占所有兒童死亡病例的一半。[3] 每年有大約310萬名五歲以下兒童的死亡與營養不良有關。[5]

儘管近年來全球飢餓水平趨於穩定,且在兒童發育遲緩和純母乳餵養等方面取得了一定進展,但全球仍有大量人口面臨糧食不安全和營養不良的問題。令人擔憂的是,全球在應對飢餓方面的努力出現倒退,目前的營養不良狀況已回到2008年至2009年的水平。2023年全球營養不良人口估計在7.13億至7.57億之間,比2019年(當時的中位數估計為7.33億)增加了超過1.52億人。[6]

腹部膨脹是營養不良的一種表現,稱為克瓦希奧科病(kwashiorkor)。其確切的發病機制目前尚不完全清楚。早期研究認為該病與高碳水化合物(如玉米)但低蛋白質的飲食有關。[7] 雖然許多患者表現出白蛋白水平偏低,但這一現象被認為是疾病的結果,而非直接原因。

目前已有多種可能的致病機制被提出,包括黃麴黴毒素中毒、氧化應激、免疫系統失調以及腸道微生物群變化等因素。 通過治療可以緩解體重下降與肌肉萎縮等症狀(如圖所示),但預防仍被認為是最關鍵的應對策略。[7]

人在完全不攝取食物的情況下,通常可存活約兩個月。[8] 然而,也有個別案例顯示,在醫療監護下,有人曾持續禁食長達382天仍存活。[9]

一般而言,瘦弱個體通常在體重損失達到原體重的約18%時會出現生命危險;而肥胖個體因脂肪儲備較多,可能能夠承受超過20%的體重損失。研究表明,女性由於在相同身體質量指數(BMI)下體脂率較高,相比男性可能在飢餓狀態下具有更長的生存時間。[10][11]

徵兆與症狀

[編輯]以下是飢餓的一些常見症狀:

行為或心理狀態的變化

[編輯]飢餓的初期階段會影響人的心理狀態與行為表現。其症狀通常表現為情緒易怒或不穩定、疲勞、注意力不集中,以及對食物的持續性關注。出現這些症狀的人常常精力不足,容易分心。

飢餓所帶來的心理影響十分顯著,包括抑鬱、焦慮以及認知功能的下降。[12]

生理影響

[編輯]隨着飢餓的持續,身體症狀會逐漸顯現。症狀出現的時間取決於個體的年齡、體型和整體健康狀況,通常在數天至數周內出現。常見表現包括:虛弱、心跳加快、呼吸變淺且變慢、口渴以及便秘。有些情況下也可能出現腹瀉。

眼球逐漸凹陷,呈現無神的「玻璃狀」外觀;肌肉體積縮小,出現肌肉萎縮。疲勞和頭暈也很常見,尤其是在進行任何體力活動後。皮膚通常呈現出異常蒼白的狀態。[13]

在兒童中,較為顯著的一個體徵是腹部腫脹。此外,皮膚可能變得鬆弛、顏色變淡,腳部與踝部則可能出現浮腫。

免疫系統衰弱

[編輯]飢餓還可能表現為免疫系統功能減弱、傷口癒合緩慢以及對感染反應遲鈍。皮膚上可能出現皮疹等症狀。由於營養攝取極度不足,身體會優先將有限的營養資源用於維持主要器官的基本功能。

其他症狀

[編輯]飢餓還可能引發多種身體系統的異常,具體包括:

飢餓的階段

[編輯]飢餓的症狀通常分為三個階段。第一階段與第二階段可出現在跳餐、節食或禁食的人身上;第三階段則更為嚴重,常見於長期飢餓個體,可能導致死亡。

第一階段

[編輯]當進食被中斷後,身體會首先通過分解肝臟中的糖原來維持血糖水平,同時動用體內儲存的脂肪和蛋白質。

肝臟在最初幾小時內能夠提供葡萄糖;之後,身體開始動員脂肪和蛋白質儲備。脂肪酸成為肌肉的主要能量來源,而供給大腦的葡萄糖則減少。脂肪酸的分解還會生成甘油,甘油可轉化為葡萄糖用於能量供應,但這種來源很快會耗盡。

第二階段

[編輯]第二階段可能持續數周。在此階段,身體主要依賴脂肪儲備供能。肝臟將脂肪轉化為酮體,供包括大腦在內的各組織使用。禁食約一周後,大腦開始使用酮體和有限的葡萄糖。

由於酮體的使用減少了對葡萄糖的依賴,身體對蛋白質的消耗相應減緩。

第三階段

[編輯]當脂肪儲備耗盡後,身體開始動用體內的蛋白質作為主要能量來源,主要來自肌肉組織。肌肉中的蛋白質迅速被分解,用於維持基本生命功能。蛋白質對於細胞功能至關重要,當蛋白質耗盡,細胞無法正常運作,器官開始衰竭。

飢餓致死的常見原因通常是感染或組織崩解的併發症。這是由於身體已無法產生足夠的能量來對抗細菌和病毒所致。

終末階段的典型症狀包括:毛髮變色、皮膚剝落、四肢浮腫以及腹部膨脹。儘管患者仍可能感到飢餓,但在這一階段往往已無法攝取足夠的食物自行恢復,必須依賴專業醫療介入。

成因

[編輯]當身體在長時間內消耗的能量超過攝取的能量時,就會發生飢餓。這種能量失衡可能由一種或多種醫學狀況或環境因素引起,常見原因包括:

醫學原因

[編輯]- 神經性厭食症(Anorexia nervosa)

- 神經性貪食症(Bulimia nervosa)

- 未另分類的進食障礙

- 食管弛緩不能(Esophageal achalasia)

- 乳糜瀉/腹腔病(Celiac disease)

- 昏迷狀態(Coma)

- 重度抑鬱障礙(Major depressive disorder)

- 糖尿病(Diabetes mellitus)

- 消化系統疾病(Digestive disease)

- 持續性嘔吐(Constant vomiting)

外部成因

[編輯]除醫學因素外,飢餓也可能由社會、政治或個人選擇等外部情境所導致,常見情況包括:

生理與代謝機制

[編輯]在典型的高碳水化合物飲食條件下,人體主要依賴血液中游離的葡萄糖作為能量來源。葡萄糖既可直接來自膳食中的單糖與雙糖,也可由其他碳水化合物經消化分解而得。當膳食攝入不足或完全缺乏糖類與碳水化合物時,機體首先通過分解肝臟和骨骼肌中儲存的糖原來維持血糖水平。

糖原是一種快速動員的葡萄糖儲備,但其量有限。糖原耗盡後,通常在接下來的兩至三天內,身體會將脂肪酸作為主要代謝燃料。此時,大多數組織開始利用脂肪酸供能;僅有大腦仍繼續消耗少量葡萄糖。為了保證中樞神經系統的能量供應,非腦組織對葡萄糖的攝取和利用會被抑制,使得體內剩餘的葡萄糖全部優先供給大腦。

經過兩至三天禁食後,肝臟開始將來自脂肪酸分解的前體物質合成酮體,供機體各組織尤其是大腦使用,以減少對葡萄糖的依賴。禁食三天後,大腦約有30%的能量來源於酮體;禁食四天後,這一比例可升至70%或更高。[16] 因此,酮體的生成將大腦每日對葡萄糖的需求量從約80克降至30克(約為正常水平的35%),其餘65%的能量由酮體提供。在剩餘的30克葡萄糖需求中,每日可有約20克由肝臟利用甘油(脂肪分解產物)合成,仍留有約10克的缺口,需通過分解機體自身的蛋白質來補足。

當脂肪儲備完全耗盡後,機體細胞開始分解蛋白質以提供能量,釋放丙氨酸和乳酸(由丙酮酸轉化而來),由肝臟轉化為葡萄糖。由於骨骼肌中含有大量蛋白質,該過程導致肌肉萎縮。機體可選擇性地動員不同細胞的蛋白質:一般需分解2–3克蛋白質以合成1克葡萄糖,約20–30克蛋白質每日被動員,以合成維持大腦存活所需的10克葡萄糖;隨着禁食期延長,為保全機體蛋白質,此動員量會逐漸減少。

當脂肪和蛋白質均被耗盡且無其他可用燃料時,飢餓致死隨之發生。此時,機體重要器官功能受損,最終因心律失常或心臟驟停(與組織崩解和電解質失衡有關)而死亡。代謝性酸中毒等併發症亦可導致飢餓者死亡。[17]

挨餓問題

[編輯]據估算,2018年全球超過8.2億人挨餓,沒有充足的食物,高於前一年的8.11億人,世界飢餓人口連續第三年出現增長。這表明到2030年實現零飢餓可持續發展目標存在巨大挑戰。[18]

原因

[編輯]- 厭食症

- 饑荒(由於戰爭、旱災、蝗災,導致糧食的供應不足)

- 貧窮

- 營養不良(長期的營養不良,有可能導致餓死)

- 自殺

- 非法禁錮(例如被綁票的被害人,有可能被綁匪棄置,而活活餓死)

- 災難事件的倖存者(可能因為交通中斷,無法正常取得糧食,而被餓死)

- 死刑(在古代中國,或歐洲中古世紀,曾有過以餓死作為執行死刑的方式)

- 政變:如春秋時代齊桓公姜小白和南朝梁武帝蕭衍被餓死宮城。

參考文獻

[編輯]- ^ Stratton, Rebecca J.; Green, Ceri J.; Elia, Marinos. Disease-related malnutrition: an evidence-based approach to treatment. Disease-related Malnutrition: An Evidence-based Approach to Treatment. Wallingford: CABI Pub. 2003. ISBN 978-0-85199-648-6.

- ^ Definition of INANITION. www.merriam-webster.com. [2025-05-27] (英語).

- ^ 3.0 3.1 The starvelings. The Economist. [2025-05-27]. ISSN 0013-0613.

- ^ As more go hungry and malnutrition persists, achieving Zero Hunger by 2030 in doubt, UN report warns. www.who.int. [2025-05-27] (英語).

- ^ Ending hunger | World Food Programme. www.wfp.org. [2025-05-27] (英語).

- ^ Kahleova, Hana; Barnard, Neal D. The Role of Nutrition in COVID-19: Taking a Lesson from the 1918 H1N1 Pandemic. American Journal of Lifestyle Medicine. 2022-05-02, 17 (1) [2025-05-27]. ISSN 1559-8276. doi:10.1177/15598276221097621.

- ^ 7.0 7.1 Kwashiorkor - Symptoms, Causes, Treatments - Better Medicine. www.bettermedicine.com. [2025-05-27]. (原始內容存檔於2011-10-02) (英語).

- ^ Burkeman, Oliver. Blaine emerges from his 44-day 'fast'. The Guardian. 2003-10-20 [2025-05-27]. ISSN 0261-3077 (英國英語).

- ^ Insider, Business. The True Story of a Man Who Survived Without Any Food For 382 Days. ScienceAlert. 2017-02-27 [2025-05-27] (美國英語).

- ^ Lieberson, Alan D. How Long Can a Person Survive without Food?. Scientific American. [2025-05-27] (英語).

- ^ Rai, Tapil P. How long can an Elongated Tortoise (Indotestudo elongata) survive without food?. Reptiles & Amphibians. 2021-07-15, 28 (2) [2025-05-27]. ISSN 2332-4961. doi:10.17161/randa.v28i2.15585.

- ^ Browse Resources. NEDC. [2025-05-27] (澳大利亞英語).

- ^ Kalm, Leah M.; Semba, Richard D. They Starved So That Others Be Better Fed: Remembering Ancel Keys and the Minnesota Experiment. The Journal of Nutrition. 2005-06, 135 (6) [2025-05-27]. doi:10.1093/jn/135.6.1347 (英語).

- ^ H., J. P.; Bancroft, Hubert Howe. The Native Races of the Pacific States of North America.. The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. 1875, 4 [2025-05-27]. ISSN 0959-5295. doi:10.2307/2840992.

- ^ Unsigned review, Literary Panorama, Routledge: 213–216, 2002-06-01 [2025-05-27], ISBN 978-0-203-19875-9

- ^ Wathen, Alexander M. CADRE Quick-Look: Airspace Management in Global CONOPs (報告). Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center. 2004-01-01 [2025-05-28].

- ^ Toth, Heather L; Greenbaum, Larry A. Severe acidosis caused by starvation and stress. American Journal of Kidney Diseases. 2003-11, 42 (5) [2025-05-28]. doi:10.1016/j.ajkd.2003.07.012 (英語).

- ^ 《世界糧食安全和營養狀況》年度報告