柏林民族博物館

| 柏林民族博物館 | |

|---|---|

| |

| 成立日期 | 原址建于1873年,1886年建设新建筑,后因战后摧毁,重建于1970年。 |

| 地址 | 达勒姆 |

| 坐标 | 52°27′24″N 13°17′31″E / 52.4567°N 13.2919°E |

| 類型 | 民族学 |

| 館長 | Viola König |

| 網站 | www |

| 地图 | |

| |

柏林民族博物館(德語:Ethnologisches Museum Berlin)也称柏林民族学博物館,前身為皇家人種學博物館(德語:Königliches Museum für Völkerkunde),是世界上关于非欧洲文化和艺术最大及最重要的博物馆之一,也是柏林国立博物馆之一。

历史

[编辑]首次有系統的組織是在1794年,當時名為「皇家古物、硬幣及藝術收藏」;1830年,繪畫及雕刻類收藏被移出該地,象徵著舊式收藏概念的結束。

1869年,阿道夫·巴斯蒂安被任命為人種學部門的助理主任,他努力不懈的工作,大幅擴展了館藏。1886年,位於今日Stresemannstraße的皇家人種學博物館(Königliches Museum für Völkerkunde)正式開幕,由阿道夫·巴斯蒂安擔任首任館長,當時已有約四萬件館藏;然而不久之後,空間不足成了大問題,便計畫要在達勒姆建造一棟大型綜合博物館,特別針對亞洲、非洲、美洲及大洋洲的收藏。

因為第一次世界大戰的緣故,到了1921年才只建好一個區塊;直到1926年,市中心的主建築完工後才對外開放。二戰爆發後,館藏被移至柏林內外數個地點儲存。隨著戰爭到了尾聲,館藏被同盟國沒收;蘇聯軍隊將戰利品運送到列寧格勒,而西方盟國很快就在1950年代歸還給柏林。位於Stresemannstraße的建築物受戰火損毀過於嚴重,無法再繼續用作博物館,並於1961年被拆除。

1957年成立的普魯士文化基金會(Stiftung Preußischer Kulturbesitz),從1964年開始著手將殘留在西柏林的歐洲繪畫及雕塑品,集中於達勒姆的館區進行臨時展覽。其中民族學的館藏規模減少,只局限於前哥倫布時代的美洲、太平洋、非洲及部分的東亞與南亞。

兩德統一後,共有5萬5千件被蘇聯拿走或存放於萊比錫的收藏歸還柏林。西元2000年,博物館名稱從人種學博物館(Museum für Völkerkunde)改為民族博物館( Ethnologisches Museum)[1]。

柏林民族博物館现与亚洲艺术博物馆以及欧洲文化博物馆共同座落于达勒姆博物馆群,柏林民族博物馆与亚洲艺术博物馆由于参与洪堡论坛(Humboldt Forum)重建中的柏林城市宫则作为论坛总部,两所博物馆于2017年闭馆,并准备迁往新柏林城市宫的所在地柏林米特区,并计划2019年重新开馆。柏林民族博物館馆藏超过50万件藏品,是世界上最大及最重要的关于非欧洲文化和艺术的博物馆之一。

藏品

[编辑]大量来自塞皮克河地区、夏威夷、贝宁帝国、喀麦隆、刚果、坦桑尼亚、中国、北美太平洋沿岸地区、中美洲、安第斯山脉的历史文化藏品藏于此馆。除此之外,还有包括14万段的声音录音、28.5万张照片、2万段电影片段和20万页的手写档案所组成的民族音乐档案[2]。按照藏品来源划分的部门包括非洲、美洲考古、欧洲、伊斯兰世界、东亚和北亚和东南亚、南太平洋和澳大利亚,以及音乐民族学等10个部门[3]。

-

西非的黄金吊坠

-

喀麦隆/加蓬的面具

-

喀麦隆国王及孪生子的雕像

-

巴穆姆国王王座

-

人形像座椅雕像

-

绍奎女王或王后母亲的雕像

-

来自圣克鲁斯群岛的远洋支腿独木舟

-

乌利雕像

-

1887年的夏威夷冲浪板

-

夏威夷羽毛披肩

-

美拉尼西亚房屋

-

太平洋西北海岸的熊型雕像

-

尤皮克人面具

-

中美洲的文物

-

馬雅花瓶

-

中美洲头骨石雕

-

黄金托利马装饰

-

前哥伦比亚時期的死亡面具

-

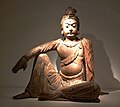

宋代中国木雕

-

印加人雕像

藏品归还

[编辑]2018年5月,原藏于柏林民族博物馆的9件木製品,包括面具、木偶像和婴儿篮被归还回阿拉斯加原住民社区[4]。