強烈熱帶風暴貝姬 (1993年)

| 強烈熱帶風暴貝姬 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Severe Tropical Storm Becky(英語) | |||||||||

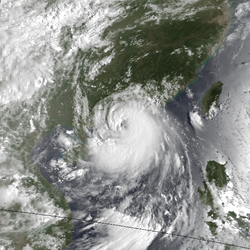

9月17日的強烈熱帶風暴貝姬 | |||||||||

| |||||||||

| |||||||||

| |||||||||

| |||||||||

| 概況 | |||||||||

| 形成日期 | 1993年9月13日 | ||||||||

| 消散日期 | 1993年9月18日 | ||||||||

| 最低氣壓 | 980 hPa | ||||||||

| 瞬間最大陣風 | 150 km/h | ||||||||

| 影響 | |||||||||

| 影響地區 | 菲律賓、台灣、英屬香港、葡屬澳門、中國大陸(華南)、越南、老撾 | ||||||||

| 1993年太平洋颱風季的一部分 | |||||||||

強烈熱帶風暴貝姬(英語:Severe Tropical Storm Becky,國際編號:9316,台灣編號:9317,聯合颱風警報中心: 22W,菲律賓大氣地球物理和天文服務管理局:Yeyeng)是1993年太平洋颱風季第十八個被命名的風暴。

發展過程

[编辑]1993年9月14日,一熱帶擾動於加羅林群島形成,並在翌日就增強成為一個熱帶低氣壓,聯合颱風警報中心給予編號22W,接著以時速20公里的速度往西或西北偏西方向移動。初時貝姬的強度一直處於熱帶低氣壓的狀態,即相當於中心風力僅達強風程度。但貝姬進入巴林坦海峽的水域後,即增強為一熱帶風暴,並被命名為「貝姬」。當時其移動速度開始明顯加快,以時速30公里往西北偏西方向移動,進入南海北部。9月17日,貝姬在東沙群島西南部水域約50公里處增強成一強烈熱帶風暴,並且再度加速,以時速34公里的速度向珠江口西部沿岸移動。同日,其於廣東省台山市赤溪鎮登陸。很快地,貝姬在湛江市東北約200公里處減弱為一熱帶風暴。9月18日在廣西壯族自治區柳州市南面一帶減弱為一熱帶低氣壓,數小時又在越南河江省北部一帶消散。

影響

[编辑]英屬香港

[编辑]- 當地懸掛之最高熱帶氣旋警告信號:

八號東北烈風或暴風信號 /

八號東北烈風或暴風信號 /  八號東南烈風或暴風信號

八號東南烈風或暴風信號 - 最接近當地時間:1993年9月17日早上7時[1]

- 最接近當地位置:香港之西南偏南約110公里(當時天文台雷達定位為天文台總部之西南約90公里,後來熱帶氣旋年刊把當日實時定位推翻)

天文台於9月16日早上9時30分懸掛一號戒備信號,當時貝姬集結於香港之東南約660公里。初時普遍天晴,吹微風。隨着貝姬靠近,東北風增強,狂風驟雨及雷暴亦開始影響香港。天文台於當晚10時30分改掛三號強風信號。由於風力繼續增強,天文台於9月17日凌晨2時50分改掛八號東北烈風或暴風信號。根據天文台熱帶氣旋報告,貝姬於早上7時左右最接近香港,當時位於香港之西南偏南約110公里。事實上,有部分市民和天文台前職員指出,貝姬於早上9時左右最接近香港,當時位於香港天文台之西南約90公里,且符合當時天文台雷達定位及明確在媒體報導,但是天文台卻在1993年的熱帶氣旋年刊把當日實時定位推翻,及不承認貝姬在實測風力曾達颶風程度情況下,即是以颱風強度進入香港100公里範圍,符合懸掛更高信號的條件。有天文台前職員指出,當日上午8時許開始,長洲有數小時持續吹颶風。長洲測風站在進入維修狀態之前,曾錄得每小時139公里的颶風程度最高一小時平均風速,顯示當時貝姬的強度達颱風級別,並為香港西南部帶來颶風,證明天文台由始至終把貝姬定性為強烈熱帶風暴是大幅低估強度,沒有懸掛十號颶風信號是嚴重錯誤。沙螺灣及黃竹坑亦在當日上午8時錄得最高一小時平均風速為每小時99和62公里,風力更高於2018年超強颱風山竹之每小時87和54公里。

天文台總部同時錄得最低瞬時海平面氣壓為997.3百帕斯卡。隨着轉吹東南風,天文台於早上7時30分改掛八號東南烈風或暴風信號。當日香港普遍吹烈風至暴風,西部及南部地區,離岸海域及高地持續吹颶風,直至貝姬在廣東西部登陸為止。下午驟雨減少,天文台於下午3時10分改掛三號強風信號取代八號東南烈風或暴風信號,當時貝姬集結於香港以西約270公里。所有熱帶氣旋警告信號於下午5時正除下。貝姬襲港期間造成1人死亡,130人受傷。[2]

葡屬澳門

[编辑]- 當地懸掛之最高熱帶氣旋信號:

九號風球

九號風球 - 最接近當地位置:澳門之西南偏南45公里

澳門地球物理暨氣象台於9月16日中午12時懸掛一號風球。9月17日,隨着貝姬靠近,並帶有狂風驟雨,氣象台凌晨0時30分懸掛三號風球,並於早上6時30分懸掛八號東北風球。由於風力繼續增強和更進一步迫近澳門,氣象台於早上9時懸掛九號風球。同時嘉樂庇總督大橋錄得最高一小時平均風速為124公里,為境內首次錄得颶風持續風力;而大炮台山主站則錄得一小時73公里最高風速;在9時23分,在嘉樂庇總督大橋更錄得最高陣風為每小時166公里,最低瞬時海平面氣壓為982.3百帕斯卡,期間適逢天文大潮,內港、新橋、青洲等低窪地區出現海水倒灌,十月初五街一帶水位更一度浸上大腿位置,澳門自來水位於青洲的廠房亦受水浸影響而一度需要停止供水;市面多處發生倒塌事故:塔石附近的環球酒店其中一邊外牆和玻璃窗被強風吹塌,大堂前地泊車處有大樹倒塌壓毀多輛汽車,漁翁街近澳電大樓的一幅棚架大面積塌下,林茂塘及筷子基沿岸多間棚屋亦被吹毀;新口岸友誼大馬路近舊外港碼頭之海堤被海浪嚴重沖斷,而碼頭設施亦受到破壞。隨後貝姬逐漸遠離澳門,氣象台於上午10時30分改掛八號西南風球,再於下午1時30分改掛三號風球,最後於下午4時除下所有風球。貝姬吹襲澳門共造成43人受傷,其中2人傷勢較重,另有1700多人需要入住青洲災民中心。外港碼頭因設施受損,來往港澳的水翼船服務在9月17日晚上9時仍然停航,至翌日才完全恢復正常。澳巴北安車場裏近50台巴士全部浸水癱瘓,經過通宵達旦,連夜搶修,終於保證了第二日30台巴士的正常運作。[3]

爭議

[编辑]貝姬吹襲港澳兩地時,港澳兩地氣象部門均低估其強度。1993年9月17日上午,貝姬在香港之西南約90公里及澳門西南偏南約45公里處掠過,香港天文台及澳門地球物理暨氣象局僅懸掛八號烈風或暴風信號和九號風球,香港西部、南部地區,離岸海域及高地持續吹颶風;而澳門普遍持續吹颶風,不但符合港澳兩地的十號風球標準,更顯示貝姬實為颱風,可見當時港澳兩地氣象部門對臨岸急劇增強和急速加快移動的熱帶氣旋預報能力和準確度不佳,以及對突發情況的應變能力較低。雖然貝姬吹襲港澳兩地事隔多年,仍有不少港澳市民及氣象迷在討論區指出兩地氣象部門均低估其強度及需懸掛較高風球的合理性,至今仍引起不少爭議。

熱帶氣旋警告使用紀錄

[编辑]英屬香港

[编辑]| 皇家香港天文台 熱帶氣旋警告信號 | ||

|---|---|---|

| 上一熱帶氣旋 |

|

下一熱帶氣旋 |

| 強颱風艾貝 | 熱帶低氣壓 | |

| 颱風泰莎 |

1993-09-17 15:10-17:00 |

颱風黛蒂 |

| 強颱風高蓮 |

|

強烈熱帶風暴海倫 |

| 颱風泰莎 |

|

颱風黛蒂 |

| 颱風泰莎 | 颱風黛蒂 | |

葡屬澳門

[编辑]| 地球物理暨氣象台 熱帶氣旋信號 | ||

|---|---|---|

| 上一熱帶氣旋 |

|

下一熱帶氣旋 |

| 颱風艾貝 | 熱帶低氣壓28W | |

| 颱風泰莎 |

1993-09-17 13:30-16:00 |

颱風艾拉 |

| 颱風泰莎 |

|

颱風海倫 |

| 颱風愛倫 |

|

颱風肯特 |

| 颱風泰莎 | 颱風黛蒂 | |

| 颱風布倫登 |

|

颱風約克 |

參考文獻

[编辑]- ^ 香港天文台:熱帶氣旋年刊1993 (PDF). [2015-07-30]. (原始内容存档 (PDF)于2015-09-24).

- ^ 無線1993年颱風貝姫完整版. [2016-10-24]. (原始内容存档于2022-03-18).

- ^ 澳門中國旅行社股份有限公司 公司新聞 坚守四十载 潜心铸匠心——访澳巴维修技术总监郑焯生. www.cts.com.mo. [2020-06-11]. (原始内容存档于2020-06-11).

外部連結

[编辑]- (英文)https://web.archive.org/web/20090826230250/http://metocph.nmci.navy.mil/jtwc.php 聯合颱風警報中心首頁

- (繁體中文)http://www.cwb.gov.tw (页面存档备份,存于互联网档案馆) 中央氣象局首頁

- (日語)http://www.jma.go.jp/jma/index.html (页面存档备份,存于互联网档案馆) 日本氣象廳首頁

- (英文)http://www.pagasa.dost.gov.ph/ (页面存档备份,存于互联网档案馆) 菲律賓大氣地球物理和天文管理局首頁

- (繁體中文)http://www.hko.gov.hk (页面存档备份,存于互联网档案馆) 香港天文台首頁

- (繁體中文)http://www.smg.gov.mo (页面存档备份,存于互联网档案馆) 澳門地球物理暨氣象局首頁