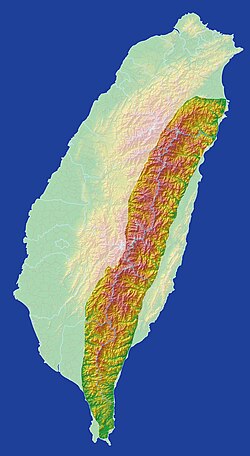

中央山脈

| 中央山脈 | |

|---|---|

| 脊梁山脈 | |

飛機上所見中央山脈 | |

| 最高点 | |

| 山峰 | 秀姑巒山 |

| 海拔 | 3,826.1米(12,553英尺)[1] |

| 坐标 | 23°29′44.49″N 121°03′29.4″E / 23.4956917°N 121.058167°E [2] |

| 规模 | |

| 长度 | 500公里(310英里) 北北東—南南西走向 |

| 宽度 | 80公里(50英里) |

| 地理 | |

| 位置 | |

| 縣市 | 宜蘭縣、台中市、花蓮縣、南投縣、高雄市、台東縣、屏東縣 |

中央山脈為臺灣五大山脈之一,縱貫整個臺灣,為臺灣最長的山脈,主脊北起宜蘭縣蘇澳鎮南方澳與東澳之間的烏岩角[3]:107[4]:8[5][6],南到臺灣南端的鵝鑾鼻,呈北北東至南南西走向,將臺灣全島分成了西大、東小不對稱的兩半,臺灣東部地勢較險峻,西部則較寬緩。中央山脈也是臺灣各大河川水系流往太平洋與臺灣海峽的東西主要分水嶺,有「臺灣屋脊」之稱。日治時代亦有將新高山(玉山)和中央山脈稱之為「臺灣阿爾卑斯」(臺灣アルプス)[7]。中央山脈又因為發揮阻擋功能而減弱甚至抵消從太平洋侵臺的颱風及熱帶氣旋的作用,使人口稠密、工商業較繁榮的臺灣西部多次幸免於難,因此又被臺灣民間及媒體稱為「護國神山」[8][9][10]。

範圍

[编辑]中央山脈北起宜蘭縣蘇澳南端南方澳與東澳之間的烏岩角,離海岸不遠即突拔高至東澳嶺(海拔821公尺)[3]:107[4]:8,另有資料為北起蘇澳附近的北方澳[11][12][13][14],經七星嶺轉西南方[15],接上從東澳嶺而來的稜脈,南抵臺灣南端的鵝鑾鼻,直線距離約320公里,西側水系的上游沿著匹亞南構造線發展,由北向南有蘭陽溪、大甲溪、北港溪、眉溪、濁水溪卓社群武界峽谷、郡大溪、荖濃溪等侵蝕切割,西側以匹亞南構造線與雪山山脈、玉山山脈為界,東側以花東縱谷內的花蓮溪、秀姑巒溪、卑南溪侵蝕切割,與菲律賓板塊海岸山脈為界,位於臺灣中央偏東,全長約500公里,東西寬約80公里,縱貫全島有「臺灣屋脊」之稱,所以又稱為「脊樑山脈」[註 1][16]。

劃分

[编辑]中央山脈在地質學可區分為「東臺片岩山地」、「中央粘板岩山地」等東西兩區。[17](pp. 3-5,189-214,425)

東臺片岩山地

[编辑]

「東臺片岩山地」位在脊梁山脈的東坡,此山地在地質上稱為「臺灣的核心部」,北起蘇澳,南到知本主山附近,呈細長的帶狀分布,南北總長約245公里,寬25公里以內,南尖端隱沒於中央粘板岩山地之內,大致以砂岩、頁岩、石灰岩及基性碎屑岩所形成的變質岩等岩脈構成,均屬於中白堊紀之前的岩層,受到白堊紀後期及之前的區域變質作用。其結晶石灰岩曾採到二疊紀的紡錘蟲與珊瑚化石,為臺灣最古老的地層。東臺片岩山地的東麓為世界有名的大斷層崖,斷層崖東側即為花東縱谷。從地形學切峰面來看,中央粘板岩山地切峰面多與臺灣主軸平行,然東臺片岩山地除了東麓大斷層崖部分的切峰面與臺灣主軸平行,其他切峰面均與臺灣主軸直交或斜交。

東臺片岩山地東麓有高達1200–1400公尺的大斷層崖,中段馬大鞍溪口與其南方20公里之間最為顯著達2000公尺高。斷層崖帶以西有多個向西呈三角形或袋形凹入,袋底除了拉庫拉庫溪較高以外,都約在1400–1800公尺等高度,自北至南有南澳溪系流域;立霧溪天祥附近的袋形凹入,下游為大理石、片麻岩等硬岩,形成太魯閣峽谷,此袋有第二層袋形凹入高約2400公尺,似高山平夷面;木瓜溪中游;恰堪溪中游;馬大鞍溪;拉庫拉庫溪袋底高約2200–2400公尺,似高山平夷面;新武呂溪等。此區河流方向與地層方向或地質構造無關,河間稜線方向甚不規則,與地層走向斜交或直交,穿入的河流將山地橫切,呈梯形山地,順向河流間分出隅向支流使本區山地地形更形複雜。

東臺片岩山地最北端烏岩角約500公尺高的海崖到大濁水南溪以北稱為南澳山地,此區分布有南澳群泰雅族人。大濁水溪以南,至立霧溪與木瓜溪為太魯閣山地,分布有太魯閣族。大濁水溪至立霧溪之間部分2200–2400公尺左右的高山平夷面最發達,有清水大山、二子山、三錐山等。立霧溪與木瓜溪之間,為東臺片岩山地高度最高的一區,即登山界著名的艱難行程奇萊東稜:立霧主山、帕托魯山、太魯閣大山等3000公尺級高山,此區大規模山崩與侵蝕作用特別劇烈,傾斜坡相當發達。能高南峰到白石山之間的平坦面、白石山的平頂山、白石山到安東軍山一帶的老年期地形面等地都是橫跨東臺片岩山地與中央粘板岩山地邊界附近的最高隆起準平原面。安東軍山到關門山之間廣大的最高隆起準平原面的南半部進入了東臺片岩山地中,主分水嶺上的圓頂峰為老年地形的一部,平頂的六順山四周均有陡崖,呈殘丘地形,七彩湖主分水嶺位置難辨,呈準平原狀地形,關門古道即越過丹大溪通過此區南側的同高山稜平頂山頂的東西分水嶺平坦老年期地形面,更南側的大石公山平頂、丹大山、及丹大山東方的南北向稜線等處均有2850–3000公尺高的最高隆起準平原面遺跡。屏東沖積平原北側的隘寮北溪上源往東切入了東臺片岩山地,在東西分水嶺呈老年期地形,成為中央山脈陷落區約2000公尺高,此緩起伏區為高山平夷面,間有大、小鬼湖。

中央粘板岩山地

[编辑]

「中央粘板岩山地」分布於臺灣中央部,為臺灣的最高山區,地質時代大致屬於古近紀,一部分似屬於上白堊紀,大致以粘板岩,一部分以粗粒長石質石英砂岩等岩層而成。由匹亞南構造線呈顯著的地溝分割為東西兩半,高峰林立於左右兩側呈高連山地,東側即為脊樑山脈,西側為雪山山脈、玉山山脈,溪流呈數百公尺以上的峽谷,造成巨大起伏的山地。匹亞南構造線亦正好將臺灣東西均分成兩半,為臺灣最重要的地質構造線之一。 中央粘板岩山地的東側脊樑山脈,以地形學切峰面來劃分,從北到南可大致區分為「三星山階段山地」、「南湖山塊」、「能高·干卓萬山塊」、「關山山塊」、「大武地壘」等五區,脊樑山脈南端恆春半島的粘板岩山地與東臺片岩山地南端東側的粘板岩山地,獨立稱為「東南山塊」、「恆春東方丘陵」等幾個地形區。

三星山階段山地

[编辑]三星山階段山地從最北端的烏岩角開始,接上南湖山塊的北緣,大致形成四個階段臺地上升,最高階已達海拔2000–2400公尺,似為高山平夷面。

南湖山塊

[编辑]由三星山階段山地南緣到能高埡口(即能高越的越嶺點)之間,長達50多公里的細長地壘,稱為南湖山塊,地壘頂端有南湖、中央尖、無明、畢祿、合歡、奇萊等高山,遺留有不少更新世冰河作用的遺跡,地壘四周有約一千公尺高的落差階崖,相接於海拔約2200公尺的緩起伏面。

能高、干卓萬山塊

[编辑]能高、干卓萬山塊北起能高埡口,南到卡社大山南鞍的卡社溪源,被萬大南溪將同屬一個平坦稜的山塊切割成兩大部分,即主脊上和緩柔媚的能安山群最顯著的最高隆起準平原面,能高南峰與白石山面積達16平方公里,以及從主脊西分河川侵蝕、崩崖橫亙的大支脈干卓萬山群。

關山山塊

[编辑]關山山塊是中央山脈最高聳的一段稜脊,最高峰秀姑巒山、第二高峰馬博拉斯山、南臺第一高峰關山都在此段,北起卡社大山南鞍,南到隘寮北溪北岸,西側以沿匹亞南構造線發展的郡大溪、荖濃溪與玉山山脈為鄰,南北長約120公里、東西寬15–30公里,主脊上有數個最高隆起準平原面,以及卑南主山以南主脊逐漸降低,經過幾段山麓階到達湖泊群主脊陷落區和主脊西側等高山平夷面,其間還有顯著的山麓階地形。

大武地壘

[编辑]隘寮北溪南岸,中央山脈又再度拔起海拔超過3000公尺成為獨立的大武地壘,呈主體長25公里寬10公里的矩形地壘狀地形,四周均為斷層崖所隔絕,崖高東側1400公尺、西側2600公尺、南側800公尺、北側1000公尺,地壘頂面高2800公尺,使大武山氣勢巍峨。西側的斷層崖切峰面高達2600公尺直降至屏東沖積平原,為高角度的逆斷層潮州斷層崖南北直線切斷,為匹亞南構造線地溝東側的露頭。

東南山塊、恆春東方丘陵

[编辑]大武地壘以南為東南山塊,高度從近2000公尺漸漸降到南迴公路附近的500公尺。

再往南,僅有里龍山(海拔1062公尺)高度超過1000公尺,山脈在溪流的切割下成為一塊一塊的丘陵。最尾端則呈現隆起珊瑚礁臺地,最後在鵝鑾鼻沒入巴士海峽。 [18]:上冊176-185,下冊100-111[19]:18-20[20]:18-20

登山界的行程劃分

[编辑]登山界將中央山脈高山段主脊以行程的規劃南北各劃分三段,並不是中央山脈的地形分段。 1971年舉辦「中央山脈南北大縱走」活動,因期間無法下山補給,故將中央山脈南北各分為三段設立補給地點,利於山下人員準備需要天數的物資,再朝向已設好的補給地點進行物資輸送。由於南北兩隊各從南北兩端進行縱走在中央會師,北段是由審馬陣山南下依序分成:北一段、北二段、北三段,南段是由卑南主山北上依序分成:南一段、南二段、南三段。南北兩隊在卡社大山南鞍七彩湖會師,為北三段、南三段交界地點。 中央山脈在卑南主山以南尚有一座3000公尺級高山北大武山,後來有登山隊縱走卑南主山以南的主脊稱為南南段。南湖北山以北的主脊則稱北北段。

北段

[编辑]中央山脈自最北端的一等三角點東澳嶺(海拔821公尺)後(或七星嶺後),大白山是第一座超過1000公尺的有名山峰(1369公尺),三星山則是第一座高度超過2000公尺的有名山峰(2352公尺),此後高度即均在2000公尺以上,南湖大山北緣的巴都諾服山首度超過3000公尺(3167公尺),此後進入高山地區。

1971年的首次中央山脈南北大縱走,原本北一段是從審馬陣山到畢祿山,北二段是合歡群峰、奇萊連峰到天池山莊,北三段是能高安東軍。後來登山界認為原本的北一段太過漫長,又必須經過極為危險的死亡稜線,故更改以死亡稜線為北一、北二的分段點。 現今自南湖群峰起至中央尖山這段稱為「北一段」,也稱「南湖中央尖」,中央尖山迄甘薯峰間之稜線,因地形破碎,更稱「死亡稜線」。從甘薯峰迄中橫間,則稱為「北二段」或稱「北一南段」(無明山、鈴鳴山、畢祿山)。從奇萊連峰起登點松雪樓開始,經奇萊主山北峰、奇萊主山、奇萊南峰、南華山、能高山、能高山南峰、光頭山、白石山、安東軍山,以迄低於3000公尺的摩即山、草山、卡社大山為止,被稱為「北三段」,但又因為此段太長,故山岳界亦有沿用舊稱將其細分為「奇萊連峰」、及原始「北三段」能高山至安東軍山的「能高安東軍」兩段。

鄰近奇萊連峰的合歡群峰,因為中橫霧社支線(臺14甲線)的開通,沿線的山峰易於攀登,因此合歡山主峰、北合歡山、西合歡山、合歡山東峰、合歡尖山、石門山等群峰在有些分段法並未列入北三段。

登山界的行程劃分北一、北二、合歡群峰、奇萊連峰是屬於地形學上的南湖山塊。北三段的能高安東軍屬於能高·干卓萬山塊。

南段

[编辑]中央山脈主脊在安東軍山以南持續陷落20多公里(直線距離約17公里),一直到六順山[註 2]、關門北山才又回升到3000公尺以上,並在秀姑巒山、馬博拉斯山區形成中央山脈最高峰彙集,與玉山山脈爭鋒的場面,從丹大林道以南,迄白洋金礦(秀姑坪西側溪谷中)間,稱為南三段,南段自「三」算起,是因為1971年的首次中央山脈南北大縱走,南隊是以從南向北進行之故。

南一、南二的分段點在南橫越嶺中央山脈主脊的關山埡口。 從白洋金礦自大水窟山以南,到南部橫貫公路之間,稱為南二段(向陽山、三叉山),自南橫以南,迄卑南主山間,則為南一段。

原本的中央山脈大縱走並無縱走卑南主山至北大武山這一段。 卑南主山至北大武山間,高度低於3000公尺,稜線寬廣、低平,淤積成許多湖沼,如萬山神池、藍湖、大鬼湖、遙拜池、紅鬼湖與小鬼湖,這段後來有登山隊也完成縱走,稱為南南段,南南段最高峰為北大武山,大武山為臺灣最南端的百岳,海拔3092公尺

登山界的行程劃分南一、南二、南三、南南段的主脊陷落區都屬地形學上的關山山塊。大武地壘獨自為地形學上的一區。

主稜線山峰列表

[编辑](山名前有「*」標記者,山頂並不在主脊上)

地形屏障

[编辑]

每逢颱風由東向西侵襲臺灣,背風面受到中央山脈屏障而風雨皆小,而且颱風環流開始接觸陸地時強度大幅減弱,故中央山脈常被說是護國神山。[8]

不過氣象學家吳德榮認為,這種說法以受到中央山脈屏障地區的本位主義看待也許是對的,但就整個臺灣來說絕對是錯的,因為颱風被中央山脈破壞結構時消耗的能量必然在迎風面轉換成狂風暴雨;如果沒有中央山脈,1996年賀伯颱風就不會在兩天內在迎風面的阿里山降雨2000公釐,2009年莫拉克颱風更不會在迎風面的臺灣南部山區降雨2600多公釐;曾有學者利用電腦模擬,若臺灣地形是平坦的,則莫拉克颱風所能帶給臺灣的降雨就差之千里,證明中央山脈絕非護國神山[23][24]。

但若沒有中央山脈的存在,每回颱風來襲所帶來的強風暴雨必會襲擊全島任何一處,同時臺灣夏季降雨量也因此大幅降低易引發旱災,因此在機會成本比較下,中央山脈為臺灣仍帶來不少幫助。[來源請求]

註釋

[编辑]參考資料

[编辑]參照

[编辑]- ^ 1/5000像片基本圖(107年) (地图). 國土測繪圖資服務雲 (國土測繪中心). 2018 [2024-02-20] (中文(臺灣)).

- ^ 秀姑巒山 (地图). 國土測繪圖資服務雲 (國土測繪中心). [2024-02-20] (中文(臺灣)).

- ^ 3.0 3.1 伊藤太右衛門. 大橋捨三郎 , 编. 台灣の五岳に就て. 雜錄. 台灣山岳. No. 創刊號 (台灣山岳會). 1927-04-23: 104–108. (原始内容存档于2022-05-05) –通过國立台灣大學圖書館 特藏台灣期刊文獻 (日语).

(大正十五年三月發行《台灣地質礦產地圖說明書》……中央山脈は烏岩角から起つて南湖大山に向……——編輯者註)

- ^ 4.0 4.1 林忠亮; 林煙庭. 台灣中央山脈大縱走:用心走過中央山脈. 國民旅遊登山叢書7 初版. 台北市: 國民旅遊. 2002-07. ISBN 957-8554-71-0.

- ^ 【烏岩角】中央山脈的起點!攀岩、滑獨木舟才能到的宜蘭秘境! 聯合報. [2021-09-15]. (原始内容存档于2022-03-10).

- ^ 沒了南方澳 可是會動搖國本! 鏡週刊. [2023-03-25]. (原始内容存档于2023-03-25).

- ^ 臺灣アルプス·中曾根武多·大正13年

- ^ 8.0 8.1 護國神山發威!中央山脈「完美切割」擋下風雨. 自由時報. 2021-09-11 [2022-04-28]. (原始内容存档于2022-04-28).

- ^ 別追捧!「護國神山」保護主要都市 山的另一側雨勢恐更大 (页面存档备份,存于互联网档案馆) - 三立新聞

- ^ 颱風來時,中央山脈真的是「護國神山」?專家:觀念絕對錯誤 (页面存档备份,存于互联网档案馆) - 風傳媒

- ^ 徐美玲。臺灣的地形,2008年一版,頁59-60。遠足文化事業股份有限公司. [2023-04-06]. (原始内容存档于2023-04-08).

- ^ 探訪中央山脈最高的美麗湖泊—七彩湖 臺灣國家公園. [2021-09-15]. (原始内容存档于2022-03-10).

- ^ 蘇澳燈塔 南方澳聚落部. [2021-09-15]. (原始内容存档于2022-01-22).

- ^ 泛太平洋環護盟【臺灣屋脊 中央山脈】臺灣網站. [2021-09-15]. (原始内容存档于2022-03-10).

- ^ 七星嶺步道 宜蘭資訊網. [2021-09-15]. (原始内容存档于2021-09-15).

- ^ 中央山脈. 中華民國交通部觀光局. [2021-07-10]. (原始内容存档于2021-07-17).

- ^ 林朝棨 (编). 臺灣省通志稿 卷一:土地志地理篇第一冊(地形). 台北市: 台灣省文獻委員會. 1957 [2022-03-05]. (原始内容存档于2022-03-10) –通过國家圖書館 台灣記憶.

- ^ 百岳2.0小組. 陳遠建 , 编. 第二世代台灣百岳全集 初版. 台北市: 戶外生活. 2007-08-31. ISBN 978-986-6994-39-5.

- ^ 連鋒宗. 台灣百岳全集:中央山脈北段 初版. 台北縣汐止: 上河文化. 2007-06. ISBN 978-986-7342-23-2.

- ^ 連鋒宗. 台灣百岳全集:中央山脈南段 初版. 台北縣汐止: 上河文化. 2007-06. ISBN 978-986-7342-24-9.

- ^ 國土測繪圖資(六順山) (地图). 國土測繪中心.

- ^ OpenStreetMap(六順山) (地图). [2022-02-28]. (原始内容存档于2022-03-07).

- ^ 吳德榮. 護國神山?搞錯了吧!. 氣象應用推廣基金會. 2016-07-09 [2016-07-10]. (原始内容存档于2021-01-24).

- ^ 楊騰凱. 護國神山?吳德榮:本位主義的誤解. TVBS新聞. 2016-07-09 [2016-07-10]. (原始内容存档于2021-01-24).