主题:药用植物/精选条目

药用植物主题的优特条目展示

精选条目

黑胡椒(学名:Piper nigrum),又名黑川,是胡椒科的一种开花藤本植物,果实在晒干后通常可作为香料和调味料使用。同样的果实还是白胡椒、红胡椒与绿胡椒的制作原料。黑胡椒原产于南印度,在当地和其他热带地区都有着广泛的种植。黑胡椒的果实在熟透时会呈现黑红色,并包含一粒种子;果实在晒干后会成为直径5毫米的胡椒子核果。

黑胡椒子在印度是草药、悉达和尤那尼医学中的一种药物。5世纪的《叙利亚医学之书》(Syriac Book of Medicines)指出胡椒(可能实际指的是荜拨)可治疗便秘、腹泻、耳痛、坏疽、心脏病、疝气、声嘶、消化不良、昆虫叮咬、失眠、关节痛、肝病、肺病、口腔脓肿、晒伤、龋齿与牙痛。在中医学中,黑胡椒可治疗寒痰、食积、脘腹冷痛、反胃、呕吐清水、泄泻、冷痢,亦可用于食物中毒解毒。[39]5世纪后的许多著作也建议用胡椒来治疗眼疾,一般是将胡椒制成的软膏直接涂敷在眼睛上。在现代医学中,没有证据可以表明以上的这些治疗方法是有效的;将胡椒直接涂在眼睛上是很不舒服的,同时还有可能对眼睛造成损伤。

由于胡椒会刺激肠道,进行了腹部手术或有腹部溃疡的病人的食谱中不能出现胡椒:一般会使用较温和的食品替代之。

黑胡椒含有少量的黄樟脑,这是一种致癌物质。

人参又称为亚洲参、红参、生晒参、山晒山参、石柱参、朝鲜参、野山参、人衔、鬼盖、土精、神草,在东北土名棒槌[1],是五加科人参属的一种,具有肉质的根,可药用,主要生长在东亚,特别是寒冷地区。 特征 多年生草本植物,分布于海拔500-1100米的地区,一般生长于昼夜温差小的山地缓坡或斜坡地的针阔混交林或杂木林中,喜阴凉、湿润的气候。由于其根部肥大,形若纺锤,常有分叉,整体形似人的头、手、足和四肢,故称其为人参。风茄外型亦类似人。古代人参的雅称为黄精、地精、神草。人参被人们称为“百草之王”,是闻名遐迩的“东北三宝”(人参、貂皮、鹿茸)之一,是驰名中外、老幼皆知的名贵药材。

人参作为中药已有几千年的历史。早在《神农本草经》中,人参就被记载为上品药材[2][3]。

当归(学名:Angelica sinensis),属伞形科的一种植物。一般作为药用。 药用 当归的根可入药。一般需培育3年才可采收。药材为干燥的根,可分为3部:根头称“归头”,主根为“归身”,支根及根梢为“归尾”。岷县当归、东当归、粉绿当归和欧当归在部分地区也作当归入药。

根部含挥发油,挥发油的主要成分有亚丁基苯酞、邻羧基苯正戊酮、二氢酞酐以及维生素B12、蔗糖、维生素A、棕榈酸、硬脂酸、肉豆蔻酸、不饱和油酸、亚油酸、β-谷甾醇等。

炮制方法当归的炮制方法是除去杂质,洗净,润透,切薄片,晒干或低温干燥。

当归酒的炮制方法是取净当归片,照酒炙法炒干。为类圆形或不规则薄片,切面有浅棕色环纹,质柔韧,深黄色,略有焦斑。味甘、微苦,香气浓厚,有酒香气。

性味归经 甘、辛,温。归肝、心、脾经。

功能与主治 补血活血,调经止痛,润肠通便。

用于血虚萎黄、眩晕心悸、月经不调、经闭痛经、虚寒腹痛、肠燥便秘、风湿痹痛、跌扑损伤、痈疽疮疡。酒当归活血通经,用于经闭痛经、风湿痹痛、跌扑损伤。

应用于方剂四物汤、补中益气汤、当归芍药散、当归苦参丸、当归补血汤、当归六黄汤等。

可作为温和的镇静剂、缓泻剂、利尿剂、抗痉挛剂和减轻疼痛、改善血液、强化生殖系统,帮助身体利用贺尔蒙。用来治疗妇女疾病,如:热潮红和其他更年期的症状、经前症候群及阴道干燥。

麝香(别名:寸香、原寸、香脐子、当门子;拉丁名:Moschus)为脊索动物门哺乳纲麝科动物,如林麝(Moschus berezovskii)、马麝(Moschus sifanicus)或原麝(Moschus moschiferus)等成熟雄体位于肚脐和生殖器之间的腺体中的干燥分泌物[4],是制造香水的原料之一,在中国也被药用。

产地 麝科动物主要分布于印度、巴基斯坦、中国、蒙古、西伯利亚等地。另外,北美洲的麝鼠、澳大利亚的麝鸭、中美洲的麝龟等等多种动物也有麝香分泌。

在中国,林麝一般分布在中国的四川、甘肃、陕西一带,海拔为3000m的针叶林区;马麝分布在青藏高原地区,而原麝则主要分布在东北大兴安岭、小兴安岭以及长白山一带地区[5]。

麝香的采制一般是人工取香,在冬春两个季节内捕猎,之后割去麝的香囊,阴干,此为“毛壳麝香”;而取出香囊中的分泌物,则成为“香囊仁”。

用途 香料 世界上很多地区在历史上都长期使用麝香制造香水。近年来随着人工合成麝香的普及,天然麝香的使用已日趋减少。

中药用途

按照中医学的说法,麝香药性辛、温。入心、脾经[6]。为中药材开窍药的一种,该药出自《神农本草经》。

- 开窍醒神:可以用来治疗闭证神昏,因麝香以辛香走窜为用,对于各种原因的所导致的闭证神昏都有效,如治疗热闭神昏的安宫牛黄丸和寒闭神昏的苏和香丸都使用了中药麝香。

- 活血止痛:可以用来治疗淤血诸痛,如血淤经闭、心腹爆痛、跌打损伤等症。治疗血瘀之证,常与中药丹参、桃仁、红花、川芎等药同用。另外因麝香有活血止痛之功效还可以用来治疗疮疡肿毒、咽喉肿痛、风湿痹症等。如治疗疮疡肿痛常与中药雄黄、乳香、没药同用如醒消丸[7]。

炮制方法为取毛壳麝香,去除囊壳后,取出其麝香仁,除去杂质,待用时研碎[4]。

麝香一般入丸剂或者散剂,每次用量为0.03-0.1g。因为是开窍药所以不宜入煎剂,以免药效成分的散失。麝香因含有浓郁气味,可能对孕妇产生不利影响,刺激子宫快速收缩,增加胎动不安或流产的几率,故中医学认为麝香有催产下胎之效,主张孕妇禁用。

枸杞(学名:Lycium chinense;一作枸檵(拼音:gǒujì),但现常称“枸杞(拼音:gǒu qǐ)”)是茄科枸杞属的一种,果实称枸杞子,嫩叶称枸杞头,其根皮称为地骨皮。与本种相似的近缘物种有宁夏枸杞(L. barbarum),两者经常用作中药及补品食用。本种的果实、叶子及根皮可入药。

果实晒干之后,其中药名为地骨子,又称作甘杞、杞子、枸忌、苦杞、血杞、天精子,为平性中药。叶子称为枸杞叶。根皮干燥之后,其中药名为地骨皮,又称作杞根、地节、红月附根、狗奶子棍、地仙,为凉性中药。

功能 滋补肝肾,益精明目。用于虚劳精亏,腰膝酸痛,眩晕耳鸣,内热消渴,血虚萎黄,目昏不明[8]。

主要作为药用与食补,两种用途。枸杞别名“向阳子”,能补肝肾之阴,色赤属火,补精壮阳。故俗谓:(丈夫)离家千里,不食枸杞。

生姜

生姜是多年生草本植物姜(Zingiber officinale)的新鲜根茎[9][10],别名有姜根、百辣云、勾装指、因地辛、炎凉小子、鲜生姜、蜜炙姜[11]。姜的根茎(干姜)、栓皮(姜皮)、叶(姜叶)均可入药。生姜在中医药学里具有发散、止呕、止咳等功效。 药用生姜的外观呈扁平不规则块状,并有枝状分枝,各柱顶端有茎痕或芽,呈黄白色或灰白色,表面有光泽,具浅棕色环节,质脆,折断后有汁液渗出,断面呈浅黄色,有明显环纹,气味芳香独特,入口辛辣,以块大丰满、质嫩者为佳[12]。

药用历史

生姜作为药用有数千年历史[13]。在《神农本草经》之前,医学家对生姜干姜混淆不清,混称为干姜。

汉朝张仲景的《伤寒杂病论》里,生姜是治疗阳虚的真武汤当中的其中一味药材,另外还有“当归生姜羊肉汤”治病的说法[14]。

李时珍曾经这样赞颂生姜的作用:“姜辛而不荤,去邪辟恶,生啖熟食,醋、酱、料、盐,蜜煎调和,无不宜之。可蔬可和,可果可药,其利博矣。凡早行山,宜含一块,不犯雾露清湿之气及山岚不正之气。”[15]

唐朝的中医学家将生姜列为“中品药”[16]。

有史籍记载,明朝万历初年明军为镇压都掌蛮而购买“生姜十万斤”作防暑药用[17]。郑和下西洋时亦曾携同生姜等药材[18]。

南北朝时已有波斯语sanka,译自汉语生姜,表明生姜至少在南北朝时已为伊朗医学界所采用[19]。

性味归经

主治功效

发散风寒: 生姜发汗之力甚强,《本草纲目》谓:“生用发散,熟用和中”[22],用于感冒风寒表实症,常配其他解表药同用,可增强发汗作用,如荆防败毒散等[23]。如患轻微感冒,可单用生姜煎汤加红糖服用,往往能得汗而解。生姜亦可用作预防感冒。

温中止呕: 《药性论》谓生姜“止呕吐不下食”[24]。生姜能温胃和中,降逆止呕,用于风寒呕吐,常与半夏同用,如小半夏汤[25]。由于生姜止呕之力较强,亦可配竹茹、黄连用于热症呕吐者,亦可单独应用。

温肺止咳: 《药品化义》称生姜“通窍利肺气,宁咳嗽”。生姜辛温入肺经,因而能温肺散寒而止咳嗽,味辣能行水汽而化痰饮,用于风寒咳嗽及肺寒痰饮咳嗽,常配半夏、陈皮、北杏仁等药,但生姜治肺寒咳嗽的功效逊于干姜[11]。

其他功效

生姜温能卫阳,与养营阴的大枣同用能调和营卫,治营卫不和、表虚自汗之症,如桂枝汤。

生姜能解鱼蟹毒,单用或配紫苏同用,煮食鱼蟹海鲜可加入生姜同煮,有散寒气和解腥味的作用。

此外,生姜又能解生半夏、生南星之毒,煎汤服用,可用于中半夏、南星毒引起的喉哑舌肿麻木等症。因此在炮制半夏、南星的时候,常用生姜同制,以减除它们的毒性,服生姜汁亦能解[26]。

姜皮利水消肿,治小便不利,水肿。

使用注意

阴虚内热及实热症忌用。《本草纲目》曰:“食姜久,积热患目。凡病痔人多食兼酒,立发甚速。痈疮人多食则生恶肉。”李时珍说长期服食生姜有损视力,并会诱发毒疮并发[27]。《本草经疏》又说:“久服损阴伤目,阴虚内热,阴虚咳嗽吐血,表虚有热汗出,自汗盗汗,脏毒下血,因热呕恶,火热腹痛,法韭忌之。”一再说明长期服用生姜对眼睛会造成损害。

另外,“内热阴虚,目赤喉患,血证疮痛,呕泻有火,暑热时症,热哮大喘,胎产痧胀及时病后、痧痘后”均不宜服用生姜[28]。

龙葵

形态 一年生草本植物,全草高30-120厘米;茎直立,多分枝;卵形或长椭圆型叶子互生,近全缘;夏季开白色小花,4-10朵成聚伞花序;球形浆果,成熟后为黑紫色。浆果和叶子均可食用,但未熟果及嫩叶子含有大量生物碱。龙葵碱经久煮仍具毒性,传统食用上必须借由多次换水减毒[29]。

药用 龙葵全草及根、种子可入药。 药理 龙葵提取物有抗炎作用。 性味

- 《唐本草》:味苦,寒,无毒。

- 《本草纲目》:苦微甘,滑,寒,无毒。

功用主治 清热解毒,活血消肿。主治疔疮、痈肿、跌打损伤等。现代有应用于癌症者。

桔梗

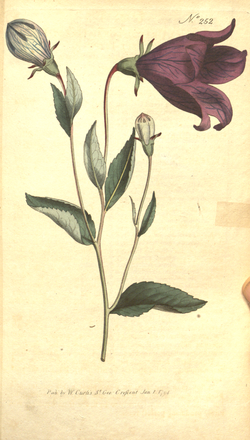

桔梗(学名:Platycodon grandiflorus),别名包袱花、铃铛花、僧帽花,道拉基 (韩语:도라지)为桔梗科桔梗属的唯一一个物种,生长在中国、朝鲜半岛、日本和西伯利亚东部。根可入药,嫩叶可腌制成咸菜,在中国东北地区称为“狗宝”咸菜。在朝鲜半岛,中国延边地区,桔梗是很有名的泡菜食材,当地民谣《桔梗谣》所描写的就是这种植物。单凭名称,有人会误以为桔梗乃桔子的梗,但实际上与桔子或柑橘属没有直接关系。

药用

中医上以根入药,性平、味苦辛,功能宣肺、祛痰、排脓,主治咳痰不爽、咽喉肿痛、肺痈等症;根含有桔梗皂苷,能增加呼吸道的分泌而发挥祛痰作用。

山药

薯蓣(学名:Dioscorea polystachya;chinese yam;cinnamon-vine)又称为“蒣”,是薯蓣科薯蓣属的一种植物[30]。 薯蓣的块茎称为山药,冬季采挖。原产地位于中国豫西北的焦作地区附近,古称怀庆府,因而也得名怀山。

药用

中医 长在地下的块茎晒干后可当中医药材,称为淮山。中医认为它具有补脾益肾、养肺、止泻、敛汗之功效。味甘而性平,入脾、肺、肾三经。李时珍的《本草纲目》一书提及山药能“益肾气、健脾胃、止泄泻、化痰涎、润皮毛”[31]。山药也是四神汤的材料之一。燥热体质及容易胀气者,建议少吃,如身体虚弱或患有急性炎症、便秘等,建议不宜食用。[31]

杏仁

杏仁(英语:apricot kernel),是杏、山杏或东北杏的种子(果仁),可以食用或入药。原产于东亚和中亚。 中药 是以其成熟种子干燥制成,又称作苦杏仁、北杏仁、光杏仁。

中医药学专著《神农本草经》列之为下品。《本草纲目》记载“甘、苦,温、冷利,有小毒”,润肺,止咳,散风,消积,通便。入手太阴肺经。

- ^ 昆明植物研究所. 人参. 《中国高等植物数据库全库》. 中国科学院微生物研究所. (原始内容存档于2011-09-08).

- ^ 《神农本草经》上经 人参,《中华中医网》

- ^ 人参《神农本草经》“上品”第一位,中医中药秘方网

- ^ 4.0 4.1 《中国药典》:麝香. [2009-02-03]. (原始内容存档于2009-01-04).

- ^ 麝的种类以及分布. [2009-02-03]. (原始内容存档于2009-02-13).

- ^ 《神农本草经》

- ^ 《外科全生集》

- ^ 刘国信. 枸杞保健功效好.:亚太中医药网, 2017-5-11

- ^ V A Parthasarathy,K Kandiannan,Dr V Srinivasan. Organic Spices. New India Publishing. 2008年: 第382页. ISBN 8189422847 (英语).

- ^ 许健鹏; 高文柱. 《中國傳統康復治療學》. 华夏出版社. 2005年: 第143页. ISBN 7508037197 (中文(简体)).

- ^ 11.0 11.1 国家中医药管理局中华本草编委会. 生薑. 《中華本草》. 上海科学技术出版社. 1999年. ISBN 7532351068 (中文(简体)).

- ^ 江苏新医学院. 生薑. 《中藥大辭典》. 上海科学技术出版社. 1977年. ISBN 7532332942 (中文(简体)).

- ^ 中国人民大学书报资料中心. 《中外經貿信息》. 中国人民大学书报资料中心. 2000年: 第28页. ISBN 7-5058-2218-7 (中文(简体)).

- ^ 林苛步. 《滿漢全席記略》. 上海交通大学出版社. 1995年: 第110页. ISBN 9787313015082 (中文(简体)).

- ^ 陈贵廷; 李时珍. 《本草綱目通釋》. 学苑出版社. 1992年: 第1338页. ISBN 7507704645 (中文(简体)).

- ^ Edward H. Schafer; 吴玉贵. 《唐代的外來文明》. 中国社会科学出版社. 1995年: 第390页. ISBN 7561332572 (中文(简体)).

- ^ 刘复生. 《僰國與瀘夷: 民族遷徙、衝突與融合》. 巴蜀书社. 2000年: 第45页. ISBN 7805239681 (中文(简体)).

- ^ 中华医学会. 《中華醫史雜誌》. 中华医学会. 1996年: 第106页 (中文(简体)).

- ^ 沈福伟; 姜义华. 《中國與西亞非洲文化交流志》. 上海人民出版社. 1998年: 第131页. ISBN 7-208-02348-4 (中文(简体)).

- ^ 陶弘景,《名医别录》

- ^ 李中梓. 《雷公炮制药性解》. 中国中医药出版社. 1998年. ISBN 7800898245 (中文(简体)).

- ^ 王振国. 《本草綱目附方現代硏究全集》. 济南出版社. 1998年: 第113页. ISBN 7806293310 (中文(简体)).

- ^ 广东中医学院. 《中醫方葯學》. 广东人民出版社. 1973年: 第108页. ISBN 9787801947567 (中文(简体)).

- ^ 王振国. 《本草綱目附方現代硏究全集》. 济南出版社. 1998年: 第298页. ISBN 7806293310 (中文(简体)).

- ^ 张瑞芳. 《青主女科》. TelliGreen. : 第247页. ISBN 9578858396 (中文(简体)).

- ^ 引用错误:没有为名为

中國藥典的参考文献提供内容 - ^ 卢光明; 马继兴; 朱文锋. 《中華醫書集成》. 中医古籍出版社. 1999年: 第1232页. ISBN 7-80013-837-2 (中文(简体)).

- ^ 王士雄; 聂伯纯等. 《隨息居飲食譜》. 人民卫生出版社. 1987年. ISBN 7530833332 (中文(简体)).

- ^ "https://en.wikipedia.org/wiki/Solanum_nigrum#Toxicity (页面存档备份,存于互联网档案馆)" -- Edmonds, J. M., Chewya, J. A., Black Nightshades, Solanum nigrum L. and related species, International Plant Genetic Resources Institute.[1]

- ^ http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=240001195

- ^ 31.0 31.1 冯霁岚; 杨志雄(摄影). 冬令養生聖品─山藥. 《阅读台北》491期. 台北市政府观光传播局. 2009-04-26 [2016-07-04]. (原始内容存档于2016-08-16).