羅傑·彭羅斯

| 羅傑·彭羅斯

Roger Penrose | |

|---|---|

彭羅斯,攝於2011年 | |

| 出生 | 1931年8月8日 |

| 居住地 | |

| 國籍 | |

| 母校 | 倫敦大學學院 劍橋大學聖約翰學院 |

| 知名於 | 扭量理論 時空幾何 宇宙審查 穆爾-彭羅斯廣義逆 彭羅斯-霍金奇點定理 彭羅斯鋪砌 潘洛斯階梯 |

| 獎項 | 沃爾夫獎(1988 年) 狄拉克獎章(1989 年) 德摩根獎章(2004年) 科普利獎章(2008 年) 諾貝爾物理學獎(2020 年) |

| 科學生涯 | |

| 研究領域 | 數學物理 數學科學 |

| 機構 | 倫敦大學貝德福德學院 劍橋大學聖約翰學院 普林斯頓大學 雪城大學 倫敦國王學院 倫敦大學柏貝克學院 牛津大學 |

| 博士導師 | 約翰·托德(John A. Todd) |

| 著名學生 | |

| 受影響自 | 丹尼斯·夏瑪(Dennis Sciama) |

| 施影響於 | 米高·阿蒂亞 |

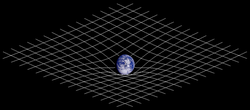

羅傑·彭羅斯爵士,功績勳章(英國),英國皇家學會(英語:Sir Roger Penrose,1931年8月8日—),英國數學家,數學物理學家,科學哲學家與諾貝爾物理學獎獲得者. 他是牛津大學的勞斯·鮑爾數學名譽教授。他在數學物理方面的研究擁有高度評價,特別是對廣義相對論與宇宙學方面的貢獻。羅傑·彭羅斯是科學家萊昂內爾·彭羅斯與瑪格麗特·利斯的兒子,為數學家奧利弗·彭羅斯與西洋棋大師喬納森·彭羅斯的兄弟。

他因證明黑洞的形成符合廣義相對論的預測[註 1]而獲得2020年諾貝爾物理學獎。[1]

早期生活和教育

[編輯]羅傑·彭羅斯生於英格蘭埃塞克斯的科爾切斯特,是瑪格麗特·利斯(Margaret Leathes)與精神病學家和遺傳學家萊昂內爾·彭羅斯(Lionel Penrose)的兒子。

彭羅斯小時候在加拿大度過了第二次世界大戰,父親在加拿大安大略省倫敦工作[2]。彭羅斯曾就讀於 University College School 和倫敦大學學院,並在那裡獲得了數學的一等學位。

研究

[編輯]

1955年,彭羅斯在他還是學生之時重新引入了廣義逆矩陣(又稱作穆爾-彭羅斯廣義逆)[3]。

1958年,彭羅斯在劍橋大學於知名代數學家與幾何學家約翰·托德(John A. Todd)指導下獲得博士學位;其博士論文題目為《代數幾何學中的張量方法》(Tensor methods in algebraic geometry)。1965 年,彭羅斯與物理學家史蒂芬·霍金在劍橋大學證明了奇點(例如黑洞)可以從毀壞中的巨星體的重力塌縮現象中形成。[4]

1967年,彭羅斯發明了扭量理論,將閔可夫斯基空間中的幾何物體映射到四維複空間,此空間度量標記為(2,2)。1969年,他推測出宇宙審查假說,這項提案指出了宇宙阻擋我們了解奇點(例如黑洞)內稟的不可預測性,以其被遮掩在我們視線之外。這個形式現在稱作弱審查假說;1979年,彭羅斯建構了更強的形式,稱作強審查假說。加上BKL猜想與非線性穩定性問題,使得審查猜想成為廣義相對論中最重要的未決問題之一。

羅傑·彭羅斯1974年發現了著名的彭羅斯鋪砌,能以兩種磚片非週期性地鋪滿整個平面。這種排列形式於1984年在准晶體中的原子排列中被發現。另一個重要的貢獻是他在1971年發明了自旋網路,爾後在迴圈量子重力理論中成為構成時空幾何的基礎。他在推廣通稱為彭羅斯圖的因果圖(causal graph)頗具影響力。

1983年,當時的教務長比爾·戈登(Bill Gordon)邀請彭羅斯在休斯敦的萊斯大學(Rice University)任教。從1983年到1987年,他在那裡工作[5]。

後來的活動

[編輯]2004年,彭羅斯發表了《接近真實:宇宙法則導引》(The Road to Reality: A Complete Guide to the Laws of the Universe),是一本1,099頁的書籍,目標在於對物理定律給予詳盡的指導。

彭羅斯是賓夕法尼亞州立大學的弗朗西斯和海倫·彭茨(Helen Pentz)傑出物理學數學客座教授[6]。

物理與意識

[編輯]

彭羅斯撰寫了探討基礎物理與人類(或者動物)意識之間聯繫的一些書籍。在《皇帝新腦》(1989)一書中,他聲稱已知的物理定律不足以解釋意識現象。彭羅斯提議新的物理學所具有的特性應該能填補經典物理學和量子力學之間的理論溝壑(他本人稱之為正確的量子引力理論)。彭羅斯使用圖靈停機問題的變體來說明一個確定性的系統並不需要一定是圖靈可計算的(從算法角度講可進行有效計算的)(比如,考慮只有 ON 和 OFF 兩個狀態的機器,當給定的圖靈機停機時,系統狀態被置為 ON;當圖靈機運行時,系統則被置為 OFF。如此,系統狀態將完全取決於圖靈機本身。但是並沒有算法上可行的方法來確定圖靈機是否停機)。

彭羅斯相信這種確定性和非算法性共存的過程可能在量子力學的波函數坍縮中起到作用,這個過程甚至可能被大腦駕馭。他認為作為一種算法確定性的系統,當前的電子計算機無法產生智能。他反對認為大腦的推理過程是完全的圖靈可計算的觀點(若此則大腦可被足夠複雜的電子計算機複製)。彭羅斯的這方面觀點與強人工智能支持者的觀點相左,後者認為思維可用算法模擬。為了駁斥後者的觀點,彭羅斯聲稱意識是超越數理邏輯的,因為諸如停機問題的不可解性質和哥德爾不完備定理導致基於算法的邏輯系統不能產生具有人類智能特性的智能(比如,對數學的洞見)。這些說法最早得到了牛津大學莫頓學院的哲學家約翰·盧卡斯(John Lucas)的支持。

彭羅斯和盧卡斯關於哥德爾不完備定理在人類智能的計算理論方面所具有的含義的觀點受到了來自數學家,計算機科學家和哲學家的批評。上述領域的專家們一致認為彭羅斯/盧卡斯的觀點是不成立的, 但不同領域的專家會從不同的方面進行批評[7]。來自馬文·閔斯基(人工智能的主要支持者)的批評尤其激烈:彭羅斯「一章接一章的試圖說明人類意識不能基於任何已知的科學原理。」閔斯基的立場與此完全相反——他相信本質上來說人類就是機器:雖然這種機器的功能很複雜,但使用現有的物理學是完全可解釋的。閔斯基如此評價彭羅斯:「僅靠尋找新的基本原理而不攻關真實的細節可能會把科學的探索帶得太超前。但在我看來,這就是彭羅斯的探索。」[8]

作為對《皇帝新腦》所受到的負面評價的回應,彭羅斯隨後出版了《意識的陰影》(Shadows of the Mind, 1994)和《龐大,渺小,及人類意識》(The Large, the Small and the Human Mind, 1997)。在這些書中,他還引用了來自麻醉專家史都華·哈默洛夫的觀察。

彭羅斯和史都華·哈默洛夫認為意識是微管中量子引力效應的結果。該過程被他們稱為 協調客觀還原(orchestrated objective reduction)。此後,在《物理評論E》上,馬克斯·泰格馬克發文指出,微管中神經元激發和興奮的時間尺度以最少 10,000,000,000 倍的因子慢於量子退相干時間。[9]這個支持泰格馬克的申明總結了這篇文章的接受程度:「沒有捲入這場爭論的物理學家們,比如 IBM 的 Jone A. Smolin 認為文中的計算確認了長久以來的懷疑。『我們擁有的並不是一顆接近絕對零度的大腦。人類大腦合理地不大可能以量子方式進化』」。[10]泰格馬克的論文被彭羅斯-哈默洛夫的批評者們廣泛引用。

物理學家 Scott Hagan、Jack Tuszynski 和史都華·哈默洛夫也在《物理評論E》上發文回應馬克斯·泰格馬克[11],聲稱馬克斯·泰格馬克檢驗的並不是 協調客觀還原 模型,而是他自己構造的模型:馬克斯·泰格馬克的計算中涉及的量子疊加態(the superpositions of quanta)以24納米分隔,而非協調客觀還原所要求的小的多的分隔。按照協調客觀還原規定的量子疊加態進行運算之後,史都華·哈默洛夫的團隊宣布新的量子退相干所需的時間尺度要比馬克斯·泰格馬克的結果大7個級數。但這個結果依然比所需的時間少了25毫秒——如果想要使量子過程如同協調客觀還原所描述的那樣,能夠和40赫茲的伽瑪同步產生關聯的話。為了彌補這一環節,史都華·哈默洛夫等人做了一系列假設和提議。首先他們假設微管內部可以在液態和凝膠態之間互相轉換。在凝膠狀態下,他們進一步假設水的電偶極子會沿着微管外圍的微管蛋白同向排列。史都華·哈默洛夫認為這種有序排列的水將會屏蔽微管蛋白中任何量子退相干過程。每個微管蛋白還會從微管中延伸出一條帶負電荷的「尾巴」,從而可以吸引帶正電荷的離子。這可以進一步屏蔽量子退相干的過程。除此之外,還有推測認為微管可在生物能的驅使下進入相干態。

最終,有建議認為微管的構造或許適用於量子糾錯(quantum error correction),一種可將量子相干性和環境交互能力結合起來的手段。在最近的十年裡,一些同情彭羅斯的研究者提出了若干適用於微管量子過程的替代方案。這些方案認為微管蛋白的「尾巴」可以和微管相關的蛋白質(motor proteins和presynaptic scaffold proteins)發生作用。這些提議的優勢在於可在馬克斯·泰格馬克的量子退相干時間尺度內發生。

史都華·哈默洛夫在 Google Tech 關於量子生物學的系列講座中給出了該領域近期研究的總結,結果再次招致對協調客觀還原模型的批評。[12]除此之外,彭羅斯和史都華·哈默洛夫在一篇發表於2011年的論文中,參考之前所受到的批評,給出了協調客觀還原理論的修改模型;該論文還探討了意識在宇宙中占有的地位。[13]

儘管作為彭羅斯觀點的支持者,Phillip Tetlow 承認彭羅斯關於人類意識過程的看法現在在科學界屬於「少數派觀點」,引用了閔斯基的批評且摘引了科學專欄記者查爾斯·塞費(Charles Seife)的將彭羅斯作為「少數相信意識的本質意味着量子過程的科學家之一」的描述[10]。

2014年1月,史都華·哈默洛夫和彭羅斯試探地提出,日本物質材料研究中心的博士 Anirban Bandyopadhyay 所發現的微管中的量子振盪證實了協調客觀還原假說。[14][15]這個理論的修訂更正版伴隨著批評和辯論發表在《Physics of Life Reviews》。[16]

宗教信仰

[編輯]彭羅斯是一個無神論者。[17][18]在紀錄片時間簡史(A Brief History of Time)中,彭羅斯說道:

「我認為宇宙是有目的的,它的出現不可能是機緣巧合……有些人認為宇宙就是會存在,而且就是會運轉——有點類似某種計算過程,然後我們不知道怎麼的,就意外出現在宇宙中。但是我認為在看待宇宙的問題上,這些看法並不具有建設意義,我認為關於宇宙一定有什麼更深刻的東西。」[19]

彭羅斯還是英國人道協會(Humanists UK)的傑出支持者。

獲獎

[編輯]

羅傑·彭羅斯因對科學的貢獻獲頒多個獎項。

- 1971年,丹尼·海涅曼數學物理獎

- 1972年,皇家學會會員;

- 1975年,愛丁頓獎章(他與史蒂芬·霍金共同獲獎)

- 1985年,皇家獎章

- 1988年,沃爾夫物理學獎(他與史蒂芬·霍金共同獲獎)

- 1988年,狄拉克獎

- 2000年,功績勳章 (英國)

- 2004年,德摩根獎章

- 2005年,波蘭華沙大學與比利時荷語天主教魯汶大學兩所大學的榮譽博士學位(Honoris Causa)。

- 2006年,狄拉克獎(來自新南威爾士大學)

- 2008年,科普利獎章、科睿唯安引文桂冠獎

- 2020年,獲得諾貝爾物理學獎並得到一半的獎金,授與原因為他發現黑洞的形成是廣義相對論的有力預測。[1]

著作

[編輯]- Penrose. Techniques of Differential Topology in Relativity. Society for Industrial & Applied Mathematics. 1972. ISBN 978-0-89871-005-2. (rare)

- Penrose, Roger; Rindler, Wolfgang. Spinors and Space-Time: Volume 1, Two-Spinor Calculus and Relativistic Fields. Cambridge University Press. 1987 (reprint). ISBN 978-0-521-33707-6. (paperback)

- Penrose, Roger; Rindler, Wolfgang. Spinors and Space-Time: Volume 2, Spinor and Twistor Methods in Space-Time Geometry. Cambridge University Press. 1988 (reprint). ISBN 978-0-521-34786-0. (paperback)

- Penrose. The Emperor's New Mind: Concerning Computers, Minds, and The Laws of Physics. Oxford University Press. 1989. ISBN 978-0-14-014534-2. (paperback)

- Penrose. Shadows of the Mind: A Search for the Missing Science of Consciousness. Oxford University Press. 1994. ISBN 978-0-19-853978-0. (hardback)

- Hawking, Stehpen; Penrose, Roger. The Nature of Space and Time. Princeton University Press. 1996. ISBN 978-0-691-03791-2. (hardback) ISBN 978-0-691-05084-3 (paperback).

- Penrose, Roger; Shimony, Abner; Cartwright, Nancy; Hawking, Stephen. The Large, the Small, and the Human Mind. Cambridge University Press. 1997. ISBN 978-0-521-56330-7. (hardback), ISBN 978-0-521-65538-5 (paperback), Canto edition: ISBN 978-0-521-78572-3.

- Penrose. The Road to Reality: A Complete Guide to the Laws of the Universe. London: Jonathan Cape. 2004. ISBN 978-0-224-04447-9. (hardcover), ISBN 978-0-09-944068-0 (paperback).

相關條目

[編輯]注釋

[編輯]- ^ 原文是「for the discovery that black hole formation is a robust prediction of the general theory of relativity」。

參考文獻

[編輯]- ^ 1.0 1.1 NobelPrize.org. The Nobel Prize in Physics 2020. THE NOBEL PRIZE. Nobel Media AB 2020. 2020-10-06 [2020-10-06]. (原始內容存檔於2021-04-24) (英語).

one half awarded to Roger Penrose "for the discovery that black hole formation is a robust prediction of the general theory of relativity"

- ^ Ogilvie, Megan. Just Visiting: Sir Roger Penrose. Toronto Star. 2009-03-23 [2020-10-09]. (原始內容存檔於2021-01-07).

- ^ Penrose, Roger. A Generalized Inverse for Matrices. Proc. Cambridge Phil. Soc. 1955, 51 (3): 406–413.

- ^ Ferguson, Kitty. Stephen Hawking: Quest For A Theory of Everything. Franklin Watts. 1991: 66. ISBN 978-0-553-29895-6.

- ^ Roger Penrose at Rice, 1983–87. Rice History Corner. 2013-05-22 [2020-10-12]. (原始內容存檔於2016-06-17).

- ^ Dr. Roger Penrose at Penn State University. [2007-07-09]. (原始內容存檔於2008-04-16).

- ^ Criticism of the Lucas/Penrose argument that intelligence can not be entirely algorithmic:

- MindPapers: 6.1b. Godelian arguments (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)

- References for Criticisms of the Gödelian Argument (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)*

- Boolos, George, et al. 1990. An Open Peer Commentary on The Emperor's New Mind. Behavioral and Brain Sciences 13 (4) 655.

- Davis, Martin 1993. How subtle is Gödel's theorem? More on Roger Penrose. Behavioral and Brain Sciences, 16, 611-612. Online version at Davis' faculty page at http://cs.nyu.edu/cs/faculty/davism/ (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)

- Feferman, Solomon 1996. Penrose's Gödelian argument (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). PSYCHE 2, 21–32.

- Krajewski, Stanislaw 2007. On Gödel's Theorem and Mechanism: Inconsistency or Unsoundness is Unavoidable in any Attempt to 'Out-Gödel' the Mechanist. Fundamenta Informaticae 81, 173–181. Reprinted in Topics in Logic, Philosophy and Foundations of Mathematics and Computer Science:In Recognition of Professor Andrzej Grzegorczyk (2008), p. 173 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)

- LaForte, Geoffrey, Patrick J. Hayes, and Kenneth M. Ford 1998. Why Gödel's Theorem Cannot Refute Computationalism (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). Artificial Intelligence, 104:265–286.

- Lewis, David K. 1969. Lucas against mechanism (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). Philosophy 44 231–233.

- Putnam, Hilary 1995. Review of Shadows of the Mind. In Bulletin of the American Mathematical Society 32, 370–373(also see Putnam's less technical criticisms in his New York Times review (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館))

- Bringsford, S. and Xiao, H. 2000. A Refutation of Penrose's Gödelian Case Against Artificial Intelligence (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence 12: 307–329. The authors write that it is "generally agreed" that Penrose "failed to destroy the computational conception of mind."

- In an article at 存档副本. [2010-10-22]. (原始內容存檔於2001-01-25). L.J. Landau at the Mathematics Department of King's College London writes that "Penrose's argument, its basis and implications, is rejected by experts in the fields which it touches."

- Princeton Philosophy professor John Burgess writes in On the Outside Looking In: A Caution about Conservativeness (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (published in Kurt Gödel: Essays for his Centennial, with the following comments found on pp. 131–132 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)) that "the consensus view of logicians today seems to be that the Lucas–Penrose argument is fallacious, though as I have said elsewhere, there is at least this much to be said for Lucas and Penrose, that logicians are not unanimously agreed as to where precisely the fallacy in their argument lies. There are at least three points at which the argument may be attacked."

- Dershowitz, Nachum 2005. The Four Sons of Penrose (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), in Proceedings of the Eleventh Conference on Logic Programming for Artificial Intelligence and Reasoning(LPAR; Jamaica), G. Sutcliffe and A. Voronkov, eds., Lecture Notes in Computer Science, vol. 3835, Springer-Verlag, Berlin, pp. 125–138.

- ^ Marvin Minsky. "Conscious Machines." Machinery of Consciousness, Proceedings, National Research Council of Canada, 75th Anniversary Symposium on Science in Society, June 1991.

- ^ Tegmark, Max. 2000. "The importance of quantum decoherence in brain processes". Physical Review E. vol 61. pp. 4194–4206.

- ^ 10.0 10.1 Tetlow, Philip. The Web's Awake: An Introduction to the Field of Web Science and the Concept of Web Life. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 2007: 166. ISBN 978-0-470-13794-9.

- ^ Hagan, S., Hameroff, S., and Tuszyński, J. Quantum Computation in Brain Microtubules? Decoherence and Biological Feasibility. Physical Review E. 2002, 65: 061901. Bibcode:2002PhRvE..65f1901H. arXiv:quant-ph/0005025

. doi:10.1103/PhysRevE.65.061901.

. doi:10.1103/PhysRevE.65.061901.

- ^ 存档副本. [2012-07-07]. (原始內容存檔於2020-12-28).

- ^ 存档副本. [2012-08-13]. (原始內容存檔於2012-06-16).

- ^ Anirban Bandyopadhyay. ResearchGate. [2014-02-22]. (原始內容存檔於2015-02-20).

- ^ Discovery of quantum vibrations in 'microtubules' inside brain neurons supports controversial theory of consciousness. ScienceDaily. [2014-02-22]. (原始內容存檔於2015-12-17).

- ^ S. Hameroff; R. Penrose. Consciousness in the universe: A review of the 'Orch OR' theory. Physics of Life Reviews. 2014, 11 (1): 39–78 [2014-03-29]. Bibcode:2014PhLRv..11...39H. PMID 24070914. doi:10.1016/j.plrev.2013.08.002. (原始內容存檔於2014-07-29).

- ^ Harris, Sam. Letter to A Christian Nation. SamHarrisOrg. [2020-06-05]. (原始內容存檔於2010-12-29). Quoting Penrose's blurb for Harris's book Letter to a Christian Nation.

- ^ Big Bang follows Big Bang follows Big Bang. BBC News. 2010-09-25 [2010-12-01]. (原始內容存檔於2010-11-30)..

- ^ See A Brief History of Time 網際網路檔案館的存檔,存檔日期2012-02-25., quote starts at about 1:12:43 in the video.

延伸閱讀

[編輯]- Ferguson, Kitty. Stephen Hawking: Quest For A Theory of Everything. Franklin Watts. 1991. ISBN 978-0-553-29895-6.

- Misner, Charles; Thorne, Kip S. & Wheeler, John Archibald. Gravitation. San Francisco: W. H. Freeman. 1973. ISBN 978-0-7167-0344-0.; see Box 34.2.

外部連結

[編輯]- Two theories for the formation of quasicrystals resembling彭羅斯鋪磚法

- Tegmark, Max. 2000. "腦部程序中量子脫散的重要性 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)". Physical Review E. vol 61. pp. 4194–4206.

- Hagan, Hameroff, Tuszynski:量子脫散的爭論 - "Biological feasibility of quantum states in the brain"

- Tegmarks's rejoinder to Hagan et al (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)

- Toilet Paper Plagiarism (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)