玛丽·安托瓦内特

| 瑪麗·安東妮 Marie-Antoinette | |||||

|---|---|---|---|---|---|

绘于1775年 | |||||

| 統治 | 1774年5月10日-1792年9月21日(18年134天) | ||||

| 出生 | 1755年11月2日 | ||||

| 逝世 | 1793年10月16日(37歲) | ||||

| 安葬 | 1815年1月21日 | ||||

| 配偶 | 路易十六 (1770年结婚—1793年丧偶) | ||||

| 子嗣 | |||||

| |||||

| 王朝 | 哈布斯堡-洛林王朝 | ||||

| 父親 | 法蘭茲一世 | ||||

| 母親 | 瑪麗亞·特蕾莎 | ||||

| 宗教信仰 | 羅馬天主教 | ||||

| 簽名 | |||||

瑪麗-安東妮‧約瑟芬‧珍妮‧德‧哈布斯堡-洛林(法語:Marie-Antoinette Josèphe Jeanne de Habsbourg-Lorraine[2],德語:Maria Antonia Josefa Johanna von Habsburg-Lothringen,1755年11月2日—1793年10月16日),簡稱瑪麗-安東妮(法語:Marie-Antoinette),於1755年11月2日出生於奧地利維也納,於1793年10月16日被送上斷頭台,在巴黎的革命廣場被處決。她自1774年至1791年間為法國和納瓦拉的王后,1791年至1792年間則為「法國人之王后」。她是舊制度下的最後一位王后。

她是奧地利的大公、神聖羅馬帝國的皇室公主、匈牙利與波希米亞的王室公主,也是奧地利女皇瑪麗亞·特蕾莎與神聖羅馬帝國皇帝神聖羅馬皇帝法蘭茲一世的倒數第二個孩子,也是最小的女兒。

她於1770年與法國王太子路易-奧古斯特結婚,當時年僅十四歲,因此成為法國的王太子妃。她的丈夫後來成為法國國王路易十六,於1774年登基,而她也隨之成為法國王后。婚後八年,她誕下長女瑪麗-泰蕾茲,是四個孩子中的第一個。她後來因被指與法國敵國(特別是她的故國奧地利)關係密切而失去民心,再加上「項鍊事件」──雖然她並未涉案,實為宮廷中人受騙的一場離奇詐騙事件──更加重了她的惡名[3][4]。她被冠上如「奧地利女人」(l'Autrichienne)、「赤字夫人」(Madame Déficit)等貶義稱號。與她的丈夫一樣,她不喜歡宮廷生活的束縛,偏愛獨處時光,特別是在凡爾賽宮的王后村莊(hameau de la Reine)。

法國大革命初期,她與王室成員一同被安置在杜樂麗宮內接受軟禁。1791年一家人企圖逃往瓦雷訥失敗,連帶她在第一反法同盟戰爭中的角色,也使她的聲望更加惡化。1792年,王室被囚禁於巴黎聖殿監獄,法國君主制度也被廢除。隨著路易十六於1793年1月21日被處決,王后也於同年10月14日被送上革命法庭受審。兩天後,她因「叛國罪」被判處死刑,年僅37歲。後世將她視為一位兼具魅力與悲劇色彩的全球性歷史偶像。

早年 (1755–1770)

[编辑]

這位名為瑪麗-安東妮-約瑟芬-珍妮的奧地利大公於1755年11月2日出生於維也納的霍夫堡皇宮[5]。由奧地利大公約瑟夫與瑪麗亞安娜大公主作為他們新生妹妹的代理人[6][7]。瑪麗亞·特蕾莎過去生產其他孩子時從未遇到問題,但在生下這位最小的女兒時卻出現嚴重併發症,醫生一度擔心母親的性命無法保住。她的教父與教母是葡萄牙國王若瑟一世與其妻、西班牙的[[瑪麗-安娜-維多利亞王后。幾天後人們得知在大公主誕生前一天,里斯本發生了一場毀滅性的地震,因此有人視此為不祥之兆,尤其是在1793年之後。

出生翌日,安東妮接受洗禮,正式取名為「瑪麗亞·安東妮·約瑟芬·約翰娜」(Maria Antonia Josepha Johanna)。名字中的「瑪麗亞」是為紀念聖母瑪利亞,「安東妮」源自里斯本的聖安東尼,「約瑟芬」是向她的長兄約瑟夫大公(即後來的約瑟夫二世)致敬,「約翰娜」則為紀念使徒聖約翰。一位朝臣曾如此描述這位新生的大公主:「嬌小,但完全健康。」[8]。在家中與宮廷中,她大多被簡單地稱為「安東妮」,而在宮廷場合中,由於通行法語,她通常被尊稱為「安東妮特女士」(Madame Antoinette)

瑪麗亞·安東尼出生於天主教的追思亡者節,這是一個哀悼日,因此她的生日在童年時改為在前一天的諸聖節慶祝,以避開這天所帶來的負面聯想。她出生不久後,就由皇室子女的女家庭教師布蘭德斯伯爵夫人(Countess von Brandeis)照料[9]。瑪麗亞·安東尼與比她大三歲的姊姊瑪麗亞·卡羅琳娜一起成長,兩人一生都維持親密的姊妹情誼。她與母親之間的關係雖然有時困難,但最終仍是充滿愛的[10];母親稱她為「小安東內夫人」(the little Madame Antoine)。

瑪麗亞·安東尼在霍夫堡皇宮與維也納的皇室夏宮——美泉宮度過了她的成長歲月,在比她年長三歲的姐姐瑪麗亞·卡洛琳娜以及年幼一歲的弟弟馬克西米利安的陪伴下長大[11]。其他的兄長,如日後成為神聖羅馬皇帝的約瑟夫二世、利奧波德二世,以及斐迪南公爵,早已在龐大的哈布斯堡王朝中各司其職,扮演重要角色。

與一般出於政治聯姻的皇室家庭不同,安東妮的父母之間有著深厚感情,且十分享受家庭生活。雖然在正式場合必須恪守禮儀,但在私下裡,他們一家人的氛圍相當輕鬆。父親慈愛、母親嚴厲,兩者在安東妮心中皆佔有重要地位。

瑪麗的母親瑪麗亞·特蕾莎是一位備受愛戴、且極具威望的女皇。儘管她試圖抽出時間親自督導子女的教育,繁重的國政仍使她不得不將教養工作多半交給家庭教師。瑪麗-安東妮所受的教育以儀態、舞蹈、音樂與外表為主,幾乎沒有政治上的培養。天性活潑可愛的安東妮自幼受到教師的溺愛,將大部分時間花在玩耍上,甚至把所有的聰明才智用來逃避功課,這也導致她在語言學習上進展緩慢。儘管她接受了私人教育,學業成果卻並不理想[12]。她在十歲時仍無法流利閱讀與書寫德語,法語講得少且不流利,義大利語更是所知甚少——而這三種語言當時在帝國家庭中皆為日常語言,此外她也只是略懂拉丁文[13]。儘管如此,她仍具備寫作能力與基本的歷史常識,並對音樂課尤其感興趣。在克里斯托夫·維利巴爾德·格魯克的教導下,瑪麗亞·安東尼成為一位優秀的音樂家。她學會了彈奏豎琴[12]、大鍵琴與長笛。她在家族的晚間聚會中歌唱,據說她的嗓音非常優美[14]。她也擅長跳舞,儀態高雅,並喜愛洋娃娃[15]。1762年10月13日,當瑪麗亞·安東尼七歲時,在美泉宮遇見了比她小兩個月的音樂神童沃夫岡·阿瑪迪斯·莫札特。據傳當時莫札特還天真地向她求婚。[16]。

1767年10月,維也納爆發天花疫情,年長的姊姊瑪麗亞·約瑟法不幸染病去世,這對年幼的瑪麗亞·安東尼留下了永遠的印記。[17]她在日後曾回憶當時垂死的瑪麗亞·約瑟法抱著她,並告訴她自己將不會前往那不勒斯嫁給那不勒斯國王費迪南四世,而是前往家族的陵墓[17]。

1768年,路易十五派遣馬修·雅克·德·維蒙(Mathieu-Jacques de Vermond)前來教授瑪麗亞·安東尼。維蒙認為她的教育不足,缺乏必要的寫作能力。她的法語說得並不好,也不太願意學習,始終偏好使用德語交流。不過他也讚美她說:「她的性格與內心都非常優良。」他認為她「比一般人所想的更為聰明」,但因為「她有點懶惰,極度輕浮,因此難以教導」[18]。

在積極支持她未來婚事的舒瓦瑟爾公爵的建議下,她進行了一番改造,以更符合法國皇室的時尚風格。這包括由一位法國牙醫為她矯正牙齒、豐富她的衣櫥,以及打造出類似蓬帕杜夫人風格的髮型[19]。她也在尚-喬治・諾韋爾(Jean-Georges Noverre)的指導下學習,他教她以凡爾賽宮廷特有的滑步方式行走[20]。

太子妃時期 (1770–1774)

[编辑]

瑪麗亞·安東尼的姐姐們很快與歐洲各國王族聯姻。四姐瑪麗亞·克莉絲汀嫁給了未來的奧屬尼德蘭總督泰申公爵,六姐瑪麗亞·阿瑪麗亞成為帕爾馬公爵夫人,而與瑪麗亞·安東尼關係最親密的十姐瑪麗亞·卡洛琳娜則嫁給了那不勒斯國王費迪南。

七年戰爭與1756年的外交革命之後,瑪麗亞·特蕾莎決定與長期敵人──法王路易十五──結束敵對關係。雙方都有一個共同目標:打擊普魯士與大不列顛王國的野心,並為兩國建立長久的和平。為了鞏固這個同盟,他們決定以聯姻作為保障.女王原打算讓八女瑪麗亞·約翰娜成為法國王儲的妻子,但約翰娜在1762年因天花去世。這使得年幼的瑪麗亞成為備選人選。1770年2月7日,路易十五正式提出請求,希望迎娶瑪麗亞・安東尼,作為他尚存的長孫與繼承人──貝里公爵暨法國太子路易・奧古斯特(即後來的路易十六)──的妻子。

1770年4月,十四歲的瑪麗·安東妮離開維也納前往法國。臨行前,女王向女兒哽咽告別,說:「別了,我最親愛的孩子。妳要對法國人民非常好,讓他們能說我為他們送來了一位天使。」然而據傳,女王真正想說的是:「別了,我最親愛的孩子。要對法國王子非常好,讓他們能說我為他們送來了一位天使。」

瑪麗亞・安東尼正式放棄她對哈布斯堡領地的繼承權,並於1770年4月19日,在維也納的奧古斯丁教堂與路易十六|路易・奧古斯特]]舉行了代理婚禮,由她的兄長費迪南大公代替法國太子完成儀式[22][23]。1770年5月,瑪麗抵達奧法交界之地,準備正式與法國王儲成婚。她在此面臨重大的身分轉變:寵物與原隨從無法陪同,原有的奧地利服裝也需全部更換為法式服飾。這些文化與情感上的斷裂,或許是她日後揮霍奢華、與法國人民產生距離感的根源之一[24]。1770年5月14日,她在貢比涅森林邊緣首次與丈夫見面。抵達法國後,她改用名字的法文版本──瑪麗·安東妮(Marie Antoinette)。隆重的正式婚禮於1770年5月16日在凡爾賽宮舉行,婚禮結束後依照傳統進行了「婚床儀式」[25][26]。但這對皇室夫婦長期未能圓房的情況,接下來七年始終困擾著他們的聲譽[27]。

外界對這樁婚姻的最初反應褒貶不一。一方面,太子妃容貌出眾、個性親切,深受平民百姓喜愛。她在1773年6月8日首次於巴黎公開亮相時,獲得熱烈歡迎,堪稱一大成功。另一方面,反對與奧地利結盟的人與瑪麗・安東妮關係緊張;此外,也有人出於個人偏見或雞毛蒜皮的理由對她存有不滿[28]。

瑪麗·安東妮進入凡爾賽宮後,婚姻並不幸福。路易十六沉迷於製鎖與打獵,對妻子關心不足。當母親瑪麗亞·特蕾莎寫信問她為何遲遲未懷孕時,瑪麗感到極大壓力。她開始熱衷參與社交活動、打扮自己,以逃避現實。由於瑪麗性格直率,對不喜歡的人從不掩飾,也因此得罪不少人,尤其是時任國王路易十五的情婦杜巴利夫人。杜巴利夫人不是個省油的燈,對國王擁有不小的政治影響力。早在1770年,她便在罷黜舒瓦瑟爾公爵的事件中扮演了關鍵角色──這位公爵正是促成法奧同盟與瑪麗・安東妮特婚事的核心人物之一[29]。她也促使公爵的妹妹、太子妃的女官之一格拉蒙公爵夫人被流放。

在丈夫的姑母們勸說之下,瑪麗・安東妮選擇拒絕與杜巴利夫人來往,此舉被部分人視為政治失策,可能會危害奧地利在法國宮廷中的利益。奧地利女皇瑪麗亞・特蕾莎與駐法大使梅爾西-阿讓多伯爵(他會密報女皇瑪麗・安東妮的行為舉止)對她施加壓力,要求她與杜巴利夫人說話。瑪麗・安東妮最終勉強同意,在1772年元旦[30]對杜巴利夫人簡單說了一句:「今天凡爾賽宮裡人真多啊。」這短短的一句話對杜巴利夫人而言已足夠,這場危機也就此化解[31]。

路易十五於1774年去世兩天後,路易十六將杜巴利流放到莫城的龐多姆修道院(Abbaye du Pont-aux-Dames),此舉讓瑪麗·安東妮皇后及他的幾位姑母感到滿意[32][33][34][35][36]。兩年半後,在1776年10月底,杜巴利的流放結束,她被允許返回她心愛的盧維西安城堡(château at Louveciennes),但她再也無法返回凡爾賽宮[37]。

王后早期(1774~1778)

[编辑]

1774年5月10日,路易十五去世後,路易十六繼位為法國與納瓦拉的國王,瑪麗·安東妮成為王后。一開始,來自哈布斯堡王朝的新王后對丈夫的政治影響力有限,這主要是因為路易十六自幼耳濡目染反奧情緒,身邊的重臣如數皆為反對奧地利派系的重要人物。在首席大臣莫爾帕與外交大臣夏爾·格拉維耶兩位重要大臣的支持下,國王阻止了她提拔數位人選擔任要職,其中包括舒瓦瑟爾公爵[38]。然而,王后在讓路易十五最具權勢的大臣艾格儒公爵失勢並被流放一事上,發揮了決定性的作用[39]。

1774年5月24日,在路易十五去世兩週後,國王將位於凡爾賽宮園區內的小特里亞農宮送給了他的妻子。這座小型宮殿原是路易十五為其情婦龐巴度夫人所建。路易十六允許瑪麗·安東妮依照自己的喜好重新裝修它;然而,整修期間便有謠言流傳說她在牆上鑲滿了黃金與鑽石,奢華至極。自此,她逐漸被外界冠上「奢侈王后」的惡名[40]。

儘管國家正面臨嚴重的財政危機、百姓生活困苦,王后卻在時尚、奢侈品與賭博上大肆揮霍。時尚設計師羅絲·貝爾坦(Rose Bertin)為她設計服裝,以及如「髮塔」(poufs)般高達三英尺(約90公分)的髮型和羽飾冠(panache)等造型。她與宮廷中的女士們也採納了英國流行的穿著風格,例如使用印花棉布(indienne)、細布(percale)與薄紗(muslin)製成的洋裝[41][42]──其中 indienne 為保護法國本地羊毛與絲織產業,曾於1686年至1759年間在法國被禁止使用。

由於她對時尚的熱衷與引領,瑪麗·安東妮主導了歷史上最重要、最時尚的宮廷之一,並在宮中女子之間居於領導地位。儘管多年來因多次懷孕而體重增加,她的儀態與外貌仍展現出一種威嚴與魅力。

1775年的「麵粉戰爭」是一連串因麵粉與麵包價格高漲而引發的騷亂,這場動盪進一步損害了瑪麗·安東妮在民眾心中的形象。最終,她的名聲並不比歷代國王好到哪裡去。越來越多法國民眾開始將經濟惡化的責任歸咎於她,認為國家無法償還債務,是因為她揮霍王室財產所致[43]。她的母親瑪麗亞·特蕾莎在書信中表達了對女兒花費習慣的憂慮,並指出這樣的舉動已開始引發民間的不安與動盪[44]。

早在1774年,瑪麗·安東妮便開始與一些男性仰慕者交好,例如貝桑瓦爾男爵(Baron de Besenval)、科伊尼公爵(Duc de Coigny)以及瓦倫丁·艾斯特哈齊伯爵(Count Valentin Esterházy)[45][46],同時她也與宮廷中的多位女士建立了深厚的友誼。其中最著名的是瑪麗-路易絲·蘭巴爾公主,她因嫁入龐蒂耶夫家族而與王室有親戚關係。1774年9月19日,瑪麗·安東妮任命蘭巴爾公主為其宮廷總管[47][48],但不久後便將此職位轉交給她的新寵──勃利夫人。同年,她也成為前音樂老師——德國歌劇作曲家克里斯托夫·維利巴爾德·格魯克的贊助人。格魯克一直留在法國至1779年[49][50]。

1775年8月6日,她的弟媳——薩伏依的瑪麗亞·特麗莎公主——誕下一子,並在七年後成為法國王位的法定繼承人。這對尚未懷孕的安東妮來說無疑構成威脅,使她的王后地位岌岌可危。

為人母、宮廷變化與政治介入(1778–1781)

[编辑]在大量誹謗小冊子(libelles)流傳的氛圍中,神聖羅馬皇帝約瑟夫二世以「法肯斯坦伯爵」(Comte de Falkenstein)的化名秘密來到法國,展開為期六週的訪問,期間他深入遊覽巴黎,也曾到凡爾賽宮作客。1777年4月18日,他在米埃特堡拜訪了國王與王后(即他的妹妹),並與路易十六坦率地交談,想了解為何王室婚姻遲遲未完成圓房。最終,他得出結論:這對夫妻之間並沒有實質上的障礙,唯一的問題在於王后缺乏興趣,而國王也不願在此事上多費力氣[51]。

在寫給弟弟──托斯卡納大公利奧波德二世的信中,約瑟夫二世形容路易十六與瑪麗·安東妮是一對「徹底的笨蛋」[52]。他透露,毫無經驗的路易曾向他坦白自己在婚床上的做法:路易「將性器插入」,但「停留約兩分鐘不動」,然後退出,並「說聲晚安」就結束了[53]。外界曾有傳言認為路易患有包莖,並因此接受了割禮來解決問題,但這一說法已被證實不成立[54]。然而,在約瑟夫二世介入之後,這段婚姻終於在1777年8月完成圓房[55]。八個月後的1778年4月,便有傳言說王后似乎懷孕了,而皇室則於5月16日正式對外宣布[56]。王后首位孩子──瑪麗-泰蕾茲,亦稱「皇家女士」(Madame Royale),於同年12月19日誕生於凡爾賽宮[10][57][58]。然而,包括這名女兒在內的所有王室子女的生父,都遭到誹謗小冊子(libelles)的質疑與抹黑[59][60]。

在王后懷孕期間,發生了兩件對她日後生活影響深遠的事件:其一是她的好友──瑞典外交官漢斯·阿克塞爾·馮·費爾森[61]返回凡爾賽,並停留了兩年;其二是她的兄長(約瑟夫二世)聲稱擁有巴伐利亞王位的繼承權,並遭到薩克森與普魯士的反對[62]。瑪麗·安東妮懇求丈夫讓法國出面支持奧地利。在她母親(瑪麗亞·特蕾莎)的堅持下,她促使法國進行調停,最終於1779年5月13日簽署《特申和約》(Treaty of Teschen),結束了這場短暫的衝突。根據協議,奧地利獲得了擁有至少十萬人口的因河地區,儘管這一成果與法國早期對奧敵對的立場大相逕庭,但卻是王后推動法國進行調解的結果[63][64]。這導致外界產生一種印象──某種程度上也是事實──認為王后站在奧地利一方,反對法國利益。

與此同時,王后開始對宮廷禮儀進行一系列改革。其中一些變革遭到年長一輩的不滿,例如她捨棄厚重的妝容與當時流行的大型裙撐(paniers)[65]。新潮的時尚風格提倡更簡約自然的女性造型,最初以帶有鄉村氣息的「波蘭式長袍」(robe à la polonaise)為代表,後來則轉為「高爾裙」(gaulle)風格──一種層層堆疊的薄紗洋裝。瑪麗·安東妮在1783年由維吉·勒布倫所繪的畫像中,正是穿著這種樣式的服裝[66]。1780年起,她開始參與業餘戲劇與音樂演出,並在為她建造的「王后劇院」(Théâtre de la Reine)中演出,該劇院由建築師理查·米克(Richard Mique)設計興建[67]。

償還法國國債始終是一大難題,而外交大臣伯爵夏爾·格拉維耶與瑪麗·安東妮推動路易十六介入美國獨立戰爭的舉動,更讓財政困境雪上加霜[69]。可以說,王后在這段期間涉入政治事務,與其說是出於對政治的真正興趣,不如說更多是為了在宮廷派系鬥爭中維護自身與盟友的地位[70]。儘管如此,她在協助美國革命方面確實扮演了關鍵角色。她成功爭取奧地利與俄羅斯支持法國,促成了「第一次武裝中立聯盟」的成立,該同盟有效阻止了英國的攻擊行動。此外,在1780年,她堅決支持任命塞居爾侯爵為戰爭大臣,以及夏爾·歐仁·加布里埃爾·德·拉·克魯瓦為海軍大臣。這些人對協助喬治·華盛頓擊敗英軍、促成1783年美國獨立戰爭的勝利發揮了重要作用[71]。

瑪麗·安東妮的第二次懷孕於1779年7月初以流產告終,這一點可從她與母親之間的書信中得到證實。然而,也有歷史學者認為,她當時可能只是因月經週期不規則而出現出血情況,誤以為自己流產了[72]。1781年3月,她的第三次懷孕獲得確認,並於同年10月22日誕下路易·約瑟夫·澤維爾·弗朗索瓦,為法國王太子[73]。

奧地利女王瑪麗亞·特蕾莎於1780年11月29日在維也納去世。瑪麗·安東妮擔心母親的死會動搖法奧聯盟,進而對她本人造成不利影響。然而,約瑟夫二世寫信向她保證,自己無意破壞兩國的聯盟[74]。1781年7月,約瑟夫二世第二次訪問法國,旨在鞏固法奧同盟,同時探望妹妹。不過,這次訪問卻因流言而蒙上陰影,有謠言[75]稱瑪麗·安東妮從法國國庫中匯款給兄長,這些說法並無根據[76][77]。

聲望下滑(1782–1785)

[编辑]儘管王儲的誕生引起了全國歡慶,瑪麗·安東妮的政治影響力卻被普遍認為主要有利於奧地利[78]。在「水壺戰爭」(Kettle War)期間,她的兄長約瑟夫二世試圖開放斯海爾德河以供軍艦通行,瑪麗·安東妮成功迫使外交大臣夏爾·格拉維耶向奧地利支付鉅額賠償金。此外,王后也設法爭取兄長在美國獨立戰爭中支持法國對抗英國,並成功化解法國對其與俄國結盟的不滿,使兩國關係維持穩定[79][80]。

1782年,王室子女的女家庭教師吉梅內公主(Princesse de Guéméné)因破產而辭職後,瑪麗·安東妮任命她的寵臣──勃利夫人接任此職[81]。這項任命在宮廷中引發不滿,因為公爵夫人出身不夠顯赫,被認為不配擔任如此高位。然而,國王與王后都對勃利夫人十分信任,不僅在凡爾賽宮為她安排了擁有13間房間的套房,還給予她豐厚的薪資[82]。整個勃利家族因王室寵信而獲得大量爵位與職位,迅速致富並過著奢華生活,這引發了宮廷其他貴族的強烈不滿。他們痛恨勃利家族在宮中的權勢,也進一步加劇了巴黎民眾對瑪麗·安東妮的不滿[83]。奧地利駐法大使梅爾西-阿讓托(Mercy-Argenteau)甚至寫信給女王瑪麗亞·特蕾莎說道:「王室恩寵在如此短的時間內為一個家族帶來如此龐大的利益,實屬罕見。」[84]

1783年6月,瑪麗·安東妮宣布再次懷孕,但在11月1日至2日之夜、她28歲生日當晚,不幸流產[85]。同年,她在政治上扮演了決定性的角色,親自促成了兩項重要人事任命:她提拔勃利家族的親密友人夏勒·亞歷山大·德·卡洛納為財政總監,並任命布雷特伊男爵為王室內務大臣,後者也成為當時最強勢且最保守的部長之一[86]。這兩項任命的結果是,王后在政府中的影響力達到頂峰,新上任的部長們堅決反對對舊制度進行任何重大改革。此外,當時的戰爭大臣塞居爾侯爵頒布一項法令,要求軍官任命者須具備「四代貴族血統」──此舉主要保護傳統貴族家庭的利益,包括許多已經貧困的地方貴族。然而,這項規定卻被許多中產階級、專業階層出身者、新晉貴族,以及巴黎的民眾與媒體視為保守倒退的象徵。這項法令實質上阻礙了來自非貴族階層(尤其是專業階層子弟)及新封貴族的子弟進入軍隊高層的機會。也因此,它成為長期支持王室與現存秩序的社會階層(如中產與專業階層)對王權產生不滿的重要導火線,而這些人後來正是法國大革命初期領導階層的主力來源[87][88]。

1783年6月,漢斯·阿克塞爾·馮·費爾森從美洲返法後,進入了王后瑪麗·安東妮的私人交際圈。外界一直有傳言稱兩人之間有戀愛關係[89],然而由於他們的大部分書信已遺失、銷毀或經過刪改,多年來始終沒有確鑿證據[90]。直到2016年,法國博物館研究與修復中心(Centre for Research and Restoration of Museums of France)的科學家,成功揭露了部分被塗改的王后書信內容[91]。雖然這些揭示的文字並未提及兩人之間有肉體關係,但卻明確顯示他們之間存在極為深厚的情感聯繫[92]。

在這段期間,包含王后與其宮廷友人在內的荒謬性醜聞小冊子(libelles)在全法國愈加流行,內容常以誇張、下流的方式醜化宮廷生活。《紅鞋跟的手札》(Portefeuille d'un talon rouge)是最早期的一本,藉由將王后與多位貴族牽涉其中,發表對宮廷不道德行為的政治批判。隨著時間推進,這類誹謗越來越集中於瑪麗·安東妮本人,指控她與各式各樣的人物發生情慾關係,從勃利夫人到前國王路易十五皆在其列。這些惡意攻擊與她與奧地利的關聯被越來越緊密地結合起來,激起公眾的反感。人們甚至公開暗示,她所謂的淫亂行為是在奧地利宮廷學來的,尤其是女同性戀行為,當時在法國社會中貶稱為「德意志惡習」(le vice allemand),進一步妖魔化她的形象並將其與外國敵意相連結[93]。

1783年,王后瑪麗·安東妮正忙於打造她的「田園村莊」(Hameau de la Reine),這是一處仿鄉村風格的隱居園地,由她鍾愛的建築師理查·米克(Richard Mique)依據畫家于貝爾·羅貝爾的設計興建[94]。當這座田園村落的建造成本廣為人知後,又一次引發輿論譁然[95][96]。然而,這項建設並非王后的奇想或特例。當時法國貴族之間正流行在私人領地中建造模仿鄉村的小村莊。事實上,這個設計原本來自孔代親王的莊園,且規模與複雜度遠不如其他貴族的類似建築[97]。在這段期間,瑪麗·安東妮也建立了一座擁有約五千本藏書的圖書館。她最常閱讀的是音樂書籍,許多書甚至是獻給她的;此外,她也熱愛閱讀歷史[98][99]。王后大力贊助藝術,尤其是音樂。她偏好在凡爾賽宮的「王后小套房」(Petit appartement de la reine)或她的「王后劇院」(Théâtre de la Reine)中舉辦音樂沙龍(musicales),觀眾多為親近的朋友與少數音樂家[100]。其中一位演奏者是聖喬治騎士(Chevalier de Saint-Georges),他被「獲准與王后同台演奏」,很可能曾在這些聚會中與王后一同演奏其為兩件樂器所寫的小提琴奏鳴曲,王后則彈奏古鋼琴。她也對某些科學探索表達興趣與支持,其中包括由讓-弗朗索瓦·皮拉特爾·德·羅齊耶主持的孟格菲氣球(Montgolfière)首次升空──這是一項被視為人類文明重要里程碑的壯舉,瑪麗·安東妮親自見證了這一歷史時刻[101]。

1784年4月27日,皮埃爾·博馬舍的戲劇《費加洛的婚禮》在巴黎首演。該劇原本因對貴族階級的負面描寫而遭國王禁止上演,但在王后的支持下,以及宮廷內部對該劇廣受歡迎(包括瑪麗·安東妮曾私下為宮中人朗讀)的情況下,最終獲准公開演出。儘管在藝術上成功,這齣劇卻對王室與貴族的形象造成巨大打擊。劇中揭露社會階級的不公與貴族的腐敗,激起了觀眾對現有體制的不滿。此劇也啟發了莫札特創作同名歌劇《費加洛的婚禮》,該作於1786年5月1日在維也納首演,成為音樂史上的經典作品之一[102]。

1784年10月24日,路易十六指派布雷特伊男爵負責購置聖克盧城堡,並以王后的名義從奧爾良公爵路易·菲利普一世手中購入。王后希望擁有這座城堡,是因為她的家庭日益擴大,也因她渴望擁有一處真正屬於自己的財產。她曾表示,希望能夠「把它留給我想留給的任何一個孩子」[103],這樣她就能根據自身判斷將產業傳給最需要的子女,而非受制於父權式的繼承制度或家族安排。有提案認為,此筆開支可透過出售其他王室資產來補貼,例如波爾多的特隆佩特城堡(château Trompette)[104]。然而,這筆購買引發了廣泛不滿,不僅激怒了宮廷中原本就對王后反感的貴族派系,也引起越來越多普通民眾的反對,他們無法接受法國王后獨自擁有私人不動產的觀念。聖克盧城堡的購買進一步損害了瑪麗·安東妮在公眾眼中的形象。其購價高達近600萬里弗,加上裝修費用龐大,造成更多本應用於償還國家巨額債務的資金被挪作他用,進一步加深人民對她揮霍無度、脫離現實的印象[105][106]。

1785年3月27日,瑪麗·安東妮誕下第二個兒子──路易·夏爾,封號為「諾曼第公爵」[107]。然而,孩子的出生時間正好是費爾森回到法國的九個月後,這個巧合引起許多人的注意,也讓外界對孩子的親生父親產生懷疑,進一步加劇了王后聲望的下滑[108]。儘管如此,大多數關於瑪麗·安東妮與路易·夏爾的傳記作家,包括史蒂芬·褚威格與安東尼亞·費雪(Antonia Fraser)等人,皆相信路易·夏爾的生父是路易十六。即便這些作家也認為王后與費爾森確實曾有過戀情[109][110][111][112][113][114][115][116],但他們指出孩子的出生日期與路易十六的一次已知探視吻合[103]。凡爾賽宮廷的日記記錄也顯示,孩子的受孕時間與國王與王后長時間共處的時段一致,但在當時針對王后人格的猛烈抨擊中,這些細節多被忽略[117]。這些對王子血統的質疑進一步激起民眾對王后的反感,助長了她「放蕩、揮霍、愚蠢又是外國人」的刻板印象,這種形象迅速在法國社會中根深蒂固地形成[118]。

1786年7月9日,瑪麗·安東妮誕下她的第四個孩子──也是最後一名──女兒瑪麗·蘇菲·海倫·碧雅翠絲,封號為「蘇菲女士」(Madame Sophie)。她以國王的姑媽──法國的蘇菲公主──為名[119]。然而,小蘇菲只活了十一個月,於1787年6月19日夭折。

革命前夕:醜聞與改革失敗(1786–1789)

[编辑]鑽石項鍊事件

[编辑]

瑪麗·安東妮開始逐漸放棄過去較為無憂無慮的活動,轉而以法國王后的身分,愈加積極參與政治事務[120]。她試圖透過公開展現對子女教育與照顧的重視,來改善自己因鑽石項鍊事件而遭受重創的形象。在1785年爆發的該事件中,雖然王后實際上與詐騙案毫無關聯,卻因輿論誤解而被指控參與詐騙珠寶商的一宗醜聞──該項鍊原本是為路易十五的情婦杜巴利夫人所打造。儘管她並未涉案,王后依然被民眾視為罪魁禍首,這起事件大幅強化了她揮霍、虛榮與道德敗壞的負面形象。為了挽回民心,她開始更積極塑造自己身為慈母與王后責任感強烈的形象。

這起醜聞的主要涉案人物包括羅昂樞機主教(Cardinal de Rohan)、羅昂-吉梅內親王(Prince de Rohan-Guéméné),以及讓娜·德·拉莫特(讓娜·德瓦盧瓦-聖雷米)。瑪麗·安東妮自幼便對羅昂極為反感,這源於他曾在她孩提時期擔任法國駐維也納大使時對她和其家族的輕蔑態度。即使他在凡爾賽宮中身居高位,王后從未對他說過一句話。

其他涉案者還包括:

- 妮可·勒凱(Nicole Lequay),又名奧莉娃男爵夫人(Baronne d'Oliva),是一名長相酷似瑪麗·安東妮的妓女;

- 雷托·德·維耶特(Rétaux de Villette),一位偽造專家;

- 亞歷山德羅·卡廖斯特羅(Alessandro Cagliostro),義大利冒險家;

- 讓娜的丈夫——拉莫特伯爵(Count de La Motte)。

讓娜·德·拉莫特(讓娜·德瓦盧瓦-聖雷米)設下詭計,欺騙羅昂主教購買一條極為昂貴的鑽石項鍊,聲稱是要作為獻給王后的禮物,藉此博取王后的歡心。實際上,這場陰謀與瑪麗·安東妮毫無關聯,但民間與媒體仍將她視為事件的中心人物,進一步重創了她的名譽。

當這起案件曝光後,涉案人士被逮捕、審判並定罪,部分人遭監禁或被流放——唯獨拉莫特伯爵(Count de La Motte)與偽造者雷托·德·維耶特(Rétaux de Villette)成功逃亡。讓娜·德·拉莫特(讓娜·德瓦盧瓦-聖雷米)被判終身監禁,關押於皮蒂耶-薩爾佩特里耶醫院(Pitié-Salpêtrière Hospital),該院同時也是女性監獄。而由巴黎高等法院審理的羅昂樞機主教則被宣判無罪,獲准離開巴士底監獄。瑪麗·安東妮在此案中堅持要求逮捕羅昂,最終卻因他被無罪釋放而遭受重大打擊,不僅是個人層面,整個君主制度也因此受創。雖然真正的罪犯被定罪,但這起事件對王后的聲譽造成了難以挽回的毀滅性影響,她從未真正從中恢復,公眾對她的觀感也進一步惡化。

政治與財政改革的失敗

[编辑]國王因為罹患嚴重的憂鬱症,開始轉而向王后尋求意見。隨著她在政治上的地位逐漸上升,瑪麗·安東妮嘗試調解國王與巴黎高等法院之間日益緊張的關係[121]。她角色的轉變也象徵勃利家族影響力的終結,以及他們對王室財政造成的壓力告一段落。

儘管王室縮減隨從與宮廷開支,國家財政情況仍持續惡化,最終在外交大臣格拉維耶的建議下,國王、王后與財政總監卡洛納決定召開「顯貴會議」──這是自160年前以來首次召開,目的是為了推動必要的財政改革。首次會議於1787年2月22日舉行,距離格拉維耶於2月13日去世僅九天。瑪麗·安東妮並未出席會議,這使她遭到質疑,指控她有意破壞會議的目的[122][123]。這次會議以失敗告終,不僅無法通過任何改革方案,反而開始出現與國王對抗的傾向。在王后的建議下,路易十六於4月8日解除了卡隆的職務[121]。

1787年5月1日,在瑪麗·安東妮的推動下,圖盧茲大主教暨王后政治盟友艾蒂安·布里埃納被國王任命接替卡隆,先擔任財政總監,後升任首席大臣。布里埃納在宮廷內進一步削減開支,同時試圖恢復被巴黎高等法院削弱的王權[124]。然而,他未能改善國家的財政狀況。由於他與王后關係密切,這項失敗也對瑪麗·安東妮的政治聲望造成不利影響。在持續惡化的財政困境下,顯貴會議因無法有效運作而於5月25日遭解散,而這場改革失敗的責任,也被公眾普遍歸咎於王后,使她的形象與政治地位再度遭受打擊[87]。

法國的財政問題源自多重因素交織而成:數場代價高昂的戰爭、龐大的王室成員(其開支由國家負擔)、以及特權階級——包括貴族與神職人員——普遍不願放棄自身的財政特權來分擔國家開銷。由於社會普遍認為瑪麗·安東妮一手毀了國家財政,她在1787年夏天被戲稱為「赤字夫人」(Madame Déficit)[125]。雖然財政危機並非完全由她導致,但她無疑成為任何重大改革努力的最大阻力之一。她曾在多次關鍵時刻扮演關鍵角色,使試圖改革的財政大臣遭貶或罷免,包括1776年的杜閣以及1781年首次被撤職的賈克·尼克。若將王后的秘密開銷納入考量,宮廷總開支實際上遠高於官方公布的國家預算中所佔的7%,這更加深了民眾對王室揮霍與不公的觀感[126]。

, 1787.]]

王后試圖透過宣傳來挽回形象,將自己塑造成一位慈愛的母親。最著名的例子是由畫家維吉·勒布倫於1787年8月在巴黎皇家美術學院沙龍展出的畫作,畫中描繪王后與她的孩子們在一起的溫馨場景,企圖對抗外界對她奢靡與冷漠的批評[127][128]。然而,幾乎同一時間,讓娜·德·拉莫特(讓娜·德瓦盧瓦-聖雷米)從監獄中逃脫,逃往倫敦,並在當地發表了一系列對王后極具破壞性的誹謗言論,聲稱自己曾與瑪麗·安東妮有情慾關係,進一步加深了公眾對王后的懷疑與敵意[129]。

1787年的政治局勢因瑪麗·安東妮的干預而進一步惡化。她敦促國王對抗反對改革的巴黎高等法院,結果該法院於8月15日被放逐至特華,引發公憤。局勢在11月11日更加惡化,當時路易十六試圖動用「司法御座會議」(lit de justice)強行推行立法,引發重大爭議。奧爾良新任公爵(即未來的「平民公爵」)公開抗議國王的專斷行為,隨即被流放至自己的別墅──維萊-科特萊城堡(Château de Villers-Cotterêts)[130]。翌年5月8日發佈的《五月敕令》(May Edicts)同樣遭到民眾與高等法院的強烈反對。最終,在財政與政治壓力交織下,路易十六於1788年8月8日宣布將召開三級會議──這是自1614年以來首次召開的全國性選舉議會,象徵舊制度權力結構的重大動搖[131]。

自1787年底至1789年6月路易·約瑟夫去世為止,瑪麗·安東妮的主要關注焦點是罹患肺結核、健康日益惡化的長子[132]。然而,儘管身為母親承受著沉重壓力,她仍直接參與了驅逐巴黎高等法院、《五月敕令》的頒布,以及召開三級會議的決策過程。她開始參加國王御前會議,成為175年來首位參與此機構的王后──上一位是1614至1617年間曾被任命為「國王會議領導人」(Chef du Conseil du Roi)的瑪麗·德·麥地奇。瑪麗·安東妮在會議背後扮演重要決策角色,實際上對王室政策有極大影響力。

1788年8月26日,在她的關鍵推動下,財政改革者賈克·尼克重新獲任為財政大臣,這項人事任命受到人民廣泛歡迎。儘管王后個人對此舉有所保留,擔心若賈克·尼克改革失敗將連帶影響她的聲譽,她仍支持其上任。為了牽制貴族勢力,王后也接受了賈克·尼克提出的建議──將第三等級代表人數加倍,這項措施成為日後三級會議與革命發展的重大轉折點[133][134]。

在三級會議召開前夕,瑪麗·安東妮出席了為其重啟所舉行的彌撒儀式。1789年5月5日會議一開幕,民主派的第三階級(主要由資產階級與激進貴族組成)與保守派的第二階級貴族之間的裂痕迅速擴大。瑪麗·安東妮很清楚,她的政敵──奧爾良公爵──因在寒冬期間向民眾發放金錢與食物,深得人心,將會受到群眾熱烈歡迎,而這對她而言極為不利,進一步削弱了她在輿論與政治上的地位[135]。

1789年6月4日,王儲路易·約瑟夫去世,對國王與瑪麗·安東妮造成沉重打擊[136]。然而,這件王室悲劇幾乎未受到法國人民的關注,因為他們正全力關注即將召開的三級會議下一階段的進展,並迫切期盼解決不斷惡化的麵包危機。就在此時,第三階級自宣為「國民議會」,同時各種傳言四起,甚至有人相信王后想要「以人民的鮮血沐浴」這類誇張而惡毒的說法。面對社會動盪與仇恨情緒,瑪麗·安東妮進入哀悼長子的悲痛中[137]。儘管深陷喪子之痛,她仍在政治上發揮決定性影響力,堅決勸說路易十六不要向群眾的改革訴求讓步。更重要的是,她展現出明確立場──若有必要,將動用武力鎮壓即將爆發的革命[138][139]。

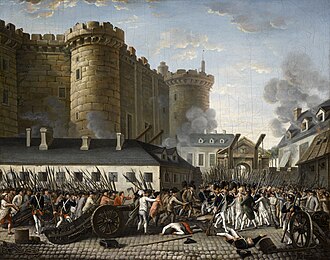

法國大革命:瓦雷訥事件前(1789–1791)

[编辑]局勢在1789年6月20日急劇升高。第三等級聯合部分神職人員與激進貴族,前往原定的會議地點卻發現會場大門已被國王下令關閉[140]。於是,他們轉而聚集在凡爾賽的一座網球場中,發下著名的《網球廳宣誓》,誓言在未為法國建立憲法之前絕不解散。7月11日,在瑪麗·安東妮的推動下,財政大臣賈克·尼克被罷免,改由王后所屬派系的布勒特伊接任,王后意圖藉此調動傭兵──由她的親信貝桑瓦爾男爵(Pierre Victor, Baron de Besenval de Brünstatt)指揮的瑞士軍隊──以武力鎮壓革命[141][142]。此消息傳出後,巴黎爆發騷亂,最終在7月14日達到高潮──民眾攻佔象徵王權壓迫的巴士底監獄[143][144]。7月15日,吉爾伯·拉法葉侯爵被任命為新成立的國民自衛軍總司令,標誌著民間力量正式組織化,王權動搖的局面進一步加劇。[145][146]

在巴士底監獄被攻陷後的數日內,出於對暗殺的恐懼,加上國王的命令,高級貴族的外逃於7月17日開始。首先離開的是阿圖瓦伯爵、孔代家族(國王的堂親)[147]以及備受民眾厭惡的勃利家族。儘管自己的性命同樣岌岌可危,瑪麗·安東妮選擇留在國王身邊。此時,國王的權力正逐步被國民制憲議會剝奪,王室的地位日漸式微[145][148][146]。

1789年8月4日,國民制憲議會正式廢除了封建特權,並於8月26日通過《人權和公民權宣言》(La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen),這份宣言由拉法葉侯爵起草,並在湯瑪斯·傑弗遜的協助下完成。這些舉措為法國日後的「君主立憲制」(1791年9月4日至1792年9月21日)奠定了法理基礎[149][150]。儘管這些改革帶來劇烈變化,凡爾賽宮廷生活仍維持如常,然而巴黎的局勢因9月的麵包短缺而迅速惡化。10月5日,憤怒的巴黎民眾湧向凡爾賽,迫使王室遷往巴黎的杜樂麗宮。在拉法葉指揮的國民自衛隊監視下,王室實際上被軟禁在宮中。與此同時,普羅旺斯伯爵(即日後的路易十八)與其妻子則被允許居住在小盧森堡宮(Petit Luxembourg),並一直停留至1791年6月20日他們出逃流亡為止[151]。

瑪麗·安東妮仍持續參與慈善活動與宗教儀式,但她將大部分時間投入在照顧子女上[152]。儘管不常公開露面,她在1789年至1791年間其實扮演著重要的政治角色,與多位法國大革命初期的關鍵人物維持著複雜的關係。其中一位最具影響力的人物是財政總理賈克·尼克[153]。瑪麗·安東妮對他支持革命深感不滿,並對他於1790年的辭職毫無遺憾[154][155]。

拉法葉在此期間擔任王室的監管人。儘管他對王后極為反感──甚至曾威脅要將她送進修道院──而王后也同樣厭惡他,但在巴黎市長讓·西爾萬·巴伊的勸說下,他最終同意與王后合作,並允許她多次會見費爾森。他甚至聽從王后的指控,將被認為煽動動亂的奧爾良公爵流放。拉法葉與國王的關係則較為友好。作為一位自由派貴族,他並不希望君主制度完全瓦解,而是希望建立一個如英國所實行的君主立憲制,在國王與人民之間達成合作關係,這也是1791年憲法的基本構想。

儘管王后盡力避免出現在公眾視野中,她仍遭誹謗小冊子(libelles)惡意指控與拉法葉有私情[156]。這類誹謗直到她身亡前都未停止,並在她的審判中達到高潮,甚至出現了她與兒子亂倫的荒謬指控。這些指控全無證據支持,純屬惡意中傷。

米拉波伯爵

[编辑]在那段時期,瑪麗·安東妮最重要的政治成就之一,是與霍諾雷·加布里埃爾·里凱蒂——米拉波伯爵建立了聯盟。米拉波是制憲議會中最具影響力的立法者之一,與拉法葉一樣,他也是一位自由派貴族。他加入了第三等級,並不反對君主制度,而是希望將其與革命和解,實現改革。他也有意擔任部長,且對金錢誘惑並非全然免疫。在奧地利大使梅爾西(Mercy-Argenteau)的建議下,瑪麗·安東妮與米拉波展開秘密談判。雙方於1790年7月3日在聖克盧城堡私下會面。該處是王室獲准在夏季短暫居住的地點,遠離巴黎激進勢力的嚴密監控[157]。會面中,米拉波對王后留下深刻印象。他在致奧古斯特·馬克伯爵的信中寫道,國王身邊唯一堅強的依靠就是王后:「La Reine est le seul homme que le Roi ait auprès de Lui」(王后是國王身邊唯一像個男人的人)[158]。雙方最終達成協議,米拉波成為王后的秘密政治盟友。作為報酬,瑪麗·安東妮承諾每月支付他6,000里弗,若他成功恢復國王的權威,將再額外支付他100萬里弗[159]。

在那段時期,王室夫婦唯一一次返回巴黎是在1790年7月14日,為了參加「聯盟節」——這是一場於戰神廣場舉行的官方儀式,用以紀念攻陷巴士底監獄一周年。當天來自全法各地的民眾達30萬人以上,其中包括18,000名國民自衛軍士兵。歐坦主教塔列朗主持了在「祖國祭壇」(autel de la Patrie)前的彌撒。國王在活動中受到民眾熱烈歡迎,當他宣誓效忠國家、承諾遵守憲法會議所通過的法律時,群眾高呼「國王萬歲!」甚至王后也獲得掌聲,特別是她向群眾展示王儲路易·約瑟夫時,更引來一片喝采[160]。

米拉波真誠希望王后能與人民和解,而王后也樂見他努力恢復國王權力,包括對外交政策的主導權以及宣戰權。儘管拉法葉與其盟友反對,國王仍獲得了「暫緩否決權」(veto suspensif),可在四年內暫時擱置任何新法律。隨著時間推進,米拉波對王后的支持愈發堅定,甚至建議國王應「暫時遷往」盧昂或贡比涅[161],以擺脫巴黎的壓力並重整王權。然而,這一切努力隨著米拉波於1791年4月去世而終止。儘管數位革命中溫和派領袖曾試圖與王后接觸、建立合作基礎,但米拉波之死讓她在國民議會的影響力幾乎歸零。

教士民事憲章

[编辑]1791年3月,庇護六世譴責了《教士民事憲章》(Civil Constitution of the Clergy),該憲章雖由路易十六不情願地簽署,卻將主教人數從132人減少至93人,規定所有主教與神職人員須由省或地區選舉人團投票選出,並削弱教宗對教會的權威。宗教在瑪麗·安東妮與路易十六的生活中扮演重要角色,兩人皆在羅馬天主教信仰中成長。王后在政治上的理念,以及對君主絕對權力的信仰,皆根植於法國長久以來的「君權神授」傳統[162]。

1791年4月18日,當王室準備前往聖克盧參加由一位非宣誓神父舉行的復活節彌撒時,一群民眾──後來甚至包括違抗拉法葉命令的國民自衛軍──阻止他們離開巴黎,促使瑪麗·安東妮對拉法葉宣稱,她與家人已不再是自由人。這一事件強化了她出於個人與政治考量離開巴黎的決心,而不是單獨逃離,而是與全家人一同出走。就連一向猶豫不決的國王也接受了王后提出的計畫,即在外國勢力與反革命力量的協助下出逃[163]。費爾森與布勒特伊分別代表王后在歐洲各宮廷中運作,負責策劃整個逃亡計畫;而瑪麗·安東妮本人則繼續與法國革命中的溫和派領袖進行秘密協商[164]。

逃亡、在瓦雷訥被捕與返回巴黎(1791年6月21日至25日)

[编辑]

曾有數次協助王室逃離的計畫,但都因王后的拒絕或國王的猶豫而未能實行。王后不願在沒有國王陪同的情況下離開,而國王長期遲疑不決,也使一些方案失去可行性。最終,當路易十六終於決定實施出逃計畫時,卻因執行不當而導致失敗。這場精心策劃的行動即為著名的「瓦雷訥逃亡事件」,目標是逃往保皇派據點蒙梅迪。計畫中,王室成員將偽裝成虛構的俄國富有女男爵「科爾夫夫人」(Madame de Korff)的僕人,而這位假扮的貴婦角色則由王室子女的女家庭教師──路易絲-伊莉莎白·德·克魯瓦·德·圖爾澤爾(Louise-Élisabeth de Croÿ de Tourzel)擔任。

在多次延誤後,逃亡行動最終於1791年6月21日展開,但不到24小時,全家便在瓦雷訥被捕,並於一週內被押送回巴黎。這次逃亡的失敗幾乎摧毀了國王在人民間僅存的支持[165][166]。在王室被捕的消息傳回巴黎後,國民制憲議會派出三位代表──安托萬·巴納夫、熱羅姆·佩蒂翁·德·維爾納夫以及夏爾·塞薩爾·德·費·德·拉圖爾-莫堡(Charles César de Fay de La Tour-Maubourg)──前往瓦雷訥護送王后及其家人返回巴黎。途中,民眾對他們不斷嘲笑、辱罵。在這段返程中,代表議會溫和派的巴納夫保護了瑪麗·安東妮不受群眾傷害,甚至連佩蒂翁也對王室一家表示憐憫。王室安全返回巴黎後,迎接他們的是一片沉默的人群。多虧巴納夫的努力,國王與王后未被立即送上審判,並在公眾面前被宣布未犯與此次逃亡有關的任何罪行[167]。

王后的首席侍女珍娜-路易絲-亨麗埃特·康龐(Jeanne-Louise-Henriette Campan)在回憶中寫道,1791年6月21日至22日那一夜之後王后頭髮的變化:「……僅僅一夜之間,她的頭髮就變得如七十歲老婦般雪白。」(En une seule nuit ils étaient devenus blancs comme ceux d'une femme de soixante-dix ans.)[168]

瓦雷訥事件後革命的激進化(1791–1792)

[编辑]

從瓦雷訥返回後,瑪麗・安東妮、她的家人及隨從被嚴密監控,關押在杜樂麗宮,國民警衛隊對國王與王后實施日夜守衛。無論王后走到哪裡,都有四名衛兵隨行,甚至連她的臥室門在夜間也必須保持敞開。她的健康狀況也開始惡化,使她的活動能力進一步下降[169][170]。

1791年7月17日,在巴納夫及其友人的支持下,拉法葉的國民自衛軍朝向在戰神廣場集結、簽署要求罷黜國王請願書的群眾開火。據估計,死者人數在12人到50人之間不等。這場事件嚴重損害了拉法葉的聲譽,他的名聲自此一蹶不振,並於同年10月8日辭去國民自衛軍司令一職。由於兩人之間的敵意持續存在,瑪麗・安東妮在1791年11月成功阻止拉法葉當選巴黎市長,扮演了關鍵性的角色[171]。

從她的書信內容可以看出,儘管巴納夫冒著巨大的政治風險,堅信瑪麗・安東妮是他的政治盟友,並在她聲望低落的情況下,設法爭取到願意與她合作的溫和派多數,但女王始終未被視為真誠地與法國大革命中的溫和派領袖合作。這最終斷送了建立溫和派政府的可能性[172]。此外,民眾普遍認為這位不得人心的王后在操控國王,這種觀感進一步損害了王室夫婦在人民心中的地位。雅各賓派成功利用這種情緒,在瓦雷訥事件之後推動其激進議程,促使廢除君主制度的行動獲得支持[173]。這種局勢一直持續到1792年春季[174]。

瑪麗・安東妮始終寄望於由歐洲各君主國組成的軍事聯盟能成功鎮壓這場革命。她最期待獲得奧地利家族的支持。在1790年其兄約瑟夫二世去世後,繼位的利奧波德二世[175]雖然對她有所支援,但僅限於有限程度[176]。她希望奧地利軍隊的進軍威脅能嚇阻革命暴力的進一步升級。1791年9月,她在寫給哥哥的一封信中表達了對革命反應的期待:「……革命將因戰爭逼近而終止,而不是因戰爭本身。國王的權力將得以恢復,他將負責與外國勢力談判;而諸位王子也將在局勢恢復平靜後回到朝廷與國家中,再次擔任他們原有的地位。」[177]同封信中,她也寫道,若法國君主制垮台,並引發革命理念的興起,那將對「所有政權」造成毀滅性的影響。

1792年利奧波德二世去世後,他的兒子法蘭茲即位,這位保守派君主更加積極地支持法國王室夫婦的事業,因為他擔心法國大革命及其理念會對歐洲各君主政權,尤其對奧地利在歐洲的影響力,帶來嚴重威脅。巴納夫曾建議瑪麗・安東妮召回梅爾西-阿讓托(Mercy-Argenteau),這位大使在革命爆發前曾在她生命中扮演極為重要的角色。但當時梅爾西已被任命為奧屬尼德蘭(今比利時)總督,無法返回法國。1791年底,儘管情勢危險,身在倫敦密友的朗巴勒親王妃仍選擇返回杜樂麗宮陪伴瑪麗・安東妮。至於費爾森伯爵,儘管王后受到種種嚴格限制,他仍在1792年2月最後一次見到了她[178]。

導致1792年8月10日廢除君主制的事件

[编辑]利奧波德二世與法蘭茲二世為了支持瑪麗・安東妮所採取的強硬行動,最終導致法國於1792年4月20日對奧地利宣戰。儘管瑪麗・安東妮本人反對奧地利對法國在歐洲領土的領土主張,她仍因此被視為敵人。當年夏天,法蘭西革命軍在與奧地利的戰事中接連敗北,局勢更加惡化,部分原因是瑪麗・安東妮向奧地利透露了軍事機密[179]。此外,在瑪麗・安東妮的堅持下,路易十六否決了數項旨在進一步削弱王權的法案,這使王室夫婦被民眾譏稱為「否決先生」(Monsieur Veto)與「否決女士」(Madame Veto)[179][180]。這兩個綽號廣泛出現在當時的政治宣傳與群眾歌曲中,包括著名的《卡瑪紐拉》(La Carmagnole)。

巴納夫一直是瑪麗・安東妮最重要的顧問與支持者,只要他能滿足她的要求,她就願意與他合作,而巴納夫在很大程度上也確實做到了。當時在新成立的國民立法議會中,巴納夫與溫和派大約有260名議員,激進派約有136人,其餘約350人立場中立。最初,多數議員支持巴納夫,但王后的政策導致議會逐漸激進化,使得溫和派失去了對立法程序的控制。1792年4月,溫和派政府垮台,由吉倫特派為首的激進派取而代之,成為議會多數。隨後,議會通過了一系列針對教會、貴族,以及新國民自衛軍單位組建的法律,全部遭到路易十六的否決。此時,巴納夫所屬的溫和派已縮減至僅剩120人,而吉倫特派則掌握了330席,控制了立法議會。該政府中兩位最有權勢的人物為內政部長讓-馬里·羅蘭與外交部長夏爾·迪穆里埃將軍將軍。迪穆里埃對王室夫婦抱持同情,曾試圖挽救他們,但卻遭王后拒絕[181]。

瑪麗・安東妮拒絕與吉倫特派合作(該派自1792年4月到6月掌握政權),她的行為導致吉倫特派公開譴責「奧地利的背叛」,這是直接暗指王后與奧地利之間的關係。當時羅蘭夫人向路易十六遞交一封信,譴責王后在這些事務中的角色;在王后的催促下,路易十六解散了政府,這也使他失去了在議會中的多數支持。迪穆里耶則辭去職務,並拒絕在任何新政府中任職。此時,反對王權的浪潮在民間與政治派別中不斷高漲,而王后則繼續鼓勵國王否決1792年立法議會所通過的新法案[182]。此外,早在1791年8月,《皮爾尼茨宣言》已威脅要入侵法國,這一舉動促使法國於1792年4月向奧地利宣戰,從而引發了法國大革命戰爭。接著,1792年8月的事件最終導致君主制度的終結。[183]

1792年6月20日,一群「面目可怖的暴民」闖入杜樂麗宮,強迫國王戴上象徵革命忠誠的紅色佛里幾亞無邊便帽,並對王后瑪麗・安東妮進行辱罵,指責她背叛法國,甚至威脅要奪她性命。因此,王后請求費爾森敦促外國勢力加快入侵法國的計劃,並發表一份宣言,威脅若王室成員遭遇不測,將摧毀巴黎。這份《布倫瑞克宣言》於1792年7月25日發布,隨即引發了8月10日的叛變事件[184]。當時,一支武裝暴民隊伍逼近杜樂麗宮,迫使王室成員逃往立法議會尋求庇護。九十分鐘後,宮殿遭暴民攻入,瑞士衛兵遭屠殺[185]。8月13日,王室一家被囚禁於瑪萊區內的聖殿塔,生活條件比先前在杜樂麗宮時更加嚴酷[186]。

一週後,數名王室隨侍人員(其中包括蘭巴爾公主)被巴黎公社帶走審訊。她們被轉送至拉福爾斯監獄(La Force Prison),在經過快速審判後,朗巴勒親王妃於9月3日慘遭殺害。她的頭顱被架在長矛上,遊街示眾,並被帶到聖殿塔,意圖讓王后看到。瑪麗・安東妮雖被阻止目睹這一幕,但在得知此事後當場昏厥[187]。

1792年9月21日,法國宣布成立共和國,君主制度被正式廢除,國民公會成為法蘭西第一共和國的執政機構。王室的姓氏也被降級為非王室的「卡佩家族」。隨後,國王的審判程序正式展開[188]。

路易十六的審判與處決

[编辑]被控叛國罪的路易十六在1792年12月被與家人分開,接受審判。國民公會由雅各賓派主導,他們否決了將國王作為人質的提議,堅決主張處決。1793年1月15日,國民公會以微弱多數(僅多六票)判處路易十六死刑。他於1793年1月21日被送上斷頭台執行處決[189]。

入獄

[编辑]被稱為「卡佩寡婦」的前王后瑪麗・安東妮,陷入深沉的哀悼之中。她仍抱持希望,認為她的兒子路易-夏爾——已被流亡的普羅旺斯伯爵(即路易十六的弟弟)承認為王位繼承人——有朝一日能成為法國的國王。王黨人士與拒絕效忠革命政府的教士(包括正在旺代地區籌備起義的人士)皆支持王后與王政的復辟。在被囚禁期間直至處決之前,瑪麗・安東妮仍獲得來自保守派與反革命的宗教社會團體的同情與支持,甚至有富有的個人願意賄賂共和官員,試圖協助她逃脫[190]。然而,這些逃亡計劃全數失敗。在被關押於聖殿塔期間,王后、她的孩子們及路易十六的妹妹伊麗莎白遭到侮辱,甚至有衛兵當面朝她臉上吹煙。為防止她與外界聯繫,當局實施了極為嚴密的監控措施。儘管如此,仍有數名守衛願意收受賄賂,讓王后與外界保持了一定程度的聯繫[191]。

在路易十六被處決後,王后瑪麗・安東妮的命運成為國民公會激烈爭論的焦點。有些人主張處死她,也有人提議將她用來交換戰俘,或以高額贖金交給神聖羅馬皇帝。湯瑪斯·潘恩則主張將她流放到美國[192]。1793年4月,在恐怖統治期間,由馬克西米連·羅伯斯比爾主導的「救國委員會」成立,並開始有如雅克-勒内·埃贝尔等激進人物公開要求審判王后。至5月底,吉倫特派被完全逐出政權[193]。同時,革命派也開始主張「再教育」年僅八歲的王儲路易-夏爾,使其服從革命思想。為此,1793年7月3日,在一場激烈的拉扯中,路易-夏爾被強行從王后身邊帶走,交給鞋匠、巴黎公社代表安托萬·西蒙照管。王后奮力抗爭,但最終無力挽回。在被從聖殿塔移送之前,瑪麗・安東妮仍每天花數小時試圖窺見兒子的身影。幾週內,兒子便被迫背叛了母親,並被教唆指控她犯下不當行為[194]。

巴黎康西爾日監獄

[编辑]1793年8月1日凌晨1點,瑪麗‧安東妮被從聖殿塔轉移至巴黎康西爾日監獄的一間隔離牢房,登記為「第280號囚犯」。離開聖殿塔時,她的頭撞到門楣,一名守衛問她是否受傷,她回答道:「不!現在再也沒有什麼能傷害我了。」[195]這是她囚禁期間最艱難的時期。她被全天監視,完全沒有隱私。8月底曾有一次營救行動,稱為「康乃馨陰謀」(Le complot de l'œillet),企圖協助她逃獄,但因無法收買所有守衛而失敗[196]。在這段時間裡,她由羅莎莉·拉莫里耶照料,對方盡力在艱困條件下照顧她[197]。至少有一次,一位天主教神父獲准探視她[198][199]。

審判與處決(1793年10月14日至16日)

[编辑]

1793年10月14日,瑪麗・安東妮在革命法庭接受審判。一些歷史學者認為,審判的結果早在「康乃馨陰謀」被揭發時,就已由救國委員會預先決定[200]。她與辯護律師僅獲得不到一天的時間準備辯護。控訴內容多半來自此前在誹謗小冊子(libelles)中流傳的謠言,包括:在凡爾賽宮策劃淫亂集會、將數百萬里弗的國庫資金匯往奧地利、計劃於1792年屠殺國民自衛隊[201]、宣稱她的兒子是法國新國王,以及亂倫罪——這最後一項指控來自她的兒子路易-夏爾,他是在激進派的雅克-勒内·埃贝尔控制與逼迫下做出的指證。

這最後一項亂倫指控引發了瑪麗・安東妮強烈的情緒反應。她拒絕對此做出回應,而是轉向法庭中在場的所有母親呼籲。她的這番訴求獲得了這些女性的同情——儘管她們原本對王后並無好感,這樣的反應給予她一些安慰[202]。當一位陪審員進一步逼問她是否要回應亂倫指控時,王后回答道:「我之所以沉默,是因為身為一位母親,對這樣的指控作答是違反天性的。對此,我請求所有在場的母親作見證。」當陪審員約阿希姆・維拉特(Joachim Vilate)晚餐時向羅伯斯比爾講述這一幕時,羅伯斯比爾氣得當場摔碎餐盤,怒斥道:「那個蠢人埃貝爾!」[203]

1793年10月16日清晨,瑪麗・安東妮被裁定犯下三項主要罪名:揮霍國庫資金、陰謀顛覆國內外國家安全,以及通敵叛國(因她曾向敵國提供情報)。其中「通敵叛國」一項罪名即足以判處她死刑[204]。她與辯護律師原本最壞的預期只是終身監禁,卻最終被判處斷頭台死刑[205]。在生命所剩無多的幾個小時裡,她寫下了一封信給她的小姑伊莉莎白,信中表達了她問心無愧、堅定的天主教信仰,以及對孩子們的深切愛與關懷。然而這封信並未成功送達給伊莉莎白[206]。她的遺囑後來被發現在羅伯斯比爾床下的文件中,並由埃德姆-博納旺圖爾・庫爾圖瓦(Edme-Bonaventure Courtois)公開出版[207][208]。

在準備赴死前,瑪麗・安東妮被迫在守衛面前更衣。她原本希望穿上黑色衣服示哀,但被強迫穿上一件素白色的衣裙——白色是法國寡婦王后傳統所穿的顏色。她的頭髮被剃去,雙手被緊緊反綁在背後,並被繫上繩索牽引。與她的丈夫路易十六在行刑當日乘坐馬車相比,王后則必須坐在一輛敞開的木製囚車中,在群眾的嘲笑辱罵聲中,花費一小時自康西爾日監獄沿著聖奧諾雷街行至斷頭台所在的革命廣場(即今協和廣場)。儘管受到人群羞辱,王后始終保持冷靜沉著。當局派遣了一位效忠共和國的憲政神父為她辦理臨終告解,他在囚車中與她同坐,但王后全程無視,因為該神父曾對共和政府宣誓效忠[209]。

瑪麗・安東妮於1793年10月16日中午12點15分被送上斷頭台,遭到斬首[210][211]。她的遺言據記載是:

請原諒我,先生,我不是故意的。

Pardonnez-moi, monsieur. Je ne l’ai pas fait exprès.

——這是在她不小心踩到劊子手的腳後所說的話。[212]

杜莎夫人受命製作了她的死亡面模[213]。她的遺體被草草埋入附近安茹街上的馬德蓮墓園(Madeleine Cemetery)一座無標記的墓坑中。由於墓園不久後即達到容量極限,該地於1794年3月25日被正式關閉[214]。

國際反應

[编辑]瑪麗・安東妮被處決後,在國際間成為法國大革命的象徵與爭議人物。有人將她視為革命災難的替罪羊,將各種失序與暴力的根源歸咎於她。美國前總統湯瑪斯·傑弗遜在1821年撰文時寫道:

她過度的賭博與奢靡生活——與阿圖瓦伯爵及其一夥人的行徑一樣——確實是導致國庫枯竭的一大原因,這也促使國民啟動了改革的手段。而她對改革的反對、她堅定的反抗與無懼的性格,最終把她自己送上了斷頭台。

我一直相信,如果當時沒有這位王后,就不會有這場革命。

在1790年出版的《對法國大革命的反思》(Reflections on the Revolution in France)一書中,英國政治思想家埃德蒙·伯克於瑪麗・安東妮尚被囚禁在巴黎時便寫下感嘆之語(此書出版時王后尚未被處決):「騎士精神的時代已經逝去,詭辯家、經濟學家與精算師的時代取而代之,歐洲的光輝已被永遠熄滅。」他又寫道:「我們再也無法見到那種對階級與性別的慷慨忠誠了。」[216]

王后摯愛的姊姊、那不勒斯王后瑪麗亞・卡羅琳娜在得知妹妹的死訊後,陷入深沉哀痛與對革命者的強烈憤怒。她迅速中止對改革派與知識分子的保護,並授權那不勒斯的主教們積極阻止國家的世俗化改革。

此外,她也向大量逃離法國大革命的流亡者提供援助,許多人獲得了生活津貼,成為她對抗革命的一部分行動[217]。

波旁王朝復辟

[编辑]在法國波旁復辟期間,1815年1月18日,瑪麗・安東妮與路易十六的遺體被起掘,當時普羅旺斯伯爵登上新復辟的王位,即位為法國與納瓦拉國王路易十八。三天後的1月21日,兩人的遺骸獲得基督教儀式的正式安葬,重新安葬於法國歷代國王的陵寢——聖但尼大教堂中[218]。

後世影響

[编辑]對許多革命人物而言,瑪麗・安東妮是舊制度種種弊病的象徵。革命法庭將國家財政困難的責任歸咎於她[219],視她為導致災難的元兇。在新興的共和理念中,「成為國民」意味著對國家的忠誠與排除外來影響,而瑪麗・安東妮的奧地利血統,以及她持續與外國對手通信的行為,使她被視為叛國者[220]。對法國民眾而言,她的死是完成革命不可或缺的一步。她的處決也被廣泛視為革命已達成目的的象徵,宣告了舊制度的終結與新秩序的建立[221]。

瑪麗・安東妮以其對精緻事物的品味聞名於世,她向著名工匠如尚・亨利・里斯內(Jean Henri Riesener)所做的訂製品,不僅體現了她的審美觀,也展現了她作為藝術贊助者的持久影響力。例如,一張現藏於沃德斯登莊園的書寫桌,即被認為出自里斯內之手,原本位於凡爾賽宮的王后私人起居室「子午室」(de la Méridienne),後來被王后遷至她最鍾愛的簡樸居所——小特里亞農宮。這項舉動反映出她渴望逃離宮廷繁文縟節的壓迫氛圍。她在這座小巧、私密的別墅中擺放了許多她鍾愛的物品,這些收藏透露出她性格中柔美、感性與重視個人空間的一面——這些面向在革命時期的諷刺政治漫畫(如《革命畫報》Les Tableaux de la Révolution)中早已被扭曲抹煞[222]。此外,瑪麗・安東妮也是音樂愛好者,擁有數件樂器[223]。1788年,她購買了一台由名琴製造師塞巴斯蒂安・埃拉爾(Sébastien Érard)製作的鋼琴,可見她對音樂與藝術生活的深厚熱愛[224]。

瑪麗・安東妮的個人藏書共計736冊,於1863年由保羅・拉克魯瓦(Paul Lacroix)以筆名 P. L. Jacob 發表書目目錄[225]。這些書主要來自她在小特里亞農宮的藏書,許多書籍甚至可追溯至她的閨房,大多為小說與戲劇類作品。

從中隨機挑選幾本,可見她的閱讀興趣頗為廣泛,包含:

- 《特維耶小姐的故事》(Histoire de Mademoiselle de Terville),作者為瑪德琳・德・普伊修(Madeleine d'Arsant de Puisieux)

- 《躍進的哲人,或無與倫比的歐仁的書信與原始手稿》(Le Philosophe parvenu ou Lettres et pièces originales contenant les aventures d'Eugène Sans-Pair),作者為羅伯-馬丁・勒絮瓦(Robert-Martin Lesuire)

- 《雜集作品:包含悲劇、詩文與散文作品》(Oeuvres mêlées... contenant des tragédies et différents ouvrages en vers et en prose),作者為瑪德琳-安潔莉克・德・戈梅茲(Madeleine-Angélique de Gomez)

此外,王后在巴黎的杜樂麗宮內還擁有一個更大且更具正式性的圖書館,顯示出她不僅熱愛藝術與音樂,也對文學懷有濃厚興趣[226]。

瑪麗・安東妮在死後多年,依然是歷史上的重要人物,長期以來被視為保守主義、天主教會、財富與時尚的象徵。她的形象成為眾多書籍、電影與其他媒體的主題。對許多具有政治立場的作家而言,瑪麗・安東妮成了階級衝突、西方貴族制與專制政權的代表性人物。一些同時代人,如湯瑪斯·傑弗遜,更直接將法國大革命的爆發歸因於她的行為與影響。她的名字至今仍引發激烈討論,既代表著極致的皇室奢華,也承載著革命浪潮下君主制度的崩潰[227]。

在大眾文化中的形象

[编辑]「那就叫他們吃蛋糕吧!」這句話長期以來被慣例性地歸因於瑪麗・安東妮,但其實並無任何證據顯示她曾說過這句話,如今普遍被視為一種記者筆下的陳腔濫調[228]。這句話最早出現在盧梭自傳體作品《懺悔錄》第一部第六卷中,該書於1767年完成,1782年出版,內容寫道:

Enfin je me rappelai le pis-aller d’une grande princesse à qui l’on disait que les paysans n’avaient pas de pain, et qui répondit : Qu’ils mangent de la brioche.

最後,我想起一位偉大的公主在被告知農民沒有麵包時,回答:『那就讓他們吃布莉歐吧(brioche)吧。』

盧梭僅稱這句話出自一位「偉大的公主」,並未指名瑪麗・安東妮,而這段文字的寫作時間也早於她抵達法國(她於1770年成為法國王太子妃)。學者認為,這段話很可能是盧梭完全虛構的,用以諷刺貴族對民間疾苦的無知。後人出於政治宣傳或誤傳,才將其強加於瑪麗・安東妮的名下,進一步加深她「冷酷、奢華、無知」的歷史形象。[229]

在美國,為感謝法國在美國獨立戰爭中的協助,1788年命名了一座城市為瑪麗埃塔,以表達對法國的感激之情[230]。

瑪麗・安東妮的一生成為多部電影的主題,例如《瑪麗皇后 (1938年電影)》(Marie Antoinette, 1938 年)與《凡爾賽拜金女》(Marie Antoinette,2006 年)[231][232]。關於她的生平,有一本由安東妮雅・佛瑞澤(Antonia Fraser)所著的書,書名為《瑪麗・安東妮:旅程》(Marie Antoinette: The Journey)[233][234]。2022年,她的故事被 Canal+ 與 英國廣播公司 攜手改編為一部英語電視劇 Marie Antoinette。

頭銜

[编辑]- 奧地利女大公瑪麗亞·安東妮(Archduchess Maria Antonia of Austria)、匈牙利波西米亞公主(Princess of Hungary and Bohemia)、托斯卡納公主(Princess of Tuscany)(1755-1770)

- 法國王儲妃殿下(Son Altesse Royale Dauphine de France,1770-1774)

- 法國和納瓦拉王后陛下(Sa Majesté la Reine de France et de Navarre,1774-1791)

- 法蘭西人的王后陛下(Sa Majesté la reine des Français,1791-1792)

家譜

[编辑]| Simplified family tree illustrating the Bourbon-Habsburg-Lorraine connections[235] |

|---|

|

Notes: Solid vertical lines indicate parent-child relationship, while dashed lines represent more distant ancestor-descendant connections. |

子嗣

[编辑]| Name | Portrait | Lifespan | Age | Notes |

|---|---|---|---|---|

| 瑪麗-泰蕾茲-夏洛特 皇家女士 |

|

19 December 1778 – 19 October 1851 |

72年10个月 | 下嫁表親——安古蘭公爵路易-安托萬,未來的法國國王查理十世的長子。. |

| 路易·約瑟夫·澤維爾·弗蘭索瓦 法國王太子 |

|

22 October 1781 – 4 June 1789 |

7年7个月又13天 | 童年時罹患結核病,並於三級會議召開的當天去世。 |

| Louis XVII of France (名義上的) 法蘭西和納瓦拉國王 |

|

27 March 1785 – 8 June 1795 |

10年2个月又12天 | 幼年時去世,未留下子嗣。他從未正式成為國王,也未實際執政。他的頭銜是由王室擁護者所授,並因他叔叔在1814年波旁王朝復辟時採用「路易十八」而非「路易十七」作為登基名號而被間接承認。 |

| 瑪麗·蘇菲·海倫·碧雅翠絲 |

|

9 July 1786 – 19 June 1787 |

11个月10天 | 出生後僅11個月即在凡爾賽宮去世,死前連續數日出現痙攣症狀,可能與結核病有關。[236] |

除了她的親生子女外,瑪麗安東妮還收養了四名孩子:

- 「阿爾芒」法蘭索瓦-米歇爾·加涅(François-Michel Gagné),一名於1776年被收養的貧窮孤兒;

- 尚·阿米卡爾(Jean Amilcar),一位塞內加爾的奴隸男孩,1787年由布夫勒騎士(Chevalier de Boufflers)贈送給王后作為禮物,但瑪麗安·東妮將他釋放、施洗並收養,並安排他住進一所寄宿學校;

- 歐內斯廷·朗布里蓋(Ernestine Lambriquet),宮中兩位僕人的女兒,自幼作為王后女兒瑪麗-泰蕾茲的玩伴被撫養,母親於1788年去世後由王后正式收養;

- 「柔伊」珍·路易絲·維克多麗(Jeanne Louise Victoire),1790年成了孤兒,王后因感念其已故父母的忠誠,連同其兩位姊姊一起收養,負擔這些孩子的生活費用[237]。

在這些孩子當中,實際與王室同住的只有阿爾芒、歐內斯廷與柔伊。尚·阿米卡爾,以及柔伊與阿爾芒的年長兄姊(他們也曾被王室夫婦正式認作寄養子女),並未與王室同住,而是由王后資助生活與教育。王后遭監禁後,資助中斷,對某些人(至少對阿米卡爾)帶來致命影響──他被寄宿學校驅逐,據傳餓死街頭,但事實上是被其中一位老師收養,幾年後因病去世[237][238]。

阿爾芒與柔伊的地位與歐內斯廷更為接近:阿爾芒自幼與國王與王后一同住在宮廷中,直到革命爆發後因支持共和理念而離開;柔伊則被選為王太子的玩伴,就如同歐內斯廷曾是瑪麗-特蕾絲的玩伴一樣,在1791年王室逃亡瓦雷訥前被送往修道院學校與她的姊姊們一同生活[237]。

影視、文學作品、遊戲

[编辑]- 傳記《瑪麗·安東尼》,史蒂芬·褚威格著

- 漫畫、動畫《凡爾賽玫瑰》

- 1938年 電影《絶代艷后》

- 2006年 電影《凡爾賽拜金女》

- 鏡音鈴、連的歌曲《惡之召使》中鈴的角色原型正是瑪麗·安東尼。

- 2010年 游戏《枪弹辩驳 希望学园与绝望高中生》中作为角色塞蕾丝缇雅所向往的对象出场。

- 2011年 漫畫《最後的餐廳》,作者:藤榮道彥,第二話登場。

- 2014年 动画电影《天才眼镜狗》

- 2015年 手機遊戲《Fate/Grand Order》——以「Rider」、「Caster」和「Avenger」(Alter)的職階登場,其中「Rider」、「Caster」職階時在遊戲中的形象较传统印象更为正面,而「Avenger」(Alter)職階時的形象則是眾所周知的傳統印象。

- 2015年 漫畫《第三猶太勇士》,作者:乃木板太郎,本作偏史實向,部分劇情為虛構。

- 2015年 漫畫《屍亂凡爾賽》主角的姐姐,也是主角所替身的對象,作者:スエカネクミコ,本作引用背景,劇情為架空虛構與科幻。

- 2016年 漫畫《末代王妃》的主角,作者:惣領冬實,本作偏史實向(凡爾賽宮有參與監督)。

- 2018年 手機遊戲《旅遊大亨》(모두의마블 for kakao)——양투아네트(Antoinette,安托瓦内特)

- 2019年 網易旗下手游《第五人格》推出的新監管者紅夫人的原型即為瑪麗公主

- 2020年 日本歌手Aimer歌曲《marie》

- 2023年 電影《拿破崙》

- 《義呆利》音樂劇中,於普法戰爭一段中出場。

- 《聖女戰旗》中同名角色,由染音若蔡配音。故事為架空的法國大革命。

- 《時空公主》扮裝故事手遊中,做為故事書供玩家遊玩,擁有數條支線。

- 《魔女大戰 32名異能魔女交戰廝殺》漫畫中同名角色,做為「純之魔女」登場,他的技能和斷頭台有關。

參見

[编辑]資料來源

[编辑]- ^ 1791年9月4日起其君主配偶头衔为“法国人的王后”。

- ^ Lever 2006,第1頁

- ^ ( in the Parlement de Paris, early 1785, after Louis XVI bought St Cloud chateau for the personal use of Marie Antoinette), quoted in Castelot 1957,第233頁

- ^ C.f. the following quote: "she (Marie Antoinette) thus obtained promises from Louis XVI which were in contradiction with the Council's (of Louis XVI's ministers) decisions", quoted in Castelot 1957,第186頁

- ^ The Birth of Marie Antoinette | History Today. historytoday.com. [2022-11-20].

- ^ Fraser 2002,第5–6頁

- ^ de Decker, Michel. Marie-Antoinette, les dangereuses liaisons de la reine. Paris, France: Belfond. 2005: 12–20. ISBN 978-2714441416.

- ^ Fraser, Antonia. Marie Antoinette. Anchor. 2001.

- ^ de Ségur d'Armaillé, Marie Célestine Amélie. Marie-Thérèse et Marie-Antoinette. Paris, France: Editions Didier Millet. 1870: 34, 47.

- ^ 10.0 10.1 Fraser 2001,第22–23, 166–70頁

- ^ Lever 2006,第10頁

- ^ 12.0 12.1 Cronin 1989,第45頁

- ^ Fraser 2002,第32–33頁

- ^ Cronin 1989,第46頁

- ^ Weber 2007,第13–14頁

- ^ Delorme, Philippe. Marie-Antoinette. Épouse de Louis XVI, mère de Louis XVII. Pygmalion Éditions. 1999: 13.

- ^ 17.0 17.1 Fraser 2002,第28頁.

- ^ Covington, Richard. Marie Antoinette. Smithsonian Magazine. November 2006. (原始内容存档于Jan 24, 2024).

- ^ Weber 2007,第15–16頁

- ^ Erickson 1991,第40–41頁

- ^ Fraser 2001,第37頁.

- ^ Fraser 2001,第51–53頁

- ^ Nolhac, Pierre, La Dauphine Marie Antoinette: 46–48, 1929

- ^ 玛丽·安托瓦内特的时尚革命 (页面存档备份,存于互联网档案馆),汤玛窦(翻譯),原文屬自由撰稿人玛丽亚·皮拉尔·奎拉特·德·耶罗(María Pilar Queralt Del Hierro,)撰写,摘自National Geographic

- ^ Fraser 2001,第70–71頁

- ^ Nolhac 1929,第55–61頁

- ^ Fraser 2001,第157頁; d'Arneth & Geffroy 1874,第80–90, 110–115頁.

- ^ Cronin 1974,第61–63頁

- ^ Cronin 1974,第61頁

- ^ Fraser 2001,第80–81頁; d'Arneth & Geffroy 1874,第65–75頁.

- ^ Lever 2006,第38頁

- ^ Fraser, Marie Antoinette, 2001, p. 124.

- ^ Levron, Jacques. Madame du Barry. 1973: 75–85.

- ^ Lever 1991,第124頁

- ^ Goncourt, Edmond de. La Du Barry. Paris, France: G. Charpentier. 1880: 195–96.

- ^ Lever, Evelyne, Louis XV, Fayard, Paris, 1985, p. 96

- ^ Vatel, Charles. Histoire de Madame du Barry: d'après ses papiers personnels et les documents d'archives. Paris, France: Hachette Livre. 1883: 410. ISBN 978-2013020077.

- ^ Fraser 2001,第136–37頁; d'Arneth & Geffroy 1874,第475–480頁.

- ^ Castelot 1962,第107–108頁; Fraser 2001,第124–27頁; Lever 1991,第125頁.

- ^ Cronin 1974,第215頁

- ^ Batterberry, Michael; Ruskin Batterberry, Ariane. Fashion, the mirror of history. Greenwich, Connecticut: Greenwich House. 1977: 190. ISBN 978-0-517-38881-5.

- ^ Fraser 2001,第150–51頁

- ^ Erickson 1991,第163頁

- ^ Thomas, Chantal. The Wicked Queen: The Origins of the Myth of Marie Antoinette. Translated by Julie Rose. New York: Zone Books, 2001, p. 51.

- ^ Fraser 2001,第140–45頁

- ^ d'Arneth & Geffroy 1874,第400–410頁.

- ^ Fraser 2001,第129–31頁

- ^ Fraser 2001,第131–32頁; Bonnet 1981

- ^ Fraser 2001,第111–13頁

- ^ Howard, Patricia. Gluck: An Eighteenth-century Portrait in Letters and Documents. Clarendon Press. 1995: 105–15, 240–45. ISBN 978-0-19-816385-5.

- ^ Lever, Evelyne, Louis XVI, Fayard, Paris, 1985, pp. 289–91

- ^ Cronin 1974,第158–59頁

- ^ Fraser 2002b,第156頁.

- ^ Circumcision and phimosis in eighteenth century France. History of Circumcision. [16 December 2016].

- ^ Cronin 1974,第159頁

- ^ Fraser 2001,第160–61頁

- ^ Cronin 1974,第161頁

- ^ Hibbert 2002,第23頁

- ^ Fraser 2001,第169頁

- ^ Fraser, Antonia. Marie Antoinette: The Journey. Phoenix. 2006: 182–193. ISBN 9780753821404.

- ^ Samuel, Henry. Marie-Antoinette's torrid affair with Swedish count revealed in decoded letters. The Telegraph. 12 January 2016.

- ^ Cronin 1974,第162–64頁

- ^ Fraser 2001,第158–71頁

- ^ d'Arneth & Geffroy 1874,第168–170, 180–182, 210–212頁.

- ^ Kindersley, Dorling. Fashion: The Definitive History of Costume and Style. New York: DK Publishing. 2012: 146–49.

- ^ Cronin 1974,第127–28頁

- ^ Fraser 2001,第174–79頁

- ^ [1] 互联网档案馆的存檔,存档日期18 March 2015. Kelly Hall: "Impropriety, Informality and Intimacy in Vigée Le Brun's Marie Antoinette en Chemise", pp. 21–28. Providence College Art Journal, 2014.

- ^ Larkin, T. Lawrence. A "Gift" Strategically Solicited and Magnanimously Conferred. Winterthur Portfolio. 2010, 44 (1): 31–76. ISSN 0084-0416. JSTOR 10.1086/651087. S2CID 142922208. doi:10.1086/651087.

- ^ Marie-Antoinette | Biography & French Revolution. Encyclopædia Britannica. [3 February 2018].

- ^ Fraser 2001,第152, 171, 194–95頁

- ^ Meagen Elizabeth Moreland: The Performance of Motherhood in the Correspondence of Madame de Sévigné, Marie-Thérèse of Austria and Joséphine Bonaparte to their Daughters. Chapter I: Contextualizing the correspondence, p. 11 互联网档案馆的存檔,存档日期2 February 2017. (retrieved 1 October 2016).

- ^ From Vienna to Versailles: from Imperial Princess to Crown Prince (PDF).

- ^ Arneth, Alfred. Marie Antoinette; Joseph II, und Leopold II. Leipzig / Paris / Vienna: K.F. Köhler / Ed. Jung-Treuttel / Wilhelm Braumüller. 1866: 23 (footnote) (法语及德语).

- ^ Fraser 2002,第186頁.

- ^ Fraser 2001,第184–87頁

- ^ Price 1995,第55–60頁

- ^ Fraser, pp. 232–36

- ^ Le Marquis de Beaucourt. Lettres de Marie Antoinette ii. 1895: 42–44.

- ^ Lever 1991,第350–353頁.

- ^ Cronin 1974,第193頁

- ^ Fraser 2001,第198–201頁

- ^ Price, Munro. The Road from Versailles: Louis XVI, Marie Antoinette, and the Fall of the French Monarchy. Macmillan. 2003: 14–15, 72. ISBN 978-0-312-26879-4.

- ^ Zweig 2002,第121頁

- ^ Wheeler, Bonnie; Parsons, John Carmi. Eleanor of Aquitaine: Lord and Lady. 2003: 288.

- ^ Charles-Alexandre de Calonne | French statesman. Britannica. [2021-12-16] (英语).

- ^ 87.0 87.1 Fraser 2001,第218–20頁

- ^ Price, Munro. Preserving the Monarchy: The Comte de Vergennes 1774-1787. Cambridge University Press. 1995: 30–35, 145–50. ISBN 978-0-521-46566-3.

- ^ Farr, Evelyn. Marie-Antoinette and Count Fersen: The Untold Love Story 2nd Revised. Peter Owen Publishers. 12 October 2013. ISBN 978-0720610017.

- ^ Fraser 2001,第202頁

- ^ Joseph Bamat. Science sheds new light on Marie Antoinette 'love affair'. France24. 12 January 2016.

- ^ Farr, Evelyn. I Love You Madly: Marie-Antoinette and Count Fersen: The Secret Letters. Peter Owen Publishers. 1 July 2016. ISBN 978-0720618778.

- ^ Hunt, Lynn. "The Many Bodies of Marie Antoinette: Political Pornography and the Problem of the Feminine in the French Revolution". In The French Revolution: Recent Debates and New Controversies 2nd edition, ed. Gary Kates. New York and London: Routledge, 1998, pp. 201–18.

- ^ Lever 2006,第158頁

- ^ Fraser, pp. 206–08

- ^ Gutwirth, Madelyn. The Twilight of the Goddesses: Women and Representation in the French Revolutionary Era. Rutgers University Press. 1992: 103, 178–85, 400–05. ISBN 978-0-8135-1787-2.

- ^ Fraser 2002b,第207頁.

- ^ Fraser 2001,第208頁

- ^ Bombelles, Marc-Marie marquis de. Journal. 1: 1780-1784. Droz. 1977: 258–65 (法语).

- ^ Banat 2006,第151-152頁.

- ^ Cronin 1974,第204–05頁

- ^ Fraser 2001,第214–15頁

- ^ 103.0 103.1 Fraser 2002,第217頁.

- ^ Fraser 2002b,第217頁.

- ^ Fraser 2001,第216–20頁

- ^ Lever 1991,第358–360頁.

- ^ Fraser 2001,第224–25頁

- ^ Lever 2006,第189頁

- ^ Stefan Zweig, Marie Antoinette: The portrait of an average woman, New York, 1933, pp. 143, 244–47

- ^ Fraser 2001,第267–69頁

- ^ Ian Dunlop, Marie-Antoinette: A Portrait, London, 1993

- ^ Évelyne Lever, Marie-Antoinette : la dernière reine, Fayard, Paris, 2000

- ^ Simone Bertière, Marie-Antoinette: l'insoumise, Le Livre de Poche, Paris, 2003

- ^ Jonathan Beckman, How to ruin a Queen: Marie Antoinette, the Stolen Diamonds and the Scandal that shook the French throne, London, 2014

- ^ Munro Price, The Fall of the French Monarchy: Louis XVI, Marie Antoinette and the baron de Breteuil, London, 2002

- ^ Deborah Cadbury, The Lost King of France: The tragic story of Marie-Antoinette's Favourite Son, London, 2003, pp. 22–24

- ^ Cadbury, p. 23

- ^ Fraser 2001,第226頁

- ^ Fraser 2002,第244頁.

- ^ Fraser 2001,第248–52頁

- ^ 121.0 121.1 Fraser 2001,第248–50頁

- ^ Fraser 2001,第246–48頁

- ^ Lever 1991,第419–420頁.

- ^ Fraser 2001,第250–60頁

- ^ Fraser 2001,第254–55頁

- ^ Fraser 2001,第254–60頁

- ^ Facos, p. 12.

- ^ Schama, p. 221.

- ^ Fraser 2001,第255–58頁

- ^ Fraser 2001,第257–58頁

- ^ Fraser 2001,第258–59頁

- ^ Fraser 2001,第260–61頁

- ^ Fraser 2001,第263–65頁

- ^ Lever 2001,第448–453頁.

- ^ Morris, Gouverneur. Beatrix Cary Davenport , 编. A diary of the French Revolution 1789–93. Boston: Houghton Mifflin. 1939: 66–67.

- ^ Nicolardot, Louis, Journal de Louis Seize, 1873, pp. 133–38

- ^ Fraser 2001,第274–78頁

- ^ Fraser 2001,第279–82頁

- ^ Lever 1991,第462–467頁.

- ^ Doyle, William. The Oxford History of the French Revolution. Oxford University Press. 1990: 100–105.

- ^ Fraser 2001,第280–85頁

- ^ Morris 1939,第130–35頁

- ^ Fraser 2001,第282–84頁

- ^ Lever 1991,第474–478頁.

- ^ 145.0 145.1 Fraser 2001,第284–89頁

- ^ 146.0 146.1 Browning, Oscar (编). Despatches of Earl Gower. Cambridge: Cambridge University Press. 1885: 70–75, 245–50.

- ^ Journal d'émigration du prince de Condé. 1789–1795, publié par le comte de Ribes, Bibliothèque nationale de France. [2] 互联网档案馆的存檔,存档日期7 March 2016.

- ^ Castelot, Charles X, Librairie Académique Perrin, Paris, 1988, pp. 78–79

- ^ Fraser 2001,第289頁

- ^ Lever 1991,第484–485頁.

- ^ dossiers d'histoire – Le Palais du Luxembourg – Sénat. senat.fr. [18 October 2015]. (原始内容存档于4 March 2016).

- ^ Fraser 2001,第304–08頁

- ^ Discours prononcé par M. Necker, Premier Ministre des Finances, à l'Assemblée Nationale, le 24. Septembre 1789.[3] 互联网档案馆的存檔,存档日期3 December 2022.

- ^ Fraser 2001,第315頁

- ^ Lever 1991,第536–537頁.

- ^ Fraser 2001,第319頁

- ^ Castelot 1962,第334頁; Lever 1991,第528–530頁.

- ^ Mémoires de Mirabeau, tome VII, p. 342.

- ^ Lever 1991,第524–527頁.

- ^ Fraser 2001,第314–316頁; Castelot 1962,第335頁.

- ^ Fraser 2001,第313頁

- ^ Zevin, Alexander. Marie Antoinette and The Ghosts of the French Revolution. Cineaste. Spring 2007, 32 (2): 32–34 –通过Academic Search Ultimate.

- ^ Fraser 2001,第321–323頁; Lever 1991,第542–552頁; Castelot 1962,第336–339頁.

- ^ Fraser 2001,第321–325頁; Castelot 1962,第340–341頁.

- ^ Fraser 2001,第325–48頁

- ^ Lever 1991,第555–568頁.

- ^ Lever 1991,第569–575頁; Castelot 1962,第385–398頁.

- ^ Mémoires de Madame Campan, première femme de chambre de Marie-Antoinette, Le Temps retrouvé, Mercure de France, Paris, 1988, p. 272, ISBN 2-7152-1566-5

- ^ Le Marquis de Beaucourt. Lettres de Marie Antoinette ii. 1895: 364–78.

- ^ Lever 1991,第576–580頁.

- ^ Fraser 2001,第350, 360–71頁

- ^ Fraser 2001,第353–54頁

- ^ Fraser 2001,第350–52頁

- ^ Fraser 2001,第357–358頁; Castelot 1962,第408–409頁.

- ^ Marie Antoinette as queen of France. Die Welt der Habsburger. [15 December 2020] (英语).

- ^ Mark, Harrison W. Declaration of Pillnitz. World History Encyclopedia. 2022-09-09 [2024-06-01]. (原始内容存档于2024-04-04) (英语).

- ^ Marie Antoinette's View of the Revolution (8 September 1791). LIBERTY, EQUALITY, FRATERNITY: EXPLORING THE FRENCH REVOLUTION. 8 September 1791 [21 January 2024] (英语).

- ^ Lever 1991,第599–601頁.

- ^ 179.0 179.1 Fraser 2001,第365–68頁

- ^ Lever 1991,第607–609頁.

- ^ Castelot 1962,第415–416頁; Lever 1991,第591–592頁.

- ^ Castelot 1962,第418頁.

- ^ Fraser 2001,第371–73頁

- ^ Fraser 2001,第368, 375–78頁

- ^ Fraser 2001,第373–379頁; Castelot 1962,第428–435頁.

- ^ Fraser 2001,第382–86頁

- ^ Fraser 2001,第389頁; Castelot 1962,第442–446頁.

- ^ Fraser 2001,第392頁

- ^ Fraser 2001,第395–399頁; Castelot 1962,第447–453頁.

- ^ Castelot 1962,第453–457頁.

- ^ Marie Antoinette: Last Queen of France. Jane Austen Centre and the Jane Austen Online Gift Shop. [2021-12-13]. (原始内容存档于13 December 2021) (英语).

- ^ Fraser 2001,第398, 408頁

- ^ Fraser 2001,第411–12頁

- ^ Fraser 2001,第412–14頁

- ^ Funck-Brentano, Frantz: Les Derniers jours de Marie-Antoinette, Flammarion, Paris, 1933

- ^ Furneaux 1971,第139–42頁

- ^ Fraser 2001,第437頁.

- ^ G. Lenotre: The Last Days of Marie Antoinette, 1907.

- ^ Fraser 2001,第416–20頁

- ^ Castelot 1962,第496–500頁.

- ^ Procès de Louis XVI, de Marie-Antoinette, de Marie-Elisabeth et de Philippe d'Orléans, Recueil de pièces authentiques, Années 1792, 1793 et 1794, De Mat, imprimeur-libraire, Bruxelles, 1821, p. 473

- ^ Castelot 1957,第380–385頁; Fraser 2001,第429–435頁.

- ^ Hardman, John. Marie-Antoinette: The Making of a French Queen. Yale University Press. 2019: 304.

- ^ Le procès de Marie-Antoinette, Ministère de la Justice, 17 October 2011, (French) [4] 互联网档案馆的存檔,存档日期21 September 2015.

- ^ Furneaux 1971,第150–54頁

- ^ Elena Maria Vidal, Last Letter of Marie-Antoinette, Tea at Trianon, 26 May 2007

- ^ Courtois, Edme-Bonaventure; Robespierre, Maximilien de. Papiers inédits trouvés chez Robespierre, Saint-Just, Payan, etc. supprimés ou omis par Courtois.... Baudoin. 31 January 2019 –通过Google Books.

- ^ Chevrier, M. -R; Alexandre, J.; Laux, Christian; Godechot, Jacques; Ducoudray, Emile. Documents intéressant E.B. Courtois. In: Annales historiques de la Révolution française, 55e Année, No. 254 (Octobre–Décembre 1983), pp. 624–28. Annales Historiques de la Révolution Française. 1983, 55 (254): 624–35. JSTOR 41915129.

- ^ Castelot 1957,第550–558頁; Lever 1991,第660頁.

- ^ Fraser 2001,第440頁

- ^ The Times 23 October 1793 互联网档案馆的存檔,存档日期1 November 2009., The Times.

- ^ Famous Last Words. 23 May 2012.

- ^ Marie Tussaud. encyclopedia.com. [28 March 2016].

- ^ Ragon, Michel, L'espace de la mort, Essai sur l'architecture, la décoration et l'urbanisme funéraires, Michel Albin, Paris, 1981, ISBN 978-2-226-22871-0 [5] 互联网档案馆的存檔,存档日期3 December 2022.

- ^ Passages from his autobiography. bartleby. 1854 [17 May 2021] (英语).

- ^ Burke, Edmund. Reflections on the Revolution in France, And on the Proceedings in Certain Societies in London Relative to that Event. In a Letter Intended to Have Been Sent to a Gentleman in Paris 1. London: J.Dodsley in Pall Mall. 17901790 [7 September 2021].

- ^ Maria Carolina (1752–1814). Cengage. 2019 [17 May 2021] (英语).

- ^ Fraser 2001,第411, 447頁

- ^ Hunt, Lynn. The Many Bodies of Marie Antoinette: Political Pornography and the Problem of the Feminine in the French Revolution. Kates, Gary (编). The French Revolution: Recent Debates and New Controversies 2nd. London, England: Routledge. 1998: 201–18. ISBN 978-0415358330.

- ^ Kaiser, Thomas. From the Austrian Committee to the Foreign Plot: Marie-Antoinette, Austrophobia, and the Terror. French Historical Studies (Durham, North Carolina: Duke University Press). Fall 2003, 26 (4): 579–617. S2CID 154852467. doi:10.1215/00161071-26-4-579.

- ^ Thomas, Chantal. The Wicked Queen: The Origins of the Myth of Marie Antoinette. 由Julie Rose翻译. New York City: Zone Books. 2001: 149. ISBN 0942299396.

- ^ Jenner, Victoria. Celebrating Marie-Antoinette on her birthday. Waddesdon Manor. 12 November 2019 [18 November 2019].

- ^ Le 13e piano de Marie-Antoinette ? - Mardi 09 mai 2017. www.rouillac.com.

- ^ MARIE ANTOINETTE'S PIANO.

- ^ P. L. Jacob. Bibliothèque de la reine Marie-Antoinette au Petit Trianon d'après l'inventaire original dressé par ordre de la convention : catalogue avec des notes inédites du marquis de Paulmy. Paris: Jules Gay, 1863.

- ^ "Marie Antoinette", LibraryThing https://www.librarything.com/profile/MarieAntoinette 互联网档案馆的存檔,存档日期24 October 2021. Accessed October 23, 2021.

- ^ Jefferson, Thomas. Autobiography of Thomas Jefferson. Mineola, New York: Courier Dover Publications. 2012 [29 March 2013]. ISBN 978-0486137902.

I have ever believed that had there been no queen, there would have been no revolution.

- ^ Fraser 2001,第xviii, 160頁; Lever 2006,第63–65頁; Lanser 2003,第273–90頁.

- ^ Johnson 1990,第17頁

- ^ Sturtevant, pp. 14, 72.

- ^ Dyke, W. S. Van; Duvivier, Julien, Marie Antoinette (Biography, Drama, History), Norma Shearer, Tyrone Power, John Barrymore, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), 1938-08-26 [2024-06-01]

- ^ Coppola, Sofia, Marie Antoinette (Biography, Drama, History), Kirsten Dunst, Jason Schwartzman, Rip Torn, Columbia Pictures, Pricel, Tohokushinsha Film Corporation (TFC), 2006-10-20 [2024-06-01]

- ^ Dunst puts fresh face on 'Marie Antoinette'. MSNBC. Associated Press. October 23, 2006 [December 11, 2008]. (原始内容存档于September 16, 2012).

- ^ Kirsten Dunst Poses as Marie Antoinette in Vogue. Fox News Channel. Associated Press. August 14, 2006 [December 10, 2008]. (原始内容存档于January 28, 2007).

- ^ Fraser 2002

- ^ Fraser, Antonia, Marie Antoinette, The Journey, Anchor Books, USA, 2001, p. 257, ISBN 0-385-48949-8.

- ^ 237.0 237.1 237.2 Philippe Huisman, Marguerite Jallut: Marie Antoinette, Stephens, 1971.

- ^ Une autre histoire

傳記

[编辑]- Bonnet, Marie-Jo. Un choix sans équivoque: recherches historiques sur les relations amoureuses entre les femmes, XVIe-XXe siècle. Paris: Denoël. 1981. OCLC 163483785 (法语).

- Castelot, André. Queen of France: a biography of Marie Antoinette. trans. Denise Folliot. New York: Harper & Brothers. 1957. OCLC 301479745.

- Cronin, Vincent. Louis and Antoinette. London: The Harvill Press. 1989. ISBN 978-0-00-272021-2.

- Dams, Bernd H.; Zega, Andrew. La folie de bâtir: pavillons d'agrément et folies sous l'Ancien Régime. trans. Alexia Walker. Flammarion. 1995. ISBN 978-2-08-201858-6.

- Facos, Michelle. An Introduction to Nineteenth-Century Art. Taylor & Francis. 2011 [1 September 2011]. ISBN 978-1-136-84071-5. (原始内容存档于2019-06-04).

- Fraser, Antonia. Marie Antoinette 1st. New York: N.A. Talese/Doubleday. 2001. ISBN 978-0-385-48948-5.

- Fraser, Antonia. Marie Antoinette: The Journey 2nd. Garden City: Anchor Books. 2002. ISBN 978-0-385-48949-2.

- Hermann, Eleanor. Sex With The Queen. Harper/Morrow. 2006. ISBN 0-06-084673-9.

- Hibbert, Christopher. The Days of the French Revolution. Harper Perennial. 2002. ISBN 0-688-16978-3.

- Johnson, Paul. Intellectuals. New York: Harper & Row. 1990. ISBN 978-0-06-091657-2.

- Lanser, Susan S. Eating Cake: The (Ab)uses of Marie-Antoinette. Goodman, Dena (编). Marie-Antoinette: Writings on the Body of a Queen. Psychology Press. 2003. ISBN 978-0-415-93395-7.

- Lever, Évelyne. Marie Antoinette: The Last Queen of France. London: Portrait. 2006. ISBN 978-0-7499-5084-2.

- 西蒙·沙瑪. 《公民們:法國大革命編年史》. 紐約: Vintage. 1989. ISBN 0-679-72610-1.

- Seulliet, Philippe. Swan Song: Music Pavillion of the Last Queen of France. World Of Interiors. July 2008, (7).

- Sturtevant, Lynne. A Guide to Historic Marietta, Ohio. The History Press. 2011 [1 September 2011]. ISBN 978-1-60949-276-2. (原始内容存档于2016-06-20).

- Weber, Caroline. Queen of Fashion: What Marie Antoinette Wore to the Revolution. Picador. 2007. ISBN 978-0-312-42734-4.

- 瑪麗·沃斯通克拉夫特. An Historical and Moral View of the Origin and Progress of the French Revolution and the Effect it Has Produced in Europe. St. Paul's. 1795.

- Farr, Evelyn. The Untold Love Story: Marie Antoinette & Count Fersen. Peter Owen Publishers. 2009.

外部連結

[编辑]- 《大英百科全书》中的条目:Marie-Antoinette(英文)

- 在《天主教百科全書》中的"Marie Antionette" (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- Story of Marie Antoinette with Primary Sources

LibriVox中的公有领域有声书《玛丽·安托瓦内特》

LibriVox中的公有领域有声书《玛丽·安托瓦内特》- 在Find a Grave上的玛丽·安托瓦内特

- Marie Antoinette's Head: The Royal Hairdresser, the Queen, and the Revolution – Lyons Press page

- Marie Antoinette Online (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- The marais of Marie-Antoinette (页面存档备份,存于互联网档案馆) on parismarais.com

- If they have no bread, let them eat cake. (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- 2015 Irish Examiner article (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- (英文)Marie-Antoinette.org (页面存档备份,存于互联网档案馆),一個關於瑪麗·安托瓦内特的網站

- (英文)法國凡爾賽宮關於瑪麗·安托瓦内特的官方資料網頁 (页面存档备份,存于互联网档案馆)