美國獨立宣言

| 美國獨立宣言 United States Declaration of Independence | |

|---|---|

1823年原件摹本 | |

| 原標題 | The unanimous Declaration of the thirteen united States of America |

| 創建日期 | 1776年6月-7月 |

| 批准日期 | 1776年7月4日 |

| 保管地 | 原件:国家档案局 草稿:國會圖書館 |

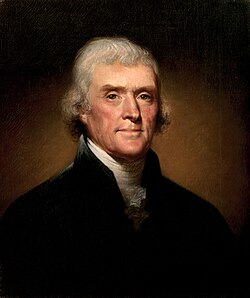

| 作者 | 托马斯·杰斐逊等人 (可能由提摩西·梅拉克手寫) |

| 签署人 | 56位出席大陆会议的代表 |

| 目的 | 宣告自大不列顛王國獨立並解釋原因[1] |

《美國獨立宣言》(英語:United States Declaration of Independence),全稱《美利堅十三個聯合邦一致宣言》[2](英語:The unanimous Declaration of the thirteen united States of America),是北美洲十三個英屬殖民地宣告自大不列顛王國獨立,並宣明此舉正當性之文告,為美國最重要的立國文書之一。1776年7月4日,第二次大陸會議在費城的賓夕法尼亞州議會大廈(後更名為獨立廳)一致通過了這份宣言。出席會議的代表後來被尊稱為「美国开国元勋」,他們在這份文件中清楚闡述了為何十三個殖民地認為自己已成為獨立主權的國家,不再受英國殖民統治。《獨立宣言》自發布以來,被廣泛傳閱與重印,對全球歷史和政治思想產生深遠影響。

美國獨立戰爭的爆發可追溯至1775年4月的列星頓與康科德戰役。在戰火初起之際,北美十三州殖民地於1775年5月10日重新召開大陸會議。英王喬治三世在同年8月23日正式宣告殖民地處於叛亂狀態。面對日益激烈的政治與軍事對抗,會議於1776年6月11日成立「五人委員會」,成員包括約翰·亞當斯、本傑明·富蘭克林、湯瑪斯·傑佛遜、羅伯特·李文斯頓與羅傑·雪曼。這個委員會負責起草一份正式文件,說明美洲殖民地脫離大不列顛王國的理由。亞當斯強力主張獨立,並說服委員會由傑佛遜負責撰寫原始草稿。傑佛遜於6月11日至6月28日之間完成初稿,之後由會議進行編修。

該宣言的核心在於為大陸會議投票宣告獨立提供理據,並闡述殖民地脫離英國統治的原因。早在7月2日,會議就通過了「李氏決議文」,正式聲明英國政府已無權在北美殖民地行使統治。《獨立宣言》列舉了對英王的27項控訴,包括限制殖民地立法、駐軍壓迫、妨礙司法、課稅無代表權等。同時,宣言也強調了若干天賦與法律上的基本權利,當中包括人民擁有推翻壓迫政權的權利。

1776年7月4日,大陸會議正式通過這份宣言,十三州代表一致贊成。宣言的簽署本質上是一項對英王的公然反叛,根據當時法律,屬於可處以酷刑與死刑的叛國行為。儘管如此,代表們仍毅然決定簽署此文件,確立殖民地的政治立場。兩天後的7月6日,《賓夕法尼亞晚報》首次公開刊登了《獨立宣言》。至7月8日中午,宣言首次在新澤西州特倫頓、賓夕法尼亞州伊斯頓與費城三地同步公開朗讀,象徵其正式對人民公布。

《獨立宣言》有多種發行形式,其中最廣為流傳的是由鄧拉普大型單頁版(Dunlap broadside),在宣言通過後迅速印製並分發,這份印刷品現收藏於華盛頓哥倫比亞特區的國會圖書館。至於正式簽署的版本,由提摩西·梅拉克負責誊寫,經國會於7月19日下令製作,並於8月2日由多數代表完成簽名[3][4]。此份版本現藏於国家档案和记录管理局,並被視為最具官方性質的原件。

作為人權與自由理念的象徵,《獨立宣言》具有深遠的世界性影響。美國總統亞伯拉罕·林肯視其為國家的道德準則,並主張應依其精神來詮釋《美國憲法》[5](p. 126)。1863年,林肯於南北戰爭期間發表著名的蓋茲堡演說,將《獨立宣言》的理念置於演說核心,被認為是美國歷史上最重要的演講之一[6]。宣言中第二句話:「我們認為這些真理是不言而喻的:人人生而平等,造物者賦予他們若干不可剝奪的權利,包括生命、自由與對幸福的追求」,已成為世界歷史上最廣為人知與引用的語句之一[7] 。美國歷史學者暨普立茲獎得主约瑟夫·埃利斯認為,《獨立宣言》蘊含了美國歷史上「最強而有力與具深遠後果的文字」[8]。

沿革

[编辑]歷史背景

[编辑]

在1776年7月《獨立宣言》正式通過時,北美十三個殖民地與大不列顛王國之間的戰爭已經持續了一年多。然而,雙方關係的惡化並非始於擦槍走火,而是可以追溯至1763年七年戰爭結束後的局勢變化。這一年標誌著英國在全球殖民擴張上的勝利,但也帶來龐大的戰爭債務,使大不列顛議會決意對北美殖民地加強財政控制,並以課稅作為手段。1765年,大不列顛議會通過《印花法令》,對殖民地的各類紙本文書課稅,引發廣泛抗議。接著於1767年推行的《湯森法令》,進一步課徵進口商品稅,並設立專員以監督稅收執行。對英國而言,這些措施是讓殖民地合理分擔大英帝國經費的手段。然而,在殖民地內部,這些政策被視為未經同意的壓迫性課稅,違背了「無代表,不納稅」的政治原則。殖民地人民強烈反對這種由遙遠國會主導、卻未設代表參與的制度[9](p. 162)。

根據英格蘭1688年光榮革命後所形成的主流憲政觀,議會至高無上,其立法權遍及整個帝國,任何由議會制定的法令皆具合法性與憲法性[9](pp. 200–202)。但在北美殖民地,一種不同的憲政思想逐漸興起。殖民地的政治思想家認為,英國憲法不僅是制度安排,更蘊含對人民的基本保障,包括財產權、自我治理權,以及抵抗暴政等基本權利,任何政府,包括議會,都不能侵犯這些權利[9](pp. 180–182)。隨著時間推移,越來越多殖民地居民開始質疑議會對殖民地的合法管轄權,認為即使英王仍是共同的君主,殖民地自身的議會應擁有對內自治的完全權力[10]。

這些政治分歧很快轉化為行動。1772年的松樹暴動與1773年的波士頓傾茶事件便是殖民地對英國稅制與行政干預的公開反抗[11][12] 。特別是在波士頓事件後,英國議會施加更嚴厲的懲罰措施,關閉波士頓港並撤銷麻薩諸塞的殖民地憲章,進一步加劇了美洲人民的憤怒與不信任。至1774年,美洲的政治思想家如山繆·亞當斯、詹姆斯·威爾森與湯瑪斯·傑佛遜,已開始明確主張,英國議會僅為本土之立法機關,而非整個帝國的代表機構。他們認為,各殖民地擁有自己合法成立的立法機構,僅在對國王效忠的框架下與帝國其他部分保持聯繫[9](pp. 224–225)。

湯瑪斯·傑佛遜在1775年11月的一封信中寫道:

Believe me, dear Sir: there is not in the British empire a man who more cordially loves a union with Great Britain than I do. But, by the God that made me, I will cease to exist before I yield to a connection on such terms as the British Parliament propose; and in this, I think I speak the sentiments of America.

譯文如下:

| “ | 請相信我,親愛的先生:在大不列顛帝國中,再也沒有比我更衷心支持與母國聯合的人了。但以造物主之名,我寧願死去,也不會接受如今英國議會所提之條件;我相信這正是美洲的共同心聲。 | ” |

| ——湯瑪斯·傑佛遜,1775年11月29日[13] | ||

這段話展現出殖民地人民在維繫與英國的傳統連結與爭取正當權利之間的掙扎。當和平與妥協的希望逐漸幻滅時,脫離統治、尋求獨立便成了唯一的出路。

大陸會議

[编辑]1774年,英國議會通過一系列旨在懲罰北美殖民地的法律,被稱為《強制法案》,而在美洲殖民地則普遍稱之為《不可容忍法案》。這些法案主要針對發生於1772年的「加斯比號事件」及1773年的「波士頓傾茶事件」,其內容包括關閉波士頓港、限制麻薩諸塞的自治權、擴大駐軍權力等措施,殖民地普遍視其為對英國憲法的踐踏與對殖民地自由的公然威脅[14]。面對這種局勢,十三個殖民地決定聯合回應,於1774年9月在費城召開第一次大陸會議,尋求協調一致的抗議方式。

第一次大陸會議的代表來自除喬治亞外的十二個殖民地,會議地點設於費城的木匠廳。與會代表多為各殖民地的重要政治人物,他們共同制定了一系列應對措施,包括組織對英國貨品的抵制、終止與英國的貿易往來(大陸協定),並起草呈交英王的致英王請願書,要求廢除《強制法案》。這些舉措顯示出殖民地在當時尚未完全放棄與母國的關係,大多數代表仍寄希望於透過和平手段,促使英王與國會回心轉意。

然而,英王喬治三世與時任首相諾斯勳爵卻堅決維護英國議會的至高權力。1774年11月,喬治三世在給諾斯的信中明言:「將由槍砲來決定他們是屬於這個國家的臣民,還是要選擇獨立」[15][16]。這段話反映出英王對於讓步毫無意願,亦預示著衝突升級的可能性。英國方面並未對殖民地的請願作出正面回應,反而著手準備軍事行動。1775年4月,列星頓與康科德的交火標誌著戰事正式爆發[17][18]。儘管如此,當時多數殖民地居民及政治人物仍對與英國和解抱有希望,期待國王能夠出面糾正議會的政策[18]。於是在戰火初起之際,第二次大陸會議於同年5月在費城賓夕法尼亞州議會大廈再次召開。

第二次大陸會議不僅涵蓋了前次未參與的喬治亞殖民地,討論內容也遠較第一次更加深入且更具戰略性。儘管部分代表已暗中支持脫離英國,但在法律上宣告獨立仍屬於叛國行為,足以判處死刑,因此無人公開主張。然而,戰局的發展與英方的態度迅速改變了輿論走向。1775年較後時間,大陸會議再次向英王呈遞《橄欖枝請願書》,表達對和平解決衝突的期待,但不久後即遭拒絕。喬治三世發表《鎮壓造反與叛亂宣言》,宣布美洲殖民地已進入反叛狀態,並於10月26日在議會表示已考慮接受外國援軍來鎮壓殖民地叛亂[19](p. 25)。隨著英王公開背書對殖民地的武力鎮壓,進一步破壞了殖民地人民對君主的最後幻想,這種視國王為保護者的忠誠感迅速瓦解。部分英國議會成員雖對殖民地表達同情,警告政府的強硬政策將迫使美洲走向獨立,但這類聲音屬於少數,難以改變當局既定方針。隨著戰事升級,第二次大陸會議組織了大陸軍,並任命喬治·華盛頓為總司令,並開始進行對外聯絡與國際宣傳的準備。

社會風向的轉變

[编辑]1776年1月,一份在費城出版的小冊子《常識》(Common Sense)迅速掀起政治風潮。該書由英裔移民托馬斯·潘恩撰寫,語調激昂,筆鋒犀利,首次明確主張北美應與英國決裂。潘恩形容,雖然脫離帝國統治是一場艱困的戰役,但其必要性與正當性不容置疑。他將獨立理念與新教信仰相連結,呼籲殖民地人民擺脫君權的束縛,建立屬於美洲自己的政治身份認同。《常識》以前所未有的方式,打破了對「獨立」這一議題的沉默與忌諱,開啟了全社會關於美洲前途問題的公開辯論[20][19](p. 33)。這本小冊子迅速傳遍十三殖民地,成為美國歷史上最具影響力的政治出版物之一。喬治·華盛頓在閱讀後,命令全軍誦讀此文,以提振士氣。當時大陸軍經歷連番敗仗,情緒低落,而潘恩的文字在士兵之中激起了廣泛共鳴。不久之後,華盛頓率軍橫渡特拉華河,在特倫頓戰役中對駐紮當地的黑森傭兵發動突襲,取得重要勝利,扭轉了戰局[19](pp. 33–34)。《常識》的銷售與傳閱極為廣泛,除了印刷版本之外,還經常在酒館與集會場合被高聲朗讀。在當時人口約250萬的殖民地中,該書的銷量與影響堪稱空前。潘恩以簡明、平易近人的語言,將抽象的政治理念轉化為人民的具體訴求,使普通民眾也能理解與接受獨立的必要。

1776年2月,殖民地得知英國國會已通過《禁運法案》,不僅封鎖北美港口,更將所有美洲船隻視為敵對目標。此一舉動,在不少人眼中等同於英國單方面與殖民地決裂。約翰·亞當斯因此斷言,英國議會事實上已先行宣告獨立,他稱這部法案為「獨立法」,是對帝國結構的徹底瓦解[21][19](pp. 25–27)。緊接著又傳出喬治三世聘請德國傭兵協助鎮壓北美叛亂的消息,進一步激起殖民地人民的憤怒。英王動用外國武力對付自己的臣民,使許多原本對王室尚存幻想者終於清醒,轉而支持分離主張[22]。

在《常識》小冊子獲得巨大成功之後,潘恩在1776年12月又發表《美州危機》(The American Crisis)系列文章,以激勵語言鼓舞人心,其中開篇一句「這是考驗人心的時刻」(These are the times that try men's souls)更成為膾炙人口的格言。他警告那些在危機時刻逃避責任的「夏季士兵」與「陽光愛國者」,並讚揚那些在艱難中堅持理想的人才配得上人民的敬重與感激。他寫道:「暴政如地獄一般難以征服;然而我們擁有這樣的安慰:越是艱苦的鬥爭,勝利便越加光榮」(Tyranny, like hell, is not easily conquered; yet we have this consolation with us, that the harder the conflict, the more glorious the triumph.)[23]。這些言論成為革命戰爭初期的重要精神支柱,進一步鞏固了人們對抗帝國的決心。

地方宣言的推動

[编辑]1776年春季至夏季期間,來自各殖民地的聲音逐漸匯聚為一股日益高漲的獨立呼聲,透過多種形式的地方性或州級宣言表達出來,這些宣言最終推動了大陸會議對獨立議題的正式採納。歷史學者波琳·梅爾(Pauline Maier)統計,自1776年4月到7月間,十三個殖民地中有超過九十份地方或州級的獨立宣言出現,展現了支持與英國分離的廣泛共識[19](pp. 48,Appendix A)。這些宣言形式各異,有的以明確書面形式授權其代表在大陸會議中支持獨立,例如4月12日的《哈利法克斯決議》,使北卡羅來納成為首個明文授權代表可投票支持獨立的殖民地[24](pp. 678–679)。其他形式則包括州議會通過的法案,例如羅德島於5月4日正式宣布不再效忠英王,成為首個以立法方式終止與英國聯繫的殖民地[24](p. 679)[25][26]。

在地方層面,許多縣或城鎮議會也通過決議,公開支持獨立訴求。這些決議雖然規模較小,但亦是廣泛而深入的草根運動。有些聲明甚至以法院陪審團指導語的形式出現,例如南卡羅來納的首席大法官威廉·亨利·德雷頓於4月23日宣稱:「本地法律授權我宣告……喬治三世,英國國王……對我們無任何權威,我們亦無須服從於他」(The law of the land authorizes me to declare ... that George the Third, King of Great Britain ... has no authority over us, and we owe no obedience to him.)[19](pp. 69–72)。這些聲明共同構成了殖民地對脫離英國統治日益堅定的集體態度。雖然這些地方宣言在當代多已被後來通過的國家層級文獻所掩蓋,例如7月2日大陸會議通過的正式獨立決議案,與7月4日通過並印行的《獨立宣言》,但它們實際上為這些舉措奠定了基礎[19](p. 48)。現代學界普遍認為,一份歷史上曾被視為最早的地方宣言,即據稱於1775年5月通過的《梅克倫堡獨立宣言》,其真實性存疑,很可能是後人虛構[19](p. 174)。

各殖民地之協商

[编辑]在1776年春夏之交,十三殖民地內部對脫離英國的呼聲迅速升高,但即使如此,第二次大陸會議在早期仍未獲得充分授權,無法直接宣告獨立。由於與會代表是由十三個各自為政的地方政體選出,其來源包括臨時會議、自發組織與民選議會,每位代表均受限於所屬殖民地政府的具體指示。即使部分代表私下支持獨立,也不能在未獲授權的情況下公開表態,否則將違背選民與殖民地議會的信任,甚至面臨法律責任[27]。當時仍有數個殖民地明確禁止其代表推動與英國的分裂,而另一些殖民地的指示則模糊不清,無法作為正式投票的依據[19](p. 30)。因此,支持獨立的倡議者開始著手推動各個殖民地修正對代表的指令。根據會議慣例,唯有在多數代表團獲得充分授權的情況下,大陸會議方可通過宣告獨立的決議,並且至少需要有一個殖民地政府主動指示其代表向會議正式提出獨立案。這是一場既複雜又急切的政治角力,被當時人稱為一場「政治戰爭」[19](p. 59)[24](p. 671)[28]。

儘管許多殖民地公開表示支持獨立,但仍有部分地區表現出保留態度,特別是紐約、新澤西、馬里蘭、賓夕法尼亞與德拉瓦等中部殖民地。這些地區的政治菁英與民眾對於是否與英國決裂意見分歧。當時支持獨立的領導人認為,若能說服賓夕法尼亞改變立場,其他殖民地或將隨之效仿[24](p. 682)。然而,在5月1日,賓夕法尼亞省在一場聚焦於是否支持獨立的特別選舉中,反對獨立派保住了殖民地議會的控制權,顯示獨立運動在該地仍未取得主導地位[24](p. 683)。為了推動尚未建立獨立政權的殖民地採取行動,大陸會議在5月10日通過一項由約翰·亞當斯與理查德·亨利·李推動的決議,呼籲那些缺乏「足以應對政務需求之政府」(government sufficient to the exigencies of their affairs)的殖民地儘速推選新政府[24](p. 684)[19](p. 37)[29]。此項決議獲得全體一致通過,即使是反對獨立的領袖,例如賓夕法尼亞的約翰·迪金森,雖然他認為該決議不適用於本殖民地,但亦對此決議投下贊成票[24](p. 684)。這一決議為後來各殖民地成立臨時或常設革命政府提供了合法性基礎,也進一步削弱了英國在北美的政治影響力。

五月十五日弁言

[编辑]在1776年5月初,大陸會議正激烈辯論是否應公開宣告獨立。當時的背景是,英國國王喬治三世已公開拒絕與殖民地和解,並雇用外國傭兵前往鎮壓叛亂。此舉被許多殖民地領導人視為敵對行動,使得繼續效忠王室顯得不合時宜。為了應對這一局勢,會議照例委任一個小組負責起草一份弁言,說明即將提出之議案的目的。此前言由來自麻薩諸塞的約翰·亞當斯負責起草[19](p. 37)[24](p. 684)。

亞當斯撰寫的「弁言」明確指出,既然英王已拒絕與殖民地和解,並動用外籍軍隊對付北美人民,則所有以英王權威為基礎的政治制度都應被完全廢除。此一表述實際上是在鼓勵那些仍由英國貴族代表或親英勢力掌控的殖民地,尤其是賓夕法尼亞和馬里蘭,推翻現行政府體制,建立以民眾權利為基礎的政權[30][24](p. 684)[31] Congress passed the preamble on May 15 after several days of debate, but four of the middle colonies voted against it, and the Maryland delegation walked out in protest.[32][24](p. 685)。因此,這份前言不僅具有政治宣言的性質,亦被亞當斯視為事實上的「獨立宣言」,儘管當時尚未正式宣布與英國決裂[19](p. 38)。經過數日辯論後,大陸會議於5月15日通過此「前言」,但該決議未獲一致同意,四個中部殖民地投下反對票,馬里蘭代表團更以抗議為由退出會議。這顯示,即使到了1776年5月中旬,北美各殖民地對是否應徹底脫離英國仍存重大分歧。

李氏決議文

[编辑]在通過五月十五日弁言同一天,在維珍尼亞殖民地舉行的維珍尼亞大會上通過了一項決議,正式授權其在大陸會議中的代表提出一項動議,建議會議宣告十三個殖民地為「自由獨立的州」,並解除其對英國國王與議會的一切效忠義務[33][19](p. 63)。這項指令不僅表達了維珍尼亞的政治立場,也促使大陸會議採取更明確的行動。依據維珍尼亞大會的授權,來自該殖民地的代表理查德·亨利·李於6月7日在大陸會議上提出一項三部分的動議。這項動議後來被稱為《李氏決議文》(Lee Resolution),其內容包括:第一,宣告殖民地為自由獨立的州;第二,建議與外國締結聯盟;第三,建議制定一部殖民地之間的邦聯條款。該動議由約翰·亞當斯附議。《李氏決議文》的第一部分,即獨立條款,是其中最核心的部分,明確指出:「決議:這些聯合殖民地現在是,並且理當是,自由而獨立的州;它們解除對英國王室的一切效忠義務,並應完全終止與大不列顛之間的所有政治聯繫」(Resolved, that these United Colonies are, and of right ought to be, free and independent States, that they are absolved from all allegiance to the British Crown, and that all political connection between them and the State of Great Britain is, and ought to be, totally dissolved.)[19](p. 41)[34]。這一主張標誌著美利堅殖民地首次以正式提案方式在官方場合提出脫離英王統治的意圖。

然而,《李氏決議文》並未在會議上立即獲得通過。許多代表雖然承認與英國的和解已幾近無望,但仍對立即宣布獨立持保留態度。他們認為,若不先爭取外國援助,獨立可能會陷入孤立無援的困境,因此主張推遲宣布[24](pp. 689–690)[19](p. 42)。同時,部分殖民地代表尚未獲得本地政府授權,無法就獨立案進行表決。例如,賓夕法尼亞、德拉瓦、新澤西、馬里蘭與紐約的代表處境便較為尷尬,有些人甚至威脅若強行通過該案將退出會議。在此情況下,大陸會議於6月10日決定將對該案的進一步討論延後三週。在這段時間內,會議決定成立一個特別委員會,起草一份正式的獨立宣言,以便未來若《李氏決議文》獲得通過,可立即予以公布[24](p. 689)[35](pp. 33–34)[36][19](pp. 42–43)[37]。這項決定最終促成了《獨立宣言》的撰寫,由湯瑪斯·傑斐遜主筆,並由約翰·亞當斯與班哲文·富蘭克林等人協助修改。

逐步統一立場

[编辑]歷經數月的辯論與政治角力,各殖民地逐漸整合立場,推動一項正式的獨立宣言。1776年6月14日,康涅狄格殖民地議會正式指示其代表向大陸會議提出獨立主張[24](pp. 691–692)。翌日,新罕布什爾與德拉瓦兩地的議會亦明確授權其代表支持獨立,標誌著北部諸殖民地態度的逐步統一。賓夕法尼亞則經歷了一場政治上的轉折,當地親英派與主張獨立派的矛盾日益尖銳,最終導致殖民議會解散。6月18日,在湯瑪斯·麥基恩的主導下,由地方委員會組成的新政治機構授權賓夕法尼亞代表支持獨立,終於改變了該殖民地在大陸會議中的立場[38][24](p. 691)。新澤西早於1776年1月起由臨時殖民地議會接管行政權。6月15日,該議會決議,皇家總督威廉·富蘭克林(班哲文·富蘭克林之子)為「國家自由的敵人」,並將其逮捕[24](p. 692)。同月21日,新澤西議會選出新代表赴大陸會議,並明確賦予他們支持獨立的全權,成為推進獨立陣營中的新成員[24](p. 693)。

然而,至6月底,十三個殖民地中仍有馬里蘭與紐約尚未授權其代表支持獨立。馬里蘭代表早前因不滿亞當斯的五月十五日弁言而退出大會,並將是否支持獨立的決定交回安納波利斯大會處理[24](p. 694)。5月20日,安納波利斯大會明確拒絕亞當斯的主張,並指示代表繼續反對獨立。不過,代表塞繆爾·蔡斯回到馬里蘭,在當地諸多縣議會與民間決議支持獨立的壓力下,最終說服安納波利斯大會改變立場。6月28日,馬里蘭正式指示其代表支持獨立,使大陸會議中再無公開反對者[24](pp. 694–696)[39][19](p. 68)。

紐約的情勢則較為特殊。6月8日,大會辯論李氏決議文期間,紐約殖民地議會告知其代表暫勿表態[40][24](p. 698)。至6月30日,隨著英軍逼近紐約市,該議會被迫撤離,並中止運作直至7月10日。由於未能重新召開與發出明確指令,紐約代表在關鍵表決期間仍未獲得授權。但儘管如此,他們未公開反對會議的決定,選擇默許同僚的行動[41]。

至此,大陸會議內部的主要障礙已基本清除。十三個殖民地中十二個明確支持獨立,第十三個雖未正式授權,亦未強烈反對,為通過《獨立宣言》創造了足夠的政治共識。這一切都發生於1776年6月底至7月初的短短數週之間,標誌著英屬北美殖民地走向完全決裂、建立新政體的決定性轉折點。

起草與修改過程

[编辑]1776年6月11日,大陸會議任命了一個五人委員會,負責起草獨立宣言。這個五人委員會包括麻薩諸塞的約翰·亞當斯、賓夕法尼亞的班哲文·富蘭克林、維珍尼亞的湯瑪斯·傑佛遜、紐約的羅伯特·李文斯頓以及康涅狄格的羅傑·謝爾曼。雖然該委員會並未留下正式會議紀錄,導致後人對於具體起草過程存在一些不確定性,日後亞當斯與傑佛遜各自撰寫的回憶錄內容也有所出入[19](pp. 97–105)[42],但歷史學界普遍認為,委員會先就文件的基本架構進行討論,隨後決定由湯瑪斯·傑佛遜撰寫初稿[43]。委員會成員普遍認為,亞當斯應為此文件執筆,但亞當斯堅持推舉傑佛遜。他認為傑佛遜的文筆優美,且他本人在會議中已是眾所矚目的領導人物,由傑佛遜出面更為適宜。亞當斯承諾會在撰寫過程中給予協助,這一提議最終獲得通過[44]。

傑佛遜於6月11日至28日期間,幾乎在孤立狀態下完成初稿[19](p. 104)。他當時租住在費城市場街700號的一棟三層建築物的二樓,距離今日的獨立廳不遠。鑑於大陸會議日程繁忙,傑佛遜可用於寫作的時間實際並不多,根據各方推測,他很可能在短時間內快速完成了草稿。傑佛遜的文筆明顯受到了啟蒙思想家的影響,尤其是約翰·洛克與《常識》一書作者湯瑪斯·潘恩。文件初稿完成後,他邀請其他四位委員提供意見,並根據他們的建議作出一些文字修訂,富蘭克林一人即至少修訂其中48處。及後傑佛遜據此謄錄一份修訂版。最終版本於6月28日提交給大會,標題為《美利堅合眾國代表在大陸會議中所作之宣言》(A Declaration by the Representatives of the United States of America, in General Congress assembled)[45](p. 4)。

6月28日當天,大陸會議決議讓這份草案「擱置於桌面上」[24](p. 701),隨後展開為期數日的審查與修改[46]。會議對傑佛遜的原稿進行了大幅度編輯,刪減了大約四分之一的內容,主要包括冗贅語句的簡化、文句結構的改善,以及刪除某些政治敏感段落。其中最具爭議的是傑佛遜指責英王喬治三世將奴隸制度強加於殖民地的段落:「他從事殘酷之戰爭壓制人類之天性,侵犯人身之生命與自由二項未侵犯他者之人最神聖之權,俘虜他們並奴役於地球另一端,或於運送過程中悲慘地死去。这种海盗般的战争,即使异教政权也会不齿的行径,就是这个大不列颠基督徒国王的战争」。該段落最終被刪除,主要是為了安撫來自南卡羅來納與喬治亞這兩個以奴隸貿易為重心的州份。傑佛遜後來在其自傳中提到,這段對奴隸制度的譴責之所以被刪,不僅是為了南部州,也因為北部部分州份對此表示贊同。雖然北方人民奴隸擁有量不高,但在奴隸貿易中卻也扮演了不小的角色[47]。傑佛遜對修改結果表示遺憾,認為他的原稿被「肢解」,並慨嘆:「我們為在英格蘭之友人而言詞吞吐,此種優柔寡斷之念縈繞多人內心。這些表達對英人之譴責等段落為此而被刪,唯恐冒犯」[48]。但如其傳記作家約翰·弗林所言,最終版本仍是「一份能夠感動當時與後世的莊嚴文件」[49]。

7月1日,大陸會議進入更為關鍵的階段,轉為全體委員會方式進行討論,由維珍尼亞的班傑明·哈里森主持。會上再次對李氏決議文展開辯論[50]。約翰·迪金森再次提出反對,認為在未獲得外國盟友及尚未完成邦聯條款之前不宜貿然宣布獨立[24](p. 699)。亞當斯則發表長篇演說,重申獨立的必要性與正當性。經過一整天的激辯後,大會進行表決。依慣例,每個殖民地有一票表決權,由該地代表成員投票決定立場。賓夕法尼亞與南卡羅來納反對決議;紐約代表未獲得新授權,因此選擇棄權;德拉瓦州未能投票,因為該州代表意見分歧,托馬斯·麥基恩贊成但喬治·里德則反對。其餘九個殖民地贊成決議,意味著李氏決議獲得全體委員會通過,但尚需進一步提交至大會正式表決。為求一致性,南卡羅來納的愛德華·拉特利奇提議延後正式表決至翌日[51][24](p. 700)。

7月2日,南卡羅來納改變立場投下贊成票。賓夕法尼亞的約翰·迪金森與羅伯特·莫里斯選擇棄權,讓其餘三票對二票支持獨立。德拉瓦則因凱撒·羅德尼及時趕回,投下關鍵一票,打破僵局。紐約代表則仍未獲得合法授權,只能再次棄權[19](p. 45)。7月2日,大會以十二票贊成、一票棄權通過《李氏決議文》,正式宣告北美十三個殖民地與大英帝國政治關係的中止[34]。翌日,亞當斯在致妻子的信中寫道,他相信這一天將成為後世最重要的國慶節,應以「莊嚴的宗教儀式、盛大的遊行、遊戲、煙火與鐘聲」來慶祝[24](pp. 703–704)。他未料到,美國人民後來選擇以7月4日,即《獨立宣言》正式通過之日作為國慶[19](pp. 160–161)。

隨後,大陸會議轉向審議五人委員會所提交的宣言文本。在接下來幾日內,會議再次針對文句進行修改,包括刪除近四分之一的內容,以強化其邏輯與表達。7月4日,《獨立宣言》最終定稿並送往印刷。值得注意的是,這份原始印刷版本與最終的正式謄寫本(engrossed copy)存在一處顯著不同,即文件標題後來加入「一致」(unanimous)一詞。這一改動源於7月19日的國會決議,「決議,將4日通過的《獨立宣言》清晰地謄寫在羊皮紙上,標題和格式均為《美利堅十三個聯合邦一致宣言》,謄寫完畢後,須由每位國會議員簽署」[52]。到了7月9日,在7月2日當日未投票的紐約議會正式追認《獨立宣言》。

宣言簽署過程

[编辑]《獨立宣言》於1776年7月4日由大陸會議正式通過,並由會議主席約翰·漢考克簽署,這一天也成為美國的國慶日[53]。然而,《獨立宣言》的簽署並非所有代表在當天一次完成,而是一個分階段、歷時數週甚至數月的過程。根據當時的記錄,漢考克於7月4日即在由書記官誊寫出的正式文本上簽名,但其他代表並未在當天立即簽署[53][54]。歷史學家後來普遍接受托馬斯·麥基恩的說法,他指出許多後來的簽署人實際上當時尚未到場,甚至有些人在那時尚未被選為會議代表[53][55]。麥基恩在1796年公開質疑整體簽署日期,強調大多數代表實際上是在8月2日才完成簽署[56][57][58][59]。當時愛德華·拉特利奇為最年輕的簽署人(26歲),班傑明·富蘭克林最年長(70歲)。

班傑明·拉什於1811年寫信給約翰·亞當斯時,描述了8月2日簽署的情景。他筆下將這個場景形容為「沉思而莊嚴的靜默」,所有代表被一一點名後輪流上前簽字。每位代表都明白,簽下這份文件可能等於簽下了自己的死刑令,幾乎所有人都面色凝重,氣氛肅穆[60]。他回憶當時唯一打破沉重氣氛的,是維珍尼亞的本傑明·哈里森與馬薩諸塞的埃爾布里奇·蓋里之間的一段幽默對話。哈里森身形魁梧,而蓋里體態輕盈,他對蓋里笑說:「當我們因為這事被絞死時,我會比你快些上天堂,因為我沉重的身體會迅速斷氣,而你則可能在空中再漂一兩個小時才會死」[60]。這段話引起短暫的微笑,但隨即又恢復了嚴肅的氣氛。最終,共有五十六位代表在《獨立宣言》上簽名,其中包括後來成為總統的約翰·亞當斯和湯瑪斯·傑佛遜。不過,最廣為人知的簽名是約翰·漢考克那豪邁而巨大的署名[61]。漢考克的簽名位於文件最上方、最顯眼的位置,後來更成為「簽名」的代稱。根據流傳甚廣但真實性存疑的說法,漢考克簽完後表示:「英國内閣不需要戴眼鏡也能看到這個名字」(The British ministry can read that name without spectacles.)。另一版本則是他說:「好了!我猜喬治國王一定看得見這個了」(There! I guess King George will be able to read that!)[62]。

關於簽署當日還有一段後來被廣泛流傳的傳說。據說漢考克簽署後語帶諷刺地說:「我們現在必須團結一致一起被吊死了。」班傑明·富蘭克林則風趣地回答:「沒錯,我們的確必須團結一致被吊死,否則我們就會一個個分開地死去」(We must all now hang together, or we will all surely hang separately)。這句話首次見於1837年倫敦的一本幽默雜誌[63],其歷史真實性雖不確定,但已成為美國政治語言中的經典諷刺名言。

值得一提的是,當時使用於《獨立宣言》簽署的辛氏墨台,十一年後也被用於1787年《美國憲法》的簽署儀式。

|

|

發佈及各方反應

[编辑]

1776年7月4日,第二次大陸會議一致通過了《獨立宣言》的最終文本。當日晚間,一份手寫副本被送至費城的印刷商約翰·鄧拉普(John Dunlap)的印刷所。他在整晚印製了大約200份大型單頁版,供分發之用。用作印製參考的原始版本如今已不復存在,可能是湯瑪斯·傑佛遜手寫的一份副本[65]。

最初的公開宣讀活動於7月8日中午同時在三地舉行:賓夕法尼亞州費城獨立宮(由約翰·尼克松宣讀)、新澤西州特倫頓以及賓夕法尼亞州伊斯頓。《賓夕法尼亞晚報》在7月6日成為第一家刊登《獨立宣言》的報紙[19](p. 156)。不久後,德文翻譯版也於7月9日前在費城出版[35](p. 72)。《宣言》接著迅速在十三殖民地間廣為流傳與公開誦讀。大陸會議主席約翰·漢考克將一份印刷本寄給喬治·華盛頓將軍,指示他依自己判斷以最適當的方式,在軍隊前線宣讀這份文件。7月9日,華盛頓在紐約市向他的部隊宣讀了《獨立宣言》,當時數千名英軍正在停泊於港口的船艦中。會議與華盛頓希望這份宣言能激勵士氣,並鼓舞更多人參軍[19](p. 156)。宣讀過後,許多城市的民眾紛紛毀壞象徵王權的標誌與雕像。紐約市一座英王喬治三世的騎馬銅像被拉倒,其鉛製部件隨後被熔化製成炮彈[19](pp. 156–157)。

英軍方面首次接觸《獨立宣言》的場合,相傳是在紐約史泰登島的玫瑰與皇冠酒館(Rose and Crown Tavern),由何奧將軍親自聆聽。北美地區的英國官員也將副本送往大不列顛[35](p. 73),並自8月中旬起在英國各報刊中公開刊載。至9月中旬,《獨立宣言》已傳至佛羅倫斯與華沙,瑞士則於10月刊出德文譯本。首份送往法國的副本在中途遺失,直到1776年11月第二份才成功抵達[66]。透過駐倫敦的俄國代辦尼基塔·伊萬諾維奇·帕寧的電文,俄國於8月13日收到消息[67]。而葡屬美洲的訊息來源,則是曾在法國尼姆與傑佛遜會面的巴西醫學生若澤·若阿金·馬亞·巴巴爾霍(José Joaquim Maia e Barbalho)。儘管西班牙美洲殖民地當局禁止散發《獨立宣言》,但該文件仍在西屬美洲廣泛傳播與翻譯。委內瑞拉的曼努埃爾·加西亞·德塞納、哥倫比亞的米格爾·德龐博、厄瓜多爾的比森特·羅卡富埃爾特,以及來自新英格蘭的理查德·克里夫蘭與威廉·謝勒等人,直到1821年將《獨立宣言》及《美國憲法》傳至智利的克里奧爾人社群及墨西哥的印第安人社會[68]。

英國政府方面,時任諾斯內閣並未發表正式聲明回應《獨立宣言》,而是秘密指派大律師約翰·林德(John Lind)撰寫一本名為《回應美國國會之宣言》(Answer to the Declaration of the American Congress)的出版物[35](p. 75)。這本小冊子質疑《宣言》內容的正當性,其中部分章節由哲學家傑里米·邊沁匿名撰寫,抨擊「自然權利」的概念,邊沁稍後在法國大革命期間也重申這些觀點[35](pp. 79–80)。英國保王黨人强力批評《獨立宣言》的簽署者,認為他們高喊「生命、自由與追求幸福」的理念,卻未將此原則應用於非洲裔美國人[69]。前麻薩諸塞總督湯瑪斯·哈欽森也出版了反駁之作,主張美國革命是由一小撮一心追求獨立的陰謀者所操縱,並將原本忠於英王的殖民地民眾誘導成為叛軍[70][35](p. 74)[9](pp. 155–156)。與此同時,忠於英王的勢力亦試圖表達立場。1776年11月底,由紐約地區忠誠派組成的一群共計547人,在曼哈頓的弗朗薩斯客棧簽署了《依附宣言》(Declaration of Dependence),表明他們對王室的效忠[71]。

林德與哈欽森的著作皆針對《獨立宣言》的多項論點提出挑戰,特別是其在奴隸制度方面的矛盾。他們質疑,一群擁有奴隸的國會議員,何以在不釋放奴隸的情況下宣稱「人人生而平等」[35](pp. 76–77)。事實上,部分革命者亦以行動表達對平等理念的信仰。《獨立宣言》簽署人之一、曾參與獨立戰爭的威廉·惠普爾,便因革命信念而釋放了他的奴隸普林斯·惠普爾。獨立戰爭後的數十年間,其他奴隸主也陸續釋放奴隸。1790至1810年間,美國上南部的自由黑人比例由不到百分之一增至8.3%。北方各州則自戰爭初期起陸續推行廢奴政策,至1804年全數完成。

政治哲學思想

[编辑]由托馬斯·傑佛遜主筆的《獨立宣言》,作爲一份宣告十三個殖民地脫離英國統治的政治文件,在撰寫之初即被定位為支持革命之「美國人民心聲」的反映,而非全然原創的創作。傑佛遜於1825年回顧時曾明言,這份宣言的目的在於表達一種普遍被接受的政治理念,以符合當時歷史時刻所需的精神與語氣[72]。傑佛遜撰寫《獨立宣言》的最直接參考來源,是他本人於1776年6月為《維珍尼亞憲法》起草的序言,以及喬治·梅森起草的《維珍尼亞權利宣言》[73][19](pp. 125–126)。後者的第一條即宣稱:「所有人都是生來同樣自由與獨立的,並享有某些天賦權利,當他們組成一個社會時,他們不能憑任何契約剝奪其後裔的這些權利;也就是說,享受生活與自由的權利,包括獲取與擁有財產、追求和享有幸福與安全的手段」。這段文字與《獨立宣言》中關於人權的論述有著極為接近的語調與結構,顯示梅森的思想對傑佛遜有直接影響。

而梅森本人的靈感來源,則可以追溯至1689年英國《權利法案》,該法案結束了詹姆士二世的專制統治,奠定了議會至上的原則[19](pp. 126–128)。在美國革命期間,許多殖民地人士將英國的《權利法案》視為一種合法推翻不正當君主統治的範式[19](pp. 53–57)。除了英國的傳統,歷史學界也曾提出如1320年的蘇格蘭《阿布羅斯宣言》與1581年的荷蘭《獨立宣言》等文獻作為潛在模型。然而,這些主張逐漸被主流學者所質疑,特別是荷蘭《獨立宣言》的影響力,學者如保琳·梅爾(Pauline Maier)與大衛·阿米蒂奇(David Armitage)都認為證據不足,認為其對傑佛遜的啟發並不明確[19](p. 264)[35](pp. 42–44)。

就政治思想層面而言,《獨立宣言》受多位啟蒙時代思想家的影響[74]。最為人熟知的是英國政治哲學家約翰·洛克。洛克在《政府二論》中提出的自然權利、社會契約與政府正當性理論,深深影響了美國殖民地的政治思想[45](p. 27)。傑佛遜曾將洛克譽為「人類歷史上最偉大的人物之一」,他的自由主義哲學被許多美國人視為政治信仰的根本[75]。1922年,歷史學家卡爾·洛特斯·貝克爾指出,《獨立宣言》的語言和架構與洛克的某些句子幾乎如出一轍,特別是對於政府存在的目的,是為了保障個人的生命、自由與財產這一命題,在宣言中有明確呼應。

然而,也有學者對此提出異議。1937年,歷史學家雷·福雷斯特·哈維(Ray Forrest Harvey)主張瑞士法學家讓·雅克·伯雷曼奎對傑佛遜有更明顯的影響。他指出,《獨立宣言》中使用「追求幸福」而非洛克所用的「財產」,是兩人哲學分歧的表現。伯雷曼奎的政治思想傾向自然法與道德理性,與洛克的財產權重心有所不同[76]。此外,部分學者認為應該從共和主義的視角來看待《獨立宣言》的哲學背景,而非單一鎖定在古典自由主義。例如歷史學家蓋瑞·威爾斯(Garry Wills)主張傑佛遜的寫作靈感更多來自蘇格蘭啟蒙時期的思想家,如法蘭西斯·赫奇森,而不是約翰·洛克。赫奇森強調「幸福」作為道德行動的目的,這可能更貼近傑佛遜文本中的表述。不過,威爾斯的觀點也受到其他學者的強烈質疑,認為其過度推論,缺乏直接文本依據。

另一種詮釋則來自法律史的角度。法律歷史學家約翰·菲利普·瑞德(John Phillip Reid)指出,人們對《獨立宣言》中政治哲學的重視是被誤導的,《獨立宣言》與其說是一部哲學文獻,不如說是一份法律起訴狀,是對喬治三世國王違反殖民地憲政權利的控訴。他認為這份文件的形式與精神更接近1550年的《馬格德堡信條》(Magdeburg Confession),該信條以多步驟的法律程序正當化對神聖羅馬皇帝查理五世的反抗,這一法律理論如今被稱為「次級官員原則」(doctrine of the lesser magistrate),即地方政權在面對違法統治者時有合法抵抗的義務[77]。

此外,亦有學者從國際法角度去分析《獨立宣言》。歷史學家大衛·阿米蒂奇強調,《獨立宣言》在其國際法律定位上的功能。他指出,當時最具權威的國際法著作《萬國律例》(The Law of Nations)作者瓦特爾(Emmer de Vattel)認為,獨立是主權國家的一項根本特徵。根據這一理論,美國要在國際社會特別是歐洲列強獲得合法承認,必須明確向世界表達自身已不再依附於英國[35](pp. 21,38–40)。因此,《獨立宣言》的核心功能之一,是對外昭示美國的主權地位,而非僅僅向本土或國王提出控訴[78]。班傑明·富蘭克林甚至曾指出,瓦特爾的著作是大陸會議成員「人手一冊」的參考資料。

宣言原文及注解

[编辑]雖然《獨立宣言》在形式上未明確劃分段落,但學界常將其內容分為五個部分:引言、序言、對英王的控訴、對英國人民的譴責、以及結語。以下分段介紹其內容[79]。

引言

[编辑]| 英文 | 中譯 |

|---|---|

In CONGRESS, July 4, 1776. The unanimous Declaration of the thirteen united States of America "When in the Course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature and of Nature's God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation."[80] |

《獨立宣言》開篇即表明,當一個民族依據自然法則選擇脫離原有政治聯繫、獨立建國時,這種舉措必須基於合理的理由。既然如此,這些理由就應當對外加以說明,使世界理解其行動的正當性。這段文字為宣言奠定了理性與道德的基礎,宣示這並非情緒性的背叛,而是一種必要而合乎道理的選擇[81]。

序言

[编辑]| 英文 | 中譯 |

|---|---|

"We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.—That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed,—That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and transient causes; and accordingly all experience hath shewn, that mankind are more disposed to suffer, while evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed. But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security." |

我们认为下面这些真理是不證自明的:人人生而平等,造物主赋予他们若干不可剥夺的权利,其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。为了保障这些权利,人们才在他们之间建立政府,而政府之正当权力,则来自被统治者的同意。任何形式的政府,只要破坏上述目的,人民就有权利改变或废除它,并建立新政府;新政府赖以奠基的原则,得以组织权力的方式,都要最大可能地增进民众的安全和幸福。的确,从慎重考虑,不应当由于轻微和短暂的原因而改变成立多年的政府。过去的一切经验也都说明,任何苦难,只要尚能忍受,人类都宁愿容忍,而无意废除他们久已习惯了的政府来恢复自身的权益。但是,当政府一贯滥用职权、强取豪夺,一成不变地追逐这一目标,足以证明它旨在把人民置于绝对专制统治之下时,那么,人民就有权利,也有义务推翻这个政府,并为他们未来的安全建立新的保障[2]。 |

這部分提出一種普遍的政治哲學,作為後續行動的理論支撐。序言強調人類擁有若干不可剝奪的天賦權利,如生命、自由與追求幸福的權利;政府的正當性,來自於人民的同意;一旦政府侵犯這些權利,人民有權加以改變甚至廢除。這一段文字不僅為美國的獨立辯護,也成為後世自由與民主理念的重要根基。

控訴

[编辑]| 英文 | 中譯 |

|---|---|

"Such has been the patient sufferance of these Colonies; and such is now the necessity which constrains them to alter their former Systems of Government. The history of the present King of Great Britain is a history of repeated injuries and usurpations, all having in direct object the establishment of an absolute Tyranny over these States. To prove this, let Facts be submitted to a candid world. |

这就是这些殖民地过去逆来顺受的情况,也是它们现在不得不改变以前政府制度的原因。当今大不列颠国王的历史,是一再损人利己和强取豪夺的历史,所有这些暴行的直接目的,就是想在这些邦建立一种绝对的暴政。为了证明所言属实,现把下列事实公正地向世界宣布。 |

主體部分列舉了對英王喬治三世的具體控訴,指其多次對殖民地人民的權利與自由造成侵害。這些控訴內容包括不經殖民地同意而徵稅、解散殖民地議會、限制貿易、駐軍滋擾民生、干預司法機構等。宣言中以「他一再损人利己和强取豪夺」為總結,呈現一張「控罪清單」,作為殖民地採取行動的合法依據。

譴責

[编辑]| 英文 | 中譯 |

|---|---|

"Nor have We been wanting in attentions to our British brethren. We have warned them from time to time of attempts by their legislature to extend an unwarrantable jurisdiction over us. We have reminded them of the circumstances of our emigration and settlement here. We have appealed to their native justice and magnanimity, and we have conjured them by the ties of our common kindred to disavow these usurpations, which, would inevitably interrupt our connections and correspondence. They too have been deaf to the voice of justice and of consanguinity. We must, therefore, acquiesce in the necessity, which denounces our Separation, and hold them, as we hold the rest of mankind, Enemies in War, in Peace Friends." |

我们不是没有顾念我们英国的弟兄。我们一再警告过他们,他们的立法机关企图把无理的管辖权横加到我们的头上。我们也提醒过他们,我们移民并定居来这里的状况。我们曾经呼唤他们天生的正义感和侠肝义胆,我们恳切陈词,请他们念在同文同种的份上,弃绝这些必然会破坏我们彼此关系和往来的无理掠夺。对于这种来自正义和基于血缘的呼声,他们却也同样置若罔闻。迫不得已,我们不得不宣布和他们分离。我们会以对待其他民族一样的态度对待他们:战时是仇敌,平时是朋友[2]。 |

宣言進一步指出,殖民地曾多次向英國人民表達苦難與不平,提醒他們國王的不公行徑。然而英國社會未見實質回應,也未採取行動制止王權濫用。儘管如此,宣言仍稱呼他們為「弟兄」,顯示出美洲人民原本不願與本土「同胞」割席,是因無奈才走上獨立之路。這一段展現了情感與道德上的複雜性,同時也是對外說明的訴諸理性之詞。

結語

[编辑]| 英文 | 中譯 |

|---|---|

"We, therefore, the Representatives of the united States of America, in General Congress, Assembled, appealing to the Supreme Judge of the world for the rectitude of our intentions, do, in the Name, and by Authority of the good People of these Colonies, solemnly publish and declare, That these united Colonies are, and of Right ought to be Free and Independent States; that they are Absolved from all Allegiance to the British Crown, and that all political connection between them and the State of Great Britain, is and ought to be totally dissolved; and that as Free and Independent States, they have full Power to levy War, conclude Peace, contract Alliances, establish Commerce, and to do all other Acts and Things which Independent States may of right do. And for the support of this Declaration, with a firm reliance on the protection of divine Providence, we mutually pledge to each other our Lives, our Fortunes and our sacred Honor." |

最後一段總結全文,正式宣告英屬十三殖民地已不再歸屬英王與國會,而是自由與獨立的諸州。結語強調:人民在面對壓迫與不義時,有權更換其政治體制;而英國已構成這種情況,因此美洲殖民地必須脫離原有的政治聯繫。這段文字實質上援引了大陸會議在七月二日通過的李氏決議,使宣言具有法律效力,完成從陳述理由到明確主張的過程。

文本檔案歷史

[编辑]鄧拉普單頁版

[编辑]1776年7月4日,第二次大陸會議在湯瑪斯·傑佛遜的主導下,批准並印製了《獨立宣言》的正式文本。其手寫初稿由議會主席約翰·漢考克與秘書查爾斯·湯森簽署後,即送往數個街口外的費城印刷商約翰·鄧拉普(John Dunlap)於當晚緊急排印完成,印數約為200份,隨即分發至各州與大陸軍,亦迅速在報紙中廣為刊登。此版本現稱為“鄧拉普單頁版”(Dunlap broadside),是當時最早公開發表的文本。然而,其原始參考稿是否為傑佛遜的手寫副本,仍無確切證據。其中一份於7月6日送達喬治·華盛頓將軍手中,他於7月9日對駐紮於紐約的大陸軍部隊宣讀。儘管之後由國會簽署的版本普遍被視為《獨立宣言》正本,歷史學家朱利安·帕克斯·博伊德(Julian P. Boyd)卻認為,與英國的《大憲章》一樣,《獨立宣言》並非單一文本。他指出,最早由鄧拉普印製並由國會下令發佈的印刷單張,也應被視為正式文本。如今已知存世的鄧拉普印本有26份,第26份於2009年在英國國家檔案館中被發現[83]。手寫原稿今已不存。

正式謄寫本

[编辑]與此版本稍有不同的,是後來為簽署而製作的“正式謄寫本”(engrossed copy),亦稱“羊皮紙版本”(parchment copy)。1776年7月19日,第二次大陸議會裁示,手抄謄錄一份印刷版的宣言以供與會代表簽署。這一份謄寫版本以精細筆法由書記官提摩西·梅拉克(Timothy Matlack)在議會秘書之協助下手寫完成,成為國會成員簽署的對象,至今被視為《獨立宣言》的正本[84]。大部份與會代表於1776年8月2日簽署本宣言,簽名依據各人所代表的殖民州之地理位置,由北而南排序。數名代表因未出席會議,須於日後補行簽署,其中有兩名代表甚至根本沒有簽署。後來才加入大陸議會的代表們允獲補簽,最終共有56名代表簽署本宣言。此版本即為現今典藏於美國國家檔案館的文件,也是二十一世紀普遍流傳的版本。值得注意的是,其開頭語句與7月4日當日印製的版本略有出入。

由於十九世紀時保存條件不良,謄寫版本的保存狀況不佳[84]。因此,在1823年所製作的一份影印版,反而成為現代重印或複製的主要依據。1921年,“正式謄寫本”與《美國憲法》一同從國務院移交給國會圖書館保管。二戰期間,為避免戰爭風險,該文檔在1941年珍珠港事件後被轉移至肯塔基州諾克斯堡的美國金銀儲備處中保存,直到1944年才被運回[85]。1952年,“正式謄寫本”被移交至國家檔案館,現永久陳列於該館的自由憲章展廳(Rotunda for the Charters of Freedom)中[86]。

戈達德單頁版

[编辑]從1776年12月20日到1777年3月4日,美國大陸會議在馬里蘭州巴爾的摩召開會議。在特倫頓與普林斯頓戰役獲勝之後,會議決定製作一份附有簽署人姓名的《獨立宣言》正式副本。1777年1月18日,大陸會議委託瑪麗·凱瑟琳·戈達德(Mary Katherine Goddard)印製一份新的單頁版,這是首度列出簽署人名單的版本,亦被稱爲“戈達德單頁版”(Goddard broadside),並由大陸會議分發至各州[84][87]。在此前,《宣言》簽署人的姓名尚未對外公布,而戈達德版的發行代表正式向公眾宣示他們的身分與立場。已知現存的戈達德版本共有九份[87]。除鄧拉普與戈達德的版本外,各州也自行印製多種版本,其中包含七份所羅門·索斯維克單頁版(Solomon Southwick broadside),其中一份於2015年由聖路易華盛頓大學收藏[87][88]。

史東雕刻版

[编辑]到了1820年代,《獨立宣言》的正式謄寫本已經變得脆弱且字跡模糊。為了保存這份極具歷史價值的文件,美國政府決定製作一份官方複製品。這項任務由時任國務卿約翰·昆西·亞當斯委託華盛頓的雕刻師威廉·J·史東(William J. Stone)完成,史東受命以銅版雕刻的方式,為美國政府製作《獨立宣言》的正式複製本,又被稱爲“史東雕刻版”(Stone Engraving)[89]。在攝影技術尚未出現之前,重要文件的複製方式非常有限,通常只能手工臨摹、使用機械裝置如描圖儀,或通過濕潤原始文件後將少量墨水轉印。至於史東使用了哪種技術來完成這項精細工程,目前仍無確切記載。整個雕刻工作歷時三年,最終完成了這份細緻還原《獨立宣言》原貌的作品,這份雕刻本便是現代重製品的基礎,成爲現今人們最熟悉的版本[90]。

1824年5月26日,美國國會下令將兩百份以羊皮紙印製的《獨立宣言》史東雕刻版予以分發。其中,當時仍在世的三位《獨立宣言》簽署人——湯瑪斯·傑佛遜、約翰·亞當斯與查爾斯·卡羅爾——各自獲得兩份;詹姆斯·門羅總統、副總統丹尼爾·湯普金斯、前總統詹姆斯·麥迪遜與來自法國的拉斐德侯爵(於1824年末訪問華盛頓)亦各自獲得兩份。參議院與眾議院共分得二十份,各政府部門分別得到十二份,此外,總統官邸與最高法院的審判廳也各得一份。其餘複製本則分發至各州及領地的州長與立法機構,以及美國的各大學與學院。至今,這兩百份以羊皮紙印刷的史東雕刻版中僅有三十一份被確認下落[91]。

史東雕刻本與原始手寫本在尺寸上相近,皆為24吋乘30吋。史東雕刻本的頂部印有一行文字,表明該作品是根據亞當斯的命令製作:「Engraved by W.I. STONE for the Dept. of State by order/ of J.Q. ADAMS Secy of State July 4th, 1823」(由W·I·史東依據國務卿J·Q·亞當斯於1823年7月4日的命令為國務院雕刻)。此後史東版也曾多次再版,但這些再版本不再保留頂部的亞當斯命令字樣,而是在第一欄簽名下方的左下角添加了新銘文「W.J. STONE SC. WASHN.」。此外,再版本印製於紙張上,而非原始的羊皮紙,但尺寸依舊保持不變。

原始手稿

[编辑]除印刷品外,數份手寫草稿亦被妥善保存。傑佛遜本人保留了一份四頁長的草稿,晚年他將之稱為“原始粗稿”(original rough draught)[92]。這份草稿為五人委員會審議前使用的數個草稿之一。據歷史學家博伊德考證,在傑佛遜草稿之前,曾存在另一份原始手稿,但已於撰寫過程中遺失或被毀,其具體內容與貢獻比例亦難以還原[93]。1947年,博伊德發現了一段早於傑佛遜草稿的手稿碎片,證實傑佛遜在正式草稿前另有創作[94]。2018年,美國托馬斯·潘恩國家歷史協會公布了另一份早期手稿,被稱為“薛曼副本”(Sherman Copy)。此版本為約翰·亞當斯從已失原稿中抄寫,供羅傑·薛曼與班傑明·富蘭克林初步審閱之用[92]。該稿上方註記「也許是一個開始……」(A beginning perhaps...),顯示其尚屬草創狀態,亦可能早於目前保存在麻薩諸塞歷史學會的亞當斯手抄稿與傑佛遜的粗稿[95]。

在撰寫過程中,傑佛遜曾向亞當斯、富蘭克林及其他委員會成員展示草稿,接受意見並作修正。例如富蘭克林可能建議將“我們認為這些真理是神聖且不可否認的”(We hold these truths to be sacred and undeniable)修改為“我們認為這些真理是不言而喻的”(We hold these truths to be self-evident),此句成為《宣言》中最著名的語句之一[45]:1:427–28。最終修改後的草稿以委員會名義遞交大陸議會審議[92]。該份於6月28日送交的草稿副本已佚失,可能在印刷或辯論期間依據國會保密規定被銷毀。

影響

[编辑]國際社會

[编辑]美國《獨立宣言》自1776年問世以來,不僅奠定了美國建國的政治基礎,更深遠地影響了全球多個國家的獨立運動與政治思想[35](pp. 87–88)[19](pp. 162, 168–169)。儘管歷史學者如大衛·阿米蒂奇(David Armitage)認為,《獨立宣言》在國際上的主要影響並非其人權宣言層面,而是作為一類新型政治文案的範例——即獨立宣言文案的創始者,但其對全球政治運動的啟發作用仍無可否認[96][19](p. 160)。

在法國大革命期間,許多革命領導人深受美國革命與《獨立宣言》的啟發。他們不僅仰慕美國所倡導的自由與反專制理念,也密切研究了美國各州的憲法。在1789年頒布的《人權和公民權宣言》中,美國《獨立宣言》的影響清晰可見[97]。該文件由拉法葉侯爵主導草擬,並與其好友、時任美國駐法大使的湯瑪斯·傑佛遜密切合作。此外,該法國宣言在措辭上亦吸收了喬治·梅森所起草的《維珍尼亞權利法案》的內容[98]。

除了法國,美國《獨立宣言》對俄羅斯帝國內部的政治思潮也產生了顯著影響。尤其是在十二月黨人起義中,該文獻被視為挑戰專制政權與尋求憲政改革的精神資源。俄國知識分子受其啟迪,開始思考主權、人民權利與國家合法性等核心議題,進一步推動俄國政治思想的現代轉型。

在文體與政治實踐層面,《獨立宣言》開創了一種新形式的政治表述,即透過正式文告宣布一個新國家的誕生。這類文案的影響在後續各地的獨立運動中得以延續。1790年,比利時佛蘭德省的《宣言書》是第一個模仿美國《獨立宣言》的外國版本[35](p. 113),其後如1811年的《委內瑞拉獨立宣言》、1847年的《利比里亞獨立宣言》、1860至1861年間南方邦聯的脫離宣言,乃至1945年由胡志明發表的《越南獨立宣言》皆可見其影響[35](pp. 120–135)。這些文件或明或暗地呼應美國的原始文本,在宣布獨立的同時,亦展示一種象徵性的國際傳統[35](pp. 104,113)。

美國《獨立宣言》的結構、語言與理念,亦被許多其他國家在其獨立歷程中借鑑或直接採用。1804年,海地革命勝利後發表的《海地獨立宣言》,明確體現出對美國文案的模仿;南美洲的獨立國家如新格拉納達聯合省(1811年)、阿根廷(1816年)、智利(1818年)、秘魯(1821年)等也仿效其格式與語法。此外,中美洲國家如哥斯達黎加、薩爾瓦多、危地馬拉、洪都拉斯與尼加拉瓜皆於1821年發表獨立宣言,亦受到美國《獨立宣言》的直接影響。至1825年,玻利維亞獨立,烏拉圭亦於同年跟進;厄瓜多爾與哥倫比亞分別於1830年與1831年建立主權國家;巴拉圭與多明尼加共和國亦於19世紀中葉宣示獨立,並以類似方式撰寫其文告。

不僅拉丁美洲,其他地區的例子亦很多。1835年紐西蘭毛利酋長簽署《獨立宣言》,建立紐西蘭聯合部落;1836年3月,德克薩斯共和國宣布自墨西哥獨立,並以美國《獨立宣言》為模本;同年11月,加利福尼亞共和國亦效法發表脫離聲明。1849年,匈牙利王國於革命中頒布《獨立宣言》;1918年捷克斯洛伐克在華盛頓草擬其獨立宣言,雕塑家博格勒姆亦參與其起草。

即便在更近代的歷史情境中,《獨立宣言》的象徵性格式與語彙仍被效仿,卻因應使用者立場而遭到選擇性引用。1965年,羅德西亞白人政權宣布獨立,所發表的《獨立宣言》即以美國版本為藍本,雖然其政治理念與美國《獨立宣言》背道而馳,刻意省略了“人人生而平等”與“政府需得人民同意”的語句。1860年南卡羅來納州發表的脫離聯邦聲明亦同樣提及美國《獨立宣言》,但同樣略去了關於平等與民意授權的論述[68][99][100][101]。

國内政治

[编辑]美國革命結束後的最初幾年,《獨立宣言》並未在美國的政治論述或公共紀念中佔據中心地位。當時,人們普遍認為《獨立宣言》的主要功能已經完成——即對外宣告美利堅合眾國自英國獨立。這一行動本身被視為歷史的轉捩點,而不是真正賦予宣言文本以持久政治意義。美國獨立紀念日的早期慶祝活動對這份文件本身關注甚少,當時的歷史著作亦鮮有對其進行詳述[102]。在1787年制定聯邦憲法期間,《獨立宣言》幾乎未被提及,其語言與觀念也未被納入憲法文本之中。相較之下,喬治·梅森起草的《維珍尼亞權利法案》在州憲法與州層級的權利法案中被更為廣泛地引用和模仿。歷史學者波琳·邁爾指出,在當時並無任何證據顯示《獨立宣言》被視為美國政治原則的經典表述。

直到1790年代,美國兩大政黨的出現,才重新喚起社會對《獨立宣言》的興趣[103]。當時,湧現於美國政治舞台的傑斐遜派共和黨人,開始刻意強調這份宣言的重要性,並推崇托馬斯·傑斐遜為其主要撰寫者,試圖藉此贏得民心、鞏固其政治正當性[104][19](pp. 168–171)。相對地,聯邦黨人則對傑斐遜的原創性提出質疑,強調《獨立宣言》是由整個大陸會議通過的集體產物,而非出自個人之手,並提及聯邦黨人如約翰·亞當斯在宣告獨立的政治行動中發揮了關鍵作用[105][19](p. 171)。然而,這種針對宣言作者歸屬的黨派之爭隨著聯邦黨的衰落逐漸淡出人們視野。

1812年戰爭後,美國民族主義情緒日益高漲,社會對革命歷史的興趣也隨之增強,這一時期標誌著對《獨立宣言》較為超越黨派的再認識[106](pp. 571–572)[19](pp. 175–178),著名的《獨立宣言》油畫便是誕生於該時期。1817年,美國國會委託藝術家約翰·特朗布爾繪製以《獨立宣言》簽署場景爲題的畫作,該畫先於各地巡展,之後被安置於國會大廈,引發廣泛關注[106](p. 572)[19](p. 175)。首批以紀念目的印製的《獨立宣言》史東雕刻版也在此期間問世,讓許多美國人首次得以一睹帶有簽名的原始文件[106](p. 572)[19](pp. 175–176)[107][108]。到了1820年代,有關簽署者的集體傳記開始出版,催生出所謂的“簽署者崇拜”[19](p. 176) giving birth to what Garry Wills called the "cult of the signers".[109],此後眾多有關宣言撰寫與簽署的敘述與傳說相繼出現,成為美國建國歷史故事的一部分。

隨著人們對宣言的重新重視,其最初政治功用——即對英國的控訴與獨立的宣告——已不再具有迫切意義。相反,其中第二段所提出的“人人生而平等”、“不容剝奪的天賦人權”等理念,逐漸成為美國政治語言中最具感召力的語句[35](p. 93)。在18世紀以來自然法思想轉化為以政治與道德規範為核心的趨勢背景下,這些語言被視為普世價值的體現,而非僅屬神意或人性之抽象主張[110]。相較之下,《美國憲法》與《權利法案》中並無如此概括性的權利與平等聲明,於是來自社會各階層的訴求者開始轉向《獨立宣言》尋求政治與道德支持[19](pp. 196–197)。自1820年代起,不同群體紛紛援引《獨立宣言》的語言來表達自身訴求,包括工人、農民、婦女與其他社會弱勢群體[19](p. 197)[111]。1848年,美國婦女權利運動先驅召開的塞内卡福爾斯會議中,婦女權利的倡導者修改宣言文本,宣稱“所有的男人與女人生而平等”,試圖將革命時期的平等與自由理念應用於當時爭取性別平權的鬥爭[19](p. 197)[35](p. 95)。

奴隸制度

[编辑]《獨立宣言》於1776年發表,其核心理念強調“人人生而平等”,並擁有不可剝奪的“生命、自由與對幸福的追求”的權利。然而,當時的美國社會卻深陷奴隸制度之中,數以萬計的非裔美國人被剝奪自由、遭受壓迫。《獨立宣言》所宣示的普世價值與現實中的奴役制度形成鮮明對比,自其發表之初便引發爭議與反思,並對日後美國關於奴隸制度的政治辯論與改革運動產生深遠影響[112]。

托馬斯·傑斐遜在《獨立宣言》的初稿中曾撰寫一段對奴隸貿易的強烈譴責,指控英王喬治三世犯下對人性的“殘酷戰爭”,將無辜的非洲人民強行帶至新大陸販賣為奴,甚至阻撓殖民地對這種“可憎交易”的立法禁止。傑斐遜以極端語言描述奴隸制度之惡,但該段最終被大陸會議刪除,原因一方面在於當時一些南方代表對此表達強烈反對,另一方面則是為了維持各殖民地間的團結與妥協[19](pp. 146–150)。儘管傑斐遜身為維珍尼亞的奴隸主,在蒙蒂塞洛莊園中曾擁有多達六百名奴隸[113],但他對奴隸制度的道德矛盾感依然在文稿中有所反映。此種矛盾立即引發當時國際上的關注與批評。英國廢奴主義者湯瑪斯·戴於1776年寫信指出,“一位一手簽署《獨立宣言》、高呼自由與人權的美國愛國者,卻在另一手揮舞鞭子恐嚇奴隸,是自然界中真正可笑的存在”(If there be an object truly ridiculous in nature, it is an American patriot, signing resolutions of independency with the one hand, and with the other brandishing a whip over his affrighted slaves)[114]Internet Archive 互联网档案馆的存檔,存档日期2014-03-04. The Johns Hopkins University Sheridan Libraries 互联网档案馆的存檔,存档日期2014-04-23. James Birney Collection of Antislavery Pamphlets 互联网档案馆的存檔,存档日期2014-08-06.。非裔作家勒繆爾·海恩斯亦於同年撰文主張,自由對黑人與白人而言“同等珍貴”,此種觀點日後廣泛流傳於廢奴思想與文獻之中[115]。

進入19世紀,《獨立宣言》的地位在美國政治與文化中逐漸上升,特別是在廢奴運動中更成為重要的道德與政治資源。歷史學家伯特倫·懷亞特-布朗指出,廢奴主義者常將《獨立宣言》視為“兼具神學與政治意義的文本”[116]。班傑明·倫迪與威廉·勞埃德·賈里森等廢奴領袖強調,《聖經》與《獨立宣言》是其理念的雙重支柱。賈里森曾寫道:“只要我們國土上尚存《聖經》與《獨立宣言》,我們就不會絕望”(As long as there remains a single copy of the Declaration of Independence, or of the Bible, in our land, we will not despair.)[117]。他進一步呼籲推翻建基於奴隸制度之上的美國聯邦政府,並建立一個真正體現宣言原則的新政體。1852年7月5日,著名的非裔廢奴主義者弗雷德里克·道格拉斯發表著名演說《對奴隸而言的七月四日是什麼?》,直指《獨立宣言》中的“人人平等”對奴隸而言形同空言,反映出奴隸制度與美國自由理想之間的根本矛盾[19](pp. 198–199)。

《獨立宣言》與奴隸制度之間的關係也成為19世紀國會激烈辯論的焦點。1819年至1821年的密蘇里爭議,是首次在全國層面公開辯論該宣言與奴隸制是否相容[118]。反奴派國會議員主張,《獨立宣言》明確表達建國先賢對奴隸制度的原則性反對,因此不應允許新奴州加入聯邦[118](p. 604)。然而,支持奴隸制度的議員如北卡羅來納州的納森尼爾·梅肯則主張,《獨立宣言》並非憲法的一部分,對此類立法問題不具約束力[118](p. 605)。隨著廢奴運動的加劇,奴隸制度的辯護者如約翰·倫道夫與約翰·C·卡爾霍恩開始公開質疑《獨立宣言》中的“人人平等”主張。他們認為該語句要不根本錯誤,不然就是不適用於黑人[19](p. 199)[9](p. 246)。1853年堪薩斯-內布拉斯加法案辯論期間,印第安納州參議員約翰·佩蒂特更稱“人人生而平等”並非“不證自明的真理”,而是“不證自明的謊言”[19](p. 200)。與之相對,反對該法案的薩蒙·波特蘭·蔡斯與本傑明·韋德則捍衛《獨立宣言》所體現的反奴原則,視其為捍衛自由與人權的重要基礎[19](pp. 200–201)。

在此政治激辯的背景下,激進廢奴主義者約翰·布朗於1859年撰寫名為《自由宣言》(A Declaration of Liberty)的文章,進一步將《獨立宣言》的語言與風格用於奴隸解放的行動[119]。他的宣言起始語言明顯模仿美國建國文件,寫道:“當人類歷史的進程使一個被壓迫的民族有必要站起來、主張其作為自由共和國公民所享有的天賦人權……他們應宣布推動此正義行動的原因”(When in the course of human events, it becomes necessary for an Oppressed People to Rise, and assert their Natural Rights, as Human Beings, as Native & mutual Citizens of a free Republic, ......requires that they should declare the causes which incite them to this just & worthy action.)。該文堅稱“所有人皆生而平等”,並享有自然賦予的自由與生存權。布朗明知此文與《獨立宣言》的歷史連結,但未於哈珀斯渡口起義當日公開朗誦,該文直至1894年才首次刊出[120]:637–643:330–331。這份《自由宣言》象徵了非裔美國人與其支持者如何將《獨立宣言》視為爭取解放與正義的道德依據,也揭示了奴隸制度與建國原則間的矛盾。

宣言與林肯

[编辑]《獨立宣言》對林肯的影響深遠而持久,不僅塑造了他對美國建國原則的理解,也成為他政治理念和道德信仰的核心[19](pp. 201–202)。林肯將《獨立宣言》視為美國革命精神的最高體現,並堅信其所載「人人生而平等」的理念不應只是歷史文獻中的一句話,而應成為國家政策和社會制度的指導原則。1854年,在堪薩斯-內布拉斯加法案通過之際,林肯首次公開且有力地表達了他對《獨立宣言》的詮釋。他認為,美國建國先賢在制定該宣言時,雖未立即廢除奴隸制度,卻抱有一種漸進消弭奴隸制的期望[5](p. 126)。而當國會允許奴隸制度在新領土擴張,便等同於背棄革命精神。當年10月,在伊利諾伊州皮奧里亞的演講中,林肯痛斥這種背離,呼籲國人重新擁抱獨立宣言與其所代表的政治實踐與政策。他說:

| “ | 大約八十年前,我們以宣稱人人生而平等作為開端;但如今,我們卻淪落至另一種宣告——讓某些人奴役他人是一種“神聖的自治權”。……我們共和的袍服沾滿塵埃。……讓我們再次淨化它,重新擁抱《獨立宣言》,連同與之相符的實踐與政策。……若我們能做到此,不僅是拯救了聯邦,更是讓它值得被拯救,且永遠配得上這份拯救。 | ” |

| ——亚伯拉罕·林肯,1854年10月[5](pp. 126–127) | ||

在1858年與史蒂芬·道格拉斯進行的系列辯論中,林肯進一步闡述了他對《獨立宣言》的詮釋。道格拉斯堅稱,「人人生而平等」這句話僅適用於白人,其唯一目的在於為脫離英國統治提供正當性,而非賦予非白人任何平等的地位或權利[19](pp. 204–205)。與此相對,林肯則持相反立場,他認為獨立宣言使用的語言具有普世性,意在為美國共和制度立下道德準則,使之成為後代不斷追求的理想[19](pp. 204–205)。在1858年10月15日於伊利諾伊州阿爾頓的第七場也是最後一場辯論中,林肯明確表示:

| “ | 我認為那份偉大文獻的作者意在涵蓋所有人,但並不意味著所有人在各方面皆平等。他們並不認為人們在膚色、身形、智力、道德發展或社會能力上完全相等。他們以相當清晰的方式界定了所謂人人生而平等的範疇——即在某些不可剝奪的權利上平等,包括生命、自由和追求幸福的權利。他們所說的正是這個意思。他們無意聲稱當時所有人已實現這種平等,亦無意表示將立即賦予所有人這些權利,因為他們無權如此。他們的目的僅是宣示此等權利的存在,好讓其實現可隨環境逐步推進。他們意在為自由社會立下一項指導原則,使之人所共知,常被仰望,持續努力,即使永遠無法圓滿達成,卻可持續接近,從而讓其影響日益深遠,讓所有膚色之人皆能獲益,提升人生價值與幸福。 | ” |

| ——亚伯拉罕·林肯,1858年10月15日[121] | ||

林肯堅信,黑人與白人一樣有資格擁有《獨立宣言》所列的自然權利。他曾言:

| “ | 世上沒有任何理由可以否定黑人同樣享有《獨立宣言》中列舉的自然權利:生命、自由和追求幸福的權利。我堅持認為,黑人與白人一樣有權享有這些。 | ” |

| ——亚伯拉罕·林肯 | ||

如同丹尼爾·韋伯斯特、詹姆斯·威爾遜和約瑟夫·斯多利,林肯將《獨立宣言》視為美國的創國文獻之一。儘管《美國憲法》在後來的制訂中並未出現「平等」一詞,林肯卻始終堅持,人人生而平等的理念應被納入對憲法的詮釋與實踐。他在1863年蓋茲堡演說的開頭便如此闡述:“八十七年前,我們的祖先在這片大陸創立了一個新國家,其立國理念是自由,並致力於主張人人生而平等的信念”[122]。這句話不僅成為林肯政治信仰的核心,也重塑了美國人民對建國精神的理解。歷史學者加里·威爾斯(Garry Wills)曾在1992年指出:「對於大多數人來說,《獨立宣言》的意義就是林肯所告訴我們的:它成為一種糾正憲法的方式,毋須推翻憲法本身」[122](p. 147)。林肯的詮釋也受到許多追隨者的擁護,如政治學者哈利·維克多·賈法(Harry V. Jaffa)就讚揚他賦予《獨立宣言》道德憲章的地位。然而,亦有批評者如威爾莫爾·肯德爾(Willmoore Kendall)與梅爾·布拉福德(Mel Bradford)認為,林肯這樣的詮釋擴張了聯邦政府的權力,侵犯了州權,從而危及美國原有的憲政秩序[122](pp. 39, 145–146)[123][124][125][126]。

公民權利

[编辑]美國《獨立宣言》不僅標誌著美國脫離英國殖民統治,也提出了一套深具啟發性的政治哲學理念,特別是關於人人生而平等與不可剝奪的天賦人權,逐漸演變為各類公民權利運動的共同語言。

1848年,伊麗莎白·凱迪·斯坦頓、柳克麗霞·莫特、瑪麗·安·麥克林托克與簡·亨特}等人在紐約州塞內卡福爾斯召開了首次婦女權利大會,該次會議標誌著美國婦女運動的起點。會議中誕生了《婦女權利宣言》,其文體仿照《獨立宣言》起草,聲明「我們認為這些真理是不證自明的:男人與女人皆生而平等」(We hold these truths to be self-evident, that all men and women are created equal.),堅定要求女性在社會與政治上的平等待遇,特別是女性投票權。這份文件的出現象徵著《獨立宣言》中的自由與平等概念被進一步推廣至性別平權領域[127][128]。

進入二十世紀,美國民權運動高漲。1963年,馬丁·路德·金博士在「為工作和自由向華盛頓進軍」大遊行中發表了著名的《我有一個夢》演說。他引用《獨立宣言》的語句:「我們認為這些真理是不證自明的:人人生而平等」,呼籲美國社會實踐其建國時所許下的承諾。他認為《獨立宣言》是一張支票,應當兌現於所有美國人,不分膚色。他進一步指出,美國對黑人公民長期未能兌現這份支票,使其如同一紙空文,但他堅信正義終將實現。馬丁·路德·金的演說,使《獨立宣言》的語言成為反種族歧視的道德與法理支撐,強化了其在推動種族平等上的象徵地位。

| “ | 所以,我們今天來到這裏,要把這可恥的情況公諸於眾。從某種意義上說,我們來到國家的首都,為的就是兌現一張支票。我們合眾國的締造者在擬寫“憲法”及“獨立宣言”的輝煌篇章時,就簽下了一張每一個美國人都能繼承的期票。這張期票承諾,保證每個人,是的,不論是白人還是黑人,都享有不可剝奪的生命權,自由權和追求幸福的權利。

今天,美國顯然對他的有色公民拖欠著這張期票。美國沒有承兌這筆神聖的債務,而是開給黑人一張空頭支票——一張蓋有“存款不足”的印戳被退回的支票。但是,我們決不相信正義的銀行會破產。我們決不相信這個國家巨大的機會寶庫會存款不足。因此,我們來兌現這張支票——這張支票將給予我們寶貴的自由和正義的保障。 我夢想有一天,這個國家將會奮起,實現其立國信條的真諦:“我們認為這些真理不证自明:人人生而平等。” |

” |

| ——马丁·路德·金,1963年8月28日 | ||

1966年,黑人激進組織黑豹黨的創始人休伊·牛頓與鮑比·西爾,在其《十點綱領》中全文引用了《獨立宣言》的序言,以強調黑人社群對於土地、食物、住房、教育、衣物、正義、和平以及對科技的自主控制等基本權益的追求。他們的行動雖較激進,但其基本論述依然依附於《獨立宣言》所提倡的自由與人權理想。

在爭取性少數權益方面,1978年,舊金山的同志權利運動領袖哈維·米爾克在同志驕傲大遊行中發表演說,明確援引《獨立宣言》強調「不可剝奪的權利」應適用於所有人,不論其性傾向。他指出:「所有人生而平等,擁有某些不可剝奪的權利……這就是美國的意義。無論你多麼努力,你都無法從《獨立宣言》中抹去這些話」。

流行文化

[编辑]戲劇

[编辑]1969年上演的百老匯音樂劇《1776》,是一部以《獨立宣言》誕生過程為主題的作品。該劇虛構了大陸會議上各州代表之間爭論不休、權衡利益的政治場景,並描繪了美國開國先賢在意見分歧中,最終同意宣告獨立的艱難歷程。劇中不乏關於奴隸制度的爭議,如一段描繪南方代表反對廢奴條款的場景差點導致宣言胎死腹中,突顯出當時政治妥協的現實性。1972年該音樂劇被改編為同名電影《1776》上映,時任美國總統理查德·尼克松認為片中諷刺保守派議員的一曲《Cool, Considerate Men》不利於當年共和黨選情,因此要求將該段刪除。雖然影片最終在選舉結束後才上映,但2003年發行的修復版DVD已將原曲恢復,並因此將電影分級由G級(大众级)調升至PG級(普通辅导级)[129] [130]。

2004年上映的電影《国家宝藏》(National Treasure)是一部以《獨立宣言》為中心道具的冒險片。電影由尼古拉斯·凱奇與黛安·克魯格主演,劇情圍繞一段隱藏在《獨立宣言》背後、以隱形墨水書寫的共濟會寶藏線索展開。凱奇飾演的主角本·蓋茨為了防止寶藏與《獨立宣言》落入惡人之手,不惜從美國國家檔案館中「竊取」這份歷史文件,展開一連串驚險歷程[131] 。

2006年上映的電影《當幸福來敲門》(The Pursuit of Happyness)。該片由威爾·史密斯與其子賈登·史密斯主演,改編自克里斯多佛·賈納的真實人生故事。電影名稱直接引用了《獨立宣言》所強調的「追求幸福的權利」,作為貫穿主題的精神線索,象徵主角在逆境中不放棄希望與努力,最終實現自我成就。

音樂

[编辑]1970年,美國聲樂樂團「第五次元」在專輯《肖像》(Portrait)中演唱了一首名為《宣言》(Declaration)的歌曲,直接引用了《獨立宣言》的開頭句子。該曲首次於1969年12月7日在蘇利文劇場中演出,因其象徵自由與抗爭的語言,曾被部分反對越戰者視為抗議歌曲[132]。

電子遊戲

[编辑]2008年發行的角色扮演遊戲《辐射3》(Fallout 3)中亦出現《獨立宣言》。在該遊戲一個任務中,玩家須潛入戰後廢墟中的國家檔案館,尋回《獨立宣言》原件並交予一位熱愛歷史的角色[133]。

相關條目

[编辑]注釋

[编辑]- ^ Becker, Declaration of Independence, 5.

- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 任东来在《美国历史文献选集》的译文(中国翻译出版公司翻译,美国驻华大使馆新闻文化处出版,1985)和《1765——1917年的美国》的译文(谢德风等选择,北京三联书店,1957)基础上重译。任东来; 陈伟; 白雪峰; Charles J. McClain; Laurene Wu. McClain. 附录一:一七七六年七月四日,大陆会议美利坚十三个联合邦一致通过的宣言. 《美国宪政历程:影响美国的25个司法大案》. 中国法制出版社. 2004年1月: 555–558.

- ^ Did You Know ... Independence Day Should Actually Be July 2? (新闻稿). National Archives and Records Administration. 2005-06-01 [2012-07-04]. (原始内容存档于2012-06-26).

- ^ The Declaration of Independence: A History. The U.S. National Archives and Records Administration. 2010-01-17 [2022-01-15]. (原始内容存档于2008-09-17).

- ^ 5.0 5.1 5.2 McPherson, James. Abraham Lincoln and the Second American Revolution. New York: Oxford University Press. 1991. ISBN 0-19-505542-X.

- ^ Hirsch, David; Van Haften, Dan. The ultimate guide to the Declaration of Independence First. El Dorado Hills, California. 2017. ISBN 978-1-61121-374-4. OCLC 990127604.

- ^ Lucas, Stephen E. Justifying America: The Declaration of Independence as a Rhetorical Document. Benson, Thomas W. (编). American Rhetoric: Context and Criticism. Carbondale, Illinois: Southern Illinois University Press. 1989: 85.

- ^ Ellis, Joseph. American Creation: Triumphs and Tragedies at the Founding of the Republic. New York: Knopf. 2007: 55–56. ISBN 978-0-307-26369-8.

- ^ 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Bailyn, Bernard. The Ideological Origins of the American Revolution Enlarged. Harvard University Press. 1992. ISBN 0-674-44302-0.

- ^ Middlekauff, Glorious Cause, 241.

- ^ Murrow, Pamela. The Pine Tree Riot. Journal of the American Revolution. 2013-02-04 [2024-07-03] (美国英语).

- ^ The Weare NH Historical Society. www.wearehistoricalsociety.org. [2024-07-03].

- ^ Hazelton, Declaration History, 19.

- ^ Christie and Labaree, Empire or Independence, 31.

- ^ Middlekauff, Glorious Cause, 168

- ^ Ferling, Leap in the Dark, 123–24

- ^ Hazelton, Declaration History, 13

- ^ 18.0 18.1 Middlekauff, Glorious Cause, 318

- ^ 19.00 19.01 19.02 19.03 19.04 19.05 19.06 19.07 19.08 19.09 19.10 19.11 19.12 19.13 19.14 19.15 19.16 19.17 19.18 19.19 19.20 19.21 19.22 19.23 19.24 19.25 19.26 19.27 19.28 19.29 19.30 19.31 19.32 19.33 19.34 19.35 19.36 19.37 19.38 19.39 19.40 19.41 19.42 19.43 19.44 19.45 19.46 19.47 Maier, Pauline. American Scripture: Making the Declaration of Independence. New York: Knopf. 1997. ISBN 0-679-45492-6.

- ^ Rakove, Beginnings of National Politics, 89

- ^ Hazelton, Declaration History, 209

- ^ Friedenwald, Interpretation, 67.

- ^ Paine, Thomas. The American crisis (No. 1). The Library of Congress. Printed Ephemera Collection (Library of Congress) (Boston: Sold opposite the court house Queen Street). 1776 (英语).

- ^ 24.00 24.01 24.02 24.03 24.04 24.05 24.06 24.07 24.08 24.09 24.10 24.11 24.12 24.13 24.14 24.15 24.16 24.17 24.18 24.19 24.20 24.21 24.22 Jensen, Merrill. The Founding of a Nation: A History of the American Revolution, 1763–1776. New York: Oxford University Press. 1968.

- ^ Friedenwald, Interpretation, 92–93.

- ^ Treasures from the Archives: The Act of Renunciation. Rhode Island Department of State. [2019-07-29]. (原始内容存档于2019-07-29).

Rhode Island was the first colony to renounce allegiance to Great Britain's King George III by an official legislative act.

- ^ Friedenwald, Interpretation, 77.

- ^ Friedenwald, Interpretation, 78.

- ^ Journals of the Continental Congress. 2019-03-29. (原始内容存档于2019-03-29).

- ^ Rakove, National Politics, 96

- ^ Friedenwald, Interpretation, 94.

- ^ Rakove, National Politics, 97

- ^ Boyd, Evolution, 18

- ^ 34.0 34.1 Boyd, Evolution, 19.

- ^ 35.00 35.01 35.02 35.03 35.04 35.05 35.06 35.07 35.08 35.09 35.10 35.11 35.12 35.13 35.14 Armitage, David. The Declaration of Independence: A Global History. Harvard University Press. 2009 [January 16, 2022]. ISBN 978-0-674-02282-9. 美國獨立宣言載於Google圖書

- ^ Boyd, Papers of Jefferson, 1:311

- ^ Friedenwald, Interpretation, 106.

- ^ Friedenwald, Interpretation, 106–07

- ^ Friedenwald, Interpretation, 96

- ^ Friedenwald, Interpretation, 118

- ^ Friedenwald, Interpretation, 119–20.

- ^ Boyd, Evolution, 21.

- ^ Boyd, Evolution, 22.

- ^ Explorations: The Revolution. Digital History. University of Houston. 2015-05-04 [2022-01-15]. (原始内容存档于2015-05-04).

From Adams's notes: "Why will you not? You ought to do it." "I will not." "Why?" "Reasons enough." "What can be your reasons?" "Reason first, you are a Virginian, and a Virginian ought to appear at the head of this business. Reason second, I am obnoxious, suspected, and unpopular. You are very much otherwise. Reason third, you can write ten times better than I can." "Well," said Jefferson, "if you are decided, I will do as well as I can." "Very well. When you have drawn it up, we will have a meeting."

- ^ 45.0 45.1 45.2 Becker, Carl L. The Declaration of Independence: A Study in the History of Political Ideas Revised. New York: Vintage Books. 1970. ISBN 0-394-70060-0.

- ^ Ferling, John E. A Leap in the Dark: The Struggle to Create the American Republic. New York: Oxford University Press, Inc. 2003. ISBN 0-19-515924-1.

- ^ A Closer Look at Jefferson's Declaration. New York Public Library. [2020-07-06].

- ^ Autobiography. [2006-11-01]. (原始内容存档于2021-04-22).

- ^ Ferling, John E. Setting the World Ablaze: Washington, Adams, Jefferson, and the American Revolution. Oxford: Oxford Univ. Press. 2000. ISBN 978-0-19-513409-4.

- ^ Burnett, Continental Congress, 181.

- ^ Burnett, Continental Congress, 182

- ^ Journals of the Continental Congress – Friday, July 19, 1776. memory.loc.gov. [2020-04-27]. (原始内容存档于2020-01-22).

- ^ 53.0 53.1 53.2 The U.S. State Department (1911), The Declaration of Independence, 1776, pp. 10, 11.

- ^ Warren, "Fourth of July Myths", 242–43.

- ^ Hazelton, Declaration History, 299–302; Burnett, Continental Congress, 192.

- ^ Warren, "Fourth of July Myths", 245–46

- ^ Hazelton, Declaration History, 208–19

- ^ Wills, Inventing America, 341.

- ^ Hazelton, Declaration History, 208–19.

- ^ 60.0 60.1 Benjamin Rush to John Adams, July 20, 1811. National Park Service. [November 22, 2019].

- ^ Hazelton, Declaration History, 209.

- ^ TeachAmericanHistory.org: John Hancock (PDF). [2014-10-06]. (原始内容 (PDF)存档于2013-05-10).

- ^ The Gurney Papers. The New Monthly Magazine and Humorist. 1837, (Part 1): 17 [2021-07-04].

- ^ Index of Signers by State. ushistory.org - Independence Hall Association in Philadelphia. [2006-10-12]. (原始内容存档于2006-09-29).

- ^ Boyd (1976), The Declaration of Independence: The Mystery of the Lost Original, p. 438.

- ^ The Declaration of Independence in World Context. 2006-07-10 [2014-10-06]. (原始内容存档于2014-10-06).

- ^ Bolkhovitinov, Nikolai N. The Declaration of Independence: A View from Russia

. The Journal of American History. March 1999, 85 (4): 1389–1398 [January 13, 2023]. ISSN 0021-8723. JSTOR 2568261. doi:10.2307/2568261.

. The Journal of American History. March 1999, 85 (4): 1389–1398 [January 13, 2023]. ISSN 0021-8723. JSTOR 2568261. doi:10.2307/2568261.

- ^ 68.0 68.1 The Contagion of Sovereignty: Declarations of Independence since 1776 (PDF). [2012-08-17]. (原始内容存档 (PDF)于2012-09-16).

- ^ Jessup, John J. America and the Future. Life. 1943-09-20: 105 [2011-03-09].

- ^ Hutchinson, Thomas, Eicholz, Hans , 编, Strictures upon the Declaration of the Congress at Philadelphia in a Letter to a Noble Lord, &c., London, 1776

- ^ McNamara, Sandra. The Loyalist Declaration of Dependence, 1776. Journal of the American Revolution. 2018-12-20.

- ^ To Henry Lee – Thomas Jefferson The Works, vol. 12 (Correspondence and Papers 1816–1826; 1905). May 8, 1825.

- ^ Malone, Jefferson the Virginian, 221

- ^ Boyd, Evolution, 16–17.

- ^ The Three Greatest Men. Library of Congress. [2009-06-13]. (原始内容存档于2009-06-01).

Jefferson identified Bacon, Locke, and Newton as "the three greatest men that have ever lived, without any exception". Their works in the physical and moral sciences were instrumental in Jefferson's education and world view.

- ^ Ray Forrest Harvey, Jean Jacques Burlamaqui: A Liberal Tradition in American Constitutionalism (Chapel Hill, North Carolina, 1937), 120.

- ^ Reid, John Phillip. The Irrelevance of the Declaration. Hartog, Hendrik (编). Law in the American Revolution and the Revolution in the Law. New York University Press. 1981: 46–89. ISBN 978-0-8147-3413-1.

- ^ Benjamin Franklin to Charles F.W. Dumas, December 19, 1775, in The Writings of Benjamin Franklin, ed. Albert Henry Smyth (New York: 1970), 6:432.

- ^ Lucas, Stephen E. The Stylistic Artistry of the Declaration of Independence. National Archives and Records Administration. [2012-07-04]. (原始内容存档于2012-06-30).

- ^ Declaration of Independence: A Transcription. National Archives. November 1, 2015 [July 6, 2019]. (原始内容存档于July 6, 2019).

- ^ Declaration of Independence: A Transcription. National Archives. 2015-11-01 [2019-07-06]. (原始内容存档于2019-07-06).

- ^ 指加拿大

- ^ Rare copy of United States Declaration of Independence found in Kew. The Daily Telegraph. 2009-07-03 [2011-07-01]. (原始内容存档于2011-11-13).

- ^ 84.0 84.1 84.2 The Declaration of Independence: A History. Charters of Freedom. National Archives and Records Administration. [July 1, 2011]. (原始内容存档于January 26, 2010).

- ^ Malone, Story of the Declaration, 263.

- ^ Charters of Freedom Re-encasement Project. National Archives and Records Administration. [2011-07-01]. (原始内容存档于2011-09-19).

- ^ 87.0 87.1 87.2 Dube, Ann Marie. The Declaration of Independence. A Multitude of Amendments, Alterations and Additions: The Writing and Publicizing of the Declaration of Independence, the Articles of Confederation, and the Constitution of the United States. National Park Service. May 1996 [July 1, 2011]. (原始内容存档于November 8, 2012).

- ^ Henderson, Jane. Made in 1776: Rare copy of the Declaration of Independence goes on view at Washington U.. STLtoday.com. [2020-03-18]. (原始内容存档于2018-07-02) (英语).

- ^ William J. Stone. [2006-11-01]. (原始内容存档于2006-11-07).

- ^ National Archives. [2006-11-01]. (原始内容存档于2008-05-16).

- ^ The Declaration of Independence -- Stone Facsimile (U.S. National Park Service). www.nps.gov. [2025-07-28] (英语).

- ^ 92.0 92.1 92.2 Boyd, "Lost Original", 446.

- ^ Boyd, Julian. The Declaration of Independence: The Mystery of the Lost Original. Pennsylvania Magazine of History and Biography. 1976, 100 (4).

- ^ Boyd, Papers of Jefferson, 1:421.

- ^ TPNHA. www.thomaspaine.org. [2022-10-10] (英语).

- ^ McDonald, "Jefferson's Reputation", 178–79

- ^ Lefebvre, Georges. The Coming of the French Revolution. Princeton UP. 2005: 212 [2015-10-16]. ISBN 0-691-12188-5. (原始内容存档于2015-09-13).

- ^ Billias, George Athan (编). American Constitutionalism Heard Round the World, 1776–1989: A Global Perspective. NYU Press. 2009: 92 [October 16, 2015]. ISBN 978-0-8147-9139-4. (原始内容存档于May 27, 2016).

- ^ Palley, Claire. The Constitutional History and Law of Southern Rhodesia 1888–1965, with Special Reference to Imperial Control First. Oxford: Clarendon Press. 1966: 750. OCLC 406157.

- ^ Hillier, Tim. Sourcebook on Public International Law 1st. London & Sydney: Cavendish Publishing. 1998: 207. ISBN 1-85941-050-2.

- ^ Gowlland-Debbas, Vera. Collective Responses to Illegal Acts in International Law: United Nations action in the question of Southern Rhodesia 1st. Leiden and New York: Martinus Nijhoff Publishers. 1990: 71. ISBN 0-7923-0811-5.

- ^ McDonald, "Jefferson's Reputation", 172, 179.

- ^ McDonald, "Jefferson's Reputation", 172.

- ^ McDonald, "Jefferson's Reputation", 179

- ^ McDonald, "Jefferson's Reputation", 180–184

- ^ 106.0 106.1 106.2 Detweiler, Philip F. The Changing Reputation of the Declaration of Independence: The First Fifty Years. The William and Mary Quarterly. October 1962, 19 (4): 557–574. JSTOR 1920163. doi:10.2307/1920163.

- ^ Wills, Inventing America, 324

- ^ John C. Fitzpatrick, Spirit of the Revolution (Boston 1924).

- ^ Wills, Inventing America, 90.

- ^ Armitage, David. The Declaration of Independence and International Law. The William and Mary Quarterly (Williamsburg: Omohundro Institute of Early American History and Culture). 2002, 59 (1): 39–64. ISSN 0043-5597. JSTOR 3491637. doi:10.2307/3491637.

- ^ Philip S. Foner, ed., We, the Other People: Alternative Declarations of Independence by Labor Groups, Farmers, Woman's Rights Advocates, Socialists, and Blacks, 1829–1975 (Urbana 1976).

- ^ Tsesis, Alexander. Self-government and the Declaration of Independence. Cornell Law Review (Ithaca: Cornell University). May 2012, 97 (4). ISSN 0010-8847.

- ^ Cohen (1969), Thomas Jefferson and the Problem of Slavery

- ^ Day, Thomas. Fragment of an original letter on the Slavery of the Negroes, written in the year 1776. London: Printed for John Stockdale (1784). Boston: Re-printed by Garrison and Knapp, at the office of "The Liberator" (1831). : 10 [2014-02-26]. (原始内容存档于2016-03-16).

If there be an object truly ridiculous in nature, it is an American patriot, signing resolutions of independency with the one hand, and with the other brandishing a whip over his affrighted slaves.

- ^ Lemuel Haynes' Liberty Further Extended. The Founding Project. 2020-02-24 [2020-11-17]. (原始内容存档于2020-10-27) (美国英语).

- ^ Wyatt-Brown, Lewis Tappan, 287.

- ^ Mayer, All on Fire, 53, 115.

- ^ 118.0 118.1 118.2 Detweiler, Philip F. Congressional Debate on Slavery and the Declaration of Independence, 1819–1821. American Historical Review (Oxford University Press). April 1958, 63 (3): 598–616. JSTOR 1848882. doi:10.2307/1848882.

- ^ Douglass, Frederick. John Brown. An Address at the Fourteenth Anniversary of Storer College, May 30, 1881. Dover, New Hampshire: Morning Star job printing house. 1881.

- ^ Hinton, Richard J. John Brown and his men; with some account of the roads they traveled to reach Harper's Ferry Revised. New York: Funk & Wagnalls. 1894.

- ^ Abraham Lincoln (1809–1865): Political Debates Between Lincoln and Douglas 1897. Bartleby: 415. [2013-01-26]. (原始内容存档于2013-05-10).

- ^ 122.0 122.1 122.2 Wills, Garry. Lincoln at Gettysburg: The Words That Rewrote America. New York: Simon & Schuster. 1992. ISBN 0-671-76956-1.

- ^ Harry V. Jaffa, Crisis of the House Divided (1959)

- ^ A New Birth of Freedom: Abraham Lincoln and the Coming of the Civil War (2000)

- ^ Willmoore Kendall and George W. Carey, The Basic Symbols of the American Political Tradition (1970)

- ^ M. E. Bradford (1976), "The Heresy of Equality: A Reply to Harry Jaffa", reprinted in A Better Guide than Reason (1979) and Modern Age, the First Twenty-five Years (1988)

- ^ Norton, et al (2010), p. 301.

- ^ Modern History Sourcebook: Seneca Falls: The Declaration of Sentiments, 1848. [October 6, 2014]. (原始内容存档于October 20, 2014).

- ^ 1776: The Musical About Us. Pratico. [2018-05-08]. (原始内容存档于2018-05-09).

- ^ John Adams: Independence. Home Box Office. [2018-05-08]. (原始内容存档于2018-05-08).

- ^ National Treasure. Rotten Tomatoes. 2004 [June 10, 2018]. (原始内容存档于November 29, 2017).

- ^ Independence. Fort Wayne Journal Gazette. 2010-07-04 [2018-02-10]. (原始内容存档于2019-03-31).

- ^ Gameguides, IGN. Stealing Independence. IGN. 2014-05-19 [2024-08-24].

參考文獻

[编辑]- Becker, Carl Lotus. The Declaration of independence: A Study in the History of Political Ideas. New York: Harcourt, Brace and Company, Inc. 1922.

- Boyd, Julian P. The Declaration of Independence: The Evolution of the Text as Shown in Facsimiles of Various Drafts by its Author, Thomas Jefferson. Princeton, NJ: Princeton University Press. 1945.

- Boyd, Julian P., ed. The Papers of Thomas Jefferson, vol. 1. Princeton University Press, 1950.

- Boyd, Julian P. "The Declaration of Independence: The Mystery of the Lost Original" 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-02-12[日期不符].. Pennsylvania Magazine of History and Biography 100, number 4 (October 1976), 438–67.

- Burnett, Edmund Cody. The Continental Congress. New York: The Macmillan Company. 1941.

- Christie, Ian R. and Benjamin W. Labaree. Empire or Independence, 1760–1776: A British-American Dialogue on the Coming of the American Revolution. New York: Norton, 1976.

- Dumbauld, Edward. The Declaration of Independence And What It Means Today. Norman: University of Oklahoma Press, 1950.

- Dupont, Christian Y. and Peter S. Onuf, eds. Declaring Independence: The Origins and Influence of America's Founding Document. Revised edition. Charlottesville, Virginia: University of Virginia Library, 2010. ISBN 978-0-9799997-1-0.

- Ferling, John E. A Leap in the Dark: The Struggle to Create the American Republic. New York: Oxford University Press, Inc. 2003. ISBN 0-19-515924-1.

- Friedenwald, Herbert. The Declaration of Independence: An Interpretation and an Analysis. New York: The Macmillan Company. 1904.

- Gustafson, Milton. "Travels of the Charters of Freedom" 互联网档案馆的存檔,存档日期2017-10-19.. Prologue Magazine 34, no 4 (Winter 2002).

- Hamowy, Ronald. "Jefferson and the Scottish Enlightenment: A Critique of Garry Wills's Inventing America: Jefferson's Declaration of Independence". William and Mary Quarterly, 3rd series, 36 (October 1979), 503–23.

- Hazelton, John H. The Declaration of Independence: Its History. Originally published 1906. New York: Da Capo Press, 1970. ISBN 0-306-71987-8. 1906 edition available on Google Book Search

- Journals of the Continental Congress,1774–1789, Vol. 5 ( Library of Congress, 1904–1937)

- Lucas, Stephen E., "Justifying America: The Declaration of Independence as a Rhetorical Document", in Thomas W. Benson, ed., American Rhetoric: Context and Criticism, Carbondale: Southern Illinois University Press, 1989

- Mahoney, D. J. Declaration of independence. Society. 1986, 24: 46–48. S2CID 189888819. doi:10.1007/BF02695936.

- Maier, Pauline. American Scripture: Making the Declaration of Independence. New York: Vintage Books. 1998. ISBN 978-0-307-79195-5.

- Malone, Dumas. Jefferson the Virginian. Volume 1 of Jefferson and His Time. Boston: Little Brown, 1948.

- Mayer, David. Hamowy, Ronald , 编. The Encyclopedia of Libertarianism

. Thousand Oaks, CA: SAGE Publishing; Cato Institute: 113–15. 2008. ISBN 978-1-4129-6580-4. doi:10.4135/9781412965811.n72.

. Thousand Oaks, CA: SAGE Publishing; Cato Institute: 113–15. 2008. ISBN 978-1-4129-6580-4. doi:10.4135/9781412965811.n72. |chapter=被忽略 (帮助) - Mayer, Henry. All on Fire: William Lloyd Garrison and the Abolition of Slavery. New York: St. Martin's Press, 1998. ISBN 0-312-18740-8.

- McDonald, Robert M. S. "Thomas Jefferson's Changing Reputation as Author of the Declaration of Independence: The First Fifty Years". Journal of the Early Republic 19, no. 2 (Summer 1999): 169–95.

- Middlekauff, Robert. The Glorious Cause: The American Revolution, 1763–1789. Revised and expanded edition. New York: Oxford University Press, 2005.

- Norton, Mary Beth, et al., A People and a Nation, Eighth Edition, Boston, Wadsworth, 2010. ISBN 0-547-17558-2.

- Rakove, Jack N. The Beginnings of National Politics: An Interpretive History of the Continental Congress. New York: Alfred A. Knopf, Inc. 1979. ISBN 0-394-42370-4.

- Ritz, Wilfred J. "The Authentication of the Engrossed Declaration of Independence on July 4, 1776". Law and History Review 4, no. 1 (Spring 1986): 179–204.

- Ritz, Wilfred J. "From the Here of Jefferson's Handwritten Rough Draft of the Declaration of Independence to the There of the Printed Dunlap Broadside" 互联网档案馆的存檔,存档日期July 7, 2008,.. Pennsylvania Magazine of History and Biography 116, no. 4 (October 1992): 499–512.

- Tsesis, Alexander. For Liberty and Equality: The Life and Times of the Declaration of Independence. New York: Oxford University Press. 2012. ISBN 978-0-195-37969-3.

- Warren, Charles. "Fourth of July Myths". The William and Mary Quarterly, Third Series, vol. 2, no. 3 (July 1945): 238–72. .

- United States Department of State, "The Declaration of Independence, 1776, 1911.

- Wills, Garry. Inventing America: Jefferson's Declaration of Independence. Garden City, NY: Doubleday. 1978. ISBN 0-385-08976-7.

- Wyatt-Brown, Bertram. Lewis Tappan and the Evangelical War Against Slavery. Cleveland: Press of Case Western Reserve University, 1969. ISBN 0-8295-0146-0.

- "Declaration of Sentiments Full Text – Text of Stanton's Declaration" Owleyes.org, 2018.

- NPR. "Read Martin Luther King Jr.'s 'I Have a Dream" Speech in Its Entirety." NPR.org. January 18, 2010.

- "That's What America Is" 互联网档案馆的存檔,存档日期2021-05-03., Harvey Milk,

外部連結

[编辑]官方網站

[编辑]- Declaration of Independence (页面存档备份,存于互联网档案馆),國家檔案室。

文本

[编辑]- The Declaration of Independence - 古腾堡计划

- 獨立宣言--美國在臺協會中譯本 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(繁體中文)

- 獨立宣言--美國在臺協會英原文 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)

增補

[编辑]- "The Stylistic Artistry of the Declaration of Independence" (页面存档备份,存于互联网档案馆) by Stephen E. Lucas – 語言學上的分析。

- 獨立廳協會:The Declaration of Independence (页面存档备份,存于互联网档案馆)含圖、傑佛遜的檔案、各簽署人小傳等廣泛之增補資料。

- 國會圖書館: 獨立宣言及其相關來源 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- PBS/NOVA: 獨立宣言之史實與保存 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- ERIC Digest:獨立宣言教學 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- 國家地理新聞:"美國慶祝錯了獨立日嗎?" (页面存档备份,存于互联网档案馆)(7月2日, 2004年)

- "Declaration of Independence" (页面存档备份,存于互联网档案馆)引自Thrilling Incidents in American History

- Colonial Hall: 對此滿腹牢騷作逐行之歷史性解讀。 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- "The Speech of the Unknown" (页面存档备份,存于互联网档案馆) 引自Washington and His Generals: or, Legends of the Revolution by George Lippard, 1847年印行。

地圖、攝影、與其他媒體

[编辑]- 國家檔案:High-resolution images of the Declaration (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- 荷蘭國家博物館:First Printing in German of the Declaration of Independence (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- "Drafting of the Declaration of Independence. The Committee: Franklin, Jefferson, Adams, Livingston, and Sherman." 1776. Alonzo Chappel之雕版印刷複製本. (大圖)

- "The Declaration of Independence" by John Trumbull. ([1][永久失效連結])

- Zoomable and draggable preview of the declaration

- "Declaration of Independence Performance": 影片,由摩根·佛瑞曼主持,並由梅爾·吉勃遜、麥克·道格拉斯、凱文·史貝西、琥碧·戈柏、愛德華·諾頓、班尼西歐·迪·特洛、芮妮·齊薇格、薇諾娜·瑞德、葛拉罕·葛林、溫明娜、與凱西·貝茲等明星激情朗誦獨立宣言。

- 獨立宣言免費有聲書 (页面存档备份,存于互联网档案馆)來自LibriVox (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- 簽署代表