深海潛水器

深海潛水器(英語:bathyscaphe)是一種可自主下潛的深海潛航器,其設計概念源自早期的深海球(Bathysphere),但與後者通過纜繩從水面下放不同,深海潛水器的乘員艙懸掛於浮力艙下方,具有自主航行能力。[1]

設計原理

[编辑]深海潛水器的浮力艙填充汽油作為浮力材料,因其具備易獲取、浮力大且幾乎不可壓縮的特性。汽油的不可壓縮性使浮力艙結構可大幅輕量化,因內外壓力能自動平衡而不產生壓差。相對地,乘員艙需承受極大壓力差,故採用厚重結構建造。在水面上時,可通過將浮力艙內汽油替換為密度更大的海水來精確調整浮力狀態。[來源請求]

該名稱由首創者奧古斯特·皮卡爾結合古希臘語詞彙βαθύς(意為「深」)與σκάφος(意為「船隻」)所創。

運作機制

[编辑]

下潛時通過向壓載艙注水實現,但與潛艇不同,深海潛水器無法用壓縮空氣排水上浮,因其設計作業深度(如挑戰者深淵底部壓力超過標準高壓氣瓶的7倍)使排水不可行。上浮時需釋放鐵砂作為壓載物,這些鐵砂將永久遺落海底。鐵砂儲存於底部開口的漏斗形容器,由電磁鐵固定於頸部。此為故障安全設計——電力中斷時鐵砂會自動釋放,確保潛水器自主上浮。

發展歷史

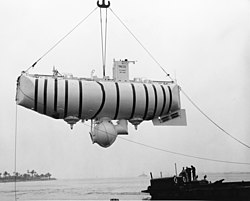

[编辑]首艘深海潛水器FNRS-2由比利時科學家奧古斯特·皮卡爾於1946-1948年間建造,以比利時國家科學研究基金會命名(其前身FNRS-1為皮卡爾1938年用於平流層探測的氣球)。動力系統採用電池驅動的電動機,浮力艙容積37,850公升(8,330英制加侖;10,000美制加侖)航空汽油。因無進出通道,乘員艙需在甲板裝卸。早期下潛記錄詳見雅克·庫斯托著作《沉默的世界》,書中記載「該潛器能承受深海壓力,卻毀於輕微風浪」。後續FNRS-3採用原FNRS-2的乘員艙並配備更大的75,700公升(16,700英制加侖;20,000美制加侖)浮力艙。

皮卡爾設計的第二代實為第三艘潛器「的里雅斯特號」,1957年由美國海軍自義大利購入。[1]其配備2個壓載水艙及11個總容積120,000公升(26,000英制加侖;32,000美制加侖)汽油的浮力艙。[2]

重大成就

[编辑]1960年,「的里雅斯特號」搭載皮卡爾之子雅克·皮卡爾與唐·沃爾什抵達馬里亞納海溝的挑戰者深淵——當時已知地球表面最深點。[1]

儀表顯示深度37,800英尺(11,521米),後經鹽度與溫度校正為35,813英尺(10,916米)。1995年更精確測量顯示實際深度為35,798英尺(10,911米)。配備強光燈的潛器乘員觀察到海床佈滿硅藻軟泥,並記錄到「類似鰨魚的扁平魚類,約長1英尺寬6英寸(30×15公分)」。[3]此發現證實完全無光環境仍存在生命。

相關條目

[编辑]- 1948年 FNRS-2

- 1953年FNRS-3

- 1953年 「的里雅斯特號」

- 1961年「阿基米德號」

- 1964年「的里雅斯特II號」

- 1964年「阿爾文號」

- 1964年「鋁潛器」

- 1970年「深海6500」

- 1987年「和平號」

- 2012年「深海挑戰者號」

- 2018年「極限因子號」

- 深海探測

- 潛水鐘

- 海極級深潛器

- 潛航器

- 潛水技術年表

參考文獻

[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 Brand, V. Submersibles – Manned and Unmanned.. South Pacific Underwater Medicine Society Journal. 1977, 7 (3) [2008-07-10]. ISSN 0813-1988. OCLC 16986801. 原始内容存档于1 August 2008.

- ^ Chapter 11 (PDF). Wet Paper. [2008-09-25]. (原始内容 (PDF)存档于2008-09-11).

- ^ "To the bottom of the sea" 互联网档案馆的存檔,存档日期2008-12-03., T. A. Heppenheimer, AmericanHeritage.com

外部連結

[编辑]- Barham EG. Siphonophores and the Deep Scattering Layer. Science. May 1963, 140 (3568): 826–828. Bibcode:1963Sci...140..826B. PMID 17746436. S2CID 43485719. doi:10.1126/science.140.3568.826.

- 美國海軍下潛記錄(含照片)

- Brewington, Krystal. 深海潛水器最深下潛紀錄. 物理事實手冊. 2003.

- 的里雅斯特號深海潛水器歷史

- FNRS-2

- "法國深海潛水器下潛13,000英尺"《大眾機械》,1954年5月,第110–111頁。

- 深海挑戰者號——馬里亞納海溝下潛(2012/03/25)