实皆断层

| 实皆断层 Sagaing Fault | |

|---|---|

缅甸的实皆断层 | |

| 坐标 | 21°55'06.8"N 95°59'01.6"E |

| 国家 | 缅甸 |

| 城市 | 仰光、內比都、內比都、曼德勒、密支那、密铁拉 |

| 特征 | |

| 断层段 | 南段:勃固、彪关、内比都、密铁拉、实皆;北段:道马、班茂(板卯)、因多、茂卢、沙杜祖普(Shaduzup)、加迈、莫冈(Mogang) |

| 长度 | 1,400公里(870英里) |

| 位移(断距) | 每年18—20 mm(0.71—0.79英寸) |

| 大地构造学 | |

| 状态(情况) | 活跃 |

| 类型 | 转换断层 |

| 构造运动 | 右旋 |

| 形成期(活跃期) | 15—22百万年前(1500—2200万年前) |

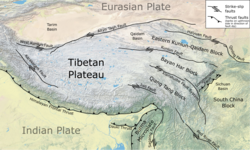

实皆断层(緬甸語:စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ကြော,英語:Sagaing Fault)是一条贯穿缅甸中部南北的巨大断层,主要是印度板块和巽他板块之间的大陆右侧轉形斷層。它将安达曼海的离散边界与喜马拉雅前沿的大陆碰撞活跃区连接起来。它穿过人口稠密的曼德勒、央米丁镇区、彬马那、首都内比都、东吁和勃固等城市,然后落入莫塔马湾,全长超过1200公里。[1][2]被认为是世界上最活跃的断层之一。

發現和早期研究

[编辑]地質學家弗里茨·諾特林 (Fritz Noetling) 在1900年出版的《緬甸中新世》(The Miocene of Burma) 一書中記錄了與當今實皆斷層跡線一致的活躍斷層跡線的部分可視化圖像。 1913年,印度地質調查局的托馬斯·亨利·迪格斯·拉圖什 (Thomas Henry Digges La Touche)[3] 承認在曼德勒的撣邦高原西緣存在板塊邊界特徵,包括將實皆丘陵的變質地層與中央第三紀盆地 (Central Tertiary Basin) 分隔開來的板塊邊界特徵。在分析緬甸歷史地震時,Harbans Lal Chhibber (1934) 發現了連接地震震央的線性軌跡,他推斷這些地震是沿著同一斷層進行的。 [4] 1970年,昂欽(Aung Khin)等人利用地球物理技術和從東吁至德貝金的布蓋重力調查證實了斷層的存在。同年,溫瑞(Win Swe)將其命名為「實皆斷層」。他也在第五屆緬甸研究大會上首次對實皆達貢山脊裂谷特徵中的斷層進行了描述。他確定從南到北幾乎貫穿緬甸全境的斷層具有走滑機制,並將其與歷史上的地震聯繫起來。 1991年對該斷層進行的研究,透過分析兩個變質單元,假設斷層起源於漸新世末期或中新世早期,確定該斷層的總位移為203 km(126 mi),滑動速率為每年22 mm(0.87英寸)。[5]

地质学

[编辑]

实皆断层始于安达曼海的离散边界,然后穿过缅甸中部盆地。与西边的掸邦断层相比,该断层大部分长度的地形起伏相对较低。 它从东喜马拉雅结到安达曼海的总长度为1,400 km(870 mi)。[6] 虽然断层大部分长度都没有被大型台阶打断,但北部400 km(250 mi)以“马尾”方式向外分支成100 km(62 mi)宽的独立部分。

根据全球定位系统 (GPS)数据,印度-巽他板块边界的总滑动速率约为每年35毫米,其中18毫米/年由实皆断层承担。[7]沿断层测量的最大位移约为100公里,尽管一些作者认为位移在360公里至400公里之间。[8][9]

南部

[编辑]

南段從南至北依次為勃固 (Bago)、Pyu、內比都 (Naypyidaw)、密鐵拉 (Meiktila) 和實皆 (Sagaing) 斷層。長170 km(110 mi)的勃固段從仰光東南面的緬甸海岸一直延伸至北緯18°,斷層在此處出現急彎。南端和離岸部分仍不確定,但在離岸數十公里處,它與東西走向的正常斷層相連。在 1930年5月發生的MW7.4地震中,勃固段約有100 km(62 mi)發生斷裂,偏移量至少有3米(9.8英尺)。[8]

Pyu段從勃固地段的終點開始,一直延伸130 km(81 mi)到北緯19.1°。它沿著Bago-Yoma山脈的山腳延伸。斷層痕跡東側的中央地段有一塊階地,代表在地形東側的逆斷層的懸壁。此地勢是由於該地段經歷地殼壓縮的小走滑挤壓成分所造成。1930年12月發生的MW7.3地震造成該斷層區段的大部分斷裂,該地震起源於其南端極限。[8]

內比都段由兩條平行的支線組成,在北緯19.1度分支,全長70 km(43 mi)。兩條支線都穿過河道和沖積扇。西段在內比都以東。1929年8月,在該地段附近發生了一次破壞性但溫和的地震,損毀了內比都以南40 km(25 mi)的鐵路和橋梁。[8]國際地震中心將這次地震歸類為MW6.5。

密鐵拉段全長220 km(140 mi),穿過從內比都到曼德勒的寬闊山谷。該段未產生任何傾滑運動,這從斷層兩側不存在海拔差異就可以看出。在北緯 20° 處,斷層使一條溪流偏移2.4 km(1.5 mi);沿著該段可觀察到的最大偏移。雖然歷史上沒有明確與該段相關的重大地震,但1839年阿瓦地震是一個可能的競爭者,這場地震摧毀了阿瓦市,並對伊洛瓦底江以東和以南地區造成了嚴重破壞。 [8]

實皆段的地形特徵促使它在1970年被發現。這一段走向相對線性;它位於伊洛瓦底江以西,北緯21.9°至22.6°,與上新世後期的沖積扇相抵觸。它穿過辛古高原(Letha Taung),分成河東西兩段。其西邊向北的支流是Tawma段。 1946年,一場MW7.7級地震可能發生在該段北部三分之二地區。該部分在2012年規模較小的MW6.8級地震中也曾發生過破裂。南部的剩餘部分很可能在1956年破壞性極強的MW7.1級地震中發生過破裂。[8]

北部

[编辑]實皆斷層從北緯23.5° 開始以“馬尾”狀向外展開,形成四個獨立的斷層帶。 塔烏瑪段(Tawma segment)沿著朝東的陡崖延伸,河流呈右旋分佈。實皆段的西段向北延伸,以塔烏瑪段為代表。在北緯24°處,該痕跡已不可見,左側的台階(stepover)通往西邊10 km(6.2 mi)的Ban Mauk 段。在台階之間是一系列東北-西南走向的斷層,穿過了壓扭脊。許多長度都短於20 km(12 mi),有些則呈現出正交滑動;然而,它們的微弱表現表明,與實皆斷層的主要分支相比,滑動速率較小。[8]

地震活動

[编辑]

几个世纪以来,破坏性地震一直与该断层有关。1839年的阿瓦大地震造成数百人死亡,许多城市遭到破坏,包括当时的帝国首都阿瓦。那次地震的震级被认为达到或超过8.0级。大震级意味着沿断层的断裂长度至少为300公里。

20世纪初,即1929年至1931年间,实皆断层一半以上的区域都曾发生过强烈地震。第一次地震发生在1929年8月,地点位于内比都西南部,勃固山脉的泰耶苗以东,之后又发生了多次更大规模的地震。[10] 此次地震造成的损失报告不足,但据说震中以北约133.6公里处的央米丁的建筑物摇晃,物体移位。[11] 此次地震的震级不超过7.0级。

5月5日夜間,一場里氏7.5級的大地震襲擊了勃固市北部,造成大面積傷亡和財產損失。 [12]之前沒有發生前震。此次地震最大強度為罗西–福雷尔地震烈度表IX至X級。 勃固市、仰光和其他幾個城鎮被摧毀。在勃固,火災爆發,嚴重的液化現象造成進一步的損失。勃固約有500人死亡,仰光約58人死亡。其他村莊的死亡人數更多。 它引發了一場小型海嘯,淹沒了沿海的村莊。 這是1929-1931年間最致命的一次地震。

12月3日晚上發生了兩次中度前震。第一次持續了5秒鐘,造成了一些恐慌,彬马那(Pyinmana)和仰光都感受到了。另一次前震被描述為比第一次前震更強,但感應範圍不如第一次前震廣泛。[13][14][15]

1946年9月12日,曼德勒以北發生了兩次強烈地震,威力分別為MW7.3級和7.7級。這次双地震連續成為全國最大的地震之一。由於記錄稀少,人們對這次地震所知不多。

回顧地震的歷史記錄,1906年和1908年,實皆斷層最北端發生過兩次重大地震。[16] 1906年8月31日發生的Putao地震估計矩震級為7.0,1908年的地震震級為MW7.5。[17][18]

1908年地震導致應力向南累積,也就是未來1931年地震發生的位置。同樣地,1946年的地震斷裂段位於1931年地震斷裂的正南方。由於斷層上的應力水平突然增加,1946年雙重序列中的第一次主震隨即觸發第二次主震。

2012年瑞保地震矩震级为6.8级,导致曼德勒北部断层断裂。对此次地震的详细而全面的评估表明,断层长度估计为45公里。质心矩张量解表明,地震导致南北走向的近垂直断层断裂,该断层向东急剧倾斜。

2025年實皆地震是實皆斷層最近發生的重大事件,斷層斷裂了495公里,造成至少5,380人死亡。 [19]這使得它成為有史以來使用現代儀器精確記錄的最長的走滑断层破裂,打破了2001年崑崙地震450公里的先前記錄,也可能打破了1949年夏洛特皇后群島地震推斷的破裂長度(490-500 公里)。

危险

[编辑]实皆断层被称为 “地震断层高速公路”(earthquake fault superhighway),因为它有可能引发超剪切地震 (supershear earthquake)。当地震的破裂速度超过S波速度,并有可能达到P波速度时,就会发生超剪切地震。快速传播的断裂会造成巨大的破坏。实皆断层的几何形状相对平直,是世界上观测到的最长的连续断层,可以承受超剪切破裂。由于该断层靠近人口稠密地区,超剪切地震可造成毁灭性影响。[20]

参见

[编辑]参考文献

[编辑]- ^ Win, Nilar. Sagaing Fault surveyed to prepare for future quakes. The Myanmar Times. August 25–31, 2008 [2011-04-04]. (原始内容存档于2012-06-07).

- ^ Wang, Yu. Earthquakes and slip rate of the southern Sagaing fault: insights from an offset ancient fort wall, lower Burma (Myanmar) (PDF). Geophysical Journal International. 2011, 185 (1): 49–64 [2025-03-29]. Bibcode:2011GeoJI.185...49W. doi:10.1111/j.1365-246X.2010.04918.x

. (原始内容存档 (PDF)于2023-01-13).

. (原始内容存档 (PDF)于2023-01-13).

- ^ Tipper, G. H. Mr. T. H. D. La Touche. Nature. 7 May 1938, 141 (3575): 819–820. Bibcode:1938Natur.141..819T. doi:10.1038/141819a0

.

.

- ^ Chhibber, H. L. The Geology of Burma. Macmillan & Company. 1934.

- ^ Tun, Soe Thura. Sagaing Fault: A desk study report on seismotectonic implications in Myanmar. Myanmar Earthquake Committee. 2005. doi:10.13140/RG.2.1.4048.6249.

- ^ Chit Thet Mon, Xuan Gong, Yun Wen, Mingming Jiang, Qi-Fu Chen, Miao Zhang, Guangbing Hou, Myo Thant, Kyaing Sein, Yumei He. Insight into Major Active Faults in Central Myanmar and the Related Geodynamic Sources. Geophysical Research Letters. 2020, 47 (8). Bibcode:2020GeoRL..4786236M. doi:10.1029/2019GL086236.

- ^ Tsutsumi, H.; Sato, T. Tectonic geomorphology of the southernmost Sagaing fault and surface rupture associated with the May 1930 Pegu (Bago) earthquake, Myanmar. Bulletin of the Seismological Society of America. 2009, 99 (4): 2155–2168. Bibcode:2009BuSSA..99.2155T. doi:10.1785/0120080113.

- ^ 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 Yu, Wang. Active tectonics and earthquake potential of the Myanmar region (PDF). Journal of Geophysical Research: Solid Earth. 2014, 119 (4): 3767 [2025-03-29]. Bibcode:2014JGRB..119.3767W. doi:10.1002/2013JB010762

. (原始内容存档 (PDF)于2018-11-01) –通过Caltech.

. (原始内容存档 (PDF)于2018-11-01) –通过Caltech.

- ^ Yu Wang, Kerry Sieh, Thura Aung, Soe Min, Saw Ngwe Khaing. Earthquakes and slip rate of the southern Sagaing fault: insights from an offset ancient fort wall, lower Burma (Myanmar). Geophysical Journal International. 2011, 185 (1): 49. Bibcode:2011GeoJI.185...49W. doi:10.1111/j.1365-246X.2010.04918.x

.

.

- ^ M 6.6 – Myanmar. United States Geological Survey. [2025-03-29]. (原始内容存档于2025-01-26).

- ^ Hla Hla Aung. Reinterpretation of historical earthquakes during 1929 to 1931, Myanmar. Advances in Geosciences. 2012, 31: 43. Bibcode:2012aogs...31...43A. ISBN 978-981-4405-76-8. doi:10.1142/9789814405775_0005

–通过ResearchGate.

–通过ResearchGate.

- ^ M 7.5 – Myanmar. United States Geological Survey. [2025-04-12]. (原始内容存档于2022-05-04).

- ^ J. COGGIN BROWN AND P. LEICESTER. THE PYU EARTHQUAKES of 3RD AND 4TH DECEMBER 1930 AND SUBSEQUENT BURMA EARTHQUAKES UP TO JANUARY 1932. Memoirs of the Geological Survey of India. [2025-04-12]. (原始内容存档于2025-01-26).

- ^ Event 907776 Myanmar. International Seismological Centre. [2025-04-12]. (原始内容存档于2025-01-26).

- ^ Event 907775 Near south coast of Myanmar. International Seismological Centre. [2025-04-12]. (原始内容存档于2025-01-26).

- ^ Xiong, X., B. Shan, Y. M. Zhou, S. J. Wei, Y. D. Li, R. J. Wang, and Y. Zheng. Coulomb stress transfer and accumulation on the Sagaing Fault, Myanmar, over the past 110 years and its implications for seismic hazard. Geophysical Research Letters. 2017, 44 (10): 4781–4789 [2025-04-12]. Bibcode:2017GeoRL..44.4781X. S2CID 55509712. doi:10.1002/2017GL072770. hdl:10220/46403

. (原始内容存档于2021-06-29).

. (原始内容存档于2021-06-29).

- ^ Event 914281 Myanmar-India border region. ISC: On-Line Bulletin. International Seismological Center. [3 March 2021]. (原始内容存档于2025-01-21).

- ^ Event 16958007 Myanmar. ISC: On-Line Bulletin. International Seismological Centre. [3 March 2021]. (原始内容存档于2025-01-21).

- ^ M 7.7 – Myanmar. USGS-ANSS. [29 March 2025]. (原始内容存档于2025-03-28).

- ^ Robinson, D.P.; Das, S.; Searle, M.P. Earthquake fault superhighways. Tectonophysics. 2010, 493 (3–4): 236–243. Bibcode:2010Tectp.493..236R. doi:10.1016/j.tecto.2010.01.010.