印度河流互連計畫

| 印度河流互連計畫 | |

|---|---|

印度河流互連計畫 - 最早提出的喜馬拉雅山脈河流管理及半島南部河流管理兩部分 | |

| 國家/地区 | 印度 |

| 项目类型 | 跨流域調水 |

| 狀態 | 研究中,僅有很少數在進行,或已完工 |

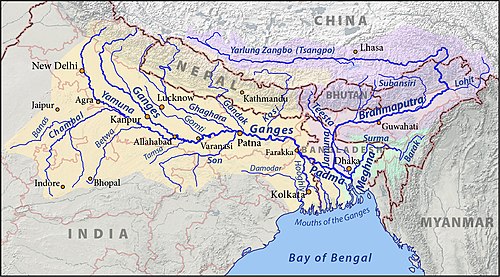

印度河流互連計畫(英語:Indian rivers interlinking project)是一個擬議的大型土木工程計畫,目的在利用水庫和運河網絡,將該國河流連結,而能有效管理全國的水資源,以加強灌溉和地下水補給,並減少某些地區經常發生的洪水(參見印度洪水)和另一些地區的水資源短缺問題。[1][2]印度人口佔全球總數的18%,但僅擁有世界水資源的約4%。解決該國水資源問題的方案之一就是將是其河流和湖泊進行連結。[3]

此河流互連計畫分為三個部分:北部喜馬拉雅山脈河流互連、半島南部河流互連,以及從2005年開始探討的邦內河流互連。[4]此計畫由印度國家水資源發展署(National Water Development Agency,簡稱NWDA,此機構已於2019年併入新成立的印度水資源部)管理。NWDA啟動研究,並已編寫14個喜馬拉雅山脈部分互連項目、16個半島南部部分互連項目和37個邦內河流互連項目的報告。[4]

印度的年均降水量約為40,000億立方公尺(即4,000立方公里),但大部分都集中在一年的4個月 - 6月到9月 - 之內。 此外是降水量分佈不均 - 東部和北部降水量最多,西部和南部降雨量較少。[5][6]印度還會出現季風雨量過多而造成洪水,或是是低於平均水平,甚至是遲來,隨之造成乾旱。 印度自然水資源供應在地理和時間上發生差異,與全年對灌溉、飲用水和工業用水的需求之間有差距,這種差距隨著印度人口的增長更被擴大。[6]

支持河流互連計畫者聲稱解決印度水資源問題方案是保護豐富的季風降雨,將其儲存在水庫中,並利用預定興建的項目將多餘的水輸送到長期或是季節性的缺水地區。[5]此計畫除提供水安全之外,還被認為可為內河航運和水力發電帶來潛在效益,並可經由水產養殖以擴大農村地區的收入。反對者則擔心眾人皆知的環境、生態和社區被迫遷移的不良影響,以及與改造自然而產生的未知風險。[2]另有人則擔心有些項目可能會造成與鄰國間的問題。[7]

歷史

[编辑]英屬印度時期

[编辑]印度河流互連的概念出現已久。例如在19世紀的英屬印度時期,致力在當地建造灌溉和航行運河的工程師亞瑟·科頓曾提出將幾條印度主要河流互連的計劃,以加速從其位於印度次大陸、南亞的英國殖民地進口及出口貨物,並解決印度東南部(今日於安德拉邦和奧迪薩邦所在)的缺水和乾旱問題。[8]

印度獨立後

[编辑]水壩設計師和前印度灌溉部長卡努魯·拉克什曼納·拉奧博士於1970年代提出"國家水路網絡(National Water Grid)"的構想。[9]他對印度南方嚴重缺水,以及北方每年重複出現洪水的關心(他認為布拉馬普特拉河 - 上游為中國的雅魯藏布江 - 和恆河的盆地是水資源過剩地區,而印度中部和南部是水資源短缺地區),而建議將多餘的水資源轉移到缺水地區。當拉奧博士提出此構想時,印度已經成功實施幾個流域間的調水項目,他建議將這些項目的規模擴大。[9]

當時的印度水資源部於1980年發佈一份題為《國家水資源開發展望(National Perspectives for Water Resources Development)》的報告,將水利發展計畫分為兩部分 - 喜馬拉雅山脈部分和半島部分。國大黨執政後,將該計劃放棄。該國於1982年由NWDA[1]資助,並設立一個由指定專家組成的委員會,以完成關於水庫、運河以及南部半島河流互連和相關水資源管理各方面可行性的詳細研究、調查和勘探。NWDA在1982年到2013年期間提出許多報告。[1]然而這類項目並未受到推動。

在全國民主聯盟 (印度)(一右翼政黨聯盟,由印度人民黨領導)執政後,於1999年重新提出河流互連的想法,但這次有重大戰略轉變 - 提案被修改為流域內開發,而非流域間調水。[10]

21世紀

[编辑]

由國大黨領導的聯合進步聯盟 (UPA,一中間派和中間偏左政黨聯盟) 與2004年上台執政,維持其一貫對該計畫概念和計劃的反對態度。社會活動家大聲疾呼,稱該計畫在成本、潛在環境和生態破壞、地下水位下降以及改造自然的風險方面將會造成災難性後果。印度中央政府在2005年到2013年期間設立許多委員會,推翻許多報告,並資助一系列可行性和影響研究,值得注意的是,每次研究所採的環境法規與標準皆有所不同。[10][11]

印度最高法院於2012年2月在處理一於2002年提出的公共利益訴訟 (PIL) 時,拒絕就實施河流互連計畫提供任何指示。最高法院表示這涉及政策決定,屬於邦和中央政府的權限。然而最高法院因為沒任何一方反對實施此計畫,而指示水資源部設立一個專家委員會(即"河流互連計畫專門委員會"(SC ILR)),與各級政府共同進行跟催。[12]

需求

[编辑]

乾旱、洪水和飲用水短缺

[编辑]印度每年降雨量約為4,000立方公里,約當人均為100萬加侖的雨水。[2]然而印度的降水模式在不同地區和不同月份之間差異很大。印度的大部分降水(約85%)是在夏季由喜馬拉雅山脈集水區 - 恆河-布拉馬普特拉河-梅克納河 (GBM) 流域 - 的季風雨帶來。[13]該國東北部地區的降水量較西北、西部和南部地區的為大。由於季風開始日期有不確定性,該國有時會出現長時間的乾旱,和季節性及年度降水量的大幅波動,而對該國形成一個嚴重的問題。[1]這個國家飽受週期性乾旱和洪水侵襲,西部和南部地區尤其嚴重缺水,且變化莫測的天候為當地居民帶來巨大苦難,特別是最貧窮的農民和農村人口深受其害。區域性灌溉用水缺乏導致農作物歉收和農民自殺(參見印度農民自殺問題)。雖然印度多數地區通常每年在7月至9月期間有充沛的雨水,而有些地區在其他季節卻會出現飲用水短缺。有些年份,可能又出現連續數週降雨過多,繼而發生洪水,帶來破壞。[14]這種過多 - 稀缺循環、區域差異以及洪水 - 乾旱週期,而產生對水資源管理的需求。[15]河流互連是解決這一需求的提案之一。[1][2]由於氣候變化,促使人們逐步淘汰化石燃料,改而使用清潔和可再生能源(如太陽能和風能) - 但這些都是間歇性能源,需用到抽水蓄能電站來儲存多餘電力,並在有需求時再釋放。通過設計多用途淡水海岸水庫及河流互連,將可讓印度達到水安全、能源安全和糧食安全的目的。[15]

人口與糧食安全

[编辑]印度的龐大人口是推動河流互連的另一個因素。雖然印度的人口增長率已持續下降,但仍然每年以約1,000萬到1,500萬人的速度在增長。由此產生的糧食需求必須以更高的產量和更好的作物安全來滿足,而兩者都需要對約1.4億公頃的農地給予充分灌溉。[16]而目前印度只有一小部分土地能取得灌溉用水,且大部分灌溉都依賴季風帶來的降水。支持者稱河流互連是為更多農民提供可靠和更好灌溉的手段,能為不斷增長的人口提供更好的糧食安全。[1]印度屬熱帶國家,自然水分蒸發量很高,糧食安全可通過水安全來實現,而水安全又可導致能源安全 - 將水從水位較低的河流點抽到高處儲水設施,在需要時放水來發電(抽水蓄能發電),供抽取地下水作灌溉之用,而實現糧食安全。[17][18]

排除鹽分

[编辑]若流域內試圖完全使用河水,而未能將足夠鹽分(溶移質)排入海中,結果將導致流域封閉。下游近海區域的水質將鹽化(鹼化),進而讓灌溉土地逐漸成為鹽鹼地。[19][20][21]鹽鹼地的滲水性很差,導致澇漬問題。鹽鹼地增加後將迫使農民只能種植水稻或草,其他作物和樹木的生產力很低。[22]棉花是鹽鹼地的首選作物。.[23]將水資源豐富的河流與水資源短缺的河流連接,對長期維持流域可持續生產力,以及讓足夠的鹽分透過環境流量形式帶入海洋,可減輕人類活動對河流的影響。

航運

[编辑]印度需要更多基礎設施來推動物流和貨物運輸。利用連接的河流進行航運是一種更清潔、低碳足跡的運輸模式,特別是在礦石和糧食的運輸方面。[1]

印度目前水儲備和地下水枯竭問題

[编辑]印度目前僅能儲存30天的降雨量,而已開發國家則在其乾旱地區的流域和水庫中儲存相當於900天的戰略用水量。印度的築壩水庫僅儲存人均200立方公尺的水。印度還過度依賴抽取地下水,耕地中有50%由地下水灌溉,印度為此挖了2,000萬口井。印度約有15%的糧食是依賴地下水而生產,而地下水終會迅速枯竭,當此情況出現,就需要更多地表水供應。河流互連計畫的支持者認為印度的水資源狀況已十分危急,需要對地表水和地下水的使用進行可持續的開發和管理。[24]一些計畫支持者認為印度並非缺水,而是未加善用,讓它平白流入大海。

計畫探索

[编辑]成本

[编辑]於2013年完成的河流互連計畫可行性報告列出需要的投資,和預定產生的經濟影響,如下所示:

| 河流互連計畫 | 長度 (公里) |

在2003年或更早 的估計成本# |

新增 灌溉面積 (公頃) |

潛在 發電 量 |

飲用及 工業用水 增加量 (百萬立方公尺) |

參考 | 進度 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 克里希納河–本內爾河連結 | 587.2 | 659.98亿卢比 (1.02 十億) | 258,334 | 42.5百萬瓦 | 56 | [25] | 在建中 |

| 戈達瓦里河–克里希納河連結 | 299.3 | 2,628.9亿卢比 (4.08 十億) | 287,305 | 70百萬瓦 | 237 | [26] | 完工[27] |

| 帕爾瓦蒂河-卡利辛德河-昌巴爾河連結 | 243.7 | 611.45亿卢比(9.5亿美元) | 225,992 | 17百萬瓦 | 89 | [28] | |

| 納加朱納·薩加爾水庫-索瑪希拉水庫連結 | 393 | 632.05亿卢比(9.82亿美元) | 168,017 | 90百萬瓦 | 124 | [29] | 在建中 |

| 肯河-貝特瓦河連結 | 231.5 | 198.87亿卢比(3.09亿美元) | 47,000 | 72百萬瓦 | 2,225 | [30] | 在建中 |

| 斯利塞蘭水庫-本內爾河連結 | 203.6 | 158亿卢比(2.45亿美元) | 187,372 | 17百萬瓦 | 49 | [31] | |

| 達曼恒河-品扎河(Pinjal River)連結 | 42.5 | 127.8亿卢比(1.98亿美元) | - | - | 44 | [32] | |

| 高韋里河-維齋河-貢達河連結 | 255.6 | 267.3亿卢比(4.15亿美元) | 337,717 | - | 185 | [33] | 在建中[34] |

| 波拉瓦藍灌溉渠道-維傑亞瓦達連結 | 174 | 148.39亿卢比(2.3亿美元) | 314,718 | 72百萬瓦 | 664 | [35] | 在建中[36] |

| 默哈訥迪河-戈達瓦里河連結 | 827.7 | 1,754.05亿卢比 (2.72 十億) | 363,959 | 70百萬瓦 | 802 | [37] | |

| 帕河-達布蒂河-訥爾默達河連結 | 395 | 601.6亿卢比(9.34亿美元) | 169,000 | 93百萬瓦 | 91 | [38] | |

| 潘巴河-阿昌科維爾河-維帕河連結 | 50.7 | 139.79亿卢比(2.17亿美元) | 91,400 | 500百萬瓦 | 150 | [39] |

#此處的美元是根據印度盧比的歷史成本,按英文版列表發表時匯率換算而得。

生態和環境問題

[编辑]在2002年至2008年之間有環境運動者和學者質疑印度河流互連計畫的可行性,並質疑是否已完成對環境和生態的益處和風險間進行適當的研究。研究人員Bandyopadhyay等人聲稱印度河流互連計畫的預期效益與其對環境和生態的潛在危害之間存在顯著的認知差距。[2]他們還質疑互連項目是否能帶來控制洪水的益處。Vaidyanathan在2003年聲稱關於作業、轉移水量多寡以及何時轉移水,存在不確定性和未知數,而是否會導致項目所在區域內出現澇漬、鹽鹼化,以及進而發生荒漠化。[40]有學者也在探索其他可能減輕乾旱和水患的技術,並希望這些技術對環境和生態的影響會更少。[41]河流可能會每經100年(大約)改變其河道,因此互連可能在100年後就變得無用。互連還可能導致森林砍伐,造成生態失衡及廣泛改變魚類群落。[42][43][44]有項研究的結論是此計畫可能會減少降雨量,並改變所在地的降雨模式。[45]

人口遷移和漁民生計

[编辑]蓄水和興建分散式水庫可能導致人口遷移,安置這些人的問題已引起社會和政界的關注。此外,河流互連可能影響水生生態系統,進而影響依賴特定水生物種以維生者的生計。研究人員Lakra等人在他們於2011年發表的研究報告中聲稱,[46]大型水壩、流域間調水和從河流取水可能對淡水水生生態系統產生負面和正面影響。對魚類和水生生物多樣性的影響也有正面和負面的。

貧窮和人口問題

[编辑]印度人口不斷增長,且有大量貧困的農村人口依賴季風帶來的降水用於灌溉。天氣不確定性和氣候變化引發的波動令人擔憂,因為這可能影響社會穩定和加劇農村貧窮。印度人口預計將以減緩的速度進一步增長,到2050年左右穩定在15億左右,比2011年人口普查的數目再增加3億人口。而增加對可靠食物來源和提高農作物產量的需求 - 印度國家應用經濟研究委員會[5]稱這兩因素均需要印度有顯著改善的灌溉網絡。

印度的年均降雨量約為4,000立方公里,其中印度每年的地表水流量估計為1,869立方公里。由於該國地形和其他原因,其中只有約690立方公里的地表水可用於灌溉、工業、飲用和地下水補給。換言之印度是平均每年大約有1,1000立方公里的水可用於灌溉。[5]這水量足夠灌溉1.4億公頃(140萬平方公里)的農地。至2007年,印度約有60%的灌溉潛力受到利用,灌溉水源包括灌溉網絡、天然水體(河流及湖泊)和地下水。

印度夏季(6月至9月)是主要的雨季,這段時間的降雨量和地表水徑流佔全年水源的80%。[5][6]天然水資源在空間和時間上的變化,與全年對灌溉、飲用水和工業用水的需求之間存在差異,造成供需缺口,而這種差距只會隨著印度人口的增加而惡化。支持河流互連計畫者稱解決印度水資源問題,得保護豐富的季風雨水,將其儲存在水庫中,並在偶爾降雨不足、已知容易發生乾旱的地區,或在一年中供水稀缺的時期再加以利用。[5][47]

國際問題

[编辑]在一篇於2007年發表的文章[7]中,作者們聲稱從生態、地質、水文和經濟角度來看,河流互連最初似乎是一個代價高昂的提案,但站在長遠的角度上,由此產生的淨效益將遠超過其成本或損失。然而作者認為印度提出的計畫缺乏國際法律框架。其中至少有些互連的項目,可能會影響鄰國(如孟加拉國),印度必須就國際關注點進行談判,將之解決。

科技發展

[编辑]利用太陽能發電的成本在幾年內將低於每千瓦時1.0印度盧比。[48][49]更便宜、清潔和持久/可再生能源將有利於在河流互連計畫中建設更多的抽水蓄能/抽水站和隧道設施,而非依賴純粹的自然重力連接,以節省成本、減少建設時間,並優化現有水庫利用/減少儲存等,以減少土地淹沒。目前也有更為先進的建設隧道技術/方法,使其成為具有最短距離和最具成本效益的方式,以替代重力式明渠的連結法。[50]

政治觀點

[编辑]由印度人民黨阿塔爾·比哈里·瓦巴依領導的全國民主聯盟政府曾倡議河流互連的想法,以應對該國的乾旱問題,同時解決不同地區水資源分配不均的問題。[11]

國大黨總書記拉胡爾·甘地在2009年表示連接河流的整個想法是危險的,因為這會產生"嚴重的"環境影響,因而反對。前聯合進步聯盟(UPA)政府的內閣部長傑伊拉姆·拉梅什表示連接印度河流的想法是一場"災難",而對此規模恢弘的計畫前途提出質疑。[51]

M. 卡魯納尼迪領導的達羅毗荼進步聯盟(DMK)一直是國大黨領導的聯合進步聯盟的重要盟友,他提出在國家層面,連接河流也許是解決該國水資源短缺問題的唯一及永久的解決方法。卡魯納尼迪表示政府應從南部河流開始評估這計畫的可行性。DMK在2014年大選中將河流國有化和互連列入其競選宣言。[52]

坎巴特灣開發計畫計劃在康貝灣海域建造一座海岸水庫,將訥爾默達河原本流入海洋的淡水儲存在其中,然後再泵送到乾旱的薩烏拉施特拉地區作灌溉用途。

計劃

[编辑]由NWDA提出的國家遠景規劃( National Perspective Plan)設想在建設河流互連項目的同時,儲存約1,850億立方公尺的水。[53] 這些儲存設施和互連工程將為印度增加近2,096立方公里的水源,讓可受到灌溉的田地面積增加3,500萬公頃,增加40,000百萬瓦的水力發電能力,並實現防洪和其他效益。

印度的地表水總量接近1,776立方公里,但在1979年受到使用的僅為271.37立方公里。其餘的既未利用,也未管理,而印度每年都會發生洪水災害。印度截至1979年已建造600多座水壩,形成的水庫總容量為1,710立方公里。這些儲水設施僅用到該國可用水量的7分之1。[53]印度整體每年至少可以利用的水量有9,460立方公里。支持河流互連計畫者稱不但印度各邦,連其鄰國也會因增加灌溉、水力發電、航運和防洪而同樣受益。[53]該計畫還能為印度預期的人口峰值提供糧食安全效益。[53]

恆河-布拉馬普特拉-梅克納河流域是一個重要的國際流域,攜帶印度17.77立方公里總流量中的12.33立方公里以上的水。水是一種稀缺物品,印度幾個流域,如高韋里河、亞穆納河、薩特萊傑河、拉維河和其他較小的邦際/邦內河流都缺水。印度全國有99個縣被劃分為乾旱易發地,約4,000萬公頃的地區容易發生週期性洪水。[53]互連計畫有望減輕這種痛苦和相關損失的規模。

在1980年代提出的印度國家遠景計畫包含兩個主要部分:

- 喜馬拉雅山脈河流開發

- 南部半島河流開發

到2005年則加入邦內河流開發的部分。

喜馬拉雅山脈河流開發

[编辑]

喜馬拉雅山脈河流開發計劃設想在印度和尼泊爾的恆河和布拉馬普特拉河,及其主要支流上興建蓄水庫,以及連接用途的運河系統,除將布拉馬普特拉河幹流與恆河連接外,還將恆河東部支流的剩餘流量輸送到西部。[53]除為額外大約2,200萬公頃地區提供灌溉用水之外,並增加約3,000萬千瓦的水力發電,還將在恆河-布拉馬普特拉河流域進行大規模的洪水控制。假設河流流量管理條約能夠談成,不僅將讓恆河-布拉馬普特拉河流域的各邦受益,且可讓尼泊爾和孟加拉國受益。[53]

喜馬拉雅山脈部分將有一系列沿著印度、尼泊爾和不丹的恆河和布拉馬普特拉河興建的水庫,用於儲水。並興建運河,把恆河東部支流的剩餘水量輸送到西部。這預計將有助於恆河和布拉馬普特拉河流域中的洪水控制。還可為法拉卡堰(攔河堰)提供多餘的水,以將加爾各答港口內淤積的泥沙沖走。 迄2015年,在考慮中的喜馬拉雅山脈部分中的14個互連項目如下(標注有可行性研究進度):[54][55]

- 加格拉河–亞穆納河連結(可行性研究完成)

- 夏達河–亞穆納河連結(可行性研究完成)

- 亞穆納河–拉賈斯坦邦連結

- 拉賈斯坦邦-薩巴爾馬蒂河連結

- 戈西河–加格拉河連結

- 戈西河–梅吉河連結

- 瑪那莎河–桑科什河–提斯塔河–恆河連結

- 喬吉戈帕–提斯塔河–法拉卡堰連結

- 恆河–達摩達河–蘇伯爾訥雷卡河連結

- 蘇伯爾訥雷卡河–默哈訥迪河連結

- 法拉卡堰–巽德班連結:

- 甘達基河–恆河連結

- 丘納爾–因陀羅普里堰連結

- 因陀羅普里堰–恆河南方支流連結

南部半島河流開發

[编辑]此計畫有4個主要部分:

此部分預計可利用地表水灌溉額外2,500萬公頃土地,增加地下水灌溉1,000萬公頃土地,並用於水力發電,還能改善防洪和區域航運。[53]

此項目的重點是將水從印度東部輸送到南部和西部。[53]南部開發項目(第一階段)將包含4個主要部分。首先是把默哈訥迪河、戈達瓦里河、克里希納河和卡韋里河經由運河作連結。將沿著這些河流的河道建造水庫和水壩,用於將默哈訥迪河和戈達瓦里河的多餘河水輸送到印度南部。在第二階段,一些從孟買以北和達布蒂河以南往西流向的河流將被連結,所得的水將供應孟買額外的飲用水需求,並為馬哈拉什特拉邦沿海地區提供灌溉用水。在第三階段,肯河和昌巴爾河將被連結,以供應中央邦和北方邦的區域用水需求。在第四階段,西高止山脈的許多往西流向河流被連結,用於灌溉,並輸送到卡韋里河和克里希納河等往東流向河流。

長達800公里的默哈訥迪河-戈達瓦里河互連項目將通過提斯塔河-默哈嫩達河-蘇伯爾訥雷卡河和默哈訥迪河等河流,把發源於不丹的桑科什河連結到安德拉邦的戈達瓦里河。[56]

考慮中的南部半島河流開發項目如下(標注有可行性研究進度):[57][58]

- 阿爾瑪蒂水庫–本內爾河連結(可行性研究完成)(第1部分)

- 戈達瓦里河(Inchampalli)–克里希納河(Nagarjunasagar)連結(泰倫加納邦已暫停建設)(第1部分)

- 戈達瓦里河(Inchampalli)–克里希納河(Pulichintala) 連結(可行性研究完成)(第1部分)已與上述Inchampalli–Nagarjunasagar連結合併

- 默哈訥迪河–戈達瓦里河連結 (可行性研究完成)(第1部分)

- 克里希納河–索瑪希拉水庫連結(第1部分)。已改造為通過Veligonda項目隧道(接近完工)從斯里塞拉姆(Srisailam)到索瑪希拉水庫連結,以降低連結成本[59]

- 潘巴河–阿昌科維爾河–維帕河連結 (可行性研究完成)(第4部分)

- 帕河–達布蒂河-訥爾默達河連結 (可行性研究完成)(第2部分)

- 帕爾瓦蒂河-卡利辛德河-昌巴爾河連結 (可行性研究完成)(第3部分)

- 波拉瓦藍灌溉渠道-維傑亞瓦達連結(連接運河已建成,部分使用Pattiseema船閘)(第1部分)

- 索瑪希拉–卡拉奈水庫連接(可行性研究完成)(第1部分)

- 斯里塞拉姆–本內爾河連結連接(運河已建成並使用中)(第1部分)

- 達曼恒河–品扎河連結(可行性研究完成)(第2部分)

- 高韋里河-維齋河-貢達河連結(可行性研究完成)(第4部分)

- 肯河-貝特瓦河連結(可行性研究完成)(第3部分)

- 內特瓦蒂河–赫馬瓦蒂河連結(第4部分)

- 別蒂–瓦拉達河連結(第4部分)

邦內河流互連

[编辑]印度於2005年6月批准,並責成NWDA進行邦內河流互連可行性研究。[60]納加蘭邦、梅加拉亞邦、喀拉拉邦、旁遮普邦、德里、錫金邦、哈里亞納邦、朋迪治理(聯邦屬地)、安達曼和尼科巴群島、達德拉-納加爾哈維利和達曼-第烏(聯邦屬地)以及拉克沙群島的政府回應說他們沒邦內河流連接的提案。朋迪治里政府提出1個連接項目(但並非一境內項目)。比哈爾邦政府提出6個連結項目,馬哈拉什特拉邦提出20個,古吉拉特邦提出1個,奧迪薩邦提出3個,拉賈斯坦邦提出2個,賈坎德邦提出3個,坦米爾那都邦提出1個。[60]NWDA從2005開始,在完成的可行性研究中,發現1個項目不可行,20個可行,馬哈拉什特拉邦政府撤回1個項目,其他項目仍在研究中。[61]

進度

[编辑]克里希納河和戈達瓦里河於2015年9月16日透過一條運河完成連結。[62]

目前進度

[编辑]NWDA已擬定戈達瓦里河-卡韋里河連接項目的詳細專案報告 (DPR),此項目包含三個連接:戈達瓦里河(Inchampalli/Janampet)– 克里希納河(Nagarjunasagar)、克里希納河(Nagarjunasagar)– 本內爾河(Somasila)、本內爾河(Somasila)- 卡韋里河(Grand Anicut)連接項目,並於2019年3月分發給相關各邦。相關各邦的關切事項已於2020年9月獲得解決。[63]

項目列表

[编辑]- PFR- 前期可行性報告

- FR- 可行性報告

- DPR- 詳細專案報告

| 序號 | 名稱 | 涉及河流 | 涉及的邦/屬地/國家 | 進度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 南部半島河流開發 | |||||

| 1 | 默哈訥迪河 (Manibhadra) -戈達瓦里河(Dowlaiswaram)連結 | 默哈訥迪河及戈達瓦里河 | 奧迪薩邦、馬哈拉什特拉邦、安德拉邦、中央邦、泰倫迦納邦、賈坎德邦、卡納塔卡邦及恰蒂斯加爾邦 | FR完成 | |

| 2 | 戈達瓦里河 (Inchampalli) -克里希納河 (Pulichintala) 連結 | 戈達瓦里河及克里希納河 | 奧迪阿邦、馬哈拉什特拉邦、安德拉邦、中央邦泰倫迦納邦、卡納塔卡邦、洽蒂斯加爾邦/馬哈拉什特拉邦 | FR完成 | |

| 3 | 戈達瓦里河 (Inchampalli) - 克里希納河 (Nagarjunasagar) 連結 | 戈達瓦里河及克里希納河 | 奧迪薩邦、馬哈拉什特拉邦、中央邦、安德拉邦卡納塔卡邦/洽蒂斯加爾邦 | FR及DPR草稿完成 | |

| 4 | 戈達瓦里河 (Polavaram) - 克里希納河 (Vijayawada) 連結 | 戈達瓦里河及克里希納河 | 安德拉邦 | FR完成 | |

| 5 | 克里希納河 (Almatti) – 本內爾河連結 | 克里希納河及本內爾河 | 馬哈拉什特拉邦、安德拉邦、卡納塔卡邦/泰倫加爾邦 | FR完成 | |

| 6 | 克里希納河 (Srisailam) – 本內爾河 | 克里希納河及本內爾河 | 安德拉邦 | FR完成 | |

| 7 | 克里希納河 (Nagarjunasagar) - 本內爾河 (Somasila ) 連結 | 克里希納河及本內爾河 | 安德拉邦 | FRD及DPR草稿完成 | |

| 8 | 本內爾河 (Somasila) - 高韋里河 (Grand Anicut) 連結 | 本內爾河及高韋里河 | 安德拉邦、卡納塔卡邦、坦米爾那都邦、喀拉拉邦/朋迪治理 | FR及DPR草稿完成 | |

| 9 | 高韋里河 (Kattalai) - 維齋河 -貢達河連結(為戈達瓦里河-高韋里河連結的延伸) | 高韋里河, 維齋河及貢達河 | 卡納塔卡邦、坦米爾那都邦、喀拉拉邦及朋迪治理 | DPR完成。已立奠基石,及啟動工程。[34] | |

| 10 | 肯河-貝特瓦河連結 | 肯河及貝特瓦河 | 中央邦 | FR及DPR(第一、二期及綜合報告)已完成 | |

| 11 | (i) | 帕爾瓦蒂河-卡利辛德河-昌巴爾河連結 | 帕爾瓦蒂河, 卡利辛德河及昌巴爾河 | 中央邦、拉賈斯坦邦/北方邦(諮詢北方邦以取得共識) | FR完成 |

| (ii) | 帕爾瓦蒂河-庫諾河-辛德河連結 | 帕爾瓦蒂河、庫諾河及辛德河 | 中央邦及拉賈斯坦邦 | PFR完成[a] | |

| 12 | 帕河-達布蒂河-訥爾默達河連結 | 帕河、達布蒂河及訥爾默達河 | 馬哈拉什特拉邦及古吉拉特邦 | DPR完成 | |

| 13 | 達曼恒河–品扎河連結 | 達曼恒河及品扎河 | 馬哈拉什特拉邦及古吉拉特邦 | DPR完成 | |

| 14 | 別蒂–瓦拉達河 | 甘加瓦利河及瓦拉達河 | 馬哈拉什特拉邦、安德拉邦及卡納塔卡邦 | PFR完成 | |

| 15 | 內特瓦蒂河-赫馬瓦蒂河連結 | 內特瓦蒂河及赫馬瓦蒂河 | 卡納塔卡邦、坦米爾那都邦及喀拉拉邦 | PFR完成 | |

| 16 | 潘巴河–阿昌科維爾河–維帕河連結 | 潘巴河、阿昌科維爾河及維帕河 | 喀拉拉邦及坦米爾那都邦 | FR完成 | |

| 喜馬拉雅山脈河流開發 | |||||

| 1 | 瑪那莎河–桑科什河–提斯塔河–恆河 (M-S-T-G) 連結 | 瑪那莎河、桑科什河、提斯塔河及恆河 | 阿薩姆邦、西孟加拉邦、比哈爾邦及不丹 | FR完成 | |

| 2 | 戈西河–加格拉河連結 | 戈西河及加格拉河 | 比哈爾邦、北方邦及尼泊爾 | PFR完成 | |

| 3 | 甘達基河–恆河連結 | 甘達基河及恆河 | -do- | FR完成(印度部分) | |

| 4 | 加格拉河-亞穆納河連結 | 加格拉河及亞穆納河 | -do- | FR完成 (印度部分) | |

| 5 | 夏達河–亞穆納河連結 | 夏達河及亞穆納河 | 比哈爾邦、北方邦、哈里亞納邦、拉賈斯坦邦北阿坎德邦及尼泊爾 | FR完成 (印度部分) | |

| 6 | 亞穆納河-拉賈斯坦邦連結 | 亞穆納河及蘇克里河 | 北方邦、古吉拉特邦哈里亞納邦及拉賈斯坦邦 | FR草稿完成 | |

| 7 | 拉賈斯坦邦-薩巴爾馬蒂河連結 | 薩巴爾馬蒂河 | -do- | FR完成 | |

| 8 | 丘納爾–因陀羅普里堰連結 | 恆河及因陀羅普里堰 | 比哈爾邦及北方邦 | FR草稿完成 | |

| 9 | 因陀羅普里堰–恆河南方支流連結 | 因陀羅普里堰及巴度河(Badua River) | 比哈爾邦及賈坎德邦 | PFR完成 | |

| 10 | 恆河(法拉卡堰)–達摩達河–蘇伯爾訥雷卡河連結 | 恆河、–達摩達河及蘇伯爾訥雷卡河 | 西孟加拉邦、奧迪薩邦及賈坎德邦 | FR草稿完成 | |

| 11 | 蘇伯爾訥雷卡河-默哈訥迪河連結 | 蘇伯爾訥雷卡河及默哈訥迪河 | 西孟加拉邦及奧迪薩邦 | FR完成 | |

| 12 | 戈西河–梅吉河連結 | 戈西河及梅吉河 | 比哈爾邦、西孟加拉邦及尼泊爾 | PFR完成 | |

| 13 | 恆河(法拉卡堰)-巽德班連結 | 恆河及伊查馬蒂河 | 西孟加拉邦 | FR完成 | |

| 14 | 喬吉戈帕–提斯塔河–法拉卡堰連結 (M-S-T-G連結的替代方案) | 瑪那莎河、提斯塔河及恆河 | -do- | 放棄 | |

國際間比較

[编辑]

| |||||

印度河流互連計畫在規模和技術挑戰上,與其他全球主要河流互連的相似,例如:

- 美茵—多瑙河運河(萊茵河-美茵河-多瑙河運河) - 於1992年竣工,又稱歐洲運河(Canal Europa),它連接美茵河和多瑙河,而將北海和大西洋與黑海連接。此連結在荷蘭鹿特丹的萊茵河三角洲和羅馬尼亞東部的多瑙河三角洲之間提供一條可通航的動脈。[64]連結長171公里,最高海拔(在希爾波爾特施泰因和巴赫豪森船閘之間)海拔406公尺,是地球上船舶可從海上到達的最高點。於2010年通過此連結的貨物有520萬噸(主要是食品、農產品、礦石和肥料),每年可減少25萬次卡車運輸。[65]此條運河也是灌溉、工業用水和發電廠的水源。[66]

- 伊利諾伊州水道系統共有541公里的互連航道,連接河流、湖泊和運河,提供從五大湖區經由密西西比河到墨西哥灣的航道連接。這條水道上的主要貨物是運往發電廠的煤碳、運往上游的化學品和石油,以及運往下游,主要為用於出口的農產品。[67]這條水道是沿途工業和市政服務用水的主要來源,服務對象有石油精煉、紙漿和造紙加工、金屬製品、發酵和蒸餾以及農產品等產業。[68]

- 田納西河–湯比格比河水道是一條377公里長的人工水道,連接美國的田納西河和湯姆比格比河。[69]此水道連接主要的煤碳產區和煤碳消費區,為煤碳和木材產品提供商業航運,是當地最具成本效益的運輸方式。[70]水道中的水是沿途工業用水、公共飲用水和灌溉用水的主要來源。[71]

- 墨西哥灣內陸水道位於美國墨西哥灣沿岸,連接8條河流,從佛羅里達州到德克薩斯州,長約約1,700公里,於1949年竣工,可供船舶航行。[72]它是美國第3繁忙的水道,每年有7,000萬噸貨物經此輸送,[73]也是美國工業、化學和石油化學產業進口、出口和運輸原材料及產品的重要低成本、生態友好和低碳足跡運輸管道。[74]它也成為重要的漁業資源產地,並且是美國沿海地區貝類捕撈和運輸的重要基地。

- 中國的滇中引水工程預定於2026年完工,從金沙江引水至雲南省的滇池,第一期工程長664公里,其中58座主隧洞全長611.99公里。[75][34]二期工程线路全长1,769公里[76]

- 美利—大令盆地 - 位於澳大利亞南部的兩條河流和相關水系,自1890年起為發展農業而進行工程改造,許多水流在數十年間都受到人為影響而改變。[77]結果是發生季節性水流變化,產生眾多生態問題,包括藍菌門大量繁殖導致魚類死亡、高鹽度、酸化,以及眾多動植物物種衰退。[78]於2017年發佈的一份研究報告,顯示一項於2012年在當地啟動的生態修復計畫以失敗告終。[79]

其他已完成的河流互連工程有位於法國的馬恩河-萊茵河運河,[80][81]位於美國的全美運河和加州水資源計畫及中國的南水北調工程等。[82]

參見

[编辑]註解

[编辑]- ^ Integration of Eastern Rajasthan Canal Project of Rajasthan and Parbati – Kalisindh – Chambal link.

參考文獻

[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 National Water Development Agency (页面存档备份,存于互联网档案馆) Ministry of Water Resources, Govt of India (2014)

- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Jayanta Bandyopadhyay and Shama Perveen (2003), The Interlinking of Indian Rivers: Some Questions on the Scientific, Economic and Environmental Dimensions of the Proposal 互联网档案馆的存檔,存档日期2014-07-14. IIM Calcutta, IISWBM, Kolkata

- ^ National Water Policy | for the Changing Planet. [2019-12-27]. (原始内容存档于2014-10-17).

- ^ 4.0 4.1 National water Development Agency (NWDA) Studies. [2012-08-29]. (原始内容存档于2012-05-22).

- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Suman Bery, Economic Impact of Interlinking of Rivers Programme (页面存档备份,存于互联网档案馆) NCAER, India

- ^ 6.0 6.1 6.2 IWMI Research Report 83. Spatial variation in water supply and demand across river basins of India (PDF). [2012-08-23]. (原始内容 (PDF)存档于2012-03-06).

- ^ 7.0 7.1 Misra et al., Proposed river-linking project of India: a boon or bane to nature (页面存档备份,存于互联网档案馆), Environmental Geology, February 2007, Volume 51, Issue 8, pp 1361-1376

- ^ Elizabeth Hope and William Digby, General Sir Arthur Cotton, R. E., K. C. S. I.:His Life and Work載於Google圖書

- ^ 9.0 9.1 A.K. Singh (2003), Interlinking of Rivers in India: A Preliminary Assessment, New Delhi

- ^ 10.0 10.1 Sharon Gourdji, Carrie Knowlton and Kobi Platt, Indian Inter-linking of Rivers: A Preliminary Evaluation 互联网档案馆的存檔,存档日期2016-03-04. M.S. Thesis, University of Michigan (May 2005)

- ^ 11.0 11.1 Koshy & Kanekal, SC revives NDA dream to interlink rivers (页面存档备份,存于互联网档案馆) LiveMint & The Wall Street Journal (2012-02-28)

- ^ "Paras 62 to 64, WRIT PETITION (CIVIL) NO. 668 OF 2002" (页面存档备份,存于互联网档案馆), The Supreme Court of India, Civil Original Jurisdiction, Government of India (2002)

- ^ No water No growth (PDF). [2019-06-15]. (原始内容存档 (PDF)于2024-04-14).

- ^ State wise flood damage statistics in India (PDF). [2013-01-04]. (原始内容 (PDF)存档于2013-11-09).

- ^ 15.0 15.1 Multipurpose Freshwater Coastal Reservoirs and Their Role in Mitigating Climate Change (PDF). [2023-05-23]. (原始内容存档 (PDF)于2023-06-11).

- ^ Brown, Lester R. India's dangerous 'food bubble'. Los Angeles Times. 2013-11-29 [2014-07-13]. (原始内容存档于2013-12-18). Alt URL (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- ^ Pulakkat, Hari. Why rains will not solve the country's growing ground water problems. The Economic Times. 2016-06-09 [2016-06-15]. (原始内容存档于2025-02-28).

- ^ Rasul, Golam; Neupane, Nilhari; Hussain, Abid; Pasakhala, Binaya. Beyond hydropower: towards an integrated solution for water, energy and food security in South Asia. International Journal of Water Resources Development. 2021, 37 (3): 466–490. Bibcode:2021IJWRD..37..466R. S2CID 159163491. doi:10.1080/07900627.2019.1579705

.

.

- ^ J. Keller; A. Keller; G. Davids. River basin development phases and implications of closure (PDF). [2016-05-25]. (原始内容 (PDF)存档于2013-10-19).

- ^ David Seckler. The New Era of Water Resources Management: From "Dry" to "Wet" Water Savings (PDF). [2016-06-05]. (原始内容 (PDF)存档于2010-11-17).

- ^ Andrew Keller; Jack Keller; David Seckler. Integrated Water Resource Systems: Theory and Policy Implications (PDF). [2014-01-05]. (原始内容 (PDF)存档于2016-03-03).

- ^ Oregon State University, USA. Managing irrigation water quality (PDF). [2012-08-28]. (原始内容存档 (PDF)于2013-10-19).

- ^ Irrigation water quality—salinity and soil structure stability (PDF). [2016-01-05]. (原始内容存档 (PDF)于2024-09-01).

- ^ India's water economy bracing for a turbulent future, World Bank report, 2006 (PDF). [2014-05-29].

- ^ Andhra Pradesh: Godavari-Penna linking project on fast track | Vijayawada News - Times of India. The Times of India. 2019-02-12 [2025-02-28]. (原始内容存档于2025-02-28).

- ^ Godavari–Krishna Link (页面存档备份,存于互联网档案馆) NDWA, Govt of India

- ^ First River Linkage | Krishna Meets Godavari, [2020-01-18] (英语)

- ^ Parbati Kalisindh Chambal Link (页面存档备份,存于互联网档案馆) NDWA, Govt of India

- ^ Nagarjunasagar Somasila Link NDWA, Govt of India

- ^ Ken Betwa Link (页面存档备份,存于互联网档案馆) NDWA, Govt of India

- ^ Srisailam Pennar Link (页面存档备份,存于互联网档案馆) NDWA, Govt of India

- ^ Damanganga Pinjal Link (页面存档备份,存于互联网档案馆) NDWA, Govt of India

- ^ Cauvery-Vaigai-Gundar link (页面存档备份,存于互联网档案馆) NDWA, Govt of India

- ^ 34.0 34.1 34.2 K. Sambath Kumar. Foundation stone laid for Cauvery - Vaigai – Gundar river interlinking project | Chennai News - Times of India. The Times of India. 2021-02-21 [2022-02-18]. (原始内容存档于2025-02-28) (英语).

- ^ Polavaram-Vijayawada link (页面存档备份,存于互联网档案馆) NDWA, Govt of India

- ^ chandrababu-naidu-inspects-construction-work-polavaram-project. www.aninews.in. [2020-01-18]. (原始内容存档于2025-02-25) (英语).

- ^ Mahanadi Godavari Link (页面存档备份,存于互联网档案馆) NDWA, Govt of India

- ^ Par Tapi Narmada Link (页面存档备份,存于互联网档案馆) NDWA, Govt of India

- ^ Pamba Achankovil Vaippar Link (页面存档备份,存于互联网档案馆) NDWA, Govt of India

- ^ Vaidyanathan, (2003) 'Interlinking of Rivers' The Hindu, 26 March

- ^ Monirul Qader Mirza et al., Interlinking of Rivers in India: Issues and Concerns, ISBN 978-0415404693, Taylor & Francis, page xi

- ^ Lakra, W. S.; Sarkar, U. K.; Dubey, V. K.; Sani, R.; Pandey, A. River inter linking in India: status, issues, prospects and implications on aquatic ecosystems and freshwater fish diversity. Reviews in Fish Biology and Fisheries. 2011, 21 (3): 463–479. Bibcode:2011RFBF...21..463L. ISSN 0960-3166. S2CID 21272141. doi:10.1007/s11160-011-9199-5 (英语).

- ^ Lakra, Wazir Singh; Sarkar, Uttam Kumar; Kumar, Rupali Sani; Pandey, Ajay; Dubey, Vineet Kumar; Gusain, Om Prakash. Fish diversity, habitat ecology and their conservation and management issues of a tropical River in Ganga basin, India. The Environmentalist. 2010, 30 (4): 306–319. Bibcode:2010ThEnv..30..306L. ISSN 0251-1088. S2CID 84382919. doi:10.1007/s10669-010-9277-6 (英语).

- ^ Lakra, Wazir Singh; Sarkar, Uttam Kumar; Kumar, Rupali Sani; Pandey, Ajay; Dubey, Vineet Kumar; Gusain, Om Prakash. Fish diversity, habitat ecology and their conservation and management issues of a tropical River in Ganga basin, India. The Environmentalist. 2010, 30 (4): 306–319. Bibcode:2010ThEnv..30..306L. ISSN 0251-1088. S2CID 84382919. doi:10.1007/s10669-010-9277-6 (英语).

- ^ Pardikar, Rishika. Grand plan to drought-proof India could reduce rainfall. Nature. 2023-10-23 [2025-02-28]. PMID 37867177. doi:10.1038/d41586-023-03193-1. (原始内容存档于2025-02-28) (英语).

- ^ Lakra et al, River inter linking in India: status, issues, prospects and implications on aquatic ecosystems and freshwater fish diversity (页面存档备份,存于互联网档案馆), Reviews in Fish Biology and Fisheries, September 2011, Volume 21, Issue 3, pp 463-479

- ^ Monirul Qader Mirza et al., Interlinking of Rivers in India: Issues and Concerns, ISBN 978-0415404693, Taylor & Francis

- ^ Mexico's Energy Auction Just Logged the Lowest Solar Power Price on the Planet. 2017-11-21 [2017-11-23]. (原始内容存档于2024-12-08).

- ^ The Birth of a New Era in Solar PV — Record Low Cost On Saudi Solar Project Bid. 2017-10-07 [2017-10-07].

- ^ China considering plan to make Xinjiang desert a new California. November 2017 [2017-11-03]. (原始内容存档于2018-06-27).

- ^ Interlinking of rivers buried, Jairam says idea a disaster (页面存档备份,存于互联网档案馆) Indian Express (2009-10-06)

- ^ DMK's Manifesto For 2014 General Election PDF | Topic 36, Page no. 35. Scribd. [2024-03-26]. (原始内容存档于2025-02-28) (英语).

- ^ 53.0 53.1 53.2 53.3 53.4 53.5 53.6 53.7 53.8 National perspectives for water resources development (accessdate 2014-06-12) (PDF). [2025-02-28]. (原始内容存档 (PDF)于2016-03-04).

- ^ Himalayan Component 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-12-08. WRIS, Govt of India (Accessed: 2015-11-27)

- ^ Himalayan Component Link Proposal (页面存档备份,存于互联网档案馆) NWDA, Govt of India (Accessed: June 2014)

- ^ Centre revises river linking project, The Times of India, 2016-02-04 [2025-02-28], (原始内容存档于2025-02-28)

- ^ Summary of Link Proposal (页面存档备份,存于互联网档案馆) NWDA, Govt of India (Accessed: June 2014)

- ^ Feasibility Studies – Peninsular components (页面存档备份,存于互联网档案馆) Govt of India

- ^ Andhra to Link Godavari, Penna and Palar Rivers. [2016-07-15]. (原始内容存档于2016-04-19).

- ^ 60.0 60.1 National water Development Agency (NWDA) Studies (页面存档备份,存于互联网档案馆) Govt of India (Accessdate=2014-06-09)

- ^ Intra – State river link proposals received from the State Governments (页面存档备份,存于互联网档案馆) NDWA, Government of India (2013)

- ^ Balachandran, Manu, Why India's $168 billion river-linking project is a disaster-in-waiting, Scroll.in, 2015-09-21 [2025-02-28], (原始内容存档于2025-02-28)

- ^ 63.0 63.1 Kataria, Ratan Lal. Inter-Linking of River Projects. Ministry of Jal Shakti (Delhi). 2021-03-18 [2021-03-19]. (原始内容存档于2021-06-04) –通过Press Information Bureau.

- ^ "Ein Traum wird Wirklichkeit" Die Fertigstellung des Main-Donau-Kanals (A Dream Becomes Reality: the Completion of the Main-Danube Canal), Siegfried Zelnhefer, July 1992

- ^ Archived copy (PDF). [2014-06-07]. (原始内容 (PDF)存档于2012-02-01).

- ^ http://www.zaoerv.de/41_1981/41_1981_4_a_731_807.pdf (页面存档备份,存于互联网档案馆) [裸網址]

- ^ United States Army Corps of Engineers. "Chapter 6. The Illinois Waterway 互联网档案馆的存檔,存档日期2011-07-09.". page 3. 2005-06-03.

- ^ Water Chemistry of the Illinois Waterway 互联网档案馆的存檔,存档日期2014-07-14. State of Illinois, USA

- ^ "Tenn-Tom Waterway Key Components" 互联网档案馆的存檔,存档日期2009-07-27. (2009), Tennessee-Tombigbee Waterway Development Authority

- ^ "Economic Impacts of the Tennessee-Tombigbee Waterway." 2009. Troy University.

- ^ McKee and McAnally (2008), Water Budget of Tombigbee River – Tenn-Tom Waterway from Headwaters to Junction with Black Warrior River Mississippi State University, pp 11

- ^ Lynn M. Alperin. History of the Gulf Intracoastal Waterway (PDF). U.S. Army Corps of Engineers Office of History. (原始内容 (PDF)存档于2005-12-08).

- ^ Gulf Intracoastal Waterway. [2025-02-28]. (原始内容存档于2022-05-22).

- ^ Gulf Intracoastal Waterway (页面存档备份,存于互联网档案馆) Texas DOT, USA

- ^ 孙宁萌. 我国在建最大引水项目滇中引水工程取得重大突破. 中新网云南. 2020-12-24 [2022-08-27]. (原始内容存档于2022-08-27).

- ^ 中国水利. 云南滇中引水二期主体工程开工建设. 新浪财经. 2022-08-26 [2022-08-27]. (原始内容存档于2022-08-27).

- ^ O'Gorman, Emily. Flood Country: An Environmental History of the Murray-Darling Basin. CSIRO publishing. 2012: 81–100.

- ^ Pittock, J; Finlayson, C M. Climate change adaptation in the Murray-Darling Basin: Reducing resilience of wetlands with engineering. Australasian Journal of Water Resources. 2013, 17 (2): 161–169. ISSN 1324-1583. S2CID 130352258. doi:10.7158/W13-021.2013.17.2 (英语).

- ^ Reese, April. Groundbreaking Australian Murray–Darling water agreement in peril. Nature. 2017-12-13. ISSN 0028-0836. doi:10.1038/d41586-017-08428-6 (英语).

- ^ Jefferson, David. Through the French Canals. Adlard Coles Nautical. 2009: 275. ISBN 978-1-4081-0381-4.

- ^ McKnight, Hugh. Cruising French Waterways, 4th Edition. Sheridan House. 2005. ISBN 978-1574092103.

- ^ History of the State Water Project. State Water Contractors. [2014-06-06]. (原始内容存档于2013-10-16).

外部連結

[编辑]- Major and medium dams & barrages location map in India (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- The Guardian's Ravi S Jha writes on the project

- BBC report on the Project

- BBC Report on Bangladeshi objections (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- Economic Impact of Interlinking of Rivers Programme

- National Water Development Agency official website, Ministry of Water Resources – Government of India

- Anatomy of Interlinking Rivers in India: A Decision in Doubt, paper by A.C. Shukla and Vandana Asthana[失效連結]

- அனைத்து மாநிலங்களும் வளம் பெற தேசிய அதி திறன் நீர்வழிச்சாலை வேண்டும்

- தமிழக நதிகளை இணைத்தால் ஆண்டுக்கு ரூ.5,000 கோடி வருமானம்!

- நீர்வழி திட்டத்திற்கு முன்னுரிமை கொடுப்போம்!

- Dr. Abdul Kalam Article about Indian Rivers Inter-link (页面存档备份,存于互联网档案馆)