佩巴斯河豚属

| 佩巴斯河豚属 化石时期:早中新世—中中新世,

| |

|---|---|

| |

| 不同角度的佩巴斯河豚屬正模標本頭骨 | |

| 科学分类 | |

| 界: | 动物界 Animalia |

| 门: | 脊索动物门 Chordata |

| 纲: | 哺乳纲 Mammalia |

| 目: | 偶蹄目 Artiodactyla |

| 下目: | 鲸下目 Cetacea |

| 科: | 恒河豚科 Platanistidae |

| 属: | †佩巴斯河豚属 Pebanista Benites-Palomino et al., 2024 |

| 模式種 | |

| †亞庫魯納佩巴斯河豚 Pebanista yacuruna Benites-Palomino et al., 2024

| |

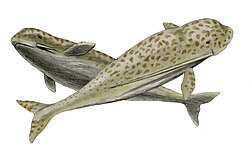

佩巴斯河豚属(学名:Pebanista)是一类已灭绝的恒河豚类,生存于早中新世至中中新世的秘鲁。作为恒河豚科的一员,佩巴斯河豚属与现存的分布于南亚的恒河豚关系非常密切,与如今分布于南美洲的亚马逊河豚关系较远。[1]和它的近亲恒河豚一样,佩巴斯河豚属拥有扩大的面冠,覆盖了其头顶的圆形隆起,这可能有助于其在浑浊的水域中狩猎时进行回声定位。[1]佩巴斯河豚属是迄今为止发现的最大的淡水豚,体长在2.8-3.47米(9英尺2英寸-11英尺5英寸)之间,比有记录的现生最大的淡水豚大得多。[2]基于其相对粗壮但细长的吻部,古生物学家们认为佩巴斯河豚属是一类掠食者,在早中新世南美洲的佩瓦斯层湿地中捕食鱼类。目前佩巴斯河豚属只有一个物种,即模式种亚库鲁纳佩巴斯河豚(Pebanista yacuruna)。

历史与命名

[编辑]佩巴斯河豚属基于编号为MUSM 4017的标本进行描述,这是一个发现于秘鲁佩瓦斯层的几乎完整的头骨。该标本于2018年发现于洛雷托大区的纳波河河岸,其最晚可追溯到早中新世。该标本目前存放在圣马科斯国立大学自然历史博物馆(Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos)。由阿尔多·贝尼特斯-帕诺米洛(Aldo Benites-Palomino)领导的团队在描述佩巴斯河豚属时还重点提到了另外两件可能与该属或相关物种有关的化石,即MUSM 3593(暂时被描述为佩巴斯河豚属的吻部碎片)以及MUSM 4759(被确认为恒河豚科属种未定的鼓泡)。虽然后者也发现于佩瓦斯层,但前者是在艾普罗组(Ipururo Formation)的地层中发现的。[3]

佩巴斯河豚属这个名字由佩巴斯和现代恒河豚的属名Platanista组成,佩巴斯是指这种动物曾经生存过的古代湿地系统的名称。佩巴斯河豚属的属名是为了反映其与恒河豚属之间的密切关系及其地理起源而命名的,突出了这两个属在分布地地理位置上相隔甚远。种加名来源于生活在秘鲁亚马逊地区的克丘亚人的神话中的水生生物亚库鲁纳。[3]

描述

[编辑]佩巴斯河豚的吻部主要由前上颌骨、上颌骨和犁骨形成,外形细长且上下扁平,与其他已灭绝的恒河豚类(如前盖豚属、盖豚属和札哈豚属)非常相似,而现生恒河豚的吻部侧向扁平(横向压缩)。此外,佩巴斯河豚属的吻部不仅没有横向压缩,而且与其它恒河豚类相比横向更坚固。正模标本保存了几个牙槽,表明佩巴斯河豚属的牙齿与体型的比例比其近亲大。[3]

现存的恒河豚最明显的特征可能是扩大的眶上嵴,这是一种薄而充气的结构,包裹着圆形隆起的大部分区域,圆形隆起是齿鲸进行回声定位的关键器官。佩巴斯河豚属有类似于恒河豚的嵴,其骨板横向扁平化,使它们与盖豚属和札哈豚属等更基底的恒河豚类区别开来。除此之外,佩巴斯河豚属的面冠比恒河豚的面冠更坚固,有点像它和海生鲸豚类之间的过度形态。佩巴斯河豚属与现生恒河豚另一个主要区别在于嵴的结构,佩巴斯河豚属的眶上嵴由额骨形成,恒河豚的眶上嵴由上颌骨形成。盖豚属和札哈豚属的额部和上颌骨同时参与形成了面冠的形成。冠的内侧边缘,即颅骨中线的上边缘,有几个突出的开放空间,被称为空隙或空腔。贝尼特斯-帕诺米洛及其同事假设,这些空腔可能是眶上嵴的早期发育阶段。[3]

眶上嵴在颅骨内侧拱起,形成环颅盆的外侧边界,环颅盆的后部受到眶上嵴的限制,这使得头骨的后部呈矩形。环状凹陷是颅骨上表面的一个大凹陷,环绕着鼻孔,佩巴斯河豚属的鼻孔向左偏移,导致其面部骨骼不对称。这被认为是一个显著的特征,有助于将佩巴斯河豚属归类为恒河豚科。这种不对称性不仅限于鼻孔,头骨顶点也向左偏移,前上颌骨和另外几块面部骨骼也是如此。头骨的腹面的翼骨非常突出,遮挡了腭部大部分区域。颞窝延伸至颅骨两侧,其长度超过其高度,并向后延伸至枕骨区域。枕盾可能会略微向前突出到头骨的前部,然而这种情况也可能只是由于保存过程中头骨变形造成的。[3]

大小

[编辑]

佩巴斯河豚属的头骨面宽为28.1厘米(11.1英寸),保留的髁叶长度为69.8厘米(27.5英寸)。基于头骨的融合程度,可以推断正模标本头骨是成年个体。根据面宽估计,正模标本个体的体长约为2.8米(9英尺2英寸)。此外,不太完整的参考标本的大小表明佩巴斯河豚属可能有更长的体长。MUSM 3593是一块吻部碎片,可能属于一只3.47米(11.4英尺)长的佩巴斯河豚。[3]

然而,贝尼特斯-帕诺米洛及其同事指出,在计算这些结果时使用的面宽回归方程可能会低估具有细长吻部的分类群的体长。另一种体长估测方法是根据颅骨的髁叶长度来确定,但由于佩巴斯河豚属的髁叶长度尚不完全清楚,因此根据其面宽算出的体长取的是最小值。无论如何,即使是较短的佩巴斯河豚属体长估计值也超过了任何现生淡水豚的体长,现生淡水豚的最大体长仅为2.5米(8英尺2英寸)左右。[3]

系统发生学

[编辑]系统发育分析表明,佩巴斯河豚属属于恒河豚科,这是一类齿鲸。使用等权重的性状进行的最早的系统发育分析的结果不佳,支持这些分支的依据不是有力的,并且有几个多分支。随后使用隐含加权进行了分析,大大提高了系统发育分析结果的分辨率。这些分析恢复了恒河豚科中的两个分支,一个由盖豚属和札哈豚属组成,另一个由佩巴斯河豚属和恒河豚属组成,这意味着佩巴斯河豚属是目前已知与恒河豚属关系最密切的分类群。[3]

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

演化史

[编辑]

恒河豚超科曾经是个多样性很丰富的分支,但现在只剩下了恒河豚,其主要分布于南亚河流中。在渐新世和中新世,恒河豚超科的物种的分布范围比如今更广泛,在世界各地的海洋地层中均有发现,并演化出占据不同生态位的多种形态。通常认为恒河豚超科的多样性在全球变冷的早中新世达到了顶峰,但当抹香鲸超科、喙鲸科和海豚总科于中中新世出现时,恒河豚超科的多样性开始下降。[3]

一些齿鲸的生存环境曾多次从海洋环境过渡到淡水环境,有四类不同的淡水豚一直生存到了全新世(白鱀豚科目前可能已经灭绝,而拉河豚科并不是严格意义上的淡水豚)。这一时期属于亚河豚科的等吻河豚属生存于阿根廷的河流和三角洲,而海生亚河豚类一直生存到了上新世,因此目前假设亚河豚科从咸水到淡水的过渡时期发生在晚中新世的某个时期。与此同时,恒河豚超科似乎在早中新世至中中新世首次涉足淡水,其不止可以通过佩巴斯河豚属的命名得到证明,还可以通过发现于拉文塔(La Venta,位于哥伦比亚)和菲兹卡拉多拱门(Fitzcarrald Arch,位于秘鲁)的恒河豚超科耳骨得到证实,这些耳骨可能属于佩巴斯河豚属的近亲。[3]

古生物学

[编辑]

在早中新世至中中新世,亚马逊雨林的大片地区曾经被辽阔的湿地覆盖。这片湿地被称为佩巴斯系统或佩巴斯大湿地,其至少遭受过两次海洋侵蚀,该地区水域为淡水和微咸水,拥有高度多样化的生态系统。除了佩巴斯河豚属,巨型鳄鱼、乌龟、鱼类、各种有蹄类动物和树懒也生存于该湿地。佩巴斯河豚属和钩鼻鳄属都是佩巴斯湿地的长吻动物,它们都演化自海生物种,然后分布地进一步向内陆延伸,体型也比其现存的亲属大得多。体型的增大可能与这些动物在湿地中捕食的猎物数量有关,这使得佩巴斯河豚属能够保持与其海洋近亲相似的体型。佩巴斯河豚属的解剖学支持这样的假设,即它是一类活跃的掠食者,拥有较大的牙齿、粗壮的吻部和突出的骨骼特征,这些骨骼特征是强壮的肌肉组织的连接点。[3]

眶上嵴有一些骨密度不同的区域,外侧部分比内侧部分骨密度更大(这得益于内侧边缘存在空腔)。眶上嵴横跨头骨的上表面,并沿其内表面凹陷,从而覆盖了圆形隆起,有人认为眶上嵴可以作为回声定位时聚集声波的工具。现存的恒河豚的冠部更加发达,在浑浊的水中定位猎物方位时起主导作用的是回声定位,这使得恒河豚几乎失明。[3]

参考资料

[编辑]- ^ 1.0 1.1 苏黎世大学古生物学家在秘鲁亚马逊地区发现古代巨型海豚. 化石网. 2024-03-21 [2025-04-05] (中文(简体)).

- ^ New Extinct Species of Giant Dolphin Discovered in Peru From a 16-Million-Year-Old Skull. Smithsonian Magazine. 2024-03-21 [2025-04-05] (英语).

- ^ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 Benites-Palomino, Aldo; Aguirre-Fernández, Gabriel; Baby, Patrice; Ochoa, Diana; Altamirano, Ali; Flynn, John J.; Sánchez-Villagra, Marcelo R.; Tejada, Julia V.; de Muizon, Christian; Salas-Gismondi, Rodolfo. The largest freshwater odontocete: A South Asian river dolphin relative from the proto-Amazonia. Science Advances. 2024-03-22, 10 (12): eadk6320 [2025-04-18]. Bibcode:2024SciA...10K6320B. ISSN 2375-2548. PMC 11800881

. PMID 38507490. doi:10.1126/sciadv.adk6320 (英语).

. PMID 38507490. doi:10.1126/sciadv.adk6320 (英语).