拜特吉卜林

| 拜特吉卜林 بيت جبرين Beit Jibrin | |

|---|---|

位于拜特吉卜林的旧宅邸 | |

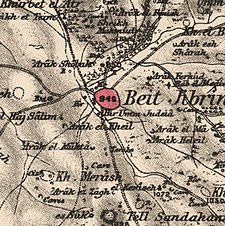

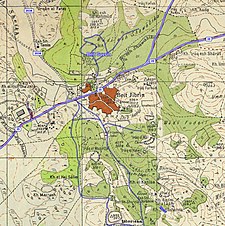

拜特吉卜林周边地区历史地图集(点选选项分别浏览) | |

在巴勒斯坦托管地的位置 | |

| 坐标:31°36′19″N 34°53′54″E / 31.60528°N 34.89833°E | |

| 巴勒斯坦网格 | 140/112 |

| 地缘政治实体 | 巴勒斯坦托管地 |

| 分区 | 希伯伦 |

| 废弃日期 | 1948年10月29日[3] |

| 面积 | |

| • 总计 | 56.2 平方公里(21.7 平方英里) |

| 人口(1945) | |

| • 总计 | 2,430[1][2]人 |

| 废弃原因 | 依舒夫军队攻袭 |

| 当今居民点 | 贝特古夫林基布兹[4] |

拜特吉卜林[a],公元200至400年间称作厄琉忒罗波利斯(希腊语:Ἐλευθερόπολις,直译:自由城,阿拉伯语:إليوثيروبوليس),为希伯伦西北21千米处一座历史古镇,1948年不再住人。该城镇总占地面积56185杜纳亩,合56.1平方千米,其中0.28平方千米为建成区,其余地带均为农地。[2][6]

公元前八世纪,附近村落马雷沙[b]为犹大王国一部分。罗马治下希律王国的大希律王一朝,此地则为以土买地区的行政中心。[7]第一次犹太–罗马战争及巴尔科赫巴起义所造成的乱局平息后,该城成为繁荣的罗马殖民地,在帝国之中为重要的行政中心,时名厄琉忒罗波利斯,而发展成为罗马帝国叙利亚巴勒斯坦行省一大城市。当时该城的居民有犹太人、基督徒和其他教徒。[8]英属巴勒斯坦托管地时期,拜特吉卜林又成为周围村落的区域中心,1948年阿以战争,犹太军攻占此地,阿拉伯住民东逃。今日,出身拜特吉卜林的巴勒斯坦难民及其后代多居住于拜特吉卜林[c]及福瓦尔[d]两处难民营,均位于约旦河西岸地区南部。

贝特古夫林基布兹于1949年建于拜特吉卜林村内北部土地上。当地马雷沙、贝特古夫林两处考古遗址及其古代墓穴今列作以色列国家公园,名为贝特古夫林国家公园;2014年,当地列入世界遗产名录。[9]厄琉忒罗波利斯在罗马天主教会仍留有领衔教座,[注 2][10]十八世纪在华游历的耶稣会传教士傅圣泽(法语:Jean-François Foucquet)就曾任此地领衔主教。[11]

名称[编辑]

千百年来,该镇数易其名。此地在阿拉米语中名为“贝特加卜拉”(Beth Gabra),存于地理学家托勒密著作中,以希腊文转写为“拜托伽布拉”(Βαιτογάβρα),意为“(健)夫之家”。[12]此名的前身或可见于以东某代国王名中,其名卡乌斯-加卜里(Ḳaus-gabri),又作卡乌什-加卜尔(Kauš-Gabr),镌刻于提革拉毘列色三世一处铭文上。[13]

托勒密称此地为拜托伽布拉,[14]而根据神学家、历史地理学家阿道夫·施拉特尔说法,约瑟夫斯笔下“柏塔里斯”(Βηταριν,拉丁语:Betaris)之名,其所指或当定在伯利恒以西的巴地尔,或将其中的“τ”修正为“γ”,从而读作“柏伽布林”(Βηγαβριν)。[注 3][15][16]

公元200年,罗马皇帝塞普蒂米乌斯·塞维鲁赋予此地以城市地位,用希腊语定新名厄琉忒罗波利斯,其意为“自由之城”,城中住户根据授予意大利权[注 4]的有关法律皆得到罗马公民地位。[16][17][18][19] 在393年的波伊廷格地图中,此地记作“柏托伽布里”(Betogabri),而在三四世纪结集而成的塔木德中,则称“贝特古卜林”。[注 5][12]十字军将其称为“贝特吉贝林”或“吉贝林”,[20][21]而中世纪时期此地可能还有“贝特吉卜利勒”之称,意为“吉卜利勒之屋”。[20]在阿拉伯语中,此地之名称“拜特吉卜林”或“朱卜林”,[e]意为“强力者之屋”,[22]仍反映出其最初的阿拉米语名称,[12]而在众多穆斯林王朝统治下,此地大概即称作拜特吉卜林或贝特吉卜利勒。

历史[编辑]

铁器时代的马雷沙[编辑]

考古发掘的结果,当地遗迹均不早于铁器时代,当时犹大王国城镇马雷沙坐落于拜特吉卜林以南一座土墩上,今在阿拉伯语中称为桑代汉奈土丘,[f]在希伯来语则称为马雷沙土丘。[g][23]此地与希伯来圣经中几处提及马雷沙的内容相呼应。然而,当地则传说旧阿拉伯村庄拜特吉卜林最初是由迦南人定居。[24][25]

犹大王国于公元前586年灭亡后,马雷沙成为以东王国一部分。而波斯帝国统治时代晚期,城中又有西顿人社群落足。在埃及官员芝诺的纸草书(前259年)中,凡三次提及该城。[26]在马加比起义中,马雷沙为阻挡犹太人进攻的堡垒,遭到马加比家族报复。前112年,马雷沙为哈斯蒙尼国王海卡努斯一世所克,城市被毁,此后以土买地区由哈斯蒙尼王朝控制,以东人则被迫改信犹太教。数十年后,庞培攻克哈斯蒙尼王国,于前67年将马雷沙一带划给其他宗教信徒;前40年,末代哈斯蒙尼国王安提柯二世联合安息帝国将此“强健之城”夷为平地,以后再未重建。从此,附近的贝特古夫林接替马雷沙,成为地区主要的中心城镇。[27]

罗马拜占庭时代[编辑]

第一次犹太–罗马战争期间(公元68年),韦斯巴芗将“柏塔里斯”城中住民加以奴戮。按照约瑟夫斯的说法,“当他夺取两座村庄,皆位于以土买正中心位置,即柏塔里斯(原文如此)[注 6]及卡法耳托巴斯时,他屠戮了一万以上人口,将超过千人监禁下来,将众人中其余的部分驱离,将自己军力中不少人安插其中,侵掠整座山国,使其沦为丘墟”。[29]然而,此后当地仍是犹太人居住的城市,直到巴尔科赫巴起义(132至135年)为止。[30]

公元193至211年间在位的罗马皇帝塞普蒂米乌斯·塞维鲁授予该城自治权,[31]启用希腊语新名“厄琉忒罗波利斯”,意为“自由之城”,又给予其中市民意大利权,免于赋税。[18][32][33]此人铸有一批硬币,其上铭刻日期为200年1月1日,即为纪念此地建城及冠名“城邦”(πολις)之事。[34] 厄琉忒罗波利斯占地65公顷(160英亩),大于爱利亚加比多连[注 7],在罗马治下繁荣一时,罗马人在此建设公共建筑、军事设施、引水通道,又建有一座大规模的圆形剧场。直到二世纪末,对该城出产之物,拉比犹大王子免除其上交什一奉献的义务,同时也允许其不必遵奉安息年的规矩,从而改善了城中犹太市民的生存处境,犹大王子如此做,是因为认为国土这一带区域起初并非自巴比伦之囚中归还的犹太人所居住。[35] 萨拉米斯的爱比法生在厄琉忒罗波利斯附近一个基督徒家庭,其传记[注 8]对古典时代晚期的犹地亚地区环境有所描述。[36]传记第二章即详细写到厄琉忒罗波利斯地位重要的集市。[37] 有七条道路交汇此地,[31] 凯撒利亚的优西比乌也在其《圣地志》[注 9]中以此地为中心点,度量其他城镇的里程。[17]马达巴地图(年代推测为542至570年)中将厄琉忒罗波利斯表现作带有三座塔楼、环绕城墙的城市,其中心区域有一条曲折街道,柱廊覆盖其上,又有一座高级的巴西利卡。城中央为一座建筑,其穹顶颜色黄白,踞于四柱之上。[38] 在古典时代文献中,厄琉忒罗波利斯最后一次提及是在时代相近、由皮亚琴察朝圣者所作的行程录中,[注 10][39]年份大概在570年。

公元一、二世纪,由于该城正坐落于耶路撒冷到加沙城的要道之上,基督教也渐渐传入城中。城中第一名主教犹士都[注 11]为七十门徒之一。厄琉忒罗波利斯在四世纪时称为“卓越之城”,[31]在巴勒斯坦地区领有面积广大的教区。公元325年,厄琉忒罗波利斯为主教马克里努斯(Macrinus)的教座所在,此人当年与会第一次尼西亚公会议。[34]又有塞浦路斯城市萨拉米斯的主教爱比法生于该城,在附近的阿德(Ad)建有修道院,而在哲罗姆与鲁菲努斯、[h]耶路撒冷主教约翰等人的争辩中多次提及。[34]爱比法同时提到,摩尼的门徒阿库亚斯为在厄琉忒罗波利斯及巴勒斯坦其余地区传播摩尼教的第一人,时为奥勒良一朝(270至275年)。[40]

三四世纪的塔木德中也提到贝特古夫林,说明这段时间前后有犹太社区在此复兴。[30]坦拿[i]犹大·本·雅各[j]与阿莫拉[k]约拿单(此人在塔木德中称作约拿单·梅贝特古夫林,[l]或称贝特古夫林的约拿单)二人皆为城中居民。塔木德中称为达罗姆[m]的地区,也在厄琉忒罗波利斯(即贝特古夫林)范围内,[41] 这一地区其后以其阿拉伯语讹称“达鲁姆”[n]为人所知。[42] 在厄琉忒罗波利斯进行的考古发掘显示当地曾民康物阜,确证犹太人与基督徒都曾在这一带居住。在四世纪罗马历史学家阿米阿努斯·马尔切利努斯笔下,此地与巴勒斯坦另外四座城市一道描述为“卓越之城”。[31]在罗马帝国及拜占庭统治的时期,有引水通道穿过艾勒温库尔溪[o],将水引入城中。艾勒温库尔溪源于希伯伦西南一处天然泉水,流向西北,经过以北城镇伊兹纳[p],全长约25千米(16英里)。[43]引水通道的遗迹至今尚存。 厄琉忒罗波利斯所辖地方囊括以土买大多数地区,包括柏特勒忒法(Bethletepha,今拜特纳提夫)、以东地西部地区、希伯伦,直至恩戈地,超过一百座村庄在其辖境。[41]

在公元393年的波伊廷格地图中,此地称作“柏托伽布里”(Betogabri),距阿斯卡隆(Ascalon,今阿什凯隆)十六罗马里,[注 12]而实际上,这一距离是二十英里。[44]

米德拉什拉巴[q](创世记拉巴,第67节)提到贝特古夫林,将此地同以扫及其居住此地的子孙(以土买人)相联系,也提到这片地区以其肥沃土壤和丰富出产而闻名。[45]

伊斯兰时代早期[编辑]

九世纪史学家拜拉祖里有提及拜特吉卜林(此名是穆斯林征服叙利亚后阿拉伯人对当地的称呼),称为巴勒斯坦军区[r]十座城镇之一,这片地区是穆斯林在阿姆鲁·本·阿斯领导下、在公元630年代所作征服中攻克。阿姆鲁在拜特吉卜林圈占一片领地,称为埃杰兰,[s]是为其手下一名自由人的名字。[46] 《博兰德短论选集》(Analecta Bollandiana)1904年刊叙述道,638年穆斯林军队在拜特吉卜林将五十名士兵斩首,这些人皆出自东罗马帝国在加沙的守备部队,拒绝离弃基督信仰,他们之后葬在一座为纪念他们而建的教堂中。[34] 在阿里同穆阿维叶为争夺哈里发大位而爆发权力斗争之初,阿姆鲁离开汉志的麦地那,在他位于拜特吉卜林、名为埃杰兰的地产落脚居住,与他同住的还有两子穆罕默德及阿卜杜拉,后者卒于当地。倭马亚王朝的王子兼巴勒斯坦总督苏莱曼·宾·阿卜杜勒-麦立克在715年闻讯得知自己成为哈里发,当时他正驻在拜特吉卜林。[47]

公元750年,巴勒斯坦纳入阿拔斯王朝统治。拜特吉卜林在788年或已毁坏,[48]但总之此地之彻底平毁是在796年,当时此地一带几个阿拉伯部落联盟正在内战,贝督因部落民为对抗基督教对地区的影响而作出此事。根据名为司提反的僧侣记载,“它被毁成废墟,住户则掳走监禁”。[49]然而,到985年,拜特吉卜林似乎已经恢复元气,耶路撒冷的地理学家穆卡达西评判道:

| “ | (拜特吉卜林)这座城市一边在山地,一边在平原。它的领土有达鲁姆(古代称达罗马,现在称代兰)的称呼,上面有大理石采石场。这片区域的出产运送到首府(拉姆拉)。这城是周边地土商旅的辐辏,地方富有又繁荣,领着许多好地。它的人口,现在却在减少……[50][51] | ” |

穆卡达西提到当地出产“大理石”,另外波斯旅行家纳西尔·库斯老1035年游历此地一带,在其《游记》[t]中也记载到有相当软的“大理石”。但综合现代文史考古成果,二人笔下的“大理石”所指大概是白垩;穆卡达西之“大理石采石场”,所指当是今日称为“钟形洞窟”的洞穴。[52]

伊斯兰时期尚有一些传说同拜特吉卜林相关。例如至晚在公元九世纪末,有称拜特吉卜林为四座“乐园之城”其一,据传此种说法出自改信伊斯兰教的犹太人卡卜·阿勒阿赫巴尔;又据十三世纪史学家雅古特·哈迈维引述,拜特吉卜林所在山谷即为《古兰经》蚂蚁章中素莱曼经过的“蚁谷”。[53]

十字军与马穆鲁克时代[编辑]

公元1099年,十字军攻入巴勒斯坦,建立耶路撒冷王国。1135年,耶路撒冷王富尔克在拜特吉卜林土地上兴建一座堡垒,是为十字军当时所建一连串要塞中的第一座,其目的乃为确保对凯撒利亚、雅法诸港口的控制。[21][24] 翌年富尔克将堡垒捐赠于医院骑士团。1168年,医院骑士团得到特许建立法兰克人的殖民地,命名为“贝特吉贝林”(Bethgibelin)。[54] 居于拜特吉卜林的基督徒受诺可以分得从穆斯林处缴获的战利品。[55]当时基督徒认定此地即古代的别是巴,当地又载于图德拉的本雅明所作行程录中,此人游历附近一带时,发现当地居住有三名犹太人。[56] 萨拉丁麾下的阿尤布军队于1187年洗劫贝特吉贝林,此前萨拉丁在哈丁战役中得胜,耶路撒冷王国大部分从而已在穆斯林之手。夺占堡垒之后,萨拉丁不久即下令将其拆毁。[57]自1191年至1192年,香槟的亨利二世根据遗嘱领有此城,此人为耶路撒冷王国之主,[注 13]而当时萨拉丁同狮心王理查正商议休战。[58]

1192年,法兰克人复得贝特吉贝林,此后堡垒归之五十余年,直到1244年阿尤布军在萨利赫·阿尤布带领下再次攻克此地。1283年时,马穆鲁克统治此地,列为苏丹嘉拉温的领地。[59] 在以埃及为中心的马穆鲁克苏丹国统治下,城市繁荣一时,作为邮驿使用。[24]马穆鲁克时期,拜特吉卜林行政上受希伯伦管辖,由其城中沙斐仪派卡迪负责裁判司法。[60]

奥斯曼时代及埃泽家族的统治[编辑]

拜特吉卜林乃至巴勒斯坦全地之为奥斯曼帝国所克,是在奥斯曼于1516年达比克草原战役战胜马穆鲁克以后。拜特吉卜林随后成为哈利勒纳希耶的一部分,[注 14]而又从属于加沙桑贾克。奥斯曼人在领土上并未实行严密统治,而倾向允许当地首领因袭地位,只需顺从上级辖制,向帝国缴纳赋税即可。[24]在苏莱曼大帝统治下,1552年,拜特吉卜林已毁的十字军堡垒部分得到重建,以保护加沙与耶路撒冷之间干道安全。[60]1596年,有记载拜特吉卜林的住户共五十家,皆为穆斯林,而缴纳小麦、大麦、芝麻为赋税,也缴纳山羊同蜂巢。[61]

十九世纪,拜特吉卜林为埃泽[u]家族的宝座村,[注 15]这一家族自从埃及迁徙至巴勒斯坦以来,一直管治当地。[62]1840年代,奥斯曼意图镇压希伯伦山的当地首领,以惩罚其拒绝缴税之行为,此事后埃泽家族亦加入反抗奥斯曼统治的叛乱,同希伯伦地区杜拉村的阿姆鲁家族联合。1840至1846年间,巴勒斯坦南部卡伊斯、[v]亚曼[w]两部落联盟间战火炽盛,埃泽、阿姆鲁两家皆在卡伊斯部落联盟,同亚曼一派、驻在耶路撒冷附近的阿布哥什家族[x]争战不休。[63]1846年,拜特吉卜林谢赫穆斯利赫·阿勒埃泽[y]、阿姆鲁家族首领乃至当地其他首领皆遭流放,但在1850年代初又获准回归。[64]

1855年,耶路撒冷桑贾克新到任的奥斯曼帕夏卡米勒帕夏尝试平复希伯伦地区的叛乱,遂率军于1855年7月向希伯伦进发。遇到抵抗后,他命令当地谢赫到其营中集合。[65] 某些谢赫如阿姆鲁家族首领及穆斯利赫·阿勒埃泽等人抗命不来,卡米勒帕夏于是请求耶路撒冷的英方领事詹姆斯·芬恩作为使节同穆斯利赫组织会见。芬恩派遣副领事向穆斯利赫保证其在希伯伦安全无虞,说服其与卡米勒帕夏会面。穆斯利赫在希伯伦得到礼遇,在帕夏手底二十人护送下回到拜特吉卜林。卡米勒帕夏旋即访问拜特吉卜林,从而调解事态、收缴镇上未付税款。[65][66] 卡米勒帕夏要求希伯伦当地所有谢赫宣誓效忠,受穆斯利赫·阿勒埃泽管治者亦不例外。[65]

1838年,美国考古学者爱德华·罗宾逊认定拜特吉卜林正是古代厄琉忒罗波利斯和柏特革布林(Bethgebrim)二者遗址所在,并引用提尔的威廉笔下文字作为其阿拉伯名称的参考。[67]此后这一时期拜访拜特吉卜林的游人皆对当地谢赫和其“堡垒”“宅第”印象深刻。当时十字军要塞的废墟在村中仍起到防卫职能。[68]按拜特吉卜林谢赫的说法,1863年他统管当地十六座村落,并要承诺“如有必需,就向官府提供二千人之多的男丁”。[69]然而1864年,穆斯利赫之弟向游人透露,出于“叛国的虚假指控”,穆斯利赫人遭逮捕、家产抄没,他本人被放逐到塞浦路斯,随即在当地处斩。[70]

十九世纪以来,拜特吉卜林地位渐渐衰落。根据西方游人的说法,其为“又小又不起眼的村庄”。至于衰落,推动此事主要的因素在于贝督因对周遭乡里的突袭、埃泽的叛乱、遍及巴勒斯坦全地城乡住民的部落战事、在镇中及附近地区肆虐的瘟疫。[63]东方学家阿尔伯特·佐钦从1870年前后一份官方出具的奥斯曼村落名录中发现,拜特吉卜林有人口508人,房屋计147座,不过人口一项数据仅统计男性。[71][72]1896年,估计当地人口则有1278人。[73]

英国委任统治时代[编辑]

英国陆军1917至1918年自奥斯曼夺取巴勒斯坦后,[74] 拜特吉卜林作为希伯伦区重镇恢复了往日地位。城中人口全为穆斯林,有两座学校,一间诊所,一辆公交车及一处警局。住户种植谷物、水果,周围城镇的居民则云集城中一周一度的集市(苏克)。[22]1920、1921年间冬季,当地爆发严重的疟疾。村民中157人(占人口六分之一)死亡,区内死亡率攀升至千分之六十八。由于体力足以田作的人手不足,庄稼亦无从收获。英方当局启动工程防疫,封闭露天水井、改善排水、在巴勒斯坦全境分发奎宁。[75][76] 1922年巴勒斯坦人口普查由英属托管地当局组织,结果拜特吉卜林有人口1420人,全为穆斯林。[77]1931年人口普查中,人口升至1804人,仍然全为穆斯林,居于369座房屋中。[78]

1938年1月10日,在巴勒斯坦阿拉伯人的起义中,知名的英国考古学者J·L·斯塔基在自拜特吉卜林到希伯伦的途中为一群武装阿拉伯人所害。[79]

在1945年巴勒斯坦村庄统计中,拜特吉卜林有穆斯林住户2430人,[1]土地总面积56185杜纳亩。[2]全部土地中2477杜纳亩有灌溉或开辟有种植园,31616杜纳亩则用于种植谷物,[80] 又有287杜纳亩为建成区。[6]

在1947年联合国分治方案中,拜特吉卜林位于划分给阿拉伯国的土地上。[81]

1948年战争[编辑]

1948年阿以战争爆发,当年5月下半月,埃及陆军第一营受命攻占拜特吉卜林。同时,《纽约时报》的通讯记者报道称上千名雅法住户逃入内陆,其中“数量庞大”的一部分涌入拜特吉卜林一带。[82]10月,以色列陆军发动约押行动,以军当时已装备有飞机、火炮、坦克,故此时作战大不同于三个月前。15至16日,以军对许多村镇展开轰炸扫射,拜特吉卜林亦在其列。[83]根据历史学家本尼·莫里斯所述,卷入战争的城镇对空袭既无心理准备,更未有所防御,以色列空军10月19日对拜特吉卜林的轰炸引发镇上居民“恐慌逃亡”。[84]

23日,联合国强制的停火生效,然而,次日夜间仍有以军突袭临近的治安堡垒,导致更多村民逃离拜特吉卜林。[85]出自吉瓦提旅的以色列部队随即于27日占领拜特吉卜林及其治安堡垒。[85]2008年,曾在镇上居住的一名住户如此描述其家受到的磨难,此人在以军突袭时年龄八个月:

1948年打仗时,村子被以色列军队打来,还挨了以色列飞机的炸。那时拜特吉卜林已经招待了不少附近村子来的难民。又厮杀又轰炸,把人们给吓坏了。他们就逃走不打,到周围的山上找地方躲起来。(我)家里在村子东边五公里一个山洞里找到掩护,把所有东西都落在家里,盼着不打过来了,过几天就能回去。以色列人却不准他们回去,拜特吉卜林有几个人想法子往回走,就给杀掉了。[86]

1949年,拜特古夫林基布兹在原先城镇的土地上建立。[4]

-

哈雷尔旅攻占后的拜特吉卜林,摄于1948年

-

拜特吉卜林郊区建筑,摄于1948年

-

拜特吉卜林警局,摄于1948年

-

贝特古夫林警局,摄于1948年

-

约押行动中以陆军第89营军人,位于贝特古夫林外围,摄于1948年10月

地理[编辑]

拜特吉卜林位在希伯伦西北21千米处,处于一片平原低山共存的地带,在希伯来语中称为“示非拉”,[87]其平均海拔275米,西面沿海平原,东向希伯伦山。[24]其邻近居民点,就已废村落而言则北有库德纳、西南有库拜拜、南有代瓦伊马,尚存的巴勒斯坦村镇则东有拜特奥拉、东南有伊兹纳。[88]历史上,此地坐落于连接开罗希伯伦两地、经过加沙的干道之上。[89]

1945年,拜特吉卜林总土地面积56.1平方千米,其中98%为阿拉伯人所有。村镇城市化区域287杜纳亩,可耕种土地33.2平方千米,不可耕种土地则21.6平方千米。村镇土地中,54.8%种植谷物,6.2%种植橄榄,4.4%则为需要灌溉的作物。[2][6]

拜特吉卜林地带有数目庞大的洞穴,既有自然形成者,亦有当地住户开凿者,千百年来当地住民在质地柔软的白垩中开凿洞窟以作采石场、墓地、畜棚、工坊等用途,同时也利用这些洞窟饲养鸽子。估计当地有此类洞穴800个,[90]其中许多都以走道形成的地下迷宫相连接。这些洞窟中有八十个称为“钟形洞窟”,位于贝特古夫林国家公园范围内。[91]

考古[编辑]

今日的马雷沙及贝特古夫林,其许多已发掘地段包括于以色列国贝特古夫林-马雷沙国家公园内部,可供参观。此外,有一家名为考古研讨学会的私营机构,在以色列文物局发证许可下,对马雷沙许多采石体系进行发掘,并邀请访客参与。[92]

1838年圣经学者爱德华·罗宾逊造访拜特吉卜林,认定当地就是古代厄琉忒罗波利斯所在。[93]马雷沙城的遗迹位于桑代汉奈土丘(马雷沙土丘)上,其首次发掘则在1898至1900年,由考古学家F·J·布利斯及R·A·S·麦卡利斯特开展。此二人发掘出一座有规划、具城防的希腊化城市,周遭环绕城墙,墙上有塔楼。二人在土丘上辨识出一层塞琉古文化层、一层以色列文化层。[94]1989至2000年间,以色列文物局在阿摩司·克洛内尔教授领导下开展大规模发掘工作,主要发掘马雷沙下城,[注 16]且对地表地底的遗迹群都有关注。此后尚有几处地底遗迹群的发掘工作自2001持续到2008年。

古罗马人修建的圆形剧场遗址保存大部完好,克洛内尔将其发掘出土。其他特别的发现尚有罗马浴室,经确信是以色列、巴勒斯坦两地所发现最大的一座。[95]古城中许多橄榄油榨、纳骨堂、蓄水池今日仍可见。桑代汉奈土丘的洞穴中,仅有一成得到发掘。[96]

有三座东罗马时期的教堂遗址位于拜特吉卜林。一在镇北山上,后用作私人住宅,其上有精致的马赛克,描绘四季景象,而在1948年阿以战争中遭污损;[49]一在镇南,人称桑代汉奈遗址[z],奉献于传说中耶稣母亲马利亚的母亲圣安娜,[注 17]有一种基督教传统认为安娜生于拜特吉卜林。[95]三座教堂中第一座于十二世纪由十字军重建,今日,其后殿及半穹顶的天花板保存尚完整,后殿开有三面拱形窗。[49]

示非拉地区属拜特吉卜林以外的部分,住人时间远长于此地。以色列文物局又有在拜特吉卜林东北12千米一处遗址进行发掘,此地同拜特吉卜林在同一干河(古夫林溪[aa])上,靠近梅努哈莫沙夫。该局在当地一座据信有六千五百年历史的村庄出土诸多文物,将其处年代定在石器时代末期或红铜时代,即所谓“铜石并用时代”发端之时。考古发现有陶制容器,并有石器,其中包括黑燧石石镰、膜拜用具、有角动物泥塑像、陶瓷锭盘,又发现有各种动物骨骼,包括猪、山羊、绵羊乃至更大型食草动物的骨骼。当地住民选择此地,大概因其土地适宜耕种,又有丰沛泉水,即使在无降水的夏季月份仍然涌流。考古学者猜测,当年村民种植谷物,因石镰、磨具、碾具皆指向这一点;村民又饲养动物,以获取奶、肉、绒毛,而锭盘可证实有此事。此聚落规模可称为小,仅约1.5杜纳亩,然而有证据表明当地已经存在交易行为,因其处出现有玄武岩容器及其他一些石制物件,皆为自远方携来此地。[97]

人口[编辑]

罗马时代,拜特吉卜林人口混杂,有犹太人、基督徒及其他教徒。[31]在穆斯林统治下,伊斯兰渐而成为居主导地位的宗教,到二十世纪时,当地人口全为穆斯林。[24]

在1596年奥斯曼征税记录中,可见拜特吉卜林镇有住民275人之人口。十九世纪时当地人口达到900人,1896年则估计有1278人。[73]1912年,人口估计有1000人,[98]后十年增长至1420人。[77]根据1931年巴勒斯坦人口普查结果,拜特吉卜林人口1804人。[78]巴勒斯坦学者萨米·赫达维在1945年进行土地人口调查,报告称人口急速升至2430人。[2]自1912年至1945年,总体人口增长呈现出每九至十一年增长四百至五百人的情态。1948年,当时预计的人口为2819人。[99]

论及拜特吉卜林难民及其后代的数量,1998年估算其为17310人。这些难民许多生活在埃泽(又名拜特吉卜林)、福瓦尔两处难民营,均位于约旦河西岸南部。[99]

文化[编辑]

刺绣[编辑]

拜特吉卜林、希伯伦及附近其他村庄一带,皆以精美的巴勒斯坦刺绣闻名。[100]美国圣菲的国际民间艺术博物馆藏有一件“吉拉耶”[ab],为当地一种婚礼长裙,出自拜特吉卜林,大约制作于1900年,可为此间范例。此裙由手纺靛蓝色亚麻布制成,两袖长而舒展,带有点状装饰。其前胸“盖拜”[ac](前胸一片方形区域)绣以项链[ad]图案、水纹[ae]花边、“费拉奈”[af]图案、香柏[ag]花边,等。服装两侧也嵌有十字绣作成的纹样,包含各种传统图案。[101]

博物馆中还展出有一件十九世纪晚期的“沙姆拜尔”[ah](一种大面纱),出自拜特吉卜林,在婚礼节庆场合穿着。面纱以手纺黑色丝绸制作,布有刺绣,附浓厚的红色丝绸流苏。[102][103]女子着“沙姆拜尔”多在婚礼日,其戴法为遮住面部时,能使带有纹绣的末端露出。藏品中又有一幅头饰“伊拉吉耶”[ai],纹以十字绣,饰以钱币,如奥斯曼帝国于伊斯兰历1223年(公元1808年)铸造的钱币、玛丽亚·特蕾莎泰勒银币等。伊拉吉耶由已婚妇女穿着,其中有刺绣的部分则代代家传。尚有棉制绣花长束发带,自两侧垂落,包裹女子的发辫,从而帮助绑紧头发,而固定到头饰后部。[104]

圣地[编辑]

伊斯兰传统中,拜特吉卜林为穆罕默德之圣伴泰米姆·阿勒达里的葬地,[24]此人因其虔信而闻名,七世纪末曾短暂任耶路撒冷总督。阿勒达里同其家得到托付,管理包括拜特吉卜林在内希伯伦山一带,而受任为希伯伦之易卜拉欣清真寺(即希伯来传统中的列祖之洞)的监管。此人的麦卡姆[aj]为拜特吉卜林最受尊崇之地,位于镇西北角。直至今日,阿勒达里的麦卡姆仍为当地穆斯林朝圣之所。[106]村中其他伊斯兰教圣地还包括当地一名谢赫的麦卡姆,其人名马哈茂德;以及一名谢海[ak]的墓冢,其人名埃米奈[al]。[88]

参看[编辑]

- 贝特古夫林国家公园

- 约瑟·巴撒巴,见《使徒行传》,基督教传统认为此人后来任厄琉忒罗波利斯主教

- 贝特古夫林 (基布兹)

- 以色列国巴勒斯坦废弃村庄列表

- 阿以冲突期间废弃村落列表

- 马雷沙

- 以色列国家公园列表

- 厄琉忒罗波利斯的彼得,生于厄琉忒罗波利斯,基督教殉道者

- 泽本努斯,厄琉忒罗波利斯主教,基督教殉道者

注释[编辑]

释名[编辑]

- ^ 阿拉伯语:بَيْت جِبْرِين,罗马化:Bayt Jibrīn,希伯来语:בֵּית גּוּבְרִין,罗马化:Bet Guvrin,“贝特古夫林”[注 1]

- ^ 希伯来语:מָרֵשָׁה,罗马化:Mareshah

- ^ 又名埃泽,阿拉伯语:العَزَّة,罗马化:al-‘Azzah

- ^ 阿拉伯语:الفَوَّار,罗马化:al-Fawwār

- ^ 阿拉伯语:بيت جبرين,罗马化:Byt Jbryn,只标记辅音

- ^ 阿拉伯语:تَلّ صَندَحَنَّة,罗马化:Tall Ṣandaḥannah

- ^ 希伯来语:תֵּל מָרֵשָׁה,罗马化:Tel Mareshah

- ^ 拉丁语:Rufinus,四世纪意大利神学家

- ^ 亚拉姆语:תַּנָּא,罗马化:Tana,《密释纳》成书前的犹太口传律法学者。

- ^ 希伯来语:יְהוּדָה בֶּן-יַעֲקֹב,罗马化:Yehudah ben-Ya‘aḳov

- ^ 亚拉姆语:אֲמוֹרָא,罗马化:Amora,对《密释纳》作评注的拉比。

- ^ 希伯来语:יוֹנָתָן מֵבֵּית גּוּבְרִין,罗马化:Yonatan me-Bet Guvrin

- ^ 希伯来语:דָּרוֹם,罗马化:Darom

- ^ 阿拉伯语:الداروم,罗马化:al-Dārūm

- ^ 希伯来语:וָאדִי אל־עונקור,罗马化:Wadi el-‘Unḳur

- ^ 阿拉伯语:إذنا,罗马化:Idna

- ^ 希伯来语:מִדְרָשׁ רַבָּה,罗马化:Midrash Rabah,“米德拉什”指犹太教对犹太教律法及伦理作出解释的圣经注释,分“哈拉卡”“哈加达”两种;“拉巴”本义为“大”,此指哈加达米德拉什中对妥拉及五书卷进行注释的部分,中文有译作“大注释书”者。

- ^ 阿拉伯语:جُنْد فِلَسْطِيْن,罗马化:Jund Filasṭīn,这里的“军区”为意译,指哈里发国早期在所征服领土的阿拉伯武装殖民地基础上所设军事分区,此类分区尤以黎凡特地区所设者为著名。

- ^ 阿拉伯语:عَجْلَان,罗马化:‘Ajlān

- ^ 波斯语:سَفَرنامه,罗马化:Safarnāmah

- ^ 阿拉伯语:العَزَّة,罗马化:al-‘Azzah

- ^ 阿拉伯语:قَيْس,罗马化:Qays

- ^ 阿拉伯语:یَمَان,罗马化:Yamān

- ^ 阿拉伯语:آل أَبُو غوش,罗马化:Āl Abū Ghawsh

- ^ 阿拉伯语:مُصْلِح العَزَّة,罗马化:Muṣliḥ al-‘Azzah,人称“拜特吉卜林巨人”

- ^ 阿拉伯语:خِرْبَة صَندَحَنَّة,罗马化:Khirbat Ṣandaḥannah

- ^ 希伯来语:נַחַל גּוּבְרִין,罗马化:Naḥal Guvrin

- ^ 阿拉伯语:جلّاية,英语:jillayeh

- ^ 阿拉伯语:قبّة,罗马化:qabbah

- ^ 阿拉伯语:قَلَائِد,罗马化:qalā’id

- ^ 阿拉伯语:مية,英语:maya

- ^ 英语:el-ferraneh,一种交替的菱形纹路

- ^ 阿拉伯语:سَرْو,罗马化:sarw

- ^ 英语:shambar

- ^ 阿拉伯语:عِرَاقِيَّة,罗马化:irāqīyah

- ^ 阿拉伯语:مَقَام,罗马化:maqām,黎凡特地区一种带有宗教圣地性质的陵墓,相当于“麻札”。此词与民间音乐“木卡姆”拼写一样

- ^ 阿拉伯语:شَيْخَة,罗马化:shaykhah,即女谢赫

- ^ 阿拉伯语:أَمِينَة,罗马化:Amīnah

释事[编辑]

- ^ 一作“伯姑林”。[5]

- ^ 教区废弃不用时,其教座称“领衔教座”。

- ^ 约瑟夫斯《犹太战史》的原文是希腊文。

- ^ Ius Italicum,授予不在意大利的城市以等同意大利城市的权利。

- ^ “古卜林”一作“古夫林”。

- ^ Betaris,当作“柏伽布里斯”(Begabris)。[28]

- ^ 罗马人在犹太圣城耶路撒冷废墟上建立的殖民地。

- ^ 拉丁语:vita,本义为“生平”。

- ^ Ὀνομαστικόν,又译“圣经地名汇编”“地理志”等,该词的本义是指一种列举专有名词(尤其是人名)的书籍。

- ^ 行程录(Itinerarium),古罗马一种旅途指南,列举行程所经各地及相距里程。

- ^ 即《使徒行传》第1章第23节参中提到“叫作巴撒巴又称呼犹士都的约瑟”。

- ^ 约合今14.7英里。

- ^ 亨利二世拒绝称王,故称“耶路撒冷王国之主”。

- ^ 哈利勒即希伯伦,纳希耶(阿拉伯语:نَاحِيَة,罗马化:nāḥiyah)是一种行政区划,在奥斯曼帝国次于卡扎(县)和桑贾克(旗)。新疆维吾尔自治区的“县”(维吾尔语:ناھىيىسى,拉丁维文:Nahiyisi)与之是同源词。

- ^ “宝座村”(阿拉伯语:قَرْيَة الْكُرْسِي,罗马化:qaryat al-kursī)指巴勒斯坦中部山区一些谢赫家族作政治军事驻地使用的村庄,此类村庄尤以奥斯曼帝国后半叶出现者为多。

- ^ 马雷沙分上下两城,上城位于桑代汉奈土丘顶部,即布利斯、麦卡利斯特二人发掘出的希腊化城市;下城位于底部,环绕上城。[27]

- ^ “桑代汉奈”是“圣安娜”在阿拉伯语中的讹称。“安娜”,希伯来语中为חַנָּה,罗马化:Ḥanah;在广为流传的新约外典《雅各福音》中,记载耶稣的母亲马利亚之母,其名为安娜,生于伯利恒。不过《新约圣经》中并无任何信息提及此人。

文内引注[编辑]

- ^ 1.0 1.1 Department of Statistics. Village Statistics. 1945: 23. (原始内容存档于2015-12-22).

- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Village Statistics, Government of Palestine. 1945. 引自Hadawi 1970,第50页 互联网档案馆的存档,存档日期2011-06-04.

- ^ Morris 2004,第xix页,village #322,同时说明了废弃原因.

- ^ 4.0 4.1 Morris 2004,第xxii页,settlement #166.

- ^ 伯姑林/瑪利沙. 圣光圣经地理资讯网. 2015-07-21 [2024-06-07].

- ^ 6.0 6.1 6.2 Village Statistics, Government of Palestine. 1945. 引自Hadawi 1970,第143页 Archive.is的存档,存档日期2013-01-31

- ^ Ben-Yosef 1980,第255页,Beit Gubrin,本节由Meron Benvenishti撰写,Nadav Lepinski编辑

- ^ Zissu, B.; Ecker, A.; Klein, E. Archaeological Explorations North of Bet Guvrin (Eleutheropolis). Speleology and Spelestology, Proceedings of the VIII International Scientific Conference. Nabereznye Chelny: 183–203. 2017.

- ^ Region of the Caves & Hiding: bet Guvrin-Maresha. UNESCO World Heritage Centre. (原始内容存档于2017-10-27).

- ^ Eleutheropolis in Palaestina (Titular See).

- ^ Standaert, Nicolas. Jesuit Accounts of Chinese History and Chronology and Their Chinese Sources [耶稣会士的中国史与纪年著作及其所参考的中国文献]. The Intercultural Weaving of Historical Texts. Leiden Series in Comparative Historiography 9. Brill. 2016: 94–164. ISBN 9789004316225. doi:10.1163/9789004316225_005.

- ^ 12.0 12.1 12.2 Sharon 1999,第109页,援引Robinson & Smith 1856,第28页,nn, 1 and 6

- ^ Peters & Theirsch 1905,第7页.

- ^ Bomberger, John Henry Augustus; Herzog, Johann Jakob. The Protestant Theological and Ecclesiastical Encyclopedia. 1860: 178.

- ^ Schlatter, A. Die hebräischen Namen bei Josephus. Beiträge zur Förderung christlicher Theologie (Gütersloh: Bertelsmann). 1913, 17 (3/4) (德语)., s.v. Betabrin. Cf. The Jewish Wars Josephus Flavius IV:447. Note: Page 270 in the 1981 Penguin Classics edition.

- ^ 16.0 16.1 Robinson & Smith 1856,第67页

- ^ 17.0 17.1 Macalister, R.A. Stewart. Eleutheropolis. Chisholm, Hugh (编). Encyclopædia Britannica 9 (第11版). London: Cambridge University Press: 263. 1911.

- ^ 18.0 18.1 Negev, Avraham; Gibson, Shimon. Archaeological Encyclopedia of the Holy Land. Continuum. 2001: 78. ISBN 978-0-8264-1316-1.

- ^ Murphy-O'Connor, Jerome. The Holy Land: An Oxford Archaeological Guide from Earliest Times to 1700. OUP Oxford. 2008-02-28: 217–ff. ISBN 978-0-19-152867-5.

- ^ 20.0 20.1 Vilnay, Zev. The Guide to Israel. Jerusalem: Hamakor Press. 1972: 276.

- ^ 21.0 21.1 Richard 1921,第140页.

- ^ 22.0 22.1 Khalidi 1992,第209-210页.

- ^ Negev, Avraham; Gibson, Shimon (编). Archaeological Encyclopedia of the Holy Land. Continuum. 2001: 315.

- ^ 24.0 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6 Khalidi 1992,第209页

- ^ Nashashibi, Rami. Bayt Jibrin Before 1948. Center for Research and Documentation of Palestinian Society, Birzeit University. 1997. (原始内容存档于2003-07-18).

- ^ Regev, Dalit. The Power of the Written Evidence: A Hellenistic Burial Cave at Marisa. Mediterranean Archaeology (Meditarch). 2017, 30: 19–50. JSTOR 26727142 (英语).

- ^ 27.0 27.1 Kloner, Amos; Zissu, Boaz. The Subterranean Complexes of Maresha: An Urban Center from the Hellenistic Period in the Judean Foothills, Israel. Opera Ipogea. 2013, 15 (2): 45–62.

- ^ Robinson & Smith 1856,第67页,nn. 7 引阿德里安·雷兰之引述梯兰尼乌斯·鲁菲努斯作品的内容,而所引鲁菲努斯文字又基于此人对约瑟夫斯《犹太战史》4.8.1.节的拉丁文译本

- ^ IV.viii.1. De Bell. Jud [犹太战史]. (原始内容存档于2016-03-06).

- ^ 30.0 30.1 Beit Guvrin, Maresha caves now world heritage site. San Diego Jewish World. 2014-06-23. (原始内容存档于2015-06-17).

- ^ 31.0 31.1 31.2 31.3 31.4 Kloner 1999

- ^ Murphy-O'Connor, Jerome. The Holy Land: An Oxford Archaeological Guide from Earliest Times to 1700. OUP Oxford. 2008-02-28: 217–. ISBN 978-0-19-152867-5.

- ^ Sharon 1999,第111页.

- ^ 34.0 34.1 34.2 34.3

本条目包含已处于公共领域的Vailhé, Siméon. Eleutheropolis. Herbermann, Charles (编). 天主教百科全書 5. Robert Appleton Company: 380. 1909.

本条目包含已处于公共领域的Vailhé, Siméon. Eleutheropolis. Herbermann, Charles (编). 天主教百科全書 5. Robert Appleton Company: 380. 1909.

- ^ 《耶路撒冷塔木德》〈德马伊(דְמאי)〉2:1. 由于拜特吉卜林(厄琉忒罗波利斯)地区一般不看作是由巴比伦之囚归回的犹太人所居住之地,此地并无如同国土其他部分一般献为神圣的地位,以此其中犹太市民免于将出产之物缴纳什一奉献。

- ^ Epiphanius, Epiphanius of Salamis. The Panarion of Epiphanius of Salamis: Book I (Sects 1-46). 由Brill, Frank Williams翻译. 1987: xi. ISBN 90-04-07926-2.

- ^ Safrai, Zeev. The Economy of Roman Palestine. Routledge. 1994: 257. ISBN 0-415-10243-X.

- ^ Places of Section 6: Mountain of Judah and Shephelah:84. Eleutheropolis - (Bayt Jibrin). [2012-08-05]. (原始内容存档于2012-07-15). 在线版马达巴地图

- ^ Anonymus Placentinus Itinerarium 32

- ^ Lieu, Samuel N.C. Manichaeism in the Later Roman Empire and Medieval China: a Historical Survey. Manchester University Press. 1985: 68–69.

- ^ 41.0 41.1 Bet Guvrin. Encyclopedia Judaica. Jerusalem: Keter Publishing. 1978: 731.

- ^ Al-Muqaddasi. Le Strange, Guy , 编. Description of Syria, Including Palestine. London. 1886: 53.

- ^ Ben-Yosef 1980,第196-198页,Wādi el-ʻUnqur 本节由David Amit撰写

- ^ Conder & Kitchener 1883,第257页

- ^ Freedman, Harry; Simon, Maurice (编). Midrash Rabbah. 2: Genesis. 由Freedman, Harry翻译. London: Soncino Press. 1939: 610 (英语).

And of the dew of heaven from above (ib.), to Beth Gubrin.

[“天上的甘露(《创世记》第27章第39节参)”(同上节),指贝特古卜林。] - ^ “攻克的城镇包括加沙(加沙)、塞巴斯蒂耶(撒马利亚)、纳布卢斯(示剑)、凯撒利耶(凯撒利亚)、卢德(吕达)、尤卜纳、艾姆瓦斯(以马忤斯)、雅法(约帕)、拜特吉卜林”(拜拉祖里. 138),引自Le Strange 1890,第28页互联网档案馆的存档,存档日期2011-06-29.

- ^ Sharon 1999,第115页 引拜拉祖里、瓦吉迪、 雅古特·哈迈维.

- ^ Gil, Moshe; Broido, Ethel. A history of Palestine, 634-1099. Cambridge University Press. 1997: 283. ISBN 978-0-521-59984-9.

- ^ 49.0 49.1 49.2 The Madaba Mosaic Map: Discussion: Eleutheropolis - (Bayt Jibrin). Jerusalem: Studium Biblicum Franciscanum. 2000-12-19. (原始内容存档于2016-03-06).

- ^ 穆卡达西. 174,引自Le Strange 1890,第412页互联网档案馆的存档,存档日期2011-06-29.

- ^ Al-Muqaddasi 1994,第157页

- ^ Zissu, Boaz; Kloner, Amos. The Bell-Shaped Quarries of the Judean Foothills, Israel. Opera Ipogea. 2014, 16 (2): 47–60.

- ^ Sharon 1999,第120-121页.

- ^ Richard 1921,第96页.

- ^ Prawer, Joshua. The Fall of the Latin Kingdom of Jerusalem. Israel Argosy. Jerusalem: Jerusalem Post Press. 1956: 186.

- ^ Robinson & Smith 1856,第29页

- ^ Sharon 1999,第121页.

- ^ Richard 1921,第230页.

- ^ Sharon 1999,第121-122页.

- ^ 60.0 60.1 Sharon 1999,第122页.

- ^ Hütteroth & Abdulfattah 1977,第149页

- ^ دروزة, محمد عزة. العرب والعروبة من القرن الثالث حتى القرن الرابع عشر الهجر [三四世纪石器时代的阿拉伯人与阿拉伯文化] 2. Damascus. 1960: 138–140. 引自Schölch 1993,第189页.

- ^ 63.0 63.1 Sharon 1999,第123-124页.

- ^ Schölch 1993,第234-235页. 注708表明在Finn 1877 pp. 176-183互联网档案馆的存档,存档日期2012-11-09.中有更多信息(1849年,有关地区一名年长的费拉要求芬恩向科斯坦丁尼耶的苏丹报告穆斯利赫·阿勒埃泽及其家族对当地佃农的残酷侵袭)

- ^ 65.0 65.1 65.2 Schölch 1993,第236-237页.

- ^ Finn 1878,第305-308页

- ^ Robinson & Smith 1841,第360页,另见同页注释4,引提尔的威廉:“Urbem veterem et dirutam ... Arabice Bethgebrim”

[将古老而废弃的城……在阿拉伯语称“柏特革布林”] - ^ Van de Velde, 1854, vol. 2, p. 157; Conder and Kitchener, 1883, SWP III, p. 257, p. 266; Guérin, 1869, p. 331. 皆引自Schölch 1993,第189页.

- ^ Furrer, Konrad. Wanderungen durch das Heilige Land. Zurich. 1891: 118–125. 引自Schölch 1993,第189页.

- ^ Trisdam 1865,第378页

- ^ Socin 1879,第146页

- ^ Hartmann 1883,第143页 noted 148 houses

- ^ 73.0 73.1 Schick 1896,第126页 互联网档案馆的存档,存档日期2016-03-12.

- ^ The Palestine Theatre, 1915-1918. (原始内容存档于2011-06-11).

- ^ Biger, Gideon. An Empire in the Holy Land: Historical Geography of the British Administration in Palestine, 1917-1929. St. Martin's Press. 1994.

- ^ Palestine, E. Quarterly Statement for 1875. London. 1822: 152.

- ^ 77.0 77.1 Barron 1923,第10页,Table V, Sub-district of Hebron.

- ^ 78.0 78.1 Mills 1932,第28页

- ^ REPORT by His Majesty's Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Council of the League of Nations on the Administration of Palestine and Trans-Jordan for the year 1938 (报告). UN Archives.

- ^ Village Statistics, Government of Palestine. 1945. 引自Hadawi 1970,第93页 Archive.is的存档,存档日期2012-09-07

- ^ Map of UN Partition Plan. United Nations. [2007-12-06]. (原始内容存档于2007-12-01).

- ^ 《纽约时报》1948年5月4日刊,引自Khalidi 1992,第209-210页.

- ^ Morris 2004,第465页.

- ^ Morris 2004,第414, 468页.

- ^ 85.0 85.1 Morris 2004,第468页.

- ^ Palestinian Refugees - A Personal Story. Badil. (原始内容存档于2007-09-27).

- ^ Ben-Arieh, Yehoshua. Pits and Caves in the Shephelah of Israel compared with Similar Pits in East Anglia. Geography. 1969, 54 (2): 186–192. JSTOR 40566784.

- ^ 88.0 88.1 Abu-Sitta 2007,第117页

- ^ Sharon 1999,第117页.

- ^ Gems in Israel: Bell Cave at Beit Guvrin. (原始内容存档于2009-01-29).

- ^ Israel Nature and National Parks Protection Authority. (原始内容存档于2009-08-28).

- ^ homepage. Archaeological Seminars Institute. [2024-06-13].

- ^ Robinson & Smith 1856,第57ff页.

- ^ Bliss, Macalister & Wünsch 1902,第52-61页,The Excavations at Tell Sandaḥannah.

- ^ 95.0 95.1 Sharon 1999,第14页.

- ^ Gerszberg, Caren Osten. Amateur Archaeologists Get the Dirt on the Past. The New York Times. 2006-07-16. (原始内容存档于2017-10-11).

- ^ A 6,500-year-old farming village was exposed in excavations that are being conducted along the route of the national gas carrier in the fields of Moshav Menuha - near Nahal Guvrin. Israel Antiquities Authority. 2006-04-24. (原始内容存档于2009-02-05).

- ^ Baedecker, in his handbook, 1912, p. 116-117. 引自Khalidi 1992,第209页

- ^ 99.0 99.1 Welcome to Bayt Jibrin. Palestine Remembered. [2007-12-06].

- ^ Palestinian costume before 1948 - by region. Palestine Costume Archive. [2008-01-15].

- ^ Stillman 1979,第58-59页,有插图.

- ^ Stillman 1979,第66页,有插图.

- ^ Stillman 1979,插图15,第33页对侧.

- ^ Weir 1989,第184页

- ^ Petersen 2001,第122页

- ^ Sharon 1999,第140-141页.

引用书目[编辑]

- Abu-Sitta, S. The Return Journey. London: Palestine Land Society. 2007. ISBN 978-0-9549034-1-1.

- Al-Muqaddasi. The Best Divisions for Knowledge of the Regions. 由Basil Anthony Collins翻译. Reading: Garnet Publishing. 1994. ISBN 1-873938-14-4.

- Ben-Yosef, Sefi (编). מדריך ישראל : אנציקלופדיה שימושית לידיעת הארץ [以色列指南:了解国土知识有用的百科全书] 9. Jerusalem: Keter Publishing House. 1980. OCLC 745203905 (希伯来语).

- Barron, J. B. (编). Palestine: Report and General Abstracts of the Census of 1922. Government of Palestine. 1923.

- Bliss, Frederick Jones; Macalister, Robert Alexander Stewart; Wünsch, Richard. Excavations in Palestine During the Years 1898-1900 2. London: Committee of the Palestine Exploration Fund. 1902.

- Blumberg, Arnold. A View from Jerusalem, 1849-1858. The Consular Diary of James and Elisabeth Anne Finn. Associated University Presses. 1980. ISBN 0-8386-2271-2.

- Conder, C.R.; Kitchener, H.H. The Survey of Western Palestine: Memoirs of the Topography, Orography, Hydrography, and Archaeology 3. London: Committee of the Palestine Exploration Fund. 1883.

- Dauphin, C. La Palestine byzantine, Peuplement et Populations. BAR International Series 726. III: Catalogue. Oxford: Archeopress. 1998. ISBN 0-860549-05-4 (法语).

- Finn, J. Byeways in Palestine. London: James Nisbet. 1877. Search for "Bait Jibreen" (Spring 1849: pp. 176, 178-182, stay at Bait Jibreen, at the house of the brother of the sheik)(Spring 1853, note 182: fighting in Bayt Jibreen, at least 35 killed.)

- Finn, J. Finn, E. A. , 编. Stirring Times, or, Records from Jerusalem Consular Chronicles of 1853 to 1856. Edited and Compiled by His Widow E. A. Finn. With a Preface by the Viscountess Strangford 2. London: C.K. Paul & co. 1878.

- Furrer, Konrad. Wanderungen durch Palästina. Orell, Fussli und comp: 97ff. 1865. Later edition quoted in Schölch

- Guérin, V. Description Géographique Historique et Archéologique de la Palestine. 1: Judee, pt. 2. Paris: L'Imprimerie Nationale. 1869 (法语).

- Hadawi, S. Village Statistics of 1945: A Classification of Land and Area ownership in Palestine. Palestine Liberation Organization Research Center. 1970 [2008-06-02]. (原始内容存档于2018-12-08).

- Hartmann, M. Die Ortschaftenliste des Liwa Jerusalem in dem türkischen Staatskalender für Syrien auf das Jahr 1288 der Flucht (1871). Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins. 1883, 6: 102–149.

- Hütteroth, Wolf-Dieter; Abdulfattah, Kamal. Historical Geography of Palestine, Transjordan and Southern Syria in the Late 16th Century. Erlanger Geographische Arbeiten, Sonderband 5. Erlangen, Germany: Vorstand der Fränkischen Geographischen Gesellschaft. 1977. ISBN 3-920405-41-2.

- Josephus. The Jewish War. Penguin Classics. 由Williamson, G.A.翻译 Revised. Penguin Books. 1981 [First published 1959]. ISBN 0-14-044420-3. with Introduction, notes and appendices by E. Mary Smallwood.

- Khalidi, W. All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948. Washington D.C.: Institute for Palestine Studies. 1992. ISBN 0-88728-224-5.

- Kloner, Amos. The City of Eleutheropolis. The Madaba Map Centenary 1897-1997. Jerusalem. 1999: 244–246. (原始内容存档于2005-04-13).

- Le Strange, G. Palestine Under the Moslems: A Description of Syria and the Holy Land from A.D. 650 to 1500. Committee of the Palestine Exploration Fund. 1890.

- Mills, E. (编). Census of Palestine 1931. Population of Villages, Towns and Administrative Areas. Jerusalem: Government of Palestine. 1932.

- Morris, B. The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited. Cambridge University Press. 2004. ISBN 978-0-521-00967-6.

- Morris, B. 1948: A History of the First Arab-Israeli War. Yale University Press. 2008. ISBN 9780300126969.

- Palmer, E.H. The Survey of Western Palestine: Arabic and English Name Lists Collected During the Survey by Lieutenants Conder and Kitchener, R. E. Transliterated and Explained by E.H. Palmer. Committee of the Palestine Exploration Fund. 1881.

- Peters, J.P.; Theirsch, H. Painted Tombs in the necropolis of Marissa (Marêshah). London: Palestine Exploration Fund. 1905: 7. ISBN 9780790530994.

- Petersen, Andrew. A Gazetteer of Buildings in Muslim Palestine (British Academy Monographs in Archaeology) 1. Oxford University Press. 2001. ISBN 978-0-19-727011-0.

- Pringle, D. The Churches of the Crusader Kingdom of Jerusalem: A-K (excluding Acre and Jerusalem) I. Cambridge University Press. 1993. ISBN 0-521-39036-2.

- Pringle, D. Secular buildings in the Crusader Kingdom of Jerusalem: an archaeological Gazetter. Cambridge University Press. 1997. ISBN 0521-46010-7.

- Richard, Jean. Histoire des croisades [The Crusades c. 1071—c. 1291]. 由Birrell, Jean翻译. Cambridge University Press. 1921. ISBN 0-521-62566-1. 2001年重印

- Robinson, E.; Smith, E. Biblical Researches in Palestine, Mount Sinai and Arabia Petraea: A Journal of Travels in the year 1838 2. Boston: Crocker & Brewster. 1841. Visited "Beit Jibrin" in 1838.

- Robinson, E.; Smith, E. Biblical Researches in Palestine, and in the Adjacent Regions. Journal of Travels in the Year 1838 2. London / Boston: Crocker & Brewster. 1856: 67 (note 7). OCLC 425957927.

- Schick, C. Zur Einwohnerzahl des Bezirks Jerusalem. Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins. 1896, 19: 120–127.

- Schölch, Alexander. Palestine in Transformation, 1856-1882. Institute for Palestine Studies. 1993. ISBN 0-88728-234-2.

- Sharon, M. Corpus Inscriptionum Arabicarum Palaestinae, B-C 2. BRILL. 1999. ISBN 90-04-11083-6.

- Sharon, M. Corpus Inscriptionum Arabicarum Palaestinae, D-F 3. BRILL. 2004. ISBN 90-04-13197-3. (Bayt Jibrin p. xxxiv)

- Socin, A. Alphabetisches Verzeichniss von Ortschaften des Paschalik Jerusalem. Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins. 1879, 2: 135–163.

- Stillman, Yedida Kalfon. Palestinian Costume and Jewelry. Albuquerque: University of New Mexico Press. 1979. ISBN 0-8263-0490-7.

- Thomson, W.M. The Land and the Book: Or, Biblical Illustrations Drawn from the Manners and Customs, the Scenes and Scenery, of the Holy Land 2 1st. New York: Harper & brothers. 1859: 358–360, 371, 375.

- Tristram, H.B. Land of Israel, A Journal of travel in Palestine, undertaken with special reference to its physical character. London: Society for Promoting Christian Knowledge. 1865. (Mohammed Isa of Bayt Jibrin: February–April 1864, p. 374, p. 377, p. 378, p. 381 and p. 506)

- Velde, van de, C.W.M. Narrative of a journey through Syria and Palestine in 1851 and 1852 2. William Blackwood and son. 1854. (Search for "Beit Jebrin" og "Mosleh-el-Hasy": p. 72, 73, 138, 139, 142, 147–154, 157, 185, 190, 191)

- Village Statistics, April, 1945. Government of Palestine. 1945.

- Weir, Shelagh. Palestinian Costume (exhibition catalog). London: British Museum Publications. 1989. ISBN 0-7141-2517-2.

外部链接[编辑]

- Welcome To Bayt Jibrin

- 厄琉忒罗波利斯马赛克的古早照片,均摄于1900至1926年间,今多存于伊斯坦布尔:

| |||||||||||||||||